材料一 都城是一个国家或政权的重要象征,中国古代把营建都邑视为“国之大事”。据《续资治通鉴长编》卷十七记载:976年,宋太祖西巡洛阳,有意迁都洛阳甚而长安,“吾将西迁者无它,欲据山河之胜而去冗兵,循周、汉故事,以安天下也”。都指挥使李怀忠献言道:“东京有汴渠之漕,岁致江、淮米数百万斛,都下兵数十万人,咸仰给焉。陛下居此,将安取之?且府库重兵,皆在大梁(开封),根本安固已久,不可动摇。若遽迁都,臣实未见其便。”后来,在晋王赵光义的进一步劝阻下,宋太祖搁置迁都之事。

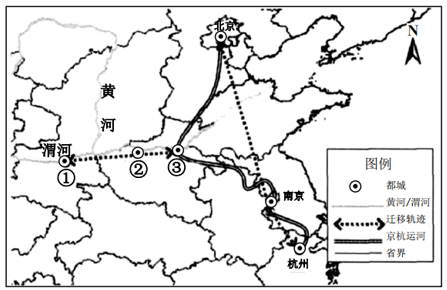

材料二 中国三千年来的都城变迁,用两条线就能划出个大概。第一条 从周朝至北宋时期,……第二条 从北宋至今,……。开封作为北宋都城,是中国都城变迁的重要过渡。下图为周朝至北宋、南宋至清朝时期主要都城的空间分布格局与迁移轨迹。

——摘编《都城的分布变迁研究》等

材料三 核心区作为一种政治地理学概念,是指国家内最重要的政治区或经济区所在,是在国家政治事务中发挥着支配作用的中心区位。中国古代的核心区在空间上经历了一个大尺度的运移过程,从早期的长安型到后期的北京型。中国历史上的核心区首先是政治上的重心,并不一定与经济重心相吻合,正如首都尽力向经济区靠拢,并不一定与经济区相吻合一样。封建时代的核心区是借助于强大的中央集权制,维系政治区与经济区之间的联系的。

——摘编自刘沛林《中国历代核心区的迁移及发展趋势》

(1)根据材料一并结合所学知识,北宋君臣“迁都之议”针对的是怎样的社会局势?并指出古代都城选择重点考虑的因素。

(2)综合材料一、二并结合所学知识,指出北宋都城开封在图中的位置(填写代号),概述西周至清朝三千年间主要王朝都城的迁移轨迹。

(3)根据材料三并结合所学知识,简要说明中国古代后期核心区的突出特点。(联系具体史实进行说明)

| A.总统是美国国家权力的中心 | B.分权与制衡的原则得不到执行 |

| C.美国总统遵循宪法体制 | D.美国民主政治逐渐走向衰落 |

材料 同门阀政治的兴起相适应,九品中正制成为这一时期特有的选官制度。九品中正制由曹魏的吏部尚书陈群创立,经过两晋南北朝,一直实行到隋文帝时才彻底被废除。根据这一制度,朝廷在各州和各郡设立了中正一职,但不属于正式官府编制,不得干预政务,只是专门负责品评人才。中正评价人才的标准,分为家世和行状两个方面,家世包括祖辈资历和门户名望;行状包括道德行为和才干能力。中正综合家世与行状,把士人分为九等,以备选用。但中正只有品评权,没有任命权,只是把自己的品评意见提交给政府,作为政府用人的依据。而政府虽有任用权,却必须根据中正的评定来任免官员,不得擅自做主。中正同掌握用人权的政府长官互相牵制,谁也不能擅权,有效防止了私人势力集团的形成,在一定程度上克服了汉末选官制度造成的尾大不掉弊端。现任官员也要受中正制约,每三年按照籍贯由中正“清定”(清理考核)一次,官员的考核升迁往往要受这种“清定”的左右。

(1)根据材料分析九品中正制出现的原因

(2)据材料和所学知识,分析九品中正制的主要特点及作用。

| A.先进武器决定了战争的胜败 | B.中国传统科技发展滞后 |

| C.清政府始终坚持向西方学习 | D.开放成为时代的客观需求 |

| 人民解放战争的大胜利 中华人民共和国的外交政策 巩固人民民主专政和土地改革工作 统一财政和恢复经济 培养干部和提高文化 |

| A.中华人民共和国万岁 | B.为巩固和发展人民的胜利而奋斗 |

| C.为着社会主义工业化的远大目标而奋斗 | D.为和平、民主和社会主义而斗争的五年 |

| A.血缘与政治紧密结合 | B.礼制与政治相结合 |

| C.周王扩大了统治区域 | D.中央集权不断加强 |

| A.市民阶层追求便利的需要 | B.唐诗繁荣推动文化普及 |

| C.雕版印刷术的使用与推广 | D.纸张成为主要书写材料 |

材料 “新闻”与“古事”

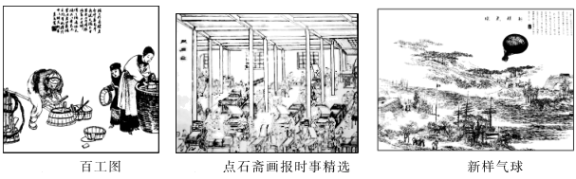

《点石斋画报》在《申报》上刊载的广告说道,“其事信而有征,其文浅而易晓,故士夫可读也,下而贩夫牧竖,亦可助科头跣足之倾谈”。“百工图”或《诗经》意境画,“时事”是主角,如今改出画册,“古衣冠”因而登堂入室,扮演主人的角色。此类故事日后不断重演,只是不见得如此戏剧性而已。至于古代中国的场景及人物,更多的是借助伦理、历史、掌故等栏目来实现。正是因为以新闻为主体的画报中不时涌现古人、古事、古诗、古画,让古今之间充满了张力。在晚清画报中,“新闻”与“古事”互相渗透,相安无事。

——据陈平原《左图右史与西学东渐:晚清画报研究》整理

提取材料信息,对晚清画报中“新闻”与“古事”的关联进行合理的历史解释。

材料 中华人民共和国成立以来,我国基础教育教材改革历经曲折发展。

| 时间 | 内容 | 备注 |

| 1949~1956年 | 基本方针“以老解放区新教育经验为基础,吸收旧教育有用成分,借助苏联经验,建立新民主主义教育”。成立人民教育出版社,承担编写国家统一教材的任务,于1951年出版了第一套中小学全国通用教材。 | 除旧布新,初步确立了我国中小学新课程体系,形成了全国统一教学计划、统一教学大纲与统一教科书的“大一统”课程模式。 |

| 1957~1965年 | 加强知识教学与劳动教学相结合,缩短学制、精简课程。1960年,人教社按要求,赶编了第三套全国通用教材,把12年学完的内容压缩到10年,供试验10年制的学校选用。各地开始自编教材。 | 文化教育曲折中前进。首次提出设置选修课;重视地方教材、乡土教材的编写。 |

| 1966~1976年 | 没有统一的教育方针、教学大纲、教科书,各地自编生活式教材,生活、社会、革命构成了全部的课程。 | 红色教材,服务于阶级斗争。 |

| 1977~1985年 | 重建人教社,组织“中小学教材编写工作会议”,集中编写第五套全国通用的十年制中小学教材。 | 恢复与调整,吸收了国际中小学课程改革的经验和教训,清除了十年动乱时期教材中的许多谬误内容,具有过渡性。 |

| 1986~1999年 | 1992年,允许一些地区和单位按大纲初审稿编写教材。为与义务教育课程计划相衔接,1996年,人教社编写和修订第七套全国通用中小学教材。1999年提出“跨世纪素质教育工程”。 | 重建与创新,打破“集权制”的绝对支配地位,因地制宜,“一纲多本”,编审分离;教材市场化。 |

| 1999年~至今 | “教材改革应有利于引导学生利用已有的知识与经验,主动探索知识的发生与发展……体现学生身心发展特点……注重学生探究,并提出观察、实验、操作、调整、讨论的建议”,增加“选修课程”“活动课程”。 | 探索与深化,大胆借鉴国际上的先进经验,“个性发展”;教材突出基础性、启发性、实践性、时代性、现代性、综合性。 |

请根据表格提供的材料,围绕教材改革变化自拟一个主题,并结合任何一时段予以阐述。(要求:主题明确,阐述须史论结合)

| A.得益于各地政府的政策支持 | B.促进国家文化的整合与发展 |

| C.模糊了传统社会阶层的界限 | D.导致了早期启蒙思想的形成 |