材料 在过去的十多年中,一些历史学家认为在1500年前后的经济、科学技术、航海、贸易以及探索开拓方面,亚洲与中东国家都是全世界的引领者,而那时欧洲刚走出中世纪进入文艺复兴时期。这些历史学家认为,当时的欧洲要远远落后于世界其他地方的许多文明,直到1800年才赶上并超过那些领先的亚洲国家。因此,西方崛起是比较晚近才突然发生的,这在很大程度上都要归功于其他文明的成就,而不仅仅取决于欧洲本土上发生的事情。

——摘编自杰克·戈德斯通《为什么是欧洲?——世界史视角下的西方崛起(1500—1850)》

结合世界史相关知识,评析材料中的观点。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰。)

中国对世界历史的书写可以追溯到《史记》,但直到近代,中国才出现“世界史”一词。20世纪以来,中国的世界史书写视角经历变化的过程。

| 年代 | 作者、著作 | 世界史书写视角 |

| 1902年 | 梁启超《新史学》 | 呼吁国人研究世界史以了解中国在今日世界之中的位置;提倡用代表西方成功经验的进化思想来重写中国历史。 |

| 1934年 | 何炳松《外国史》 | 反对“欧洲中心论”,认为“欧洲和中国固然为东西两洋文化的重心,不可忽视,但亦不宜偏重。” |

| 1949年4月 | 周谷城《世界通史》 | “欧洲通史并非世界通史之中心”;“不能忽视亚洲及欧亚之间的活动”;应根据马克思的社会形态更迭理论来划分世界历史的时代。 |

| 1962年 | 周一良、吴于廑《世界通史》 | 在马克思主义指导下,比较系统地叙述了整个世界从人类的起源到一战结束的历史。但受苏联世界通史模式影响。 |

| 1994年 | 吴于廑、齐世荣《世界史》 | 突破了苏联世界通史模式,以唯物史观为指导,重构世界史的宏观体系,考察世界由分散演变为整体的全部历程。 |

| 2004年 | 马克垚《世界文明史》 | 通过全球视角将各文明的纵向发展与横向交流进行勾勒,强调各文明的发展、交流、共存,揭示世界的多样统一。 |

| 2010年 | 中国社会科学院《世界历史》 | 展示了世纪之交中国学者对世界历史的独立见解,努力打造中国特色、中国风格、中国气派,构建中国的世界史话语体系。 |

——摘编自徐蓝《20世纪以来世界历史观念的发展与中国的世界史教学》等

结合材料和所学知识,围绕“中国的世界史书写”自拟一个具体论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:论题明确,论据充分,阐述清晰。)

材料 中国近代专业性农业金融机构开端于20世纪初,1908年清政府颁布《殖业银行则例》,1911年殖业银行在天津成立。1920年之前,金融机构集中贷款于某些规模较大的农牧垦殖公司,促进了现代农业在中国的崛起。但1920年华北五省大早灾发生之后,各银行的农业金融业务重点转向教荒。1928年,江苏省农民银行成立。1920年代末期,受世界经济大危机的冲击,中国农村面临崩溃的危险,各类金融机关农业金融业务重点在国民政府的引导下,转向扶植小农经济稳定农村。1930年4月,国民政府组织农业金融委员会。“九一八”和“一·二八”事变后,“农村破产尽人皆知”,为避免经济崩溃,上海商业储蓄银行率先于1931年举办农业贷款。此后,中国银行、交通银行、金城银行、大陆银行等也先后开展农业金融业务。1934年7月,国民政府颁布了《储蓄银行法》,以法律手段强制商业银行参与农业金融,规定储蓄银行对农村合作社之质押放款总额不得少于存款总额的五分之一。抗战时期,农业金融重点是发展农田水利,增强农业抗风险能力,以提供足额粮食保证军需民用,对现代农业的促进作用则很小。

1939-1945年农民借款来源百分比统计表(%)

| 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | |

| 银行、合作社、合作金库 | 27 | 33 | 38 | 51 | 59 | 59 | 52 | 50 |

| 高利贷 | 73 | 67 | 62 | 49 | 41 | 41 | 48 | 50 |

——摘编自易棉阳、姚会员《近代中国农业金融的转型及其特点》

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出近代中国农业金融发展的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析近代中国农业金融的作用。

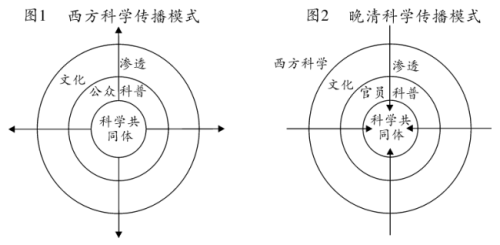

材料一 近代科学在中国的传播模式与它在西方的传播模式有着显著的差异:近代科学本来就源于西方,科学在西方的发展与传播是主动创新型。从科学传播的三个层次来看,西方科学传播模式如图1所示。反观中国,晚清时期是近代科学在我国的启蒙阶段,强调科学的实用性和知识性开始成为一种基本的诉求。但晚清时期近代科学在中国的发展是被动接受型。从科学传播的三个层次来看,近代科学在中国的传播模式如图2所示。

——摘编自高建明、李斌《晚清时期中国科学技术传播模式研究》

材料二 在1950年8月召开的中华全国自然科学工作者代表会议上,中共元老吴玉章说:“在我们人民民主专政的国家里,科学工作不再依靠私人的提倡或所谓‘慈善’性的援助,而是明确地成为国家的事务。”1950年制定的《中华全国科学技术普及协会暂行组织方案要点》中提出科普的目的第一条是“使劳动人民确实掌握科学的生产技术,促使生产方法科学化,在新民主主义的经济建设中,发挥力量”,这为中国科普规定了日后的发展方向;第二条 是“以正确的观点解释自然现象与科学技术的成就,肃清迷信思想”,因此反迷信、反伪科学是科普的一贯基调。在2002年颁布的《中华人民共和国科学技术普及法》第八条明确提出“科普工作应当坚持科学精神,反对和抵制伪科学”。

——摘编自吴国盛《当代中国的科学传播》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中西近代科技传播的不同点并说明其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国科学传播的作用。

(3)结合上述材料,思考对当今中国科技发展有何启示。

材料一 中国在其有史以来的大部分时间里,四面一直被有效地切断。它的西南面和西面,乃世界上最高的山脉;东面,是直到近代方能逾越的太平洋;北面和西北面,则为沙漠和大草原,它们起着很大的保护作用——这种保护作用,中国人又进一步加强了:他们为了防止凶险可怕的游牧部落入侵,在那里筑了一道长达1400里的长城。这种与世隔绝的意义就在于,它使中国人能在较中东或印度诸民族更少面临外来入侵的情况下,发展自己的文明。……农业是中国社会的基础;土地是否适宜耕种这一点,确定了中国文明的分布范围……中国存在着一种可追溯到数千年前、最古老的商朝的书面语。这种书面语具有特殊意义,因为各地区的中国人,尽管各自操的方言不同,但都懂得这种书面语……与共同的书面语有关的,是非凡的国家考试制度。这一制度,中国推行了近二千年之久;通过考试,品评人才的优劣,为政府机构配备文官。征召有才能的人较之西方特有的、进行法律和制度方面的改革,能更好地解决国家的种种问题。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 公元前后,佛教东来,开异族文化侵入之端。五胡乱华,露异族入主中国之兆。然二者虽促成政治、社会、宗教、哲学各方面之骚动与进步,而未曾引起政治思想之转变。盖佛教为宗教而非政治思想,其消极出世之人生观又适与老庄思想有相近之处,其不能对政治思想有所贡献,亦意中事。至于晋代乱华之诸朝,其文化均低,占据中原以后,文化则自动“用夏变夷”。明清海通之后,欧洲文明随传教士而播于中土。加以闭关自守之局即破,昔日大一统之“天下”突然变为世界上列国之一。而积弱之余,更屡为外国所侵侮。如此空前之剧变,自不免激起之革命。此殆为转变时期见于明清之主要原因。然则蒙古入主中国,人民备受异族之欺凌荼毒,儒家之仁义礼乐,法家之尊君重国,明法饬令,道家之知白守黑、任天无为,以及一切中国固有之政理治术,均经历史之事实证明,不足以保民族之自存,则穷极生变,明清政治思想不得不另辟蹊径,向新方面以前进矣。

——萧公权《中国政治思想史》

(1)根据材料一,概括中国文明保持连续性的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括外来思想传入中国时呈现出哪些特点。

材料 “沙龙”一词的原文是salon(客厅)。是上流社会社交的中心。14、15世纪,沙龙开始发展起来了。在那不勒斯国王罗伯特的宫廷里,人们仔细谛听着薄伽丘与彼特拉克的学术谈论。在16世纪的梵蒂冈,教皇亚历山大六世的皇宫里,在马尔比诺城堡的聚会中,宫廷的沙龙与贵族的沙龙在繁华与人文之风中竞相角逐。从根本上说,有闲阶级的存在是沙龙存在的基本环境。18世纪是法国沙龙发展的鼎盛时期,从路易十四时代的庄重谢幕到摄政王时时期的尽情狂欢再到路易十六登基后励精图治的改革,以及最后大革命的激情爆发,这是一个狂飙突进式的过程,这是个处在大张大阂的剧变当中的世界,各种观念冲突激荡,思想空前活跃。18世纪的沙龙是属于启蒙时代的。启蒙思想家伏尔泰的喜剧、哲理小说都要先在夏特莱夫人的沙龙里朗诵再复印。19世纪中叶,由于贵族制度的彻底消亡,工业革命的兴起、新闻出版业的发展,文化批判的公众成为文化消费的公众,资产阶级倡导的简朴、物质之风主导着社会的潮流.沙龙也就丧失了其存在的全部基础而淹没在历史发展的洪流中了。

——摘编自肖琦 《法国文化:沙龙的演变与法国大革命》

(1)编写一幕18世纪发生在法国沙龙内的人物对话场景。(要求:先写出对话主题.主题要紧扣法国当时政治、经济或文化领域的重大事件;对话内容要围绕 主题展开,观点明确;对话过程完整,逻辑清晰。)

(2)结合西方近代以来沙龙的发展变化,说明沙龙的历史是一部“文化史”。

材料一 守旧而维新、复古而开明,这样一种二重性的立场,使得儒家学说能够在维护礼教伦常的前提下,一手伸向过去、一手指向未来,在正消失的贵族分封制宗法社会和新兴的大一统国家之间架起了桥梁。这就是为什么儒学在当时能够成为“显学”,以及虽然于变革动荡的形势下显得迂阔难行,而到新社会秩序巩固后又捧上独尊地位的原因。

——张岱年等《中国文化概论》

材料二 中国思想的演进,正如韩愈、张载所指出,如果儒家将《论语》《孟子》《大学》和《中庸》融合为一体,就可以“发育万物,峻极于天”。这一理论工程,经过韩愈、张载等思想家的运送木石,到周敦颐、二程(程颢、程颐)和朱熹,由他们设计建筑,就有了理学大厦的创建,而且这一大厦之后仍在继续和完善,这是佛教与中土文化以及儒、道的高层次融合。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

材料三 清初诸帝也像他们以前的辽、金、元代的皇帝那样,接过儒家的术语、方式和思想,将其用于拥戴和维护政治权威,而这也正是儒家那套东西的本意所在

——费正清《美国与中国》

在他(康有为)看来,孔子是一位伟大的改革家,《春秋》便是孔子为“改制”而创作的。他甚至用西学来解释《春秋》,认为《春秋公羊传》中的“三世”说为:“始于据乱(世),立君主;中于升平(世),为立宪;终至太平(世),为民主。”

——摘自张海鹏等编《中国近代史》

(1)根据材料一指出儒家思想的特点。结合所学指出汉代儒学是如何体现这一特点的?

(2)根据材料二并结合所学,指出唐代中后期思想家为构建“理学大厦”所作的努力及影响。

(3)面对风云际会,时局变化,儒家思想经历了一个吸收世界文明,日益丰富发展的过程。根据材料三并结合所学,有两种观点可供选择阐述①“清初诸帝接过儒家的术语、方式和思想,将其用于拥戴和维护政治权威”,请以康熙帝为例加以说明。②自道光以来,中国遭遇“三千年未有之变局”,以康有为为代表的改良派立足儒家文化价值体系,赋之以时代使命,结合所学予以说明。

材料一 在1911年以前约十年间的中国精神生活中,最突出的特点就是外国的影响。中国人对外国生活怀着好奇心理并且倾向于采用外国思想,这种情绪自从1860年前后已在慢慢地增长,到19世纪90年代以后又加速发展了,而在1905年以后达到了发狂的程度。

材料二 士大夫阶级都以为法制是祖宗的法制,先圣先贤的法制,历代相传,绝不可变更的。康有为知道非先打破这个思想的难关,变法就无从下手。所以在甲午以前,他写了一篇《孔子改制考》。他说孔子根本是个改革家,孔子作《春秋》的目的就是要改革法制……康有为这本书的作用无非是抓住孔子做他思想的傀儡,以便镇压反对变法的士大夫。

———蒋廷黻《中国近代史》

材料三 “西洋人因为拥护德、赛两先生,闹了多少事,流了多少血,德赛两先生才渐渐从黑暗中把他们救出来,引到光明世界。 我们现在认定,只有这两位先生可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上的一切黑暗。若因为拥护这两位先生,一切政府的压迫、社会的攻击笑骂,就是断头流血,都不推辞。”

——陈独秀

材料四 杜维明:“五四”知识精英对儒学的创造转化有极大贡献。但对一种源远流长的文明全盘否定,把一个民族的没落,全归结在儒家文化头上,有些粗鲁。不能平心静气地判断传统核心价值的优质部分,就像倒洗澡水把孩子一起倒掉一样残酷。当时的精英认为激烈批评传统文化,即能为学习西方创造条件,还认为西化了,就充分现代化了。今天,最普通的知识人也知道,这种极端心态必须超越。

袁伟时:杜先生曾提出,新文化运动应肯定仁、义、礼、智、信,我赞同,但想补充,五常的道德规范应建立在自由、平等、民主、法治的基础上。否则,它只能为宗法专制服务。

——摘编自《究竟怎样对待中国传统文化——杜维明VS袁伟时》

(1)根据所学知识简要分析材料一中“19世纪90年代以后”思想“加速”“发狂”的主要原因。

(2)根据材料二,概括康有为对孔子的态度,并结合所学知识加以评价。

(3)材料三中的“德、赛两先生”指的是什么?陈独秀思想主张反映的实质是什么?

(4)据材料四概括杜维明与袁伟时的观点,并谈谈你的看法。

(5)结合材料及所学知识,概括近代中国向西方学习的主要阶段及其特点。

材料 法国年鉴学派代表人物布罗代尔将历史分为三个时段:长时段、中时段、短时段。其中,短时 段主要指历史上的突发事件。这些事件本身只是历史的瞬间,对历史影响甚微。中时段指在一定时间之内 出现的相对稳定的经济结构和社会结构,有“周期性波动”的特点,如人口增减、生产的消长等对历史发展产生了一定影响的现象。中时段的历史时长有一定弹性,短则20年、50年,长则百年。长时段属历史时间的最深层,是以世纪为基本计量单位,地理环境、日常生活、文化传统等“长时段”的“结构”,对人类社会发展具有长期影响,起着或支撑或阻碍历史发展的作用。在“长时段”理论看来,历史的动力不是一两种决定性的因素在推动,而是多种因素交互作用、共同推动。

——摘编自张君荣《历史学缘何重回“长时段”研究》

选择中国古代史的相关史实自拟论题,应用布罗代尔的长时段理论加以阐述。(要求:示例明确,阐述充分,持论有据,表述清晰。)

材料 对中国人来说,1922年到1925年长达三年多的时间里,标榜给中国带来福音的华盛顿方案实际带来的根本不是稳定与和平,而是内乱和衰败。华盛顿体系在其建立伊始就遭到中国民族主义者的反对。美国等列强否认中国的贫弱和动乱是西方侵略的结果,但中国民族主义者鲜明地提出中国苦难的根源即在于外来势力的压迫,所谓的以国际合作代替国际竞争不过是"各帝国主义互竞的侵略,变为协同的侵略","尊重中国之主权与独立及领土与行政之完整"只是一场骗局。拒绝美国提出的渐进改革的自由主义道路,提出对不平等条约必须采取"革命性的"手段,进行"根本的解决"。中国民族主义者从华盛顿会议得出的一个重要"觉悟"是"现在世界任何国家,无容许弱小民族及国家申述不平之余地,中国国民欲希望解除种种束缚,惟有杀出一条血路,死中求生";而对于国内政治,也必须进行"根本的改造"。所谓"根本改造"就是打倒军阀,所谓"死中求生"就是废除一切不平等条约,打倒帝国主义。与美国的初衷相反,华盛顿方案不仅没有使中国走上美国为它设计的道路,相反,在列宁理论和苏俄革命模式传入后"成为中国抛弃西方列强",转向国民革命的"决定性因素之一"。

——摘编自王立新《华盛顿体系与中国国民革命∶二十年代中美关系新探》

(1)根据材料,指出中国民族主义者对华盛顿方案的看法。

(2)根据材料并结合所学知识,简析华盛顿方案对中国历史发展的影响。