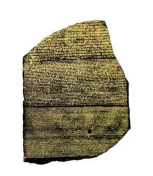

罗塞塔石碑

①反映了古埃及祭司阶层与平民之间的矛盾激化

②提供了借助希腊文破译埃及象形文字的可能性

③实证了古希腊文由埃及象形文字直接演变而来

④体现了世界古代文明之间交流与多样化的特征

| A.①② | B.③④ | C.①③ | D.②④ |

| 年代 | 次数 | 主要出访国家 |

| 1949-1983年 | 12 | 苏联、东欧社会主义国家、亚洲民族主义国家 |

| 1984-1992年 | 44 | 亚洲、西欧、东欧、北非 |

| 1993-2014年 | 225 | 亚洲、欧洲、非洲、美洲、大洋洲 |

——据李俨鹏《中国国家元首出访与中国外交》整理

| A.始终保持与世界各国密切的双边关系 |

| B.出访次数的变化与外交政策调整相关 |

| C.政府的外交政策取决于国际格局演变 |

| D.以发展与第三世界的关系为外交主轴 |

| A.责任内阁制进一步巩固 | B.共和观念的影响力增强 |

| C.美日在华争夺渐趋激烈 | D.立宪转向革命符合潮流 |

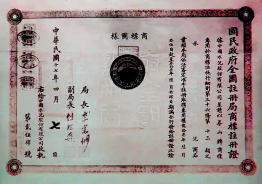

| A.国民政府时期官僚资本迅速膨胀 | B.抗日救亡运动的兴起 |

| C.南京临时政府鼓励民间兴办实业 | D.民族经济法制化进程 |

| A.儒家思想逐渐居于主流地位 | B.宋代活字印刷行业蓬勃发展 |

| C.儒学发展趋向社会化世俗化 | D.蒙学开始服务基层社会治理 |

③中华文明具有多元一体的特点④其造型反映古蜀人独特的审美

| A.①② | B.③④ | C.①④ | D.②③ |

如果人口的分布是天定的,那么人口流动便是历史的发动机。1750年,欧洲人口约14000万,到1850年,欧洲人口迅速上升到26600万。在19世纪,欧洲人是人口向外扩张的主要种族。1821至1924年间,大约有5500万欧洲人移居海外,其中3400万到了美国。西方人征服、有时甚至消灭了其他民族,开发了人口密度较低的土地并定居下来。人口输出可能是近代西方崛起的最重要的衡量标准。

二战后,欧洲国家鼓励移民的流入以弥补劳动力的短缺,移民主要来自于发展.中国家。1965年,美国取消了偏向于欧洲的移民限额,并彻底修改了相关法律,使得70年代和80年代移民大量流入,其中大约35%来自亚洲、45%来自拉丁美洲。欧洲和美国人口自然增长率很低,而移民的生殖率高,因此,西方人日益担心,他们现在不是在遭到军队和坦克的入侵,而是遭到了讲着其他语言、信奉其他神和属于其他文化的移民的入侵。他们还担心,移民会抢走他们的工作,占据他们的土地,享受他们的福利制度,并且威胁他们的生活方式。

20世纪末出现了一个不同以往但规模更大的移民浪潮。1990年,合法的国际移民有将近1亿人,难民约1900万,处境十分艰难。

——摘编自(美)塞缪尔·亨廷顿《文明的冲突与世界秩序的重建》

阅读上述材料,结合所学,对19世纪以来的三次移民浪潮进行解读。

材料一宋代城市发展迅速。相对于乡村来说,其社会结构更加复杂,人员在地域空间上和阶层间的流动性也更加频繁。商业活动不局限在官方设置的市内进行,而是随时随地都可进行。新兴的工商业城市(市镇)兴起,工商业者在城市中建立起众多行会。这些行会由官府组织,并向官府纳税。行会评定物价、规定本行产品质量、划分本行经营地段。独立的工商业者虽然也在成长,一旦受到国家政策挤压,就会被迫依附于官僚权势集团。再则,少数人发迹后转向土地投资,转化为工.商业者兼地主的双重身份,其子弟通过科举入仕为官,向传统政治、经济体制复归,因而很难形成有共同经济基础的市民阶层。这与西欧作为封建制度对立面的城市和封建制度掘墓人的市民阶层大相径庭。

——摘编自曹大为等主编《中国大通史(宋)》等

材料二在公元1000年,欧洲城市的社会秩序发生根本性的转变。在此之前,欧洲城市居民和世界其他地方一样,受当地贵族或政府委派的官员统治,向不同领主缴纳税金。渐渐地,欧洲的城市和市镇建立起几乎完全独立于领主权力的自治政权,不向领主交税,并以相对民主的方式制定政策,城市居民不再受封建法律的制约。11世纪晚期,富裕的城市居民开始形成一个与众不同的阶层一市民阶层(后来发展成为近代的“资产阶级”)。在市民阶层中,城市手工业者组建起行会。行会阻挠外来商人和手工业者的活动,又严格规定本行业的制造工艺和产品规格等。商人是市民阶层的又一重要组成部分,不仅在稳步地获得经济力量,而且也在稳步地获得政治权力。

——摘编自(美)乔纳斯·戴利《现代西方的兴起》等

阅读材料,提取信息,结合所学,阐释11-12世纪城市的发展所折射出的中、西方社会状况。要求:信息提取充分,史论结合,逻辑清晰。

实行工农武装割据,就是在中国共产党领导之下,把武装斗争、土地革命、建立革命政权三者结合起来,引导中国革命赢得胜利。

在创建井冈山革命根据地的过程中,毛泽东明确地提出:“以农业为主要经济的中国的革命,以军事发展暴动,是一种特征”;并且“建议中央,用大力做军事运动”。

1928年2月,共产国际执委会第九次扩大会议作出的《共产国际关于中国问题的议决案》,断定中国共产党进行的游击战争,建立的小块根据地是散乱的,不相关联的,必致失败的,强调要以城市为中心。中共中央接受了共产国际的指导。

1928年5月、10月,毛泽东主持召开湘赣边界党的第一、第二次代表大会,已经提出工农武装割据的思想,并且对于中国农村小块红色政权能够存在和发展的原因进行了论证。1928年11月,毛泽东在《井冈山的斗争》的报告中进一步系统地阐明了“工农武装割据思想”。……在红四军进军赣南、闽西的实践中,特别是从1929年到1930年,毛泽东更加深刻地认识到建立巩固的农村根据地的重要性。1930年,周恩来指出:“农民战争和土地革命”是当时“中国革命的主要特征”。同年,毛泽东在《星星之火,可以燎原》一文中明确指出:“红军、游击队和红色区域的建立和发展,是半殖民地中国在无产阶级领导之下的农民斗争的最高形式和必然结果”“是促进全国革命高潮的最重要因素”“必须这样,才能给反动统治阶级以甚大的困难,动摇其基础而促进其内部的分解。也必须这样,才能真正地创造红军,成为将来大革命的主要工具。总而言之,必须这样,才能促进革命的高潮”。至此,毛泽东发展了“工农武装割据”思想。

——摘编自中共中央党史研究室《中国共产党历史》第一卷(1921一1949)等

(1)中国革命形势的发展,呼唤革命理论的产生。请结合材料和相关史实,谈谈你对当时“中国革命形势”的理解。

(2)列宁指出:“没有革命的理论,就不会有革命的运动。”结合所学,简述“工农武装割据"思想的历史意义。

材料一

| 评价者 | 评价 |

| 王世贞(1526-1590),明万历时曾官至巡抚,因政见不同被张居正罢归故里 | 能以法劫持天下,器满而骄。……没身之后,名秽家灭(被抄家)。善乎夫子之言:虽有周公之才之美,使骄且吝(吝啬小气),其.余无足观也。(《嘉靖以来内阁首辅传》) |

| 万斯同(1638-1702),出身于明朝累世勋臣之家,精通经史。清初,他不仕清朝,参与修明史“以报故国” | 挟宫闺(太后、宦官)之势,以骄蹇无礼于其.主(年幼的万历皇帝),其谁能堪之!人臣之道,以敬为上,大节一失,余无足观。(《明史·张居正传》) |

| 樊树志(1937-),复旦大学历史系教授,以全球视角研究历史,著有《晚明大变局》等 | 他所进行的改革,雷厉风行,大刀阔斧,由.于得到了万历皇帝的全力支持,成效卓著,一举扭转了持续走下坡路的颓靡政局,而彪炳于史册。(《张居正与万历皇帝》) |

材料二(张居正改革十年)海内肃清。用李成梁、戚继光,委以北边,攘地千里,荒外警服。南蛮累世负固者,次第遣将削平之。力筹富国,太仓粟可支十年,同寺(官署名)积金至四百余万。成君德,抑近幸,严考成,核名实,清邮传,核地亩,一时治绩炳然。

——摘自(清)谷应泰《明史纪事本末》

(1)依据材料一,归纳对张居正的评价并进行简要说明。指出导致评价者观点不同的主要因素。

(2)材料二肯定了张居正的哪些政绩?综合上述材料,你认为评价政治人物应该注意什么?