材料一 民本思想滥觞于殷商至西周。孔子提出了“仁”的学说,主张“为政以德”。孟子集西周以来民本思想的大成,提出了仁政学说,主张“民贵君轻”。此外,儒家的思想家们还提出了“众恶之,必察焉;众妤之,必察焉”“民事不可缓也”“治国之道,必先富民”等民本思想。

——摘编自游唤民《先秦儒家民本思想论》

材料二 (董仲舒)把孟子的性善论与荀子的性恶论装进阴阳的框架,加上一个最高的主宰“天”,成为一种神秘的天人感应论,他所强调的不是从道德伦理意义上探讨人格的完善,而是着重论证君臣父子、夫妻之间“三纲”论之不可移位……但在政治学的领域,他的大一统的思想却有利于国家的巩固,而且适应于历史发展的潮流。

——摘编自张岂之《儒学思想的历史演变及其特点(上)》

材料三 如果一种思想成为拥有权力的意识形态而笼罩一切,这时,会有一些空洞的套话反复再现,这些话语不仅会常常写在书里,而且会成为背诵的教条,甚至当作生活的金科玉律。我曾经相当注意明代和清代初期,皇权同样运用普遍主义的真理观念对思想进行垄断和遏制。

——摘编自葛兆光《中国思想史》

(1)结合材料一及所学知识,指出春秋战国时期儒家民本思想的关注重点有哪些。分析这一时期民本思想发展的原因。

(2)根据材料二,概括经过董仲舒改造后西汉时期儒家思想的主要特点及其政治影响。

(3)根据材料三分析明清之际中国思想界存在什么问题。结合所学指出这一时期儒学的新发展。

(1)归纳图1所反映历史时期思想状况的特点,并结合所学知识分析其成国。

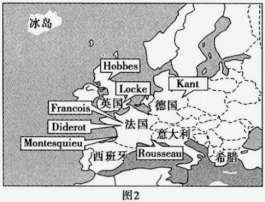

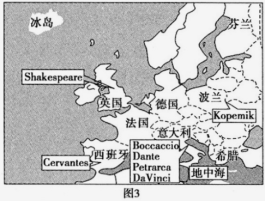

(2)分析图3和图2之间学术思想有何关联,并说明这一关联折射出了怎样的社会变化。

材料一 《水浒传》部分引文

| 引文 | 出处 |

| 嘉佑三年瘟疫转盛。仁宗天子闻知,龙体不安,复会百官计议。向那班部中,有一大臣越班启奏。天子看时,乃是参知政事范仲淹(989—1052年)。 | 《水浒传》楔子 |

| (宋江)清晨醒来较早,出来街上从县前过时看到了一盏明灯,仔细一看是卖汤药的王公来到县前赶早市,宋江撒谎道:“便是夜来酒醉错听更鼓”。 | 《水浒传》第二十回 |

| 卢员外攻打东昌府,因遇没羽箭张清,吃了败仗。宋江前去助战,被张清用石子打中一十五员大将。 | 《水浒传》第七十回 |

| 燕青和李逵入东京城看灯,两个手厮挽着,正投桑家瓦来。来到瓦子前……李逵定要入去。 | 《水浒传》第一百一十回 |

材料二 中国自汉武帝开始启用年号,并以年号纪年,此后皇帝即位都要改变年号,称为“改元”,同一皇帝在位时也可改元,如汉武帝改过十一次年号,唐高宗用过十四个年号。1056年9月,宋仁宗废止了使用两年的年号“至和”,启用第九个年号“嘉祐”,直至嘉祐八年宋仁宗病逝。

——据《中国历代帝王世系与年号总表》

材料三 东昌府,元东昌路,直隶中书省,洪武初为府。领州三,县十五。东距布政司二百九十里。

——据《明史·地理志》卷四十八

(1)从材料一中任意提取两条历史信息加以阐释。

(2)综合上述材料,评析《水浒传》的史料价值。

分别提取图4、图5、图6的相关信息,并据此说明与其对应的历史时期。

材料一 19世纪末20世纪初毗邻上海的川沙县部分名人的简历表

材料二 为了在王权承认的“合法性”范围内偷运西学之果,康有为在变法的整个过程中不得不始终小心翼翼地从“奉天承运”“圣人之作”的传统象征系统内拾取古已有之的变化之道。……尽管康有为之变法理论似乎处处引经据典,旁征博引,无敢逾越古典圣贤所订准绳,但言行举止中却不时透露出叛逆色彩。

——许纪霖、陈达凯主编《中国现代化史》

材料三 《茶馆》是现代文学家老舍于1956年创作的话剧,1957年7月初载于巴金任编辑的《收获》杂志创刊号。展示了19C末至新中国成立前夕近半个世纪的社会风云变化。通过一个叫裕泰的茶馆揭示了近半个世纪中国社会的黑暗腐败、光怪陆离,以及社会中的芸芸众生。剧本中出场的人物近50人,除茶馆老板之外,有吃皇粮的旗人、办实业的资本家、清宫里的太监、信奉洋教的教士、穷困潦倒的农民,以及特务、打手、警察、流氓、相士等,人物众多但性格鲜明,能够“闻其声知其人”,“三言两语就勾出一个人物形象的轮廓来”。

——童一秋语文大辞海文学常识卷

完成下列要求

(1)据材料一结合所学知识,指出鸦片战争后近代中国经济结构发生剧烈变动的具体表现有哪些?并分析伴随着经济结构的变动对中国传统社会结构产生了怎样的影响。

(2)据材料二结合所学知识,指出康有为的“叛逆色彩”在其思想主张上的体现。并分析康有为思想的主要意图。

(3)据材料三中的茶馆为情境,编写一幕发生在19世纪末中国茶馆里的人物对话。(要求:先写出对话主题,主题要紧扣清朝当时政治或经济领域的重大事件;对话内容要围绕主题展开,观点明确;对话过程完整,逻辑清晰。)

材料 1872年,清政府正式选派120名幼童赴美,开启了近代中国官费留学的先河,其后,清政府又派遣一批留学生赴欧洲学习海军炮舰等技术。在这120名幼童和后来赴欧洲的留学生中,出现了“中国铁路之父”詹天佑,民国第一任内阁总理唐绍仪,启蒙思想家严复。

如果说最早去欧美留学的潮流,是在西学强势来袭的背景下被动作出的选择,甲午战争后赴日本留学的潮流,则多了一些主动性。1898年,清政府派出第一批官派留日学生13人,到1905年达到高潮,约有8000多人。其中杰出代表包括孙中山、鲁迅、周恩来、蔡元培、田汉等。

“庚款留学”在1909年一1937年之间,由清华选派了留美学生总计1971人,并带动了大量“自助学者”赴美,这是开拓中国现代科技事业的一代留学生,很多人成为学科奠基人和学术栋梁,竺可桢、侯德榜、钱学森、钱伟长、梁思成、周培源、梅贻琦等都是“庚款留学”的杰出代表。

1915年,海归精英李石曾、蔡元培等人发起成立“留法勤工俭学会”,招寻自愿赴法求学的青年,至1920年赴法求学人数已达1600人。周恩来、邓小平、陈毅、聂荣臻、李立三等都是1920年左右赴法勤工俭学的。

到了20世纪20年代,留学苏俄潮兴起,成为一种与大众留学不同的革命留学。它一开始就是严格而有目的的革命班干部培训,在中国留学史下,也留下了浓墨重彩的一笔。

新中国成立后,50年代产生了“留苏热”,从1950年开始到1966年,中国先后向苏联和东欧派遣了万余名留学生,产生了一大批杰出的科学家、艺术家和政治领导人。经过“文革”时期,1978年以来,伴随改革开放的推进,我国的留学达到了前所未有的新高潮。2012年,我国出国留学人数达到39.96万,成为世界第一留学大国。从1978年到2012年年底,短短34年。

中国各类出国留学人员总数达264.47万人,其中超过90%是自费留学生。

——摘编自郭霞《留学的世纪回眸》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国近现代留学潮的主要变化。(2)结合中国近现代留学潮的变化,说明一个半世纪的留学史就是一部不断追求“中国梦”的“奋斗史”。

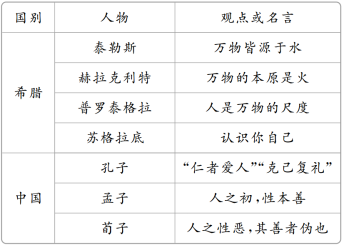

材料一 同一时代的中国和希腊思想家们流传下的著名观点或名言

材料二 14~18世纪,是人类历史发展的重要转折时期。当欧洲文艺复兴运动兴起的时候,中国的理学逐渐兴盛、发展并占据统治思想地位。当欧洲发生启蒙思想运动的时候,中国出现了早期启蒙思想。

(1)依据材料一概括指出古希腊思想家和中国思想家的研究内容有何异同。

(2)依据材料二和所学知识,指出14~18世纪中西思想的异同之处。

材料

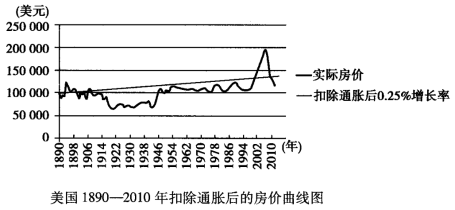

采用一个新的时间尺度,对这一时期的美国房价进行阶段划分,并说明划分依据。

材料一 子贡问政。子曰:“足食,足兵,民信之矣。”

——《论语·颜渊》

七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。

——《孟子》

材料二 国多财则远者来,地辟举则民留处。

——《管子》

民大富,则不可以禄使也;大强,则不可以罚威也。

——《盐铁论》

(1)指出材料一、二所体现的观点,并结合材料简要说明民富和国富的意义。

(2)列举两例王安石变法实现国富的措施,并说明其意义。

材料一 世界一旦建成,造物者则希望有人赞赏他的杰作因此,他创造了人,并对他说:“我将你置于世界的中心,使你能够更好地观察一切;我创造了你,使你成为非上天的、非人间的、非可灭的、非永恒的,以便你能够按照自己的意愿,将你塑造成你喜欢的形体。你也许会蜕化,变成无理性的牲畜;但是,如果你愿意,也可以升华,变得神圣。”

——王军、徐秀云编著《意大利文学史——中世纪和文艺复兴时期》

材料二 基督徒是全然顺服的万人之仆,受一切人管辖。这两句都是保罗的话。他在《哥林多前书》第九章中说:“我虽是自由的,然而我甘心做了众人的仆人。”基督虽是万人之主,却甘愿服在万人之下,服在律法以下,因此他一面是自由的,一面是奴仆;一面是上帝的形象,一面又有奴仆的样式。如《罗马书》第十章中说,“你若口里认耶稣为主,心里信上帝叫他从死复活,就必得救”,又说“律法的总结就是基督,使凡相信他的都得着义”。又如《罗马书》第一章中所说:“义人必因信得生。”

——摘编自马丁路德《基督徒的自由》

(1)材料一、二中对“人”是如何认识的?二者关于“人性”的认识有什么相同之处?

(2)结合宗教改革,说明材料二体现的思想及对当时欧洲的影响。