1 . 古往今来,中外的有识之士都在不断地追求政治进步,不同的历史因素造就了各具特色的政治制度。阅读材料,回答问题。

材料一 (雅典)不借助中介或代表,自己对自己的事务进行直接管理,即人民不间断地直接参与行使权力。所遵循的原则是少数服从多数。

——乔·萨托利《民主新论》

材料二 “中国的专制主义……用自己的锁链武装了自己,而变得更为凶暴。因此,中国是一个专制的国家。他的原则是恐怖。在最初的那些朝代,疆域没有这么辽阔,政府的专制的精神也许稍微差些;但是今天的情况却正好相反。”

——孟德斯鸠( 1689—1755)

材料三 光荣革命创造了一种适合英国历史和政治传统的新的社会进步方式……从此以后,英国就是在议会制度的框架之内,进行和平和渐进的制度的改革。

——北京大学历史系教授钱乘旦

材料四 美国宪法修正历程(节选)

| 修正案 | 生效日期 | |

| 第15修正案 | 选举权不能由于种族、肤色、或以前曾服劳役而遭受剥夺。 | 1870年2月3日 |

| 第19修正案 | 公民的选举权不因性别而受限。 | 1920年8月18日 |

| 第24修正案 | 禁止因为没有支付人头税而撤销投票权。 | 1964年1月23日 |

——摘编自[美]莫里森等《美利坚共和国的成长》

(1)材料一反映雅典政治的特点是什么?结合所学知识概括指出形成上述政治特点的原因。

(2)材料二中,孟德斯鸠所说的“今天的情况却正好相反”指的是什么?列举清时期一个典型史实,简要说明材料一中“今天的情况却正好相反”的观点。

(3)根据材料三并结合所学,概述17世纪晚期至19世纪中期英国政制改革的和平进程。

(4)据材料四,指出美国从哪些方面废除了对选举权的限制。

(5)综合以上材料并结合所学知识,谈谈你对中西方选择不同的政治制度这一现象的认识?

2 . 民法是规定公民和法人的财产关系以及跟它相联系的人身非财产关系的各种法律。阅读材料,回答问题。

材料一中国古代并无现代意义的民法,编纂民法典之议始于19世纪末。1902年光绪帝下诏参酌外国法律,改订律例。1908年始编纂民法典,引进了西方民法典的立法理念和编纂方法,于1910年完成《大清民律草案》,但未及正式施行。

——摘编自《中国民法典草案建议稿》

(1)依据材料,概括《大清民律草案》的特点。结合所学知识,分析“编纂民法典之议始于19世纪末”的国内背景,并指出民法典“未及正式施行”的直接原因。

材料二1954~1956年,新中国着手起草第一部《民法典草案》。此后,由于发生“整风”“反右”等政治运动,民法典起草工作被迫中断。1962~1964年,虽完成《民法典草案(试拟稿)》,但因“四清运动”而中断。以上只是表面原因,关键原因则是不具备其赖以存在的经济社会条件。

——摘编自梁慧星《制定民法典的设想》等

(2)依据材料二,概括两次民法典起草工作中断的原因。结合所学知识,指出当时的“经济社会条件”。

材料三1979年,我国第三次起草民法典,但经济体制改革刚刚开始,条件还不具备。1985年,随着改革开放日益深入,民事生活越来越活跃,客观上迫切需要制定一部全面调整各种民事关系的基本法律,于是1986年颁布民法通则。

1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定。进入21世纪,中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。2017年3月15日十二届全国人大五次会议通过《中华人民共和国民法总则》,并提出争取2020年形成统一的民法典。

——摘编自梁慧星《中国民法典编纂的几个问题》等

(3)依据材料三,归纳改革开放以来编纂民法典的基本历程。这一历程反映了怎样的特点?结合所学知识,谈谈我国推动形成统一民法典的有利因素。

3 . 阅读材料,回答问题。

材料一春秋时,犹宗周王,而七国则绝不言王矣。……:春秋时,犹论宗姓氏族,而七国则无一言及之矣,春秋时,犹宴会赋诗,而七国则不闻矣。春秋时,犹有赴告策书,而七国则无有矣。邦无定交,士无定主,此皆变于一百三十三年之间,史之文,而后人可以意推者也。不待始皇之并天下,而文武之道尽矣

材料二周文、武所封子弟同姓其众,然后属疏远,相攻击如仇,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内陛下神灵一统,皆为县,诸子功功臣以公赋税重赏赐之,其足易制。天下无异意,则安宁之术也

——《史记·秦始皇本纪》

材料三郡县制取代分封制的必然结果就是贵族制让位于官僚制。官僚制是顺应中央集权和皇权制的需要而产生的一种新的组织形式和管理体制。……在官僚制时代,不管是旧贵族、新贵族,还是新兴的士人阶层,都必须通过任命,转化为官僚,才能成为政体的直接参与者。从这个意义上说,贵族从分封制下的社会政治阶层转化成了郡县制下的社会阶层,成为官僚的贵族,便不再具有封地主人和天子臣属的双重身份,而仅仅只有天子臣属的一种身份。

(1)根据材料一、二,概括战国时期“诸侯更相诛伐”的原因。秦朝是如何破解这一困局的?

(2)根据材料三,指出分封制转型为郡县制所反映的政治制度变化的本质特征。

(3)综合上述材料,谈谈你对官僚体制的认识。

材料一 (中国政制)达臻“文明”一途。实应归功于西周的创制。……西周政治里显然有着深厚的贵族色彩,而“共主”名义下的地方分权体制……与秦以后一统的君主“独制”格局泾渭分明。因此古贤多称周秦之间为“天下一大变局”。

——王家范《中国历史通论》

材料二 唐初每事先经中书省,中书做定将上,得者再下中书,中书付门下。或有未当,则门下继驳,又上中书,中书又将上,得者并下中书,中书又下门下。若事可行,门下即下尚书省。尚书省只主书填“奉行”而已。

——《朱子语类》

材料三 没有均衡,制度就会因缺乏必要的张力而松弛,如同长短不一的桌子腿难以支撑起平展的桌面一样。因此,“有衡”对于政治制度问明来说,犹如大坝之于河水。泛有均衡,就没有制度,一项新的制度的建立,实际上就是形成一种新的权力或利益的均衡。制度因有均衡而存在,也会因打破均衡而有亡。

——虞崇胜《论政治文明的内在灵魂》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出西周的“创制”和秦朝以后的“变局”分别是什么?

(2)材料二体现了唐朝中央机构有何重大的调整变化?这种变化产生了什么影响?

(3)结合材料三和所学知识说明,美国是如何处处注重权力均衡的?

(4)结合上述材料,概括指出中美两国的政治体制对各自社会文明发展的主要影响。并由此谈谈你的认识

5 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一宋初统治者认识到官员的俸禄与其廉洁的关系,实行了一项精简官员编制、合并州县、提高官吏待遇的政策。州县官员编制精简后,每位州县官加俸五千钱,之后又不断增加各种额外的津贴。与其他朝代相比,宋朝给予官员的俸禄待遇是最为优厚的。宋代的这种高薪制,对于官员的廉政有正面的保障作用。

——《宋史》

材料二英国是世界上第一个制定反腐败法律的国家……1889年,英国颁布了第一部反腐败法,即《公共机构腐败行为法》……1906年通过的《防止腐败法》……将范围扩大到不仅包括公共机构的工作人员,而且包括公共机构本身……?在英国,政府对议会负责,议会有权对政府进行监督……英国的司法机关完全独立于政府……司法机关可以通过普通法院的判决对政府及其官员的行为进行监督……舆论和新闻媒体的监督是对政府滥用职权的一种有效制约,使腐败行为更容易暴露在阳光下,因而在实际上对腐败行为起到了威慑作用。

——《英国的反腐败机制》

(1)根据材料一、二,概括宋初廉政措施的特点和英国反腐败的方式。

(2)根据材料一、二结合所学,指出英国近代监察制度与中国古代监察制度相比的进步之处,并谈谈你对廉政反腐的认识。

材料一: 唐初每事先经由中书省,中书做定将上,得者再下中书,中书付门下。或有未当,则门下缴驳,又上中书,中书又将上,得者再下中书,中书又下门下。若事可行,门下即下尚书省。尚书省但主书填“奉行”而已。

(1)材料一反映唐代推行的哪种制度?结合上述材料和所学知识,谈谈唐代中央政治制度的主要特点是什么。

材料二 《新唐书》记载:“宰相之职,佐天子,总百官,治万事,其任重矣。”

(2)汉、唐、北宋、明朝统治者为防范相权过重的威胁,分别采取了哪些措施?

材料三:

1689年,《权利法案》规定:国王未经议会同意不得停止任何法律效力;1701年议会又通过法案规定:凡是国王的诏令必须由同意这一诏令的政府大臣签署才能生效,把原先属于国王的任免法官的权力转到各部大臣的身上。罗伯特·沃波尔是英国历史上第一个内阁首相,他的政策在下议院失去多数的信任而被迫辞职,从而开创了一个先例:凡内阁失去下议院多数的信任即告辞职。

——刘宗绪《世界近代史》

请回答:

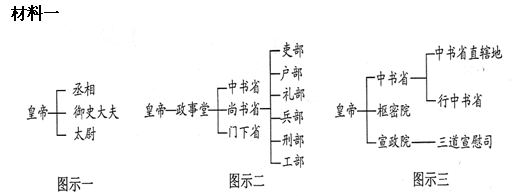

(1)根据材料一中的示意图,指出图示一、图示二、图示三反映的政治制度分别是我国历史上哪些朝代开创的何种制度?图示二中的门下省、尚书省、中书省各自拥有什么权力?结合所学知识对图示二这一制度进行简单评价。

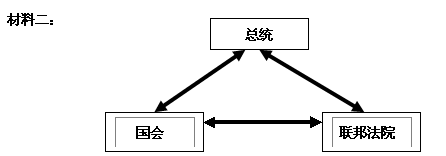

(2)材料二反映的是哪个国家的什么政体?图中体现了美国政体的什么特点?总统、国会、联邦法院各自拥有什么权力?

(3)据材料三概括近代英国的民主政治发展完善的历程。

(4)材料一和材料二、三中都体现了对权力的分割,结合所学谈谈它们实质上的不同。

材料一 《唐六典》对县官职掌明确规定:“京畿及天下诸县令之职,皆掌导扬风化,抚黎氓,……养鳏寡,恤孤穷,审查冤屈,躬亲狱讼,务知百姓疾苦。”……县官的职能决定了他必须具有一定的文化水平。自隋、唐之后,各代对于县官的文化要求都作了硬性规定,(如)明代规定:“外官知州、推官、知县,由进士选。”

——鹿谞慧《中国县制沿革述略》

材料二 县令、长,皆秦官,掌治其县。万户以上为“令”,减万户为“长”。大率十里一亭,亭有长。十亭一“乡”,乡有三老。择乡三老一人,为“县三老”,与县令、丞、尉,以事相教。以此治国者,莫不皆然。夫惟于一乡之中,官之备而法之详,然后天下之治,有条而不紊。至于今日,一切荡然无有存者。积尊累重,以居乎其上。而下无与分其职者。兴亡之涂,罔不由此。

——摘编自顾炎武《日知录》

材料三 明隆庆元年,吏部按皇帝命令,“将天下府州县大小繁简冲僻难易细加重访,逐一品第”,而后按品第的结果重划三等,“量才授任各官,考语奖荐同在优列者,先尽上等府州县升擢行取,次及中等,次及下等。”到了清雍正年间,代之以起的是直接以冲繁疲难作为分等的标准,依照四字考语缺位的不同来对官员进行量才使用。

——据周振鹤《中国地方行政制度》

请回答:

(1)据材料一,归纳唐朝县令的主要职责,分析隋唐以后县官文化水平较高的原因。

(2)据材料二,概括作者赞同的地方基层治理举措,分析其政治意图。

(3)政区的分等是古代地方行政制度上的一个重要侧面。结合材料二、三,指出古代政区分等标准的变化趋势。据材料三,简述政区分等的重要作用。

(4)综合上述材料,请你谈谈古代地方县域治理的历史借鉴价值。

材料一 昔周公吊(感怀)二叔不咸(通“贤”),故封建亲戚,以蕃屏周。

——《左传》

“分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监。”

——《史记﹒秦始皇本纪》

材料二 清代是中国古代官僚政治制度的终结时期……伴随着清朝统治的稳定,皇帝作为最高统治者和政府首脑的地位空前加强。清朝皇帝都亲理朝政,这在历代最高统治者中也是少有的。

——吴宗国《中国古代官僚政治制度研究》

材料三 中国古代行政权力的运行机制……君主集权于上、行政体制分权于下的权力制衡体制,或是实行集体宰相制度,或是在正式行政体制之外另设机构,以达到分权的目的。

——摘编自赵沛主编《中国古代行政制度》

请回答:

(1)指出材料一反映的是哪两种制度。根据材料一并结合所学,概括由西周至秦朝国家政治体制方面变化的趋势。

(2)根据材料二及所学知识,归纳清代进一步加强专制主义中央集权的具体措施。

(3)根据材料三,总结君主专制背景下分权辅政的两种模式,并结合史实举例说明。

(4)综合上述材料,谈谈你对中国古代政治制度发展演进的认识。

(1)这两种看法是否互相矛盾?为什么?

(2)请就科举制从隋唐的产生到明清以后衰落的历史,谈谈你对其作用的评价。