材料一 (周)武王追思先圣王,乃褒封神农之后于焦(地名),黄帝之后于祝,帝尧之后

于蓟,帝舜之后于陈,大禹之后于杞。于是封功臣谋士,而师尚父为首封,封尚父于营丘,曰齐。封弟周公旦于曲阜,曰鲁。

——摘编自《史记·周本纪》

材料二 三年,(周)幽王嬖爱褒姒。褒姒生子伯服,幽王欲废太子。太子母申侯女,而为

后。后幽王得褒姒,爱之,欲废申后,并去太子宜臼,以褒姒为后,以伯服为太子。周太史伯阳读史记(当时各国记载的历史皆称史记)曰“周亡矣。”

——摘编自《史记·周本纪》

(1)根据材料一,概括西周分封对象的类型及受封者的义务。

(2)根据材料一、二并结合西周的政治制度,分析“周太史”发出“周亡矣”的原因。

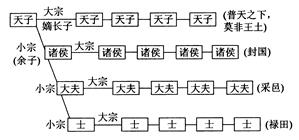

材料一 西周制度示意图

材料二 “朕为始皇帝。后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷。”

——《史记·秦始皇本纪》

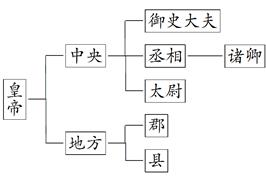

材料三 秦朝政治制度示意图

(1)根据材料和所学知识,概括材料一政治制度在“家”“国”关系上的特点。

(2)结合材料和所学知识分析,材料二、三与材料一政治制度相比,在“家”“国”关系上的延续性和变化及其变化的原因。

3 . 阅读下列材料,回答问题。材料一欲观周之所以定天下,必自其制度始矣。周之制度之大异于商者,一曰“立子立嫡”之制,由是而生宗法及丧服之制,并由是而有封建子弟之制,君天下臣诸侯之制。……其旨则在纳上下于道德,而合天子、诸侯、卿大夫、士、庶民以成一道德之团体。周公制作之本意实在于此。

——王国维《殷周制度论》

材料二春秋时,犹宗周王,而七国则绝不言王矣。……春秋时,犹论宗姓氏族,而七国则无一言及之矣。春秋时,犹宴会赋诗,而七国则不闻矣。春秋时,犹有赴告策书,而七国则无有矣。邦无定交,士无定主,此皆变于一百三十三年之间。史之阙文,而后人可以意推者也。不待始皇之并天下,而文武之道尽矣。

——《日知录》

材料三周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制。天下无异意,则安宁之术也。

——《史记·秦始皇本纪》

(1)根据材料一,“封建子弟之制”指的是什么制度?该制度有哪些特征?

(2)根据材料二、三,概括战国时期“诸侯更相诛伐”的原因。

4 . 阅读下列材料:

材料一王者之制禄爵,公侯伯子男,凡五等……天子之田方千里,公侯田方百里.伯七十里,子男五十里…

——《礼记·王制篇》

材料二天子适诸侯日巡狩,诸侯朝于天子日述职……一不朝,则贬其爵;再不朝,则削其地;三不朝,则六师移之。

——《孟子·告子下》

材料三周王正妻所生之子日嫡子,其他妻室所生之子为庶子。周王的嫡长子、嫡长孙一系有继承王位的权利,称其为大宗。次子、庶子的后裔相对于大宗称小宗。而次子、庶子的嫡长子、嫡长孙于本支又是大宗,其次子、庶子之后裔又是小宗。以此,形成一个庞大的宗族网。小宗必须服从大宗。

——白钢《中国政治制度史》

材料四(甲骨文“男”的写法)

男,丈夫也。从田,从力。言男用力於田也。

——东汉《说文解字》

材料五(商)鞅以三晋地狭人贫,秦地广人寡,故草不尽垦,地利不尽出。于是诱三晋之人,利其田宅……(使其)务本于内,而使秦人应敌于外。故废井田,制阡陌,任其所耕,不限多少。数年之间,国富兵强,天下无敌。

——《通典·食货》

请回答:

(1)材料一、二反映了西周时期的哪种制度?依据这材料,指出为什么周王先“贬其爵”后“削其地”?

(2)材料三反映了西周时期的哪种制度?该制度的最大特点是什么?三段材料所反映的两种制度各有何积极作用?

(3)据材料四,概括中国古代与之相对应的经济形态的基本特点。

(4)据材料五分析当时秦国呈现了怎样的人地矛盾?商鞅是如何解决这对矛盾的?

5 . 法治是国家治理的基本方式。阅读下列材料,回答问题:

材料一夏、商、西周时期,形成了以“礼”治国的制度体系。“礼”实际上是一种等级制的生活和行为方式,专为贵族所有,即所谓“礼不下庶人”。到了春秋战国,出现了“礼崩乐坏”的局面,以法治国的学说和法治逐渐兴起。

——何怀宏《世袭社会》

材料二孙中山认为“吾国昔为君主专制国家,因人而治,所谓一正君而天下定。数千年来,只求正君之道,不思长治之方。而君之正,不可数见。故治常少,而乱常多,其弊极于清季。”为防止人治,《临时约法》规定“中华民国之主权,属于国民全体”,“中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院,行使其统治权”。

材料三为了保障人民民主,必须加强法制。必须使民主制度化、法律化,使这种制度和法律不因领导人的改变而改变,不因领导人的看法和注意力的改变而改变。……所以,应该集中力量制定刑法、民法、诉讼法和其他各种必要的法律……

——邓小平《解放思想,实事求是,团结一致向前看》

请回答:

(1)据材料一概括从夏、商、西周到春秋战国,治国体系发生了怎样的变化?春秋时期面对这种变化,老子和孔子的治国理念有什么不同?

(2)据材料二,指出孙中山主张以法治取代人治的原因。据材料二指出《临时约法》规定的原则。结合所学知识分析《临时约法》的进步意义。

(3)材料三反映了什么思想?结合所学知识,指出新时期在这一思想指导下我国法制建设取得的主要成就。

(4)综上,说明法律在我国不同历史时期的共同作用。

6 . 阅读下列材料:

材料一大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏、寡、孤、独、废疾者皆有所养。

——《礼记·礼运》

材料二今大道既隐,天下为家。各亲其亲,各子其子,货力为己。大人世及以为礼,城郭沟池以为固,礼义以为纪。

——《礼记·礼运》

材料三武王追思先圣王,乃褒封神农之后于焦,黄帝之后于祝……于是封功臣谋士,而师尚父为首封,封尚父于营丘,曰齐。封弟周公旦于曲阜,曰鲁……

——《史记·周本记》

材料四正妻所生之子称嫡子,其他妻室所生之子为庶子。周王的嫡长子、嫡长孙一系有继承王位的权利,称其为大宗。次子、庶子的后裔相对于大宗称为小宗。而次子、庶子的嫡长子、嫡长孙于本支又是大宗,其次子、庶子之后裔又是小宗。以此类推,形成一个庞大的宗族网。小宗必须服从大宗。

——白钢《中国政治制度史》

材料五《荀子》记载周初,“(周公)兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人。

材料六西周初年主要诸侯国

| 诸侯国 | 与王室关系(分封原因) | 地理位置 |

| 晋 | 同姓 | 今山西 |

| 鲁 | 同姓 | 今山东南部 |

| 齐 | 功臣 | 今山东北部 |

| 宋 | 商朝后裔 | 今河南东部 |

| 燕 | 同姓 | 今北京一带 |

材料七宜侯矢铜簋,铭文记述了周王封宜侯并赏赐祭祀器皿、土地和奴隶之事。

材料八(周)王夺郑伯(郑庄公)政,郑伯不朝。秋,王(令)诸侯伐郑,郑伯击之。…(周)王卒大败,祝聃(郑庄公的臣下)射(周)王中肩。

——《左传》

请问答:

(1)材料一中“天下为公”和材料二“天下为家”各反映了我国古代什么制度?

(2)材料三四分别反映了西周哪两种制度?它们之间有什么关系?由材料四反映的制度最大特点是什么?

(3)根据材料五、材料六、材料七概括此制的特点。

(4)材料八中反映了什么现象?

材料 “重阳节”的昨天和今天

| 先秦 | 秋天九月农作物丰收之时,祭祀天帝、祭祖,以谢天帝、祖先恩德。 |

| 两汉 | 过重阳节的习俗由宫中传至民间。“九月九日,四民并籍野饮宴,可令人长寿”,官民“自发向家中老人叩首”成为风尚。 |

| 魏晋 | 当时道教宣称,“九为阳数,九九极阳,最为大吉”,各地道观往往举办道场以求长寿。佛寺则举办法会,由年老高僧诵念佛经超度亡灵。 |

| 隋唐 | 重阳节被定为正式节日,宫廷、民间一起庆祝重阳节,除举行赏菊、饮酒外,主要举行敬老之类的诗会,县令、保长会携带各类果品慰问年满六十之老人。 |

| 两宋 | 重阳节更为热闹,《东京梦华录》和《武林旧事》分别对北宋开封和南宋临安做了大量生动的描绘,皇宫中帝妃吃花糕、赏菊,民间则流行荡秋千、游街市、访亲友,瓦肆、勾栏通宵达旦说唱尊老、助老的话本。以后,历代皆然。 |

| 2012年12月28日 | 全国人大常委会表决通过新修改的《老年人权益保障法》。法律明确规定,每年农历九月初九为老年节,倡导全社会树立尊老、敬老、爱老、助老的风气。 |

——摘编自杜尚侠《中国民俗文化丛书:重阳节》

分析材料,提取有关“重阳节”发展的信息,并运用所学相关知识加以说明。(可以就重阳节的发展趋势进行分析,也可以比较或者概括其中两个时期有关重阳节的特点,并加以说明。要求:明确写出所提取的信息,说明须有史实依据。)

8 . 【历史上重大改革回眸】

材料一战国李悝认为:“籴(买进)甚贵伤民,甚贱伤农。民伤则离散,农伤则国贫。故甚贵与甚贱,其伤一也。善为国者,使民不伤而农益劝”。“善于平籴者,谨视岁有上、中、下熟。……故大熟则上籴三舍一,中熟则籴二,下熟则籴一,使民适足,贾平则止。小饥则发小熟之所敛,中饥则发中熟之所敛,大饥则发大熟之所敛而粜之。”

材料二汉《平准书》:“汉兴,接秦之弊,丈夫从军旅,老弱转粮饟,作业剧而财匮,自天子不能具钧驷,而将相或乘牛车,齐民无藏盖。於是为秦钱重难用,更令民铸钱,一黄金一斤,约法省禁。而不轨逐利之民,蓄积馀业以稽市物,物踊腾粜,米至石万钱,马一匹则百金。”

(1)根据材料一概括李悝平籴论的主要观点,并指出其积极作用?

(2)根据材料二简述西汉建立初期面临的问题。

9 . 儿童:成长、保护与发展

材料一 孔子曰:“不学礼,无以立。”

| 年龄段 | 称谓 | 称谓由来(摘自《礼记》等) |

| 1-3岁 | 孩提 | 孩提之童,吾不知爱其亲者 |

| 10岁以前 | 孺子 | 孺子早寝晏起,唯所欲,食无忧 |

| 满10岁 | 幼学 | 人生十年曰幼,学 |

| 13-15岁(男) | 舞勺 | 十有三年,学乐,诵诗,舞《勺》(一种文舞) |

| 15岁左右(男) | 束发 | 束发而就大学,学大艺焉,履大节焉 |

| 15岁(女) | 及笄 | 十有五年而笄(笄礼) |

| 15-20岁(男) | 舞象 | 成童,舞《象》(一种武舞),学射、御 |

| 满20岁(男) | 弱冠 | 二十曰弱,冠(冠礼) |

(1)礼乐制度是维护宗法社会的重要基础。表中能够反映礼乐制度对儿童要求的称谓有哪些?简析在先秦社会礼乐制度是如何渗透到儿童成长过程中的。

材料二 大约在17、18世纪,新的儿童观念逐渐形成。卢梭认为:“在自然的秩序中,所有的人都是平等的。”“儿童时代有属于它自己的独特观察、思维、感知方式。”

18世纪末,童工约占西方工人总数的1/10,平均每天工作13-14小时,1821年,法国爆发了反对雇佣童工的抗议。19世纪,英法等国先后颁布一系列法律,限定童工的最低工作年龄及工作时间,并规定儿童要接受教育。1884年,伦敦防止虐待儿童协会成立。在此前后,英法等国先后制定法律,保护儿童免受肉体及精神侵害;剥夺虐待儿童的家长的监护权。

1904年,法国设立儿童福利部,1908年,英国设立儿童法庭。1924年,第一份《儿童权利宣言》提出儿童应受特殊保护。1946年,联合国设立儿童基金组织。1989年《国际儿童公约》确认每个儿童均有生存权、受保护权、发展权和参与权。现已有196个国家签署该公约。

(2)阅读材料,概括18-19世纪儿童保护方面取得的成就,概括20世纪以来儿童保护的新特点。

材料三 古人云:孝者,“百行之本”“始于事亲,中于事君”“孝,德之本也,教之所由生”。

材料四 三纲之根本义,阶级(等级)制度是也。所谓名教,所谓礼教,皆以拥护此别尊卑、明贵贱之制度者也。近世西洋之道德政治,乃以自由、平等、独立之说为大原。

——-陈独秀《吾人最后之觉悟》(1916年)

父子母子不必有尊卑的观念,却当有互相扶助的责任。同为人类,同做人事,没有什么恩,也没有什么德。要承认子女自有人格,大家都向“人”的路上走。

——吴虞《说孝》(1920年)

材料五 未成年人享有生存权、发展权、受保护权、参与权等权利,国家根据未成年身心发展特点给予特殊、优先保护,保障未成年人的合法权益不受侵犯。

父母或者其他监护人应当创造良好、和睦的家庭环境,依法履行对未成年人的监护职责和抚养义务。

——《中华人民共和国未成年保护法》

“孝亲尊师善待人”

——《中小学生守则》

(3)阅读上述材料,对“孝”这一观念的历史演变进行解读。

10 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一中国自古以来是大家庭制度,这个大家庭源于农业社会。定居,种田,那人愈多愈好,人多好做事。所以就鼓励多子多孙,多少代都不分家。这是中国的长处,中国社会的优点,自古以来就过社会团体生活,团体生活要照顾别人,因此中国人心量也就大。

大家庭好处在哪里?教育,父母不用操心,那是整个家族的事情。养老不用操心,老了怎么办?落叶归根,是回家养老,享天伦之乐。

你在外面做事情,无论遇到什么困难,家庭支持你,家庭是最可靠的支持者。你在外面所赚的,都贡献给家庭,让家庭这个力量愈来愈大,你在外面办事愈来愈好。

——摘编自《古代中国的大家庭制度》

材料二20世纪初,家庭制度在中国受到空前激烈的批判,通过把工作转移到家庭之外,工厂也从不同的方向吸引父亲、母亲、孩子远离家庭,从而改变传统的家庭生活模式。人们的工作不再局限于以家庭为本位,而是转变为在不同的工业、商业机构之中。因此,年轻人大多离家工作,甚至离开自己生长的农村,到城市、工厂寻找工作机会。在这种生活环境下,父母子女、夫妇之间的工作随着职业、地点而不同,毋须透过大家庭带来生产力,因此小家庭模式逐渐衍生。

另外,由于人与人之间的感情随着彼此生活环境不同而较易变得淡薄,导致夫妇的关系较难长久地发展,离婚个案增多,父母子女之间的关系亦变得较为疏离,兄弟姊妹的争吵亦趋于频繁。在这情况下,中国传统以家庭为本的观念渐为个人为本的观念所取代,人们更重视个人的发展与地位,倾向于将个人置于家庭之上,冲击传统家庭文化所建立的道德价值观与行事规范。

——据李永芳(《改革开放30年中国家庭文化的嬗变》等

(1)根据材料一,指出我国古代大家庭制度形成的社会根源和积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括我国家庭制度的变化及其原因,谈谈你对家庭建设的认识。