材料一 据《隋书》统计,隋文帝、炀帝两朝有谏议记载的共61次,其中涉及文帝朝有43件,炀帝朝有18件。就纳谏的结果来看,隋文帝纳谏36件,拒谏5件,结果不明的有2件,纳谏率为84%;隋炀帝纳谏7件,拒谏10件,结果不明的1件,纳谏率39%。在纳谏内容上,如治道、用人、边疆、移风易俗等方面,文帝几乎能做到全部采纳;反观隋炀帝,他所采纳的谏议中,约有一半关系国家大事,而另一些则为阿谀奉承之作;他所拒谏的,恰恰是征辽东、巡幸江都、平定农民起义等一些对国家造成严重影响的重大事件。

——晁中辰《中国谏议制度史》

材料二 自古以来,大臣进言,皆先具奏疏(本、简),唐人亦如此。所以,唐代谏官进谏,肯定必书于纸。而且从其他文献中可以得知,唐代谏官所用之纸是专用的,时称“谏纸”,且有“月给谏纸”的制度。正如官员月给俸禄一样,谏官也要“月给谏纸”。唐代谏官“上封事”,也基本上以一月为单元。如唐肃宗《令谏官言事制》云:“所设谏曹,欲闻讽议,允副从绳之望,须成削稿之书。其谏官令每月一上封事,指陈时政得失。若不举职事,当别有处分。”又代宗亦要求“谏官每月上封事,无所回避。”

——傅绍良《唐诗中的“谏纸”“谏书”“谏草”与唐代谏议规范》

(1)根据材料一分析隋代文、炀二帝在谏议政策上的主要差异。

(2)根据材料二,分析唐代“月给谏纸”制度的主要特点。

(3)结合以上材料,谈谈言谏诤议与王朝兴亡的内在联系。

2 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 在唐代,每次开科的录取人数十分之少,甚至对于录取人数都有严格的限制,大体上,每科进士及第者约为三十人左右,明经及第者约为一百人左右,但秉持宁缺毋滥的原则,缺而不录,甚至一科只有数人及第。同时唐代科举的弊端也不断显现,社会上请托之风盛行,高官权贵把持科举,压制了寒门士子的入仕之路……宋代贡举的录取人数不断增多,据学者统计,两宋三百年间,各种科举录取的人数115427人,平均每年361人。宋代科举除对罪犯、僧道、残疾人、不孝之人应举有限制外,允许读书人怀牒自进,自由应举。应举者的家世、财富不再具有决定作用,按照考试成绩决定考试结果,及第者按名次分配官职。故宋代有很多政治精英往往是出身寒微但又杰出才能的“寒峻之士”,发挥了科举制度选官取士的。

——摘编自甘霖《宋代科举制度的政治功能研究》

材料二 1905年9月2日,清廷奉上谕:“自丙午科为始,所有乡会试一律停止,各省岁科考试亦即停止。”在中国威赫赫、凛凛然地运行了1300多年的科举制度就此戛然而止,一道人类文明史上的制度奇观在内外交困中黯然拉上了历史的帷幕。

——摘自蒋平等《清末科举制度的废除对中国近现代教育的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出宋代科举制度与唐代相比所发生的变化,并分析这些变化所产生的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析科举制度被“黯然拉上了历史的帷幕”的原因以及启示。

| A.官学教育制度完备 |

| B.统治基础不断扩大 |

| C.儒学恢复正统地位 |

| D.贵族政治严重削弱 |

| A.科举制度结束了贵族体制 |

| B.科举制推动社会阶层流动 |

| C.南宋时科举制走向了成热 |

| D.察举制扩大官吏人才来源 |

| A.官员定额渐趋正常 | B.选官范围扩大 |

| C.科举制度逐渐完善 | D.官僚机构庞大 |

材料一 阳嘉元年(东汉顺帝年号,公元132年),尚书令左雄议改察举之制。……雄上言:“郡国孝廉,古之贡士,出则宰人,宣协风教。若其面墙(无真才实学),则无所施用。孔子曰‘四十不惑’,礼称‘强仕’。请自今孝廉年不满四十,不得察举。皆先诣公府,诸生试家法,儒有一家之学,故曰家法。文吏课笺奏,副之端门,练其虚实,以观异能,以美风俗。有不承科令者,正其罪法。若有茂才异行,自可不拘年齿。”帝从之,於是班下郡国。

——唐·杜佑《通典》

材料二 (隋朝)明确规定九品以上地方官一律由尚书省所属吏部任免,每年由吏部进行考核。……与此同时,选举权也集中到中央。……代之以科举制。科举制的特点是通过考试选拔人才,首先设立秀才、明经等科……一律按才学标准录取,……隋炀帝时增设进士科,放宽录取标准。

——樊树志《国史概要》

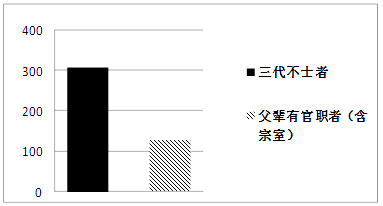

材料三 入仕群体中寒门子弟所占比例变化表

| 朝代 | 东晋 | 隋 | 唐 | 北宋 |

| 比例 | 4% | 17.2% | 24.5% | 46.1% |

——数据来源于何怀宏《选举社会》

材料四 ……二、所谓对其本国已往历史略有所知者,尤必附随一种对其本国已往历史之温情与敬意。三、所谓对其本国已往历史有一种温情与敬意者,至少不会对其本国已往历史抱一种偏激的虚无主义,亦至少不会感到现在我们是站在已往历史最高之顶点,而将我们当身种种罪恶与弱点,一切推却于古人。

——摘自钱穆《国史大纲》

(1)据材料一,概括左雄改革察举制的主要内容。

(2)据材料二概括隋朝选官制度的特点。

(3)据材料三分析科举制取代察举制的主要作用。

(4)根据材料四中钱穆的观点,你认为研究古代选官制度时须注意哪些原则?

当时西汉主要思想派别及其作品篇数表

| 派别 | 儒家(六艺) | 道家 | 阴阳家 | 法家 | 名家 | 墨家 | 纵横家 | 杂家 |

| 支派 | 103 | 37 | 21 | 10 | 7 | 6 | 12 | 20 |

| 篇数 | 3123 | 993 | 369 | 217 | 36 | 86 | 107 | 403 |

| A.儒学地位明显提高 |

| B.“百家争鸣”趋于结束 |

| C.活字印刷术广泛采用 |

| D.科举制度逐渐完善 |

| 朝代 | 科数 | 八旗举人人数 |

| 顺治朝 | 2 | 112 |

| 康熙朝 | 16 | 635 |

| 乾隆朝 | 27 | 1090 |

| A.满洲贵族垄断国家政权 |

| B.儒学影响得以扩展 |

| C.政府崇尚以文抑武政策 |

| D.选官注意地域平衡 |

| A.秦朝 |

| B.宋朝 |

| C.元朝 |

| D.清朝 |

| A.九品中正制 | B.察举制 | C.世袭制 | D.科举制度 |