1 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一

除西周礼制影响外,汉代朝野格外践行“长幼有序、事亲至孝、敬老崇文”的理念。汉朝规定:60岁以上者,免除赋税;70岁以上的老人“虽有罪,不加刑焉”。《唐律》规定“诸祖父母、父母在,而子孙别籍异财者,徒三年”。南北朝的“孤独园”到了宋代发展出多种官办养老机构。明洪武十三年下诏:“文武官年六十者听致仕(告老还乡),给以全俸诰敕。”六十岁退休遂成官场惯例。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

材料二

现代社会保障制度发源于德国。德国俾斯麦时期,分别于1883年、1884年、1889年颁布了疾病、工伤、老龄和伤残三项法案,建立了三项保险制度。这一立法颁布后,很快被其它国家纷纷效仿。西方各国的养老保险,既有政府强制实行的基本养老保险,也有企业实施的保险,以及个人自愿参加的商业保险。1935年,美国通过了《社会保险法》,养老保险覆盖了95%的工薪阶层。英国在二战后实施了全民保障、全面保障。英国居民个人一生中都要与社会保障制度发生或多或少的联系,国家强制所有在毕业离校年龄和退休年龄之间的公民参加养老保险。

——摘编自赵书博《西方国家养老保险制度研究及借鉴》

材料三

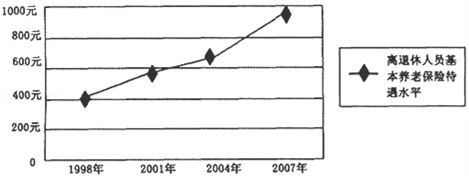

下图为1998~2007年中国城镇企业职工离退休人员基本养老保险待遇水平

(1)根据材料一,概括我国汉代至明朝养老政策的特点。

(2)比较材料一、二,概括西方养老制度的新发展,并结合所学知识分析西方养老制度出现的背景。

(3)根据上述材料并结合所学知识,说明养老制度的社会价值。

2 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 乡约是宋代地主阶级士大夫在社会变迁面前提出的挽救社会危机的基本建制,其途径就是通过士大夫自觉地义务地在乡村建立起开展思想教化的组织或机构,向全体民众宣传传统政治统治的合理性。陕西蓝田的吕大临、吕大防兄弟于神宗熙宁九年(1076)首先创立了吕氏乡约。该乡约规定:“在地方上推举年高德劭者一人为都约正,另外推举两位有学行者为约副。每月另选一人为直月。”年高有德、堪身体力行之人是可能被推举为乡约正副的基本条件,即声望和学识是乡约凝聚力之形成的基本要求,其主要任务是扬善惩恶,对乡里社会实行教化,在乡里社会提倡互敬互爱、患难与共的淳朴社会风气。这本是过去历朝乡里制度所一贯坚持的宗旨,汉代至唐代的三老教化属于官方控制,但到了宋代,这一任务却日渐转由吕氏乡约这样的民间组织加以执行。

——摘编自王日根《论明清乡约属性与职能的变迁》

材料二 民国初期,山西乡村政权组织的建置十分混乱,经济发展能力也日渐枯竭,因此阎锡山执政之初,在山西乡村进行新“村制”探索。他认为,“大凡世界各国,其行政网愈密者,其政治愈良好、愈进步”。“意欲由行政网不漏一村入手,一村不能漏然后再做到不漏一家一人,网能密到此处,方有政治可言”。第一个阶段自1917年9月至1922年3月是“官治提倡村制之时代”,山西省公署颁布了一系列关于编村的章程、条例等规章制度,并成立专门的机构自上而下推行新“村制”;第二阶段是1922年3月至1928年的“村民自办村政之时代”,山西省公署设立了专门的考核机构——村政处,以行政力量促进新“村制”在各地的具体落实。由省起至乡村的邻,共建立起九级行政管理组织,即省署一村政处一禁烟股、考核股、总务股一区一县一段一编村一闾一邻一居民(另加村范委员),阎锡山终于取得了将国家行政管理网络直接延伸到乡村社会的初步成功。

——摘编自马义平《近代山西社会秩序再构与权威重塑——以民国初期山西新“村制”为例》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析宋代乡约管理制度的特点及其形成原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代山西新“村制”与宋代乡约管理制度的不同和影响。

材料一 先秦时期,儒家就对家庭伦理进行了诸多阐述。《礼记·大传》中有“是故人道亲亲也,亲亲故尊祖,尊祖故敬宗,敬宗故收族,收族故宗庙严,宗庙严故重社稷,重社稷敬爱百姓……亲亲也,尊尊也,长长也,男女有别,此其不可得与民变革者也。”《论语·学而》中记载,有子曰:“其为人也孝悌,而好犯上者,鲜矣;不好犯上,而好作乱者,未之有也。君子务本,夯立而道生。孝悌也者,其为仁之本与!”

材料二 康有为从卢梭的“天赋人权”论出发,对“夫为妻纲”的说教进行了尖锐的批判,极力倡导男女平等。新文化运动的主将鲁迅在《狂人日记》中把传统礼教中的“仁义道德”怒斥为“吃人的礼教”。被胡适称为“只手打孔家店的老英雄”的吴虞则以《吃人与礼教》为题怒斥封建礼教,他在文章中写道:“孔二先生的礼教讲到极点,就非杀人吃人不成功,这真是残酷极了!……我们应该明白了:吃人的就是讲礼教的,讲礼教的就是吃人的呀!”在《说孝》中,吴虞甚至认为“孝的弊端是很多很大的了”。

——摘编自吕红平《先秦儒家家庭伦理及其当代价值》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出先秦儒家家庭伦理观形成的原因,并概括其主要特征。

(2)根据材料二并结合所学知识,评述近代知识分子对传统家庭伦理道德的看法。综合上述内容,你认为应如何借鉴儒家家庭伦理道德服务当今社会?

4 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 清代地方州县是上层政权机构或正规官僚行政机构的最低一级,州县官因之称为“亲民之官”。县以下为基层社会,清代基层社会主要的构成要素有三大系列社会组织;一是官方出面组织、作为上层统治伸向基层统治触角的里社保甲坊厢系列;二是聚族而居、自然形成的家族宗族乡族系列;三是同样自然形成、互动共生的经济型乡族组织及行业组织系列。这三大系列社会组织或平行,或重叠,或交错,其所处位置及相互关联的方式,反映了清朝基层社会组织结构及发展态势。

——摘编自张研等著《清史十五讲》

材料二 十七世纪英国的基层社会管理尚未形成完善的管理机制,他们主要通过民众选举推选出合适的民警人员,与当地的教会管理相互交织。地方政府与居民的关系并非完全的“按章办事”,而是时刻地变换着的。换言之,在教区的社会管理中,他们的裁决大多是依照约定俗成的习惯来进行的,教区民警和地方官吏都受到传统文化习俗和行为规范的约束。在这个地方共同体中,最有效的约束并非是来自帝国的条文章程,而是“睦邻关系”的传统,法律相比而言屈服于这种观念,而不是凌驾之上。这种管理机制能够充分地体现人性,而不是冰冷的事实。这种闪烁着自由的管理机制,虽然在处理问题方面没有严格的刻度作为标准,但是他在英国十七世纪的基层管理上面起到了相当大的作用,直到后来英国建立起规范化的近代的官僚体制,才逐渐取代这种“乡绅自治”的管理体制。

——摘编自许洁明《十七世纪的英国社会》

(1)根据材料并结合所学知识,概括清代基层社会组织的主要特点及其积极作用。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较十七世纪英国与清代基层社会管理的不同之处并分析其原因。

5 . 材料一 在中国古代历史上,国家始终是以变体的家长制形态出现的,也就是“家天下”的变体。当时由于小农经济无法提供足够的经济支持,国家的权力机构往往并不深入到乡村社会,而是止于县政;在乡村社会通过“家国同构”的社会组织,利用乡村自治组织力量将农民束缚在土地上。农民对“家”的认同自然而然地延伸为对“国家”的认同。因此,治国和治家的规则是通用的,“三纲五常”既界定了个人与家庭的关系,又规范了个人与国家的关系。而专制皇权也正是看到了这一点,因而往往借助乡村社会内生的伦理教化来实现在乡村的统治,而不仅仅是借助“横暴的权力”。

——摘编自任剑萍《对中国古代“家国同构”之探析》

材料二 鸦片战争后介绍外国历史地理著作的问世,打开了国人嘹望世界的窗口,初步产生了真实而朦胧的世界观念,同时摒弃了“天朝大国”的守旧意识。从19世纪70年代起,尤其是甲午战后,西方近代国家观念多渠道传播输导到中国,都是以西方近代国家理念为坐标,宣扬了西方近代国家的议会制度、三权分立学说和主权在民思想,无形中构成对君权至上的天朝意识的挑战。在维新人士中,严复比较系统地把西方近代政治学说译介给国人,用进化观念观察社会和国家问题。梁启超热情传播卢梭的天赋人权论、孟德斯坞的三权分立说等理论。孙中山也主张,革命成功后建立的民国,“效法美国选举总统,废除专制,实行共和”。

——摘编自李华兴《中国近代国家观念转型的思考》

(1)根据材料并结合所学知识,概括古代中国政治统治的基本特点,并分析形成上述特点的主要原因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出推动近代中国国家观形成的历史因素。

6 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一中国自古以来是大家庭制度,这个大家庭源于农业社会。定居,种田,那人愈多愈好,人多好做事。所以就鼓励多子多孙,多少代都不分家。这是中国的长处,中国社会的优点,自古以来就过社会团体生活,团体生活要照顾别人,因此中国人心量也就大。

大家庭好处在哪里?教育,父母不用操心,那是整个家族的事情。养老不用操心,老了怎么办?落叶归根,是回家养老,享天伦之乐。

你在外面做事情,无论遇到什么困难,家庭支持你,家庭是最可靠的支持者。你在外面所赚的,都贡献给家庭,让家庭这个力量愈来愈大,你在外面办事愈来愈好。

——摘编自《古代中国的大家庭制度》

材料二20世纪初,家庭制度在中国受到空前激烈的批判,通过把工作转移到家庭之外,工厂也从不同的方向吸引父亲、母亲、孩子远离家庭,从而改变传统的家庭生活模式。人们的工作不再局限于以家庭为本位,而是转变为在不同的工业、商业机构之中。因此,年轻人大多离家工作,甚至离开自己生长的农村,到城市、工厂寻找工作机会。在这种生活环境下,父母子女、夫妇之间的工作随着职业、地点而不同,毋须透过大家庭带来生产力,因此小家庭模式逐渐衍生。

另外,由于人与人之间的感情随着彼此生活环境不同而较易变得淡薄,导致夫妇的关系较难长久地发展,离婚个案增多,父母子女之间的关系亦变得较为疏离,兄弟姊妹的争吵亦趋于频繁。在这情况下,中国传统以家庭为本的观念渐为个人为本的观念所取代,人们更重视个人的发展与地位,倾向于将个人置于家庭之上,冲击传统家庭文化所建立的道德价值观与行事规范。

——据李永芳(《改革开放30年中国家庭文化的嬗变》等

(1)根据材料一,指出我国古代大家庭制度形成的社会根源和积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括我国家庭制度的变化及其原因,谈谈你对家庭建设的认识。