名校

1 . 第二次鸦片战争后,中国各地民众与外国传教士间的冲突层出不穷。但在义和团运动之后,教案数量迅速呈递减趋势,到辛亥革命前后已渐趋于无。这一变化能够反映出

| A.西方各国加强对华控制 | B.国人对西方的认识不断深入 |

| C.中外民族矛盾日趋缓和 | D.救亡的路径由自强转向革命 |

您最近一年使用:0次

2017-05-04更新

|

154次组卷

|

7卷引用:河北省武邑中学2017届高三下学期第三次模拟考试文综历史试题

名校

2 . 鸦片战争之前,清朝的中枢决策皆出于军机处,两次鸦片战争期间的二十年里,中外因战事须繁而多交涉,使得外交决策成为清政府的头等事务,在延续了决策方式和决策信息来源的基础上,钦差大臣开始协理“华夷”事务,地方督抚开始参与外交决策。这反映出

| A.中央集权决策呈现了下移的趋势 | B.中国外交决策逐渐走向近代化 |

| C.侵华战争推动了中国社会的转型 | D.汉族官僚地主掌握了国家政权 |

您最近一年使用:0次

2021-12-19更新

|

367次组卷

|

4卷引用:福建省厦门双十中学2021-2022学年高一上学期第二次月考历史试题

福建省厦门双十中学2021-2022学年高一上学期第二次月考历史试题 (已下线)【寒假分层作业】高一历史(统编版纲要上)-第05练晚清时期的内忧外患与救亡图存陕西省西安市陕西师大附中、渭北中学等校2023届高三上学期开学联考历史试题陕西省陕西师范大学附属中学2023-2024学年高一上学期第二次月考历史试题

名校

3 . 1877年,郭嵩焘到达英国伦敦,成为中国第一个驻外公使,接着刘锡鸿被任命为驻德公使,不久清政府相继在其他各国首都设立了使馆。中国驻外使馆设立后,又相继在一些国家的商埠(如旧金山、横滨、大阪等地)设立领事馆。这反映了

| A.中国外交的近代化趋势 |

| B.中国外交完全与世界接轨 |

| C.列强在外交上欺凌中国 |

| D.清政府具备近代国家观念 |

您最近一年使用:0次

2019-07-06更新

|

95次组卷

|

3卷引用:湖南省怀化市中小学课程改革教育质量监测2019年上期期末高二历史试题

名校

4 . 鸦片战争后,清廷设置了专门的机构办理对外交涉,即管理五口通商事务的“五口通商大臣”,但实际上是办理外交事务。第二次鸦片战争以后,总税务司、总理各国事务衙门等又陆续成立。这反映出

| A.清帝国的国际地位大大加强 |

| B.清廷开始放弃了闭关锁国的政策 |

| C.清廷官僚体系的现代化趋势 |

| D.清政府主动为融入世界做出努力 |

您最近一年使用:0次

名校

5 . 《南京条约》签订后,清政府设立“五口通商大臣”专门办理对外交涉事宜,由两广总督兼任。1861年,为适应和西方国家交往的需要,清政府设立总理衙门。上述变化反映了( )

| A.外交体制逐渐近代化 | B.清政府沦为列强的工具 |

| C.中枢权力机构的异化 | D.清廷政治制度全盘西化 |

您最近一年使用:0次

2023-02-23更新

|

123次组卷

|

2卷引用:福建省福州市2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题

6 . 19世纪50年代中叶以前,香港在国内贸易中发挥的作用非常有限。19世纪60年代初,香港变成了北部和南部产品的交易中心,转运贸易发展起来,部分土货经香港出口复进口。这种变化( )

| A.是列强侵略深入中国内地的结果 | B.规范了中国的进出口贸易发展 |

| C.减轻清政府繁重捐税的消极影响 | D.引发了中外之间的矛盾和冲突 |

您最近一年使用:0次

7 . 《南京条约》签订后,清朝以朝贡使节的惯例屡次拒绝西方列强的“修约”请求,希望西方使节仍以客人身份穿中国朝服每三年或每五年觐见一次,由驿路进京,并保证全程有中国官吏护送。第二次鸦片战争后,“公使驻京”获得法律效力。这一变化反映出( )

| A.清朝统治者竭力抗拒外侮 | B.清朝半殖民地程度的加深 |

| C.中国运用国际法维护主权 | D.西方的侵略出于经济动机 |

您最近一年使用:0次

名校

8 . 1858年,英法等西方国家通过《天津条约》获取了在内地游历、经商等侵略权益,但1863年之前,西方人在华游历的首选之地为东三省、天津和北京,而1865年之后,长江中下游和东南地区逐渐成为西方人游历的热点地区。对这一变化,解释合理的是( )

| A.“东南互保”符合列强利益 | B.太平天国运动具有反侵略性 |

| C.传统的宗藩关系逐渐解体 | D.西方侵略势力伸向东南沿海 |

您最近一年使用:0次

2022-09-09更新

|

849次组卷

|

13卷引用:河北省省级联测2023届高三上学期第一次月考历史试题

河北省省级联测2023届高三上学期第一次月考历史试题重庆市缙云教育联盟2023届高三9月月考历史试题福建省莆田第二十五中学2023届高三上学期月考(一)历史试题单元测试冲关卷05-【轻松教,快乐学】2022-2023学年纲要上讲知识培素养同步精品吉林省通化梅河口市第五中学2023届高三10月月考历史试题新疆石河子第一中学2023届高三10月月考历史试题陕西省咸阳市高新一中2023届高三上学期第四次月考历史试题天津市第十四中学2023届高三上学期期末考试历史试题2023年四省联考 变式试题专练黑龙江省牡丹江市第三高级中学2024届高三上学期开学考试历史试题广东省揭阳市普宁二中实验学校2022-2023学年高二上学期第一次月考历史试题河北省衡水市河北武邑中学2024届高三上学期二调考历史试题江苏省南京市六校2024届高三上学期期中历史试题

名校

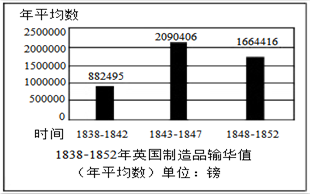

9 . 下图数据来源于严中平《中国近代经济史》,其中1843~1852年英国制造品输华值的这一变化( )

| A.阻止了自然经济的解体 | B.导致西方商品倾销重心转移 |

| C.促使传统手工业的恢复 | D.成为列强进一步侵华的借口 |

您最近一年使用:0次

2022-11-12更新

|

338次组卷

|

5卷引用:河南省环际大联考圆梦计划2023届高三上学期期中考试历史试题

10 . 近代中国入境旅游大体分为三个阶段:鸦片战争之后,外国人在华旅游只限于通商口岸;《天津条约》打开了外国人到中国内地游历、经商、传教的大门;《辛丑条约》签订以后,入境旅游基本放开。到20世纪20年代,各种形式的入境旅游都有长足增长。这一变化反映了

| A.中国开始了外交近代化 | B.中外交流范围逐步扩大 |

| C.中国通商口岸逐步增多 | D.列强对华侵略逐步加深 |

您最近一年使用:0次