名校

1 . 同盟会成员创办的《民呼日报》刊发旅沪蜀人檄文:“失川汉铁路,即亡国之本,而卖川汉铁路,即无异卖全国。政府已矣,吾四百兆(四亿)之可怜虫,将奈何!”该文所反映的历史事件( )

| A.反映出列强势力开始深入内地 | B.推动资产阶级革命政党的建立 |

| C.促进“实业救国”思潮的兴起 | D.为武昌起义的发生提供了条件 |

您最近一年使用:0次

2023-05-08更新

|

826次组卷

|

12卷引用:江苏省连云港市灌南县第二中学2022-2023学年高二下学期第二次月考历史试题

江苏省连云港市灌南县第二中学2022-2023学年高二下学期第二次月考历史试题江苏省江阴市某校2023-2024学年高二上12月学情调研(必修)历史试题江苏省宜兴中学、泰兴中学、泰州中学2023-2024学年高一12月联合质量检测历史试题陕西省西安市西咸新区泾河新城第一中学2022-2023学年高二5月月考历史试题宁夏吴忠市吴忠中学2024届高三上学期第一次月考历史试题宁夏石嘴山市第三中学2024届高三10月月考历史试题北京市海淀区2023届高三二模历史试题(已下线)专题02客观题汇编中国近代史—旧民主主义革命-学易金卷:2023年高考历史二模试题分项汇编(北京专用)(已下线)第16讲戊戌维新变法与辛亥革命(练习)-2024年高考历史一轮复习讲练测(新教材新高考)第18课·辛亥革命之武昌起义与中华民国的建立·随堂练习B卷江苏省盐城市阜宁县2023-2024学年高一上学期期末历史试题(已下线)黄金卷06-【赢在高考·黄金8卷】备战2024年高考历史模拟卷(江苏专用)

名校

2 . 武昌起义后,宣布独立的省份大都挂上了自己的旗帜,虽五花八门且颜色、图案各异,但象征五族共和的“五色旗”,最终取代武汉军政府象征18省汉族铁血团结的“十八星旗”成为中华民国国旗。这反映出,当时( )

| A.国人民族意识增强 | B.三民主义基本实现 |

| C.清朝统治危机显现 | D.共和观念深入人心 |

您最近一年使用:0次

2023-02-24更新

|

230次组卷

|

6卷引用:江苏省启东市东南中学2023-2024学年高一上学期第二次质量检测历史试题

名校

3 . 下图是英、法两国画报对辛亥革命的报道。英、法画报的标题分别是:“革命军的敌人,五岁的清朝皇帝”、“袁世凯宣誓拥护共和,以剪辫宣告旧时代的终结。”这反映了二者的共同态度是( )

| A.对革命的基本肯定 | B.对革命前景的不乐观 |

| C.对清朝皇帝的同情 | D.对其在华利益的担忧 |

您最近一年使用:0次

2023-02-23更新

|

353次组卷

|

5卷引用:江苏省泰州市靖江高级中学2022-2023学年高一3月月考历史试题

名校

4 . 阅读材料,回答问题。

根据材料一并结合所学知识,对材料二中“(武汉)精神上,物质上,皆比较彼时他省为优。以是之故,能成大功”的观点进行论证。

材料一

材料二 辛亥革命曷为成功于武昌乎?论者⋯⋯精神上、物质上皆比较彼时他省为优。以是之故,能成大功。虽为公所不及料,而事机凑巧、种豆得瓜。

——摘编自张春霆《张文襄公治鄂记》

根据材料一并结合所学知识,对材料二中“(武汉)精神上,物质上,皆比较彼时他省为优。以是之故,能成大功”的观点进行论证。

您最近一年使用:0次

2023-02-22更新

|

525次组卷

|

4卷引用:江苏省南通市海安高级中学2023届高三3月月考历史试题

名校

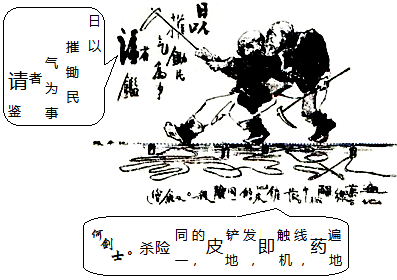

5 . 下图所示内容是何剑士 20世纪初的作品《遍地药线》。漫画中间地平线上拿着锄头的是清朝统治者。漫画下方文字是 “遍地药线,触机即发,铲地皮的,同一险杀”,左上方文字是“日以摧锄民气为事者请鉴”。图中现象体现了( )

| A.辛亥革命的起因 | B.清朝统治的腐朽 |

| C.中国百姓的苦难 | D.革命形势的高涨 |

您最近一年使用:0次

2022-02-13更新

|

183次组卷

|

6卷引用:江苏省无锡市江阴市华士高级中学2023-2024学年高二10月月考历史试题(必修)

名校

6 . 下图是《民军起义国庆碑》,将“民军起义”与“国庆”组合在一起纪念中国近代某次武装起义。这次起义是

| A.金田起义 | B.武昌起义 | C.南昌起义 | D.秋收起义 |

您最近一年使用:0次

2021-12-14更新

|

136次组卷

|

3卷引用:江苏省常熟中学2023-2024学年高一12月学业水平调研历史试题

名校

7 . "10月12日,革湖广总督瑞激职,仍令待罪图功,命陆军大臣荫昌速督陆军两镇赴鄂。另饬令萨镇冰统海军,程允和统长江水师,既日赴援。"这一系列命令应对的是

| A.太平军欲进攻湖北 | B.英法联军逼近京师 |

| C.北洋水师全军覆没 | D.革命军已光复武昌 |

您最近一年使用:0次

2021-11-10更新

|

231次组卷

|

6卷引用:江苏省苏南八校2023-2024学年高一12月联考历史试题

名校

8 . 武昌起义爆发后,立宪派张謇力促朝廷大员派政府军援助湖北前线。但随着局势的发展,他转而致电袁世凯,说:“环顾世界,默察人心,舍共和无可为和平之结果,趋势然也。”这反映了当时

| A.民族资产阶级的两面性 | B.革命形势发展十分迅速 |

| C.民主共和观念深入人心 | D.立宪派放弃了政治理想 |

您最近一年使用:0次

2020-05-30更新

|

779次组卷

|

19卷引用:江苏省徐州沛县四校联考2023-2024学年高一12月月考历史试题

江苏省徐州沛县四校联考2023-2024学年高一12月月考历史试题江西省南昌市第二中学2019-2020学年高二下学期第二次月考历史试题吉林省长春市榆树市第一高级中学2021届高三1月月考(期末备考卷A)历史试题河南省三门峡市灵宝市第一高级中学2022届高三10月月考历史试题2020届河南省洛阳市高三第三次统一考试文综历史试题黑龙江省大庆实验中学2020届高三综合训练(五)文综历史试题2020年秋季高三历史开学摸底考试(全国卷地区)04《单元测试定心卷》-高一中外历史纲要上-第六单元辛亥革命与中华民国的建立(能力提升)吉林省松原市前郭县第五中学2021届高三上学期期末考试历史试题云南省大理州祥云县2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题安徽省滁州市2020-2021学年高一下学期期中联考历史试题(B卷)安徽省滁州市2020-2021学年高一下学期期中联考历史试题(A卷)(已下线)2022年高考历史一轮复习小题多维练(新高考版)-课时11辛亥革命(已下线)2022年高三毕业班历史常考点归纳与变式演练-专题04近代中国反侵略、求民主的潮流2022届高三历史一轮复习试题(中国史部分)-课时练13太平天国运动与辛亥革命(已下线)第10讲辛亥革命与中华民国的建立-【暑假自学课】2022年新高一历史暑假精品课(统编版中外历史纲要上)黑龙江省西北部八校2021-2022学年高一下学期期中联考历史试题(已下线)考点15中华民国的建立和北洋军阀的统治C卷-纲要上-新高考历史高频考点专项练习甘肃省张掖市、陇南市2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题

名校

9 . 湖北新军起义几乎没有遇到抵抗,至中午时分,他们便完全控制了局势。由于没有真正的革命领袖在场,他们就推举并不情愿就任的清军协统担任军政府大都督。这场起义

| A.加速了清王朝的灭亡 | B.标志中华民国的建立 |

| C.打响了武装反抗国民党的第一枪 | D.点燃“工农武装割据”的星星之火 |

您最近一年使用:0次

2020-02-04更新

|

258次组卷

|

14卷引用:江苏省徐州市沛县汉兴高级中学2022-2023学年高二下学期第一次月考历史试题

江苏省徐州市沛县汉兴高级中学2022-2023学年高二下学期第一次月考历史试题江苏省淮安市涟水县第一中学2023-2024学年高二上学期第一次月考历史(必修)试题江苏省宿迁市泗阳桃州中学2020-2021学年高二上学期第一次调研考试历史试题江苏省连云港市智贤中学2020-2021学年高一12月月考历史试题江苏省苏州市吴中区木渎高级中学2020-2021学年高二1月月考历史试题(合格考)江苏省2020年高三高中学业水平合格性考历史试题四川省成都市新津中学2020-2021学年高一12月月考历史试题辽宁省辽西地区2020-2021学年高二下学期第二次月考历史试题辽宁省锦州市辽西育明高级中学2020-2021学年高二下学期第二次月考历史试题云南省曲靖市会泽县茚旺高级中学2020-2021学年高二6月月考历史试题福建省泉州市南安市柳城中学2021-2022学年高二上学期第一次月考历史(A)试题山西省朔州市怀仁市第一中学校云东校区2021-2022学年高一上学期第三次月考文综历史试题2022年浙江省学考历史总复习模拟卷(五)黑龙江省佳木斯市汤原高中2021-2022学年高一上学期期末历史试题

名校

10 . 1911年10月31日,日本《东京朝日新闻》刊登了题为《满人留学生的愤慨》的报道,称“革命捷报频传,东京50余名满族留学生与汉族学生陷入敌对状态”。这里的“革命”指

| A.金田起义 |

| B.武昌起义 |

| C.南昌起义 |

| D.秋收起义 |

您最近一年使用:0次

2019-04-15更新

|

485次组卷

|

15卷引用:江苏省淮安市涟水县第一中学2023-2024学年高二上学期第二次月考历史试题

江苏省淮安市涟水县第一中学2023-2024学年高二上学期第二次月考历史试题江苏省宿迁市沭阳县修远中学、泗洪县洪翔中学2020-2021学年高一上学期第一次联考历史(必修)试题江苏省淮安市涟水县第一中学2020-2021学年高二10月阶段性测试历史试题(必修)江苏省宿迁市修远中学、洪翔中学2020-2021学年高二上学期第一次联考历史试题(必修)江苏省苏州市南京航空航天大学苏州附属中学2023-2024学年高二上学期学业水平合格性模拟预测历史试题江苏省2019年普通高中学业水平测试(必修科目)历史试题福建省三明市三地三校2019-2020学年高一上学期联考协作历史试题江苏省常州市金坛区第一中学2019-2020学年高二上期第一次合格性考试模拟历史试题江苏省淮安市淮阴中学2019-2020学年高一上学期期末考试历史试题江苏省南京市金陵中学2021-2022学年高二上学期合格性测历史试题广东省普通高中2023年高二学业水平合格考模拟(二)历史试题江苏省普通高中2022-2023年高二学业水平合格考模拟(五)历史试题广东省普通高中2022-2023年高二下学期学业水平合格性考试模拟仿真(四)历史试题(已下线)人教版高一历史寒假作业:作业2近代中国反侵略、求民主的潮流青海省西宁市海湖中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题