材料一 1954年9月,第一届全国人民代表大会第一次会议在北京召开,通过了《中华人民共和国宪法》。与《共同纲领》相比较,五四宪法实现了由新民主主义的国家制度向社会主义类型的国家制度的新的飞跃。1949年10月至1954年9月,我国中央一级制定的法律法规只有48件,而1954年9月下半月至1957年则达430多件。

——摘编自《对新中国成立初期法制建设研究述评》等

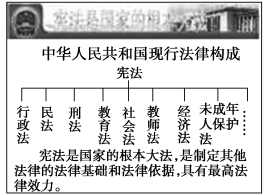

材料二 改革开放30年来,在建设中国特色社会主义的伟大实践中,中国的法治建设取得了巨大成就。1999年,将“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家”载入宪法。2004年,将“国家尊重和保障人权”载入宪法。包括公民的生存权、发展权及宪法和法律规定的公民基本政治、经济、社会、文化权利和宗教信仰自由,在立法、执法、司法等各个环节得到了更加充分的保障。在现行宪法基础上,制定并完善了一大批法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例,法律体系日趋完备,国家经济、政治、文化和社会生活的各个方面基本实现了有法可依。中国共产党领导人民制定宪法和法律,同时以宪法为根本的活动准则,在宪法和法律的范围内活动,坚持宪法和法律至上,带头维护宪法和法律的权威,最广泛地动员和组织人民依法管理国家事务和社会事务、管理经济和文化事业。

——摘自2008年《中国的法治建设》白皮书

(1)根据材料一并结合所学知识,说明20世纪50年代中期新中国法制建设的特点。

(2)根据材料二,概括20世纪70年代末以来中国法制建设的新发展。

| A.依法治国已经实现 |

| B.法律体系已基本健全 |

| C.人民民主得到保障 |

| D.法律内容存在不平衡 |

| A.彻底否定了“文化大革命” |

| B.表明宪政建设在曲折中前进 |

| C.实现了政治路线的拨乱反正 |

| D.正式确立了依法治国的方略 |

| A.为依法治国奠定了基础 |

| B.立法工作得到加强 |

| C.推动了普法教育活动 |

| D.提高了公民的法律意识 |

| 1912年 | 中华民国南京临时政府颁布《临时约法》 |

| 1931年 | 中华苏维埃第一次全国代表大会《中华苏维埃共和国宪法大纲》 |

| 1949年 | 中国人民政治协商会议《共同纲领》 |

| 1954年 | 第一届全国人民代表大会《中华人民共和国宪法》 |

| 1982年 | 全国人大五届五次会议《中华人民共和国宪法》 |

| A.说明阶级基础和社会环境是实现民主政治的前提 |

| B.阶级斗争决定了中国民主政治建设成果能否实现 |

| C.都是民主与专制长期斗争的结果 |

| D.都借鉴地吸收了欧美民主的精华 |

| A.确立依法治国为国家体制改革重点 | B.提出了社会主义的宪法原则 |

| C.凸显了国家尊重和保障人权的理念 | D.昭示着国家权力来源于人民 |

| A.使国家管理实现了有法可依 |

| B.表明以法治国成为国家意识 |

| C.有利于社会主义制度的确立 |

| D.保障了新民主主义革命完成 |

材料一 论中国古今社会之变,最要在宋代。宋以前,大体可称为古代中国。宋以后,乃为后代社会。秦前,乃封建贵族社会。东汉以下,士族门第兴起。魏晋南北朝迄于隋唐,皆属门第社会,是古代变相的贵族社会。宋以下,始是纯粹的、平等的平民社会。就宋代而言,政治经济,社会人生,较之前代,莫不有变。学术思想亦如艺术,亦均随时代而变。

——钱穆《理学与艺术》

材料二 学者认为中国近代社会转型的进程从19世纪五六十年代到20世纪二三十年代。主要经历了被动开放、经济起步、政体变革、思想解放四个时期。这是一种社会质变,即社会生活各个领域、各个层面发生了整体性的变革。

——陈国庆《中国近代社会转型研究》绪论

材料三 (改革开放以来)中国社会转型的独特性既是中国所以取得成就,向“法治国家、市场经济与公民社会”三元并存互补的现代社会模式演进的原因,也是何以在社会转型中出现制度转换代价,蕴藏社会矛盾的原因。“旧辙已破,新轨未立”,这种转型社会的特点突显出社会转型的风险与社会协调发展的重要。

——刘燕、万欣荣《中国社会转型的表现、特点与缺陷》概述

(1)结合材料一及所学知识,指出作者提出“古今社会之变,最要在宋代”的理由。

(2)依据材料二并结合19世纪五六十年代到20世纪二三十年代的史实,说明中国近代社会转型的表现。

(3)根据材料三,“三元并存与互补”指的是“法治国家、市场经济与公民社会”,从这三个角度展开,指出现代中国社会转型的表现。

| A.全国各地开始实行普选人大代表制度 |

| B.中共提出“长期共存,相互监督”方针 |

| C.人民政协完成参政议政的职能转换 |

| D.全国人民代表大会加紧全面立法工作 |

| A.标志着中国开始进入改革开放新时期 |

| B.是中国第一部社会主义类型宪法 |

| C.标志着中国民主政治制度初步建立 |

| D.使中国民主政治建设逐步法治化 |