| A.1978年宪法迭经修改已臻完善 |

| B.宪法至高地位得到真正确立 |

| C.社会主义法制建设亟待加强 |

| D.宪法为核心的法律体系已建立 |

①提出了“有法可依,有法必依,执法必严,违法必究”的法制建设方针

②形成了以宪法为核心的社会主义法律体系

③制定了我国第一部社会主义类型的宪法

④颁布了《中华人民共和国村民委员会组织法》

| A.①②③ | B.①②④ | C.①③④ | D.②③④ |

| A.中国高度重视保障人权 | B.公民法治意识日益增强 |

| C.法律要为社会发展服务 | D.法律的经济职能得以强化 |

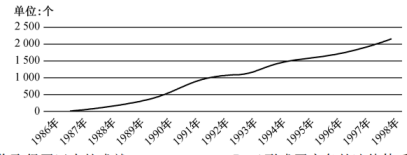

| A.立法工作取得了巨大的成就 | B.已形成了完备的法律体系 |

| C.注重基层民主的制度化建设 | D.民主法制化进程不断加快 |

材料一 中华人民共和国成立初期,中国共产党领导创立人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度。到1978年,我国主要产品产量是:粮食6095.3亿斤,棉花4334担,布330.9亿尺,钢3178万吨,原煤6.18亿吨,原油10405吨,铁路5.17万公里,各类轻重工业产品的生产能力和交通运输能力都有显增长。1978年,我国基本普及小学教育,在改革开放前,中国按人均收入在世界最贫穷国家之列,而我国的教育发展接近中等发达国家的水平。

——摘编自李文《新中国改革开放前打下的坚实基础》

材料二 改革开放以来,我国的民事立法最具标志性意义的是以下四部法律:一是1986年《民法通则》,确立了民事行为和民事权利保护的基本规则;二是1999年《合同法》,实现了我国合同立法的统一化、体系化与科学化,构建了市场交易的基本规则;三是2007年《物权法》,构建了我国产权制度的基本框架,有力地维护了我国社会主义基本经济制度,为市场的正运行奠定了法律基础;四是2009年《侵权责任法》,构建了一个具有中国特色、科学合理的侵权法体系和规则。最高立法机关还先后颁布了《海商法》《公司法》《保险法》等民商事法律。不论是合同法、物权法、侵权责任法以及人格权法等基本民事制度,还是民法方法论,相关基础理论研究都进步迅速,民法著述更是汗牛充栋,蔚为壮观。在短短的四十年内,我国民事立法走过了西方数百年的法治发展道路,构建了较为完善的社会主义市场经济法律体系。

——摘编自王利明《中国民法学七十年:回顾与展望》

(1)根据材料一概括新中国在改革开放前打下的坚实基础。

(2)根据材料二,概括改革开放以来我国民法学发展的特征,并结合所学知识分析其意义。

| 1954年宪法目录 | 1982年宪法目录 |

| 序言 | 序言 |

| 第一章 总纲 | 第一章 总纲 |

| 第二章 国家机构 | 第二章 公民的基本权利和义务 |

| 第三章 公民的基本权利和义务 | 第三章 国家机构 |

| 第四章 国旗、国徽、首都 | 第四章 国旗、国徽、首都 |

| A.适应了市场经济发展的需要 | B.体现国家一切权力属于人民的思想 |

| C.确立了依法治国的法治原则 | D.凸显了国家尊重和保障人权的理念 |

材料一 随着工业化建设和社会主义改造的全面展开,加强国家政治建设、法律上层建筑领域的建设,更好地为建立社会主义经济基础服务,成为迫切需要。人民代表大会制度作为新中国的根本政治制度,是《共同纲领》明确规定了的…在一切工作就绪后……第一届全国人民代表大会第一次会议在北京隆重举行,这次会议的一个重大贡献就是通过了《中华人民共和国宪法》。宪法第四条 规定:“中华人民共和国依靠国家机关和社会力量,通过社会主义工业化和社会主义改造,保证逐步消灭剥削制度,建立社会主义社会。”

——摘编自杨凤城主编《中国共产党历史》

材料二1977年10月,中央决定修改1975年宪法,许崇德大胆建言恢复国家主席职位,但很快到了批判,“毛主席说过不设国家主席,所以不能设”。虽然许崇德据理力争,但1978年宪法并没有恢复国家主席设置。1980年9月,第五届全国人民代表大会第三次会议做出修改宪法的决定,成立了宪法修改委员会,许崇德被派至宪法修改委员会秘书处工作,主要负责“国家机构”部分的起草。许崇德回忆:“最后,彭真说,七五宪法、七八宪法很不完善,宪法修改要以五四宪法作为基础。这就彻底否定了文化大革命’和“两个凡是'对宪法起草的影响。

——摘编自《许崇德:见证中国宪法60年变迁>

(1)根据材料一,概括1954年宪法制定的有利条件,并结合所学知识,指出这部宪法的性质及体现的原则。

(2)根据材料二,指出20世纪70年代末期修宪争论的焦点,并结合所学知识,列举新时期中国在法治建设上的重要探索。

| A.国家治理体系趋于完备 | B.法制建设适应经济发展 |

| C.依法治国理念深入人心 | D.中国特色法律体系形成 |

| A.全国人大一届一次会议 | B.中共十一届三中全会 |

| C.全国人大五届五次会议 | D.全国人大九届二次会议 |

| A.说明人民代表大会制度比较完善 | B.说明民主化进程得到进一步加快 |

| C.反映出城镇化发展对政治的影响 | D.折射出我国农村与城市的平等发展 |