1 . 中日两国一衣带水。在历史上既有友好往来,也有冲突与战争,我们应以史为鉴。阅读下列材料,结合所学知识回答问题:

材料一下列是李鸿章在甲午战争期间的一些看法和措施以及世人对甲午战争的一些看法。

“两国交涉应论理之曲直,非恃强所能了事,日虽竭力预备战守,我不先与开仗,彼谅不动手。谁先开仗谁先理诎,此万国公例也。彼断不能无故开战,切勿自我开衅。彼之军械强于我,技艺强于我,北洋千里,惟须相机进退,能保全船为妥,(北洋舰队)不得出大洋浪战,保船勿失,只在渤海湾游弋。”

——李鸿章语

李鸿章之手段,专以联某国以制某国为主。夫天下未有徒恃人而可以自存者,必有我可自立之道,然后可以致人而不致于人。

——梁启超语

材料二抗战期间中国战场抗击日军比例

时间 | 中国战场 | 太平洋战场 |

1941年 | 69% | 19.6% |

1943年 | 59% | 41% |

材料三 1972年,日本首相田中角荣访华,中日实现邦交正常化。9月25日,田中角荣说:“过去我们给中国国民添了很大的迷惑,对此,我再次表示深切的反省之意。”周恩来说:“田中首相的讲话中有‘添了迷惑’一词,这个词只是在不小心把水溅到路边妇女的裙子上而表示道歉时才会使用的。”田中说:“日语的‘迷惑’不同于汉语的‘迷惑’;在日语中,当过去的事统统付之东流,而以强烈的感情来处理问题时,就采用这个词汇。”毛泽东通过廖仲恺先生的儿子廖承志了解到田中所说基本属实。田中离开中国前夕,毛泽东赠送他《楚辞集注》,其中《九辩》中有两句诗:“忼(同慷)慨绝兮不得,中瞀(mào,眼睛昏花)乱兮迷惑。”

——(日)矢吹晋《田中角荣与毛泽东谈判的真相》

(1)据材料一,指出中国在甲午战争中失败的主要内部原因。

(2)材料二说明了什么?结合材料二和所学知识,分析中国战场的局部抗战在世界反法西斯全局战争中的历史作用。

(3)结合所学知识,中日关系实现正常化的历史背景有哪些?结合材料三和所学知识,分析毛泽东赠送日本首相《楚辞集注》的主要寓意是什么?

材料一:“安而不忘危,存而不忘亡,治而不忘乱”“治兵然后可言息兵,讲武而后可言偃武”“有备则制人,无备则制于人”早已成为古人的思想共识并成为寻求国家长之久的思维方式和行为准则。

中国古代地缘安全环境自成体系,具有相对的封闭性。中原农业文明高度发达,掌握的经济、文化资源比周边地方雄厚,对边疆游牧、渔猎民族产生强大吸引力,从而增强了“中华一体”的国家安全目标观,也导致了安全的威胁主要体现政治领域,尤其体现在军事斗争中,这也使中国古代战略学家与历代王朝均认识到治国安邦、抵御外侮的基石是增强国家实力。中华民族生存圈边缘的山脉、大漠和海洋,形成中国古代中原王朝的天然国家安全防御屏障,农耕文明的生存条件相对优越,生活方式相对稳定,实行自给自足的经济原则,较难产生强烈的扩张动机。中国古代为抵御外敌的侵犯,巩固边防海防,修筑了数量众多、规模庞大的国防工程,如城池、长城、京杭运河以及海防要塞等防御性工程,这体现了古代中国安全战略文化本质上是防御性的;中国传统“和合”地缘文化特别强调天、地、人三位一体的“和”,秉承“协和万邦”的文化理念,重视国家关系的和谐,主张对外关系要行“王道”,反对战争,在“和合”地缘文化的影响下,以中国为核心的东亚朝贡体制逐渐形成。

——尹朝晖《中国古代国家安全战略思想的借鉴价值》

材料二:党的十八以来,以习近平为核心的党中央面对我国当前复杂的国际、国内安全形式,继承和发展了新中国历代领导人的国家安全观,提出了以人民安全为宗旨,以政治安全为根本,以经济安全为基础,以军事、文化、社会安全为保障,以促进国际安全为依托的新时代总体安全观。贯彻落实总体国家安全观,必须既重视外部安全,又重视内部安全,对内求发展、求变革、求稳定、建设平安中国,对外求和平、求合作、求共赢、建设和谐世界;既重视国土安全,又重视国民安全,坚持以民为本、以人为本,坚持国家安全一切为了人民、一切依靠人民,真正夯实国家安全的群众基础;既重视传统安全,又重视非传统安全,构建集政治安全、国土安全、军事安全、经济安全、文化安全、社会安全、科技安全、信息安全、生态安全、资源安全、核安全等于一体的国家安全体系;既重视自身安全,又重视共同安全,打造命运共同体,推动各方朝着互利互惠、共同安全的目标相向而行。

——《习近平关于总体国家安全观论述——摘编》中共中央党史和文献研究院

(1)根据材料一,并结合所学知识,概括我国古代传统安全观的特点,并分析原因。

(2)根据材料二,并结合所学知识归纳新时代国家安全观与我国古代传统安全观相比较所呈现的变化,并分析新时代国家安全观形成的历史背景?

3 . 外交是一个国家综合国力的体现,加强对外交往有利于国家发展和民族振兴。阅读材料,回答问题。

材料一不平等条约在中国从朝贡外交向现代外交转轨的过程中发挥了作用……朝贡外交是中国古代王朝特有的一种外交体系……自商周以来,中原王朝都一直认为自己居天人之中,是“天朝上国”,凡要与中原王朝建立关系、展开外交者,必须以朝贡方式进行。到了清朝,造就万邦来朝、八方来仪的盛世,并没有其他帝国那种军事的、经济的功利要求。……朝贡外交走进历史博物馆同列强将不平等条约强加在中国头上分不开,也就是说,是不平等条约迫使当时的中国政府不情愿地接受了现代外交。

——《不平等条约的另一面:推进中国融入全球化历史进程》

材料二太平洋战争爆发后,中国与美、英等国已成为反法西斯战争的同盟国,中国战场的战略地位大为提高。中国加紧废除不平等条约的活动。1942年3月,新任外交部长宋子文向美国政府正式表达了中国希望立即废除旧约,改订新约的要求。由于中国政府的主动姿态,并且为了争取中国继续坚持抗战,美、英两国经过反复磋商后,决定采取一致行动,分别与中国谈判废约。1943年1月11日,中美、中英分别签订条约,废除了在华治外法权和一些特权

——摘自王桧林《中国现代史》

材料三中华人民共和国成立后,在英国国内,越来越多的人认为英国政府不能漠视中国人民的政府已有效地控制了中国大陆这一事实,英国在华实际利益超过了任何其他西方国家,……12月以后,缅甸、印度、巴基斯坦三个英联邦成员国接连宣布承认新中国,英国迫于形势压力,终于在1950年1月6日,宣布承认中华人民共和国。

——郑启荣、孙洁琬《试论1945——1954年英国对华政策的演变及其动因》

材料四我国周边外交的战略目标,就是服从和服务于实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴,全面发展同周边国家的关系,巩固睦邻友好,深化互利合作,维护和用好我国发展的重要战略机遇期,维护国家主权、安全、发展利益,努力使周边同我国政治关系更加友好、经济纽带更加牢固、安全合作更加深化、人文联系更加紧密。

——2013年10月25日习近平在周边外交工作座谈会上的讲话

(1)阅读材料一,概括中国古代朝贡外交的特点,并结合所学知识,分析近代前期不平等条约对促进中国的外交近代化所起的建设性作用。

(2)根据材料二及所学知识,归纳抗战时期南京国民政府取得外交成就的原因。

(3)根据材料三指出英国承认新中国的主要原因,并分析英国承认新中国在当时对中国产生了怎样的影响?

(4)归纳材料四的观点,并根据国际形势分析其形成的原因。

(5)综上,你能得出哪些历史启示?

材料一 “洋务外交时代:弱国有外交”:变局观取代夷夏观,海防外交取代塞防外交成为中国外交的重中之重,“外需和戎,内需变法”成为救国之策。……中国既蒙受了刻骨铭心的国耻,外交上也实现了重大转型。

——袁南生《从鞠躬到握手:中国千年外交的历史轨迹》

材料二 经历了两国关系的大喜大悲、大起大落之后,作为苏联继承国的俄罗斯和中国在苏联解体后都成熟起来了,双方都很现实,在普遍使用的国际关系准则基础上建立起“君子之交”。 ——李凤林《中苏关系的历史与中俄关系的未来》

材料三

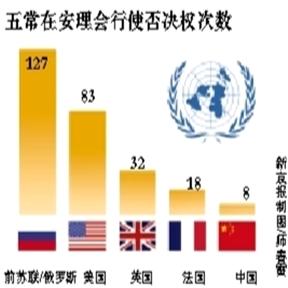

注:前苏联多次动用否决权,以至于1957—1985年间担任苏联外长的格罗米柯得了个“不先生(Mr.No)”的美称。美国共投过83次反对票,其中59次都是“单兵作战”。

——《新京报》

(1)分析中国由夷务外交向洋务外交转变的主要原因,晚清时期有哪些事件体现了其“外需和戎,内需变法”的?

(2)简述1950年代中苏关系“大起大落”给中国带来的主要影响。

(3)苏联“Mr.No”的称号和美国59次“单兵作战”分别反映怎样的国际关系或现象?概述进入21世纪后,中国在“和平发展道路”上所做的外交努力。

(4)通过上述问题探究,你获得什么历史启示?

材料一

| 人物 | 出处 | 观点 |

| 张之洞 | 《劝学篇·正权》 | 考外洋民权之说所由来,其意不过曰国有议院,民间可以发公论、达众情而已,但欲民申其情,非欲民揽其权。译者变其文曰“民权”,误矣。“美国人来华者,自言其国议院公举之弊,下扶私,上偏徇,深以为患。华人之称羡者,皆不加深考之谈耳”。近日摭拾西说者甚至谓人人有自主之权,益为怪妄。 |

| 孙中山 | 《孙中山全集》 | 美国是新世界之老共和国,吾为旧世界之新共和国……但美国为先进文明国,事事皆为我国之典范。 |

| 毛泽东 | 《别了,司徒雷登》 | 美国确实有科学,有技术,可惜抓在资本家手里,不抓在人民手里,其用处就是对内剥削和压迫,对外侵略和杀人,美国也有“民主政治”,可惜只是资产阶级一个阶级的独裁统治的别名。美国有很多钱,可惜只愿意送给极端腐败的蒋介石反动派。 |

材料二 1993年夏季,美国根据莫须有的情报,在公海上拦截中国的“银河”号商船,并进行检查,从而引起中国公众的极大愤慨。随后美国国会的议员们以中国人权状况恶化为由,阻挠中国申办2000年奥林匹克运动会,再次点燃了中国人的反美情绪。这两起事件导致了中国公众心目中的美国形象发生了重大的变化。直到海湾战争后,中国人还认为美国在国际事务中是一个主持正义和敢于负责任的国家。但美国现在在他们眼中,已经变成了一个在世界上横行霸道、为所欲为的国家。

——摘自牛军《后冷战时期中国人对美国的看法与思考》

材料三 中国人在认识西方时,有一种独特的“师生情节”,即中国人真诚地将西方发达国家当作自己的先生,认真地讨教和学习,可是在历经坎坷以后终于发现,“先生总是欺负学生”。

——摘自牛军《后冷战时期中国人对美国的看法与思考》

请回答:

(1)根据材料一、二,并结合所学知识,概括不同时期中国人对美国的认识并分析其原因。

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对材料三的认识。