材料一:1949年6月底,毛泽东发表《论人民民主专政》一文,公开宣布“一边倒”。需要指出的是,客观形成的“一边倒”格局,不仅是新中国政策选择的结果,也是外部世界对中国革命作出反应的结果。实行“一边倒”是新中国外交迈出的第一步。总的来看,这个决策是成功的。新中国成立初期在这一格局下,中国政府所寻求的主要外交目标基本都达到了。

——摘编自章百家《从“一边倒”到“全方位”——对50年来中国外交格局演进的思考》

材料二:1953年元旦的《人民日报》社论提出了全国人民的三项伟大任务:第一,继续加强抗美援朝斗争;第二,开始执行国家建设的第一个五年计划:第三,召集全国人民代表大会,通过宪法,通过国家建设计划。此时,中国已经具备了经济建设和社会改造的国内条件,还需要争取的就是有利的国际条件,特别是与周边国家建立良好关系。

——摘编自刘磊《万隆会议与中国同亚非国家的经贸关系》

材料三:上世纪70年代,国际战略力量对比呈现出“苏攻美守”的基本态势。苏联不仅支持越南在1978年底侵略柬埔寨,对中国形成南北夹击之势,而且在1979年底亲自出兵阿富汗,推行“南下战略”,企图从印度洋侧翼包抄欧洲。苏联的政策同时将中美推到自己的对立面。一方面,美国新现实主义理论开始对美国外交发挥更大作用,强调美国不仅要有强势的领导人,强大的国力,更要依赖通过扩大联盟体系和稳定美国主导的国际体系来维护美国的西方世界霸主地位。另一方面,中国要开始改革开放就需要一个相对和平稳定的外部条件和国际环境。

——摘编自倪世雄《中美关系70年:理论与实践》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析中国“一边倒”外交政策形成的背景及积极影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国成立初期为争取“与周边国家建立良好关系”而采取的措施。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出上世纪70年代中美关系改善的原因。

材料一 美苏冷战的40多年时间里,美苏双方在局部问题上曾寻求过妥协与合作并达成某些协议,双方关系也曾出现过缓和,但是这一切并没有改变美苏关系以对抗为主的特征。戈尔巴乔夫上台后,主要由于苏联对内和对外政策的变化,美苏在国家利益方面的冲突大大减少,双方在意识形态方面的对立也逐渐减弱,这一切导致了美苏关系的重大变化。

——摘编自倪孝铨《美苏关系:从对抗走向合作》

材料二 20世纪50、60年代的主要特征是美国一步步更深地卷入东亚事务,最终深陷越南战争的泥潭而难以自拔;自20世纪60年代末到70年代则不得不在东亚地区实行战略收缩,从旷日持久的越战中脱身,缓和与中国的关系,并最终实现两国关系的正常化;到了20世纪80年代,美国在政治、经济、安全、军事等各个方面又开始积极介入东亚,确保并不断扩大美国在该地区的利益和影响。

——摘编自赵学功《冷战时期美国东亚政策的演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括冷战时期美苏关系的特点并分析影响美苏关系的因素。

(2)根据材料二,概括冷战时期美国东亚政策的演变特征,并结合所学知识分析这一特征对中美关系的影响。

材料一:在20世纪60年代末,由于美国霸权地位的相对削弱,以往强硬的战略已难以奏效。出于美国全球战略的考虑,美国开始进行有选择性的收缩。刚刚上台的尼克松提出了以“实力”“谈判”“伙伴关系”为核心的“尼克松主义”。“尼克松主义”的成功实施,即使美国改善了与西欧、日本的关系,又使美国在亚洲实现了战略收缩,采用以越制越的方式,设法使美国从越南战争的泥潭中抽出脚,从而使美国在均势外交的前提下,维持霸主地位。

——摘编自《美国尼克松政府时期“遏制战略”研究》

材料二:尼克松在与共产主义中国的相处中,采用了实用主义和现实主义的外交思想。因为,在他看来,美国对亚洲采取的任何政策,都必须刻不容缓的抓住中国。长远来看,如果没有中国这个拥有七亿人口的国家出力,要建立稳定持久的国际秩序是不可能的。尼克松以现实的眼光,清醒地看到美国多年来对中国所执行的“遏制和孤立”政策,似乎毫无效果而濒临失败。更为重要的是,美国不应错过中苏关系决裂的这个大好时机来表达内心对中国的尴尬向往。

——摘编自陈俊杰《尼克松时期的中美关系》

材料三:两极格局结束后,美国对外政策呈现出下列特征:第一,美国人必须不再把当今世界看作单极世界,在处理国际问题时,美国至少需要得到某些大国的合作。美国单方面的制裁或干预只会招致灾难。第二,美国虽不可能建立一个单极世界,但可利用其超级大国地位,以有利于美国利益的方式处理国际问题,并寻求他国的合作。

——摘编自(美)亨廷顿《孤独的超级大国》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述“尼克松主义”出台的国际背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出尼克松对外政策做出的调整,并分析这种调整对中国的影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出美国对外政策呈现这两个特征的原因。

材料一:中华人民共和国成立后,中国与西欧实际上处于冷战状态。那时,中国仅与瑞典、挪威、芬兰、丹麦和瑞士建立了外交关系。英国虽于1950年初宣布承认中华人民共和国,但直到1954年才建立代办级外交关系。进入20世纪60年代后,随着中苏关系的破裂,欧共体的成立,中国开始与西欧国家尝试接触。1964年中国与法国大使级外交关系的建立,使中国与西欧关系取得了重大突破。进入20世纪70年代后,随着中美关系的改善,中欧关系揭开了历史新篇章。许多西欧国家相继与中国建交。1975年,中国与欧洲经济共同体正式建立外交关系,从此中欧关系进入历史新阶段。

——摘编自张林初《中欧关系七十年回顾与展望》

材料二:1992年中共十四大以来,中欧关系进入了前所未有的发展阶段。中欧建立了全方位的合作伙伴关系,具有很多互利共赢的合作方面。在处理与欧洲关系中中国越来越自信,中欧关系也越来越平等和成熟。改革开放之初,欧洲确实方方面面都比我们要发达和先进,而现在中国在经济、社会、科技、教育、文化等方面的发展并不都亚于欧洲。尤其是在电子化、网络化和数据化方面,中国也乘上了新一轮发展的直通车。

——摘编自石晶《从两大阵营到全方位的合作伙伴——中欧关系的历史演变与治理之道》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪50-70年代中欧关系的演变。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中共十四大以来中欧关系的特点,并分析其意义。

美国之音是由美国政府全额资助的的国际广播电台,肩负美国政府对外政治宣传的职责,是美国外交政策调整的“晴雨表”。

20世纪50年代,除了全球英语广播外,“美国之音”逐渐减少直至完全取消对西欧各种语言广播,却不断增加了阿拉伯语、印度语等10几种亚非地区民族语言的广播。

1981年美国之音在北京设立了记者站,和中国国际广播电台在80年代进行了相互交流,促进双方之间的相互了解。

1990年,美国之音中文部的编制从50人增加到85人,2000年美国之音减少对东欧19个国家451万美元的节目预算,同时增加了对非洲、东南亚、拉美15个语种的节目预算。

2001年9月,美国之音和自由欧洲电台获得1225万美元的紧急追加拨款,用于阿拉伯语、波斯语、普什图语、乌兹别克语、阿塞拜疆语等的广播。

——摘编自林敏华《美国之音简史》

从上述材料中任选两个阶段,根据材料并结合所学知识,简析两个阶段里美国之音的发展状况,并分别说明其原因。(要求:明确列出两个阶段,史实准确,论证充分,表述清晰。)

材料

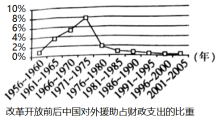

改革开放前后对外援助方式对比

| 改革开放前(1949-197年) | 改革开放后(1979年至今) | |

| 援助形式 | 军事援助、物资援助 | 发展援助、人道主义援助 |

| 援助内容 | 无偿援助、无息贷款 | 中小型成套项目比例上升、贴息优惠贷款 |

| 援助渠道 | 双边援助 | 双边援助、多边援助 |

| 援助主体 | 政府 | 政府、国际组织、企业、金融机构、社会团体、个人 |

——摘编自李云龙、赵长峰《从“无偿”到“互利”:中国对外援助的转型》

从材料中提取相关信息,拟定一个论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:论题明确、持论有据、论证充分、表达清晰。)

材料 回顾70年峥嵘岁月,中国外交在以下五个方面实现了历史性转变。一是时代主题上,从“战争与革命”转变为“和平与发展”,超越意识形态发展国家间关系……二是政治格局上,“从对抗格局的成员转变为基于和平与发展的全球伙伴”,编织起遍布全球的伙伴关系网络,形成了“朋友遍天下”的良好.面……五是世界方位上,从一开始被孤立封锁,到经济深度融入世界经济,自身成为国际秩序演变的关键因素,中国外交日益走近世界舞台中央。

——摘编自郑立樵《新中国外交70年:成就与启示》

(1)根据材料,概括新中国外交演变历程的特点。

(2)综上并结合所学知识,谈谈你对外交政策的认识。

材料 非洲是人类的发源地,非洲与中国的交往源远流长。新中国成立以来,中非关系不断得到发展,经历了以下三个阶段。

新中国与非洲国家的外交关系始于20世纪50年代,它是中非双方在20世纪为追求国家复兴与民族自强而在外交领域所作努力的一部分。1963年周恩来总理访问非洲,提出中国对非洲的援助应该建立在互不干涉内政、相互尊重、平等、互利的基础上。

20世纪80年代,中国在表达与非洲国家的经济关系时,越来越多地使用"合作"而不是"援助"一词,把以往简单的援助方式,提升为双方在互惠互利基础上富于成效的技术经济合作,从而使中非关系成为推动中非双方实现各自经济发展与现代化的动力

2000年以来,中非关系的提升不仅表现在政治与外交层面,经贸合作更成为新世纪中非关系发展的核心动力,贸易总额跳跃性增长,中国政府积极支持中国企业投资非洲,以投资带动贸易成为中非经济合作的新特点。

——摘编自王逸舟《中国对外关系转型三十年》

依据上述材料并结合所学,解读中非关系演变的历程。(要求∶提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰)

材料一 新中国成立之初,面临恶劣的国际形势,奉行“一边倒”的外交方针,但又希望推进世界和平事业,维护周边安全,尽快融入国际社会。1954年,中国首先从发展与印度、缅甸的关系中实现突破,周恩来总理同印度和缅甸总理发表联合声明,同意在和平共处五项原则上发展两国关系,为中国解决与印度棘手的边界问题、与缅甸的国民党残余部队留缅等问题打下了良好的基础,成为冷战初期一道缓和的风景线。中国将和平共处五项原则这个精神产品,从双边关系范围扩大到多边关系范围,载入中国与一百多个国家的双边条约之中,逐渐成为国际社会的共识。

——摘编自郭树勇《试论70年来新中国外交的主要特点》

材料二 改革开放以来,中国遵循和平发展理念,全方位开展对外关系,积极参与国际事务,努力为全面建设小康社会争取良好的国际环境和周边环境。中共十八大以来,中国推动建设相互尊重、公平公正、合作共赢为核心的新型国际关系。中国坚持和平发展道路,推动构建人类命运共同体,为世界和平与发展提供中国方案。

——摘编自《中外历史纲要》上册

(1)根据材料一并结合所学知识,指出新中国提出和平共处五项原则的背景,并分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析改革开放新时期我国外交政策调整的原因,并概括其成就。

材料一 艾森豪威尔政府(1953—1960年)显得更激烈地敌视北京。美国不仅拒绝承认中华人民共和国,还顽固地反对它加入联合国。美国推行了一项对中国实施军事包围的政策,其中包括美国在朝鲜、日本、冲绳、台湾、南越、缅甸和泰国等地区保持军事基地。

——徐中约《中国近代史:1600—2000中国的奋斗》

材料二 1971年7月6日,尼克松总统在美国堪萨斯城对世界格局提出了“五个中心”的看法。他认为,美、苏、中、西欧和日本是世界的五个力量中心。美国意识到自己的霸权地位已严重衰落,面对苏联的争霸,美国领导人更产生了紧迫感。正是在这样的背景下,作为全面执行尼克松主义的一项内容,为了改善在美苏争霸中美国的战略处境,美国开始了接近中国的过程。

——《中国外交史——中华人民共和国时期》

材料三 这种“两个世界”对抗的格局虽然在历史的长时段中仍属于过渡形态,但毕竟改变了世界体系发展的自发性走向,并由此在战后四十余年间影响了部分国家和部分地区的发展道路。

——摘编自《“冷战”的起源与终结》

(1)根据材料一概括美国的对华政策,结合所学知识指出中国采取的应对方针。

(2)根据材料二和所学知识指出美国对华政策的变化, 简要分析70年代美国调整对外政策的原因。

(3)综合材料一二并结合所学知识,分析影响外交政策制定的因素有哪些?。

(4)材料三认为美苏冷战“四十余年间影响了部分国家和部分地区的发展道路”,请以亚洲地区为中心举两例加以说明。