1 . 阅读下列材料:

请回答:

(1)据材料一,指出“三服官”“三工官”和“东西织室”的手工业类型,并结合所学知识说明其生产经营的特点。

(2)据材料二、三,概括汉代纺织业繁荣与发展的表现。

(3)有观点认为:女性是汉代纺织业的主要劳动力,但“女性的劳动成果却被想当然的排除在经济学家的价值计算之外”。结合所学知识,分析出现这种现象的主要原因。

材料一 方今齐三服官作工各数千人,一岁费数钜万。……三工官官费五千万,东西织室亦然。

——《汉书·贡禹传》

材料二 通邑大都酤(买卖)一岁千酿……其帛絮细布千钧(《说文》:钧,三十斤也),文采千匹,答布皮革千石。

——《汉书·货殖列传》

材料三 及汉通西域,中国的丝绸,大量地运到中亚乃至地中海沿岸一带,成为国际市场上最著名的商品。中国的商人,并因此而有“丝绸人”之称。

——翦伯赞《秦汉史》

请回答:

(1)据材料一,指出“三服官”“三工官”和“东西织室”的手工业类型,并结合所学知识说明其生产经营的特点。

(2)据材料二、三,概括汉代纺织业繁荣与发展的表现。

(3)有观点认为:女性是汉代纺织业的主要劳动力,但“女性的劳动成果却被想当然的排除在经济学家的价值计算之外”。结合所学知识,分析出现这种现象的主要原因。

您最近一年使用:0次

2013-04-08更新

|

970次组卷

|

12卷引用:福建省南平市建瓯市芝华中学2019-2020学年高一下学期居家学习检测历史试题

福建省南平市建瓯市芝华中学2019-2020学年高一下学期居家学习检测历史试题2011届江苏省苏北四市高三第一次调研考试历史卷2011届江苏省无锡一中高三上学期期中考试历史卷2011届山东省济宁一中高三第一次模拟测试文综历史卷2013届陕西省宁强县天津高级中学高三第三次月考历史试卷人民版2017-2018学年高一历史必修2同步测试题 专题1 第2课 古代中国的手工业经济北京市昌平临川育人学校2017-2018学年高一下学期期中考试历史试题【区级联考】安徽省定远县重点中学2018-2019学年高一第二学期第一次月考历史试卷甘肃省武威第十八中学2018-2019学年高一下学期第一次月考历史试题【市级联考】安徽省滁州市示范高中2018-2019学年高一第二学期第一次联考历史试卷人教版必修中外历史纲要上第一单元第04课西汉与东汉——大一统国家的巩固历史试题10分钟同步课堂专练-高一中外历史纲要上-第4课西汉与东汉——统一多民族国家的巩固(重点练)

2 . 阅读材料:

材料一: 西周时,耒、耜是主要农具,“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”。战国时,(秦国)“用注填阏之水,溉泽卤之地四万顷,收皆亩一锺,于是关中为沃野”。(魏国改革家)李悝说:“今一夫挟五口,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石”。

——摘录自《中华文明史》

材料二: 会子、交子之法,盖有取于唐之飞钱。真宗时,张咏镇蜀,患蜀人铁钱重,不便贸易,设质剂(古时贸易用的契券)之法,一交一缗(贯),以三年为一界而换之,六十五年为二十二界,谓之交子,富民十六户主之。后富民赀(资)稍衰,不能偿所负,争讼不息。转运使薛田、张若谷请置益州交子务,以榷其出入,私造者禁之……

——[元]脱脱等《宋史·食货志下三·会子》

材料三: 明清时期,官府对手工业产品收取重税。万历(1573—1620年)中后期,矿监、税使四处搜刮。苏州大涝,桑蚕减产,丝织品的税收却有增无减,以致“穷民之以丝为生计者,岌岌乎无生路矣。”官局垄断了丝织业,以低价强迫民间机户限期为官局生产,甚至还强制压价收买,往往“十不还一,无异空取”。官府对民间工匠管制很严,康熙时规定,有些工匠需编甲,“五人连环互保,取结报册”,限制他们的人身自由。对丝绸出口,官府严加限制。清朝规定,江苏省的出海船只,“每年每船准绸缎三十卷,每卷重一百二十斤”,私自将丝绸贩卖出洋的,将被治罪,“船只货物入官”。

请回答:

(1)材料一的历史现象说明了什么?结合材料一和所学知识分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析北宋交子出现的原因。

(3)依据材料三,指出明、清政府限制民营手工业发展的措施。

材料一: 西周时,耒、耜是主要农具,“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”。战国时,(秦国)“用注填阏之水,溉泽卤之地四万顷,收皆亩一锺,于是关中为沃野”。(魏国改革家)李悝说:“今一夫挟五口,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石”。

——摘录自《中华文明史》

材料二: 会子、交子之法,盖有取于唐之飞钱。真宗时,张咏镇蜀,患蜀人铁钱重,不便贸易,设质剂(古时贸易用的契券)之法,一交一缗(贯),以三年为一界而换之,六十五年为二十二界,谓之交子,富民十六户主之。后富民赀(资)稍衰,不能偿所负,争讼不息。转运使薛田、张若谷请置益州交子务,以榷其出入,私造者禁之……

——[元]脱脱等《宋史·食货志下三·会子》

材料三: 明清时期,官府对手工业产品收取重税。万历(1573—1620年)中后期,矿监、税使四处搜刮。苏州大涝,桑蚕减产,丝织品的税收却有增无减,以致“穷民之以丝为生计者,岌岌乎无生路矣。”官局垄断了丝织业,以低价强迫民间机户限期为官局生产,甚至还强制压价收买,往往“十不还一,无异空取”。官府对民间工匠管制很严,康熙时规定,有些工匠需编甲,“五人连环互保,取结报册”,限制他们的人身自由。对丝绸出口,官府严加限制。清朝规定,江苏省的出海船只,“每年每船准绸缎三十卷,每卷重一百二十斤”,私自将丝绸贩卖出洋的,将被治罪,“船只货物入官”。

请回答:

(1)材料一的历史现象说明了什么?结合材料一和所学知识分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析北宋交子出现的原因。

(3)依据材料三,指出明、清政府限制民营手工业发展的措施。

您最近一年使用:0次

3 . 阅读材料,回答相关问题。

材料一 到公元1160年时,出于财政的考虑,要求对财政政策进行转变:一贯可以从对外贸易中征得大量税款的南宋政府,为了促进海外贸易,通过维修海港和运河、修建防浪堤、修建灯塔、管理货舱、建设旅馆和对可以将外国商船招进中国港口的商人予以奖励等方式,来发展海外贸易。……正是因为这些中国陶瓷制品在国际上十分畅销,才造成了后来国外将“中国”一词和“瓷器”一词二者间相等同。

材料二 明清时代,面对近代国际贸易的不断发展,统治者坚持把贸易归入朝贡体系,“凡贡使至,必厚待其人,”对他们携带的货物,“皆倍偿其价。”于是各国纷纷来“贡”,导致“岁时颁赐,库藏为虚”。但是,在朝贡贸易中,中国政府并不是无所要求,更不是不讲回报。而是政治动机大于经济目的,力图造成“四海宾服,八方来仪”的宏大场面。

材料三 鸦片战争后,西方国家对中国的商品输出猛烈增加。中国进口的货物,第一是鸦片,第二是纺织品。1885年以后,棉纱和棉布的进口值超过鸦片进口值。中国出口商品仍然以传统的丝、茶为大宗。但是,丝、茶货值在出口总值中所占的比重逐步下降,其中,茶叶最为明显。1886年以前,出口货物中茶叶占第一位。此后,中国茶叶在国际市场上受到印度、锡兰(今斯里兰卡)和日本茶叶的排挤,数量日减。19世纪70年代以后,中国对外贸易逐渐由顺差向逆差转变。

材料四 世界贸易组织(WTO)的前身是“关税及贸易总协定”(GATT)。二次大战后,美国积极推动贸易自由化。1947年,筹组了一个多边性的“关税及贸易总协定”,主张大幅度削减关税及其他贸易障碍,取消国际贸易中的歧视待遇,目的是大量输出美国商品,趁在国际上没有竞争对手之时抢占国际市场。“关税与贸易总协定”为战后美国对外经济扩张提供了便利。

请回答:

(1)据材料一、二指出,南宋时期和明清时期对外贸易性质有何不同?分别产生了怎样的影响?

(2)据材料三指出晚清时期对外贸易变化的总趋势。结合材料三和所学知识分析导致这一变化的主要原因。

(3)结合材料四和所学知识,说明GATT与WTO的作用有何异同,并分析前者向后者演变的时代背景。两者与中国有何联系?

(4)综合以上材料和分析,概括指出影响国际贸易发展的主要因素。

材料一 到公元1160年时,出于财政的考虑,要求对财政政策进行转变:一贯可以从对外贸易中征得大量税款的南宋政府,为了促进海外贸易,通过维修海港和运河、修建防浪堤、修建灯塔、管理货舱、建设旅馆和对可以将外国商船招进中国港口的商人予以奖励等方式,来发展海外贸易。……正是因为这些中国陶瓷制品在国际上十分畅销,才造成了后来国外将“中国”一词和“瓷器”一词二者间相等同。

——[美]康拉德·希诺考尔《中国文明史》

材料二 明清时代,面对近代国际贸易的不断发展,统治者坚持把贸易归入朝贡体系,“凡贡使至,必厚待其人,”对他们携带的货物,“皆倍偿其价。”于是各国纷纷来“贡”,导致“岁时颁赐,库藏为虚”。但是,在朝贡贸易中,中国政府并不是无所要求,更不是不讲回报。而是政治动机大于经济目的,力图造成“四海宾服,八方来仪”的宏大场面。

——齐涛《朝贡外交和朝贡贸易》

材料三 鸦片战争后,西方国家对中国的商品输出猛烈增加。中国进口的货物,第一是鸦片,第二是纺织品。1885年以后,棉纱和棉布的进口值超过鸦片进口值。中国出口商品仍然以传统的丝、茶为大宗。但是,丝、茶货值在出口总值中所占的比重逐步下降,其中,茶叶最为明显。1886年以前,出口货物中茶叶占第一位。此后,中国茶叶在国际市场上受到印度、锡兰(今斯里兰卡)和日本茶叶的排挤,数量日减。19世纪70年代以后,中国对外贸易逐渐由顺差向逆差转变。

——赵德馨《中国近现代经济史》

材料四 世界贸易组织(WTO)的前身是“关税及贸易总协定”(GATT)。二次大战后,美国积极推动贸易自由化。1947年,筹组了一个多边性的“关税及贸易总协定”,主张大幅度削减关税及其他贸易障碍,取消国际贸易中的歧视待遇,目的是大量输出美国商品,趁在国际上没有竞争对手之时抢占国际市场。“关税与贸易总协定”为战后美国对外经济扩张提供了便利。

——李景治主编《当代世界经济与政治》

请回答:

(1)据材料一、二指出,南宋时期和明清时期对外贸易性质有何不同?分别产生了怎样的影响?

(2)据材料三指出晚清时期对外贸易变化的总趋势。结合材料三和所学知识分析导致这一变化的主要原因。

(3)结合材料四和所学知识,说明GATT与WTO的作用有何异同,并分析前者向后者演变的时代背景。两者与中国有何联系?

(4)综合以上材料和分析,概括指出影响国际贸易发展的主要因素。

您最近一年使用:0次

4 . 读图回答下列问题

(1)图一和图二分别反映了什么样的农业耕作方式?哪种方式更进步?古代农业耕作方式的变革对我国农业的发展有什么影响?

(2)图三是北宋《清明上河图》中的商业场景。北宋的商业有什么特点?

(3)图三和图一、二所反映的经济形态之间有什么内在联系?商人是古代社会交往中最为活跃的人群,但其社会地位却很低,原因何在?谈谈你对商人的认识。

(4)图四广州十三行的设立是什么政策的直接反应?这种政策导致了什么后果?

(1)图一和图二分别反映了什么样的农业耕作方式?哪种方式更进步?古代农业耕作方式的变革对我国农业的发展有什么影响?

(2)图三是北宋《清明上河图》中的商业场景。北宋的商业有什么特点?

(3)图三和图一、二所反映的经济形态之间有什么内在联系?商人是古代社会交往中最为活跃的人群,但其社会地位却很低,原因何在?谈谈你对商人的认识。

(4)图四广州十三行的设立是什么政策的直接反应?这种政策导致了什么后果?

您最近一年使用:0次

5 . 农民是农业社会中的主要劳动者,“稳定小农”是中国历代政府实现长治久安的关键。阅读下列材料,回答问题:

材料一 夫在芸耨,妻在机杼,民无二事,则有储蓄。……春夏夫出于南亩,秋冬女练[于]布帛,则民不困。 ——《尉缭子·治本》

材料二以下是有关中国农村20世纪50年代变化图

①农民分配土地 ②农民踊跃报名入社③大炼钢铁时“小土群”④放开肚皮吃饱饭

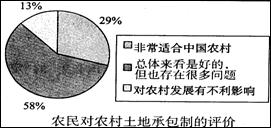

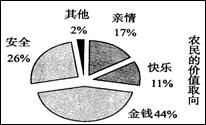

材料三 以下是张德元、潘林《农民眼中的农村改革三十年——基于安徽省16市农村千人问卷调查》的部分结果:

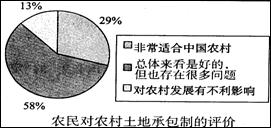

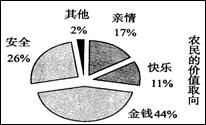

图一 图二

请回答下列问题:

(1)依据材料一,归纳小农经济的特点,指出与这种生产方式相适应的古代政治制度。

(2)依据材料二和所学知识,概述中国农村20世纪50年代主要运动变化,从中有什么教训?

(3)从材料三的图一看,安徽省农民对农村土地承包制的评价,有58%的人认为:总体来看是好的,但也存在很多问题。结合你的理解,说明这一结果的理由。

(4)在传统的农村社区,农民们比较重视亲缘、地缘关系,看重生活快乐,“平安是福”几乎是大家的共识。然而,此次调查结果表明,农民的传统价值观似乎已经被颠覆。从材料三的图二中可以看出,安徽农民价值观念最突出的变化体现在哪里?从经济发展的角度分析变化的原因。

(4)在传统的农村社区,农民们比较重视亲缘、地缘关系,看重生活快乐,“平安是福”几乎是大家的共识。然而,此次调查结果表明,农民的传统价值观似乎已经被颠覆。从材料三的图二中可以看出,安徽农民价值观念最突出的变化体现在哪里?从经济发展的角度分析变化的原因。

材料一 夫在芸耨,妻在机杼,民无二事,则有储蓄。……春夏夫出于南亩,秋冬女练[于]布帛,则民不困。 ——《尉缭子·治本》

材料二以下是有关中国农村20世纪50年代变化图

①农民分配土地 ②农民踊跃报名入社③大炼钢铁时“小土群”④放开肚皮吃饱饭

材料三 以下是张德元、潘林《农民眼中的农村改革三十年——基于安徽省16市农村千人问卷调查》的部分结果:

图一 图二

请回答下列问题:

(1)依据材料一,归纳小农经济的特点,指出与这种生产方式相适应的古代政治制度。

(2)依据材料二和所学知识,概述中国农村20世纪50年代主要运动变化,从中有什么教训?

(3)从材料三的图一看,安徽省农民对农村土地承包制的评价,有58%的人认为:总体来看是好的,但也存在很多问题。结合你的理解,说明这一结果的理由。

(4)在传统的农村社区,农民们比较重视亲缘、地缘关系,看重生活快乐,“平安是福”几乎是大家的共识。然而,此次调查结果表明,农民的传统价值观似乎已经被颠覆。从材料三的图二中可以看出,安徽农民价值观念最突出的变化体现在哪里?从经济发展的角度分析变化的原因。

(4)在传统的农村社区,农民们比较重视亲缘、地缘关系,看重生活快乐,“平安是福”几乎是大家的共识。然而,此次调查结果表明,农民的传统价值观似乎已经被颠覆。从材料三的图二中可以看出,安徽农民价值观念最突出的变化体现在哪里?从经济发展的角度分析变化的原因。

您最近一年使用:0次

6 . 中国古代以先进的农业文明闻名于世。农耕作为最基本的经济形式,支撑着中国古代的社会生产和社会生活。根据材料回答问题:

材料一:

铁 锄 牛 耕

材料二:农夫早出暮入,耕稼树艺,多泵菽粟,此其分事也。.妇人夙兴夜寐,纺绩织迁,多治麻丝葛绪,捆布参,此其分事也。

——《墨子·非乐上》

材料三:徐州古丰县,有村曰朱陈。去县百余里,桑麻青氛氲。机梭声札札,牛驴走纭纭。女汲涧中水,男采山上薪。县远官事少,山深人俗淳。有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门。生为村之民,死为村之尘。

——白居易《朱陈村》

材料四:我国古代农业单产比欧洲古代和中世纪高得多。西欧粮食收获量和播种量之比,据罗马时代《克洛米拉农书》记载为4—5倍,据13世纪英国《亨利农书》记载为3倍。而从《齐民要术》看,我国6世纪粟的收获量为播种量的24—200倍,麦类则为44—200倍。据《补农书》记载,明末清初嘉湖地区水稻最高产量可达4—5石,合今每市亩901—1126市斤,比现今美国加利福尼亚州的水稻产量还高。

——李根蟠《中国古代农业》

请回答:

(1)材料一两幅图片反映了中国古代农业生产方面有什么变化?这种变化最早始于何时?

(2)材料二、三反映了我国古代的生产方式具有怎样的特点?

(3)材料四给了我们什么历史信息?

材料一:

铁 锄 牛 耕

材料二:农夫早出暮入,耕稼树艺,多泵菽粟,此其分事也。.妇人夙兴夜寐,纺绩织迁,多治麻丝葛绪,捆布参,此其分事也。

——《墨子·非乐上》

材料三:徐州古丰县,有村曰朱陈。去县百余里,桑麻青氛氲。机梭声札札,牛驴走纭纭。女汲涧中水,男采山上薪。县远官事少,山深人俗淳。有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门。生为村之民,死为村之尘。

——白居易《朱陈村》

材料四:我国古代农业单产比欧洲古代和中世纪高得多。西欧粮食收获量和播种量之比,据罗马时代《克洛米拉农书》记载为4—5倍,据13世纪英国《亨利农书》记载为3倍。而从《齐民要术》看,我国6世纪粟的收获量为播种量的24—200倍,麦类则为44—200倍。据《补农书》记载,明末清初嘉湖地区水稻最高产量可达4—5石,合今每市亩901—1126市斤,比现今美国加利福尼亚州的水稻产量还高。

——李根蟠《中国古代农业》

请回答:

(1)材料一两幅图片反映了中国古代农业生产方面有什么变化?这种变化最早始于何时?

(2)材料二、三反映了我国古代的生产方式具有怎样的特点?

(3)材料四给了我们什么历史信息?

您最近一年使用:0次

7 . 阅读下列材料

材料一

在我国(早期)封建城市形成的过程中……真正起关键作用的是统治阶级的政治、军事需要。春秋时筑城的原因不外乎以下三种:第一,大小诸侯国国都都是政治中心,都需筑城……第二,各国纷争中需要在战略要地筑城……第三,统治者为达到某种政治目的而在一些地方筑城……封建社会的城市商业是在这些旧城的基础上发展繁荣起来的。

材料二

南京(今河南商丘附近)去汴河五里,河坝(畔),谓之河市,五代国(国即北宋)初,官府罕至,舟车所聚,四方商贾孔道(交通要道)也。其盛非宋州可比。

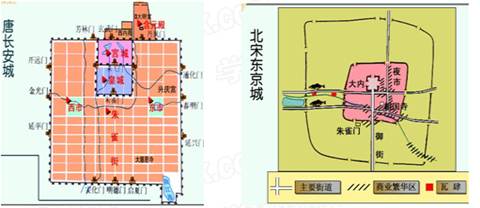

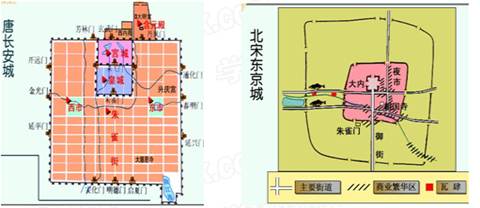

材料三

材料四

隋唐时期,政治上的统一和大运河的开通,密切了南、北方的经济往来。扬州等城市成为闻名中外的大都会。西域以及阿拉伯、波斯商人来往经商频繁,陆上和海上丝绸之路都呈现出空前繁荣的景象。

材料五

唐朝王建有诗曰:“夜市千灯照碧云,高楼红袖客纷纷。”(《夜看扬州市》)

唐代李绅有诗曰:“夜桥灯火连星汉,水郭帆樯近斗牛。”(《宿扬州》)

材料六 明清时期,江南地区出现了一些城市,如棉纺业发达的松江、陶瓷业发达的景德镇、冶铁业发达的佛山、长江的商品转运码头汉口等地。……丝织巨镇盛泽镇,本是青草滩上一荒村,“明初居民止五六十家,嘉靖间倍之,以绫绸为业,始称为市”。因“丝绸之利日扩”到乾隆时,“居民百倍于昔,绫绸之聚亦且十倍……盖其繁阜喧盛,实为邑中诸镇之第一。”

请回答:

(1)根据材料—和材料二,分析中国封建社会城市(集镇)形成原因。

(2)根据材料二和材料三,分析我国古代工商业城市分布区域发生的变化。

(3)唐朝后期,扬州有“天下之盛,扬为首”的说法。结合材料四、五,概括指出扬州繁华的表现。

(4)材料六指出明清时期城市发展的主要原因。

(5)结合材料和所学知识,概括指出明清时期城市经济发展的新特点。

材料一

在我国(早期)封建城市形成的过程中……真正起关键作用的是统治阶级的政治、军事需要。春秋时筑城的原因不外乎以下三种:第一,大小诸侯国国都都是政治中心,都需筑城……第二,各国纷争中需要在战略要地筑城……第三,统治者为达到某种政治目的而在一些地方筑城……封建社会的城市商业是在这些旧城的基础上发展繁荣起来的。

——引自胡如雷《中国封建社会形态》

材料二

南京(今河南商丘附近)去汴河五里,河坝(畔),谓之河市,五代国(国即北宋)初,官府罕至,舟车所聚,四方商贾孔道(交通要道)也。其盛非宋州可比。

——引自(北宋)王巩《闻见近录》

材料三

材料四

隋唐时期,政治上的统一和大运河的开通,密切了南、北方的经济往来。扬州等城市成为闻名中外的大都会。西域以及阿拉伯、波斯商人来往经商频繁,陆上和海上丝绸之路都呈现出空前繁荣的景象。

材料五

唐朝王建有诗曰:“夜市千灯照碧云,高楼红袖客纷纷。”(《夜看扬州市》)

唐代李绅有诗曰:“夜桥灯火连星汉,水郭帆樯近斗牛。”(《宿扬州》)

材料六 明清时期,江南地区出现了一些城市,如棉纺业发达的松江、陶瓷业发达的景德镇、冶铁业发达的佛山、长江的商品转运码头汉口等地。……丝织巨镇盛泽镇,本是青草滩上一荒村,“明初居民止五六十家,嘉靖间倍之,以绫绸为业,始称为市”。因“丝绸之利日扩”到乾隆时,“居民百倍于昔,绫绸之聚亦且十倍……盖其繁阜喧盛,实为邑中诸镇之第一。”

——岳麓版高中新课程(《历史》必修二)

请回答:

(1)根据材料—和材料二,分析中国封建社会城市(集镇)形成原因。

(2)根据材料二和材料三,分析我国古代工商业城市分布区域发生的变化。

(3)唐朝后期,扬州有“天下之盛,扬为首”的说法。结合材料四、五,概括指出扬州繁华的表现。

(4)材料六指出明清时期城市发展的主要原因。

(5)结合材料和所学知识,概括指出明清时期城市经济发展的新特点。

您最近一年使用:0次

2010-09-30更新

|

196次组卷

|

5卷引用:福建省厦门双十中学2011届高三第一次月考历史试题

8 . 阅读下列材料:

材料一:唐都长安平面图 材料二:北宋东京(汴京)城平面图

材料三:明清时期,江南地区出现了一些城市,如棉纺织业发达的松江、陶瓷业发达的景德镇、冶铁业发达的佛山、长江的商品转运码头汉口等地。

请回答:

(1)观察材料一、二两图,与唐代长安比较,北宋东京城市商业有什么新变化?

并分析出现这种变化的根本原因。

(2)据材料三分析,明清时期城市发展出现的新特点是什么?

(3)根据材料并结合所学知识,指出中国古代商业发展的主要特点。

材料一:唐都长安平面图 材料二:北宋东京(汴京)城平面图

材料三:明清时期,江南地区出现了一些城市,如棉纺织业发达的松江、陶瓷业发达的景德镇、冶铁业发达的佛山、长江的商品转运码头汉口等地。

请回答:

(1)观察材料一、二两图,与唐代长安比较,北宋东京城市商业有什么新变化?

并分析出现这种变化的根本原因。

(2)据材料三分析,明清时期城市发展出现的新特点是什么?

(3)根据材料并结合所学知识,指出中国古代商业发展的主要特点。

您最近一年使用:0次