材料一 在经济上,这段均衡期(1660—1730年)应当被理解为一段稳步增长而非停滞不前的时期。整个欧洲商业繁荣。西方世界到处都建起漂亮的新古典风格的交易所。劳动力市场、资本市场、土地市场、商品市场都在更加高效地运作。银行也迅速增加,比如英格兰银行、苏格兰皇家银行等。每一个欧洲国家都修缮道路、扩建港口,并开凿运河、搭建桥梁。直到1654年,柏林仍然不过是小河旁一个拥有五千居民的定居点,但到1740年,它已成了一座拥有将近十万人口的宏伟城市。维也纳从一个阴森的中世纪堡垒变成了瑰丽壮观的帝国首都。

——摘编自[美]大卫·哈克特·费舍尔《价格革命:一部全新的世界史》

材料二 明清时期商业城镇的发展十分迅速。清代中叶直隶、河南、山东商业城镇人口占城市总人口的比重达40%以上。商业城镇中人口超过府城者至少有10多个,人口规模超过一般州县城的为数更多。新兴商镇的大量崛起使城市数量大大增加,这些商镇在行政建置上虽然只是一个镇,但其人口规模和市场辐射功能很多已超过一般州县城,其中的一部分在其后的发展中升格为行政中心城市。清代中叶,冀鲁豫三省可视为流通枢纽和地区性商业中心的城镇有30余个,已超过三省的府城总数,这些商业城镇正在越来越明显地改变着传统行政中心城市的绝对统治地位。

——摘编自许檀《明清华北的商业城镇与市场层级》

材料三 在西方,最早有关明清“停滞论”的表述出现在黑格尔的《历史哲学》中,而后,著名学者魏特夫、佩雷菲特等也对明清时期中国社会发表了类似见解,这些断言使“停滞论”在西方世界得到了一个相当普遍的认同。这样一种超稳定、无变化、停滞的中国社会面相在国内也同样形成了一种刻板印象,而有关“停滞论”的反思很早之前就出现了。

——摘编自朱浒《明清中国社会停滞了吗?——中西比较的视野》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明欧洲商业发展的表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析明清时期华北商业城镇对于城市发展的积极意义。

(3)根据材料并结合所学知识,从商业角度评析明清“停滞论”。

材料一 煤炭亦称“石炭”。早在新石器时代,先民们就开始利用煤精刻制装饰品。战国时期,煤炭已作为燃料使用。研究表明,同体积的煤炭与薪炭的理论热值比为1:1.66。宋元期间,煤炭逐渐成为一种重要的能源。北宋在各地矿山广设煤炭税收机关石炭务及专门“受纳出卖”煤炭的石炭场。“石炭自……河北、山东、陕西方出,遂及京师”,“汴都数百万家,尽仰石炭,无一家然(燃)薪者”。近年来,还在河南、河北、陕西、山东、四川等地先后发掘出一批用煤作燃料的宋元瓷窑遗址。但薪煤兼用仍是东京燃料的基本构成。熙宗七年(1074年),“勘会在京窑务,所有柴数,仍与石炭兼用。”

——摘编自柴国生《宋代能源结构变迁原因探析》等

材料二 1874年,直隶总督李鸿章、两江总督沈葆桢利用筹议海防的机会,向清政府提出“开采煤铁,以济军需”,获得清廷允许。截止1894年,全国产生了16个近代煤矿,但只有直隶开平、北京西山两处经营较好。尤其开平煤矿出煤后,由于运费低廉,很快压倒日本煤,迅速占领了天津市场,并且通过天津转运往长江沿岸众多城市。甲午战后至清末,全国共新建煤矿43座,其中华北有19座。在山东淄川、博山还建立了中德合资的煤矿,英国也在河南焦作建立了福公司。至30年代初,华北四省煤炭工人达到,10余万人,超过全国一半以上。1914年,福公司五千余名煤矿工人,参与反对福公司随意侵占矿区的斗争,使“焦作市面颇为惶恐”。

——摘编自刘龙雨《清代至民国时期华北煤炭开发》

材料三 新中国成立之初,以最初接管的200多处小型煤矿为基础发展煤炭工业,总产量仅有3243万吨平均单产仅为15万吨左右。从1950年到1957年,新中国重点推进了,15个老矿区和10个新矿区的建设,逐步组建了地质勘探、煤矿设计、建井施工等专业化队伍和领导机构,为后来的煤矿机械化开采奠定了基础。到1957年末,煤炭工业共完成基建投资,35亿元,产能达到1亿吨。

——摘编自人民网《新中国70年煤炭工业铸就十大辉煌》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代煤炭开采利用的特点,并简析其迅速发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,对清末民初华北地区煤炭业的发展进行简要评价。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析新中国初期煤炭业发展的意义。

材料 宋代土地交易频繁,草市、集市遍及各地,内外贸易限制大为减少。以李靓、陈亮、叶适为代表的一批士大夫反对空谈仁义道德,提出“义利双行”的主张。发展经济,扭转贫弱是宋代中期以后的社会愿望。为巩固政权,政府的政策导向也避免与社会对立,在民事、经济立法上与前代相比有较大改变。“官中条令,惟(土地)交易一事最为详备”,并规定卑幼未经尊长允许,典卖土地无效。关于遗嘱继承,条款复杂,序列完整,还出现遗嘱继承的真实详尽案倒。法律禁止各级官府借口官需勒索商人,强买强卖;禁止以公务为名,阻滞商旅,盘剥商人。市舶司在外商往来之际,慰劳送别,成为条例;鼓励外商投诉不法行为。

——摘编自张晋藩主编《中国法制史》

(1)分析宋代民事经济立法改革的背景。

(2)概括宋代民事经济立法内容的特点,并说明民事经济立法改革在经济上的意义。

材料一 明末清初,川渝地区天灾战乱不断,出现“有可耕之地,而无可耕之民”的状况。清初从顺治到乾隆时期,政府鼓励移民入川,“无主荒地,听凭百姓垦种,永占为业”“荒地耕种,十年起科”。据统计,清初重庆府人口约2—3万,到1820年已达230余万。重庆府初耕地从1671年12.4万亩,到1728年达1259.76万亩。期间红苕、烟草伴随移民传入,形成“田种禾稻、山种杂粮”的格局。移民中的汉族、土家族、壮族、回族等定居川渝后,在元、服饰、生活习俗等方面深入互动。

——摘编自周勇《“湖广填四川”与重庆》

材料二1937年11月20日,国民政府发布《国民政府移驻重庆宣言》,引发全国各界向西南大迁移。到1940年6月底止,内迁民营厂矿共452家,内迁设备12万多吨。重庆成为全国最大的工业中心,重工业资本约占50%,改变了战前轻工业占优的状况。内迁重庆高校有中大、复旦等31所。1946年,重庆人口增加到124.5万,内迁人口包括有政府及各事业机关人员、沦陷区工商界人士、文化名人、学生、产业工人以及其他难民。随迁渝者日众,饭馆内苏(州)常(州)式的小馒头、汤包也都成为常见食物了。

——摘编自张瑾、龙海《抗战内迁大移民》

材料三20世纪60年代初期,国际局势日趋紧张。1964年国家定位把重庆地区“建设成能够制造常规武器和某些重要机器设备的基地”。1965年开始从沿海内迁了大批企事业单位,随迁的包括管理人员、熟练技工、科技人才等。经过三线建设者们的艰苦努力,重庆逐渐建成以重工业为主体、门类较齐全的工业生产体系。改革开放以后,他在经济建设主战场中再次发挥了重要作用。2018年10月,中宣部将“三线精神”列为新时代大力弘扬的民族精神、奋斗精神。

——摘编自田姝《三线建设内迁大移民》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清初川渝移民的特点及其产生的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析抗战内迁的背景及其作用。

(3)根据材料三并结合所学知识,谈谈对“三线精神”的理解。

材料一 元明以前中国的主要衣用植物是丝、麻、葛类,明代(大学衍义朴)记载:“汉唐之世,远夷虽以木棉入贡、中国未有其种……宋元之间,始传其种入中国。”北宋时期,福建、广东一带棉花种植已十分发达,北宋《文昌杂录》称“闽岭以南多种木棉,土人竞植之”。南宋传到江浙一带,元代的江西、江浙等行省都有种植。到了明代棉花已经在北方黄河流域大量种植,徐光启《农政全书》称,棉花“宋末始入江南,今则遍及江北与中州(今河南一带)矣”。

——摘编自蓝勇《中国历史地理》

材料二 鸦片战争后外国商品的输入破坏了中国家庭手工业,尤以棉纺织手工业最为典型。当英国的棉纺织业进入到机器生产阶段后,中国手工棉纺织业的竞争力便相形见绌。因为洋纱便宜,许多农民购买洋纱代替土纱进行手工织布。1894年,闽粤地区的手纺业“已有如风流云散”,“觅一纺纱器具而不可得”。洋布在中国的销量也越来越多,缓慢地克服了小生产者的顽强抵抗。洋纱洋布已经逐渐由沿海向边远腹地扩散。19世纪60年代,洋纱在中国土布生产中的使用率只占0.56%,90年代上升到18.94%。洋布在中国年用布总量中的比重,也从60年代的3.2%上升到90年代的13.39%。

——摘编自赵津主编《中国近代经济史》

(1)阅读材料一,结合所学,分析棉花引种对中国古代社会经济的影响。

(2)阅读材料二,结合所学,简述并评价晚清时期中国传统棉纺织业的变化。

材料

| 时期1 | 全国10万人口以上的城市增至46处。城市内商店可随意开设,不再采取集中的方式。定期草市墟市已普遍存在于大、中、小城市周围,成为人们日常生活不可缺少的交易场所。 |

| 时期2 | 城市一般自城中十字街分为东西南北四个部分。城中以坊为纲,坊下有街道胡同,组成街道、胡同的是城居铺户、行户。商人及其商业是城市生活最为活跃的部分。全国各主要城市都有商帮的会馆。 |

| 时期3 | 城市建筑规模发展,大致有城垣、官署、街道、市场、住宅、城郊建筑及手工业作坊区等组成部分。市肆集中在城市特定区域与官署区、住宅区严格区分开来,市场周围筑有墙垣,住宅区以闾里为单位。一些礼制建筑开始建立在城郊。 |

——摘编自张岂之主编《中国历史十万讲》

如表是秦汉时期、宋代、明清时期的城市发展概况。分别提取三个时期的城市发展信息,并说明与其相对应的历史时期。

材料一

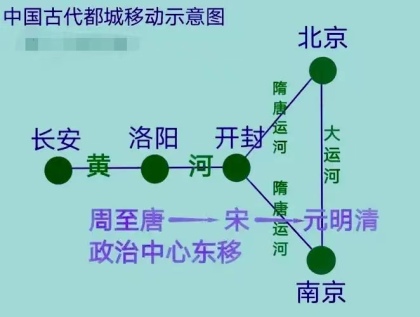

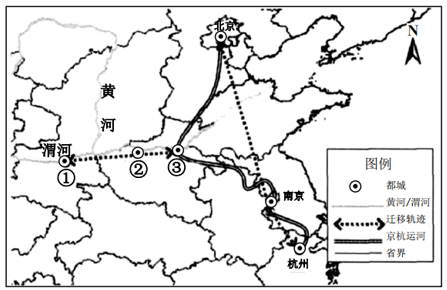

周朝至北宋、南宋至明清时期主要都城的空间分布格局与迁移轨迹示意图

材料二 中国气候格局与朝代的对应关系

| 公元前3000年—公元前1000年 | 公元前1000年—公元1100年 | 公元1100年—公元1900年 | |

| 气候格局 | 相对温暖期 | 寒暖交替期 | 相对寒冷期 |

| 大致对应朝代 | 五帝时期—商朝 | 周朝—北宋 | 南宋—清朝 |

| 都城分布规律 | 三河地区频繁迁移 | 长安—洛阳—开封东西向波动迁移 | 北京—南京—杭州南北向近海迁移 |

——摘编自杨帆、万炜《历史时期中国主要都城的分布变迁研究》

根据材料一、二,指出中国古代都城变迁的某一特点,并结合所学知识予以说明。

材料一 战国时期,各诸侯国商业发展,固定的贸易场所逐渐出现。这改变了原来商人在野外谋取利润的现象。由于商人的频繁往来和商业运输的发达,一批作为手工业中心和农副产品集散地的工商业城市勃然兴起。“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”的风气逐渐向整个社会渗透,大量的人不避“关梁之难,盗贼之危”交流四方物产,其中一部分人还参加政治活动,从而产生由大中小商人组成的独立商人阶层。

——摘编自熊林《浅谈春秋战国时期商品经济的发展》

材料二 汉武帝即位时,富商大贾势力恶性膨胀,地方王国铸币泛溢。为此,政府颁行了五铢钱,由于这种钱币制作精美,工艺精良,且具有一定的防伪性,远非私铸者能及,货币的混乱状态被彻底刹住。对盐的生产,全国设37个盐官分别管理。铁的做法也一样,自开矿、断冶、加工到发售,一概归国家经营。此外,政府还加强对全国物价的掌控,打击囤积居奇的现象,把富商大贾迁到都城附近或者边远地区,使其丧失赖以生存的经济基础。

——摘编自曾昭英《汉武帝的经济改革》

材料三 就宋代整个市场情况看,由一系列的城市、镇市和墟市组合而成的区域性市场,自小而大地发展起来了。这些市场可分为:以泞京为中心的北方市场,以东南六路为主的东南市场,由广南东西路组成的两广市场等。货币的发展是宋代商业发展在深度上的一个重要标志。在宋代,金、银、铜钱和铁钱是主要货币。铜钱不仅在国内和周边各族之间流通,也在南海诸国流通。随着商业信贷关系的发展,宋代最先产生和使用了交子。

——摘编自漆侠《宋代经济史》

(1)根据材料一,概况战国时期商品经济发展的主要表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析汉武帝上述措施产生的主要影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出宋代的“市”与前代相比的变化,并简要分析其原因。

材料一 在历史研究上,不要提研究资本主义萌芽了。与其说资本主义萌芽,不如叫近代化萌芽即市场经济的萌芽。

——摘编自吴承明《要重视商品流通在传统经济向市场经济转换中的作用》

把中世纪城市整体发展的主要特点作为一个结构体系来进行中西比较论证,我们会看到中国古代社会乃至明清时期的城镇基本上不可能孕育出这样的胚芽,因此所谓明清资本主义萌芽实在是一个不存在的伪问题。

——摘编自杨师群《明清城镇不存在资本主义萌芽》

材料二 在20世纪80年代前后,“资本主义萌芽”问题的讨论,又出现了一个高潮。这一时期的研究,呈现出精细化和总结性两大特点。既有战国、两汉等时段新说,又有从农业、社会经济结构与形态的剖析、旧说新议等层面进行了深入探讨,弥补了前期讨论的缺陷。

——摘编自何晓明《世界眼光与本土特色——中国资本主义萌芽研究》

材料三 回顾资本主义萌芽研究的学术史,可以从以下四个阶段去把握:①1930-1940年代:问题的最早提出及理论定调;②1950年代中期-1960年代中期:对经典结论的证明;③80年代:解放思想,回归学术;④90年代:开放语境下的深入探索。

——摘编自仲伟民《资本主义萌芽问题研究的学术史回顾与反思》

(1)材料一中的两种主张是否相同,据材料并结合所学知识加以分析。

(2)据材料二并结合所学知识,分析资本主义萌芽问题的讨论在80年代出现高潮的原因。

(3)据材料三并结合所学知识,请你谈谈影响历史研究的因素。

材料一 都城是一个国家或政权的重要象征,中国古代把营建都邑视为“国之大事”。据《续资治通鉴长编》卷十七记载:976年,宋太祖西巡洛阳,有意迁都洛阳甚而长安,“吾将西迁者无它,欲据山河之胜而去冗兵,循周、汉故事,以安天下也”。都指挥使李怀忠献言道:“东京有汴渠之漕,岁致江、淮米数百万斛,都下兵数十万人,咸仰给焉。陛下居此,将安取之?且府库重兵,皆在大梁(开封),根本安固已久,不可动摇。若遽迁都,臣实未见其便。”后来,在晋王赵光义的进一步劝阻下,宋太祖搁置迁都之事。

材料二 中国三千年来的都城变迁,用两条线就能划出个大概。第一条 从周朝至北宋时期,……第二条 从北宋至今,……。开封作为北宋都城,是中国都城变迁的重要过渡。下图为周朝至北宋、南宋至清朝时期主要都城的空间分布格局与迁移轨迹。

——摘编《都城的分布变迁研究》等

材料三 核心区作为一种政治地理学概念,是指国家内最重要的政治区或经济区所在,是在国家政治事务中发挥着支配作用的中心区位。中国古代的核心区在空间上经历了一个大尺度的运移过程,从早期的长安型到后期的北京型。中国历史上的核心区首先是政治上的重心,并不一定与经济重心相吻合,正如首都尽力向经济区靠拢,并不一定与经济区相吻合一样。封建时代的核心区是借助于强大的中央集权制,维系政治区与经济区之间的联系的。

——摘编自刘沛林《中国历代核心区的迁移及发展趋势》

(1)根据材料一并结合所学知识,北宋君臣“迁都之议”针对的是怎样的社会局势?并指出古代都城选择重点考虑的因素。

(2)综合材料一、二并结合所学知识,指出北宋都城开封在图中的位置(填写代号),概述西周至清朝三千年间主要王朝都城的迁移轨迹。

(3)根据材料三并结合所学知识,简要说明中国古代后期核心区的突出特点。(联系具体史实进行说明)