材料1949年自春至冬,全国相继发生旱涝、虫疫等自然灾害,被淹耕地约1亿亩,灾民达4000万人。敌对势力趁机“制造谣言破坏,阴谋暴乱,企图转移农民斗争目标”。尽管战争仍在继续,中央人民政府于1949年12月19日向全国发出《关于生产救灾的指示》,要求各地帮助灾民渡过灾荒。各地方政府成立救灾委员会,在党中央的领导下,通过及时发放救济物资、副业生产、开展社会互济、以工代赈、减租退押、安置灾民等措施,使灾情得到遏制并趋于缓和,至1950年4月,全国“各地灾荒停止发展”,“而且还与历史上灾后田园荒芜、赤地千里的景象相反”。同年8、9月份,全国绝大部分被淹田地水退之后都得到及时补种,农业生产逐步得到恢复。

——摘编自赵朝峰《简评建国初期的救灾度荒工作》

根据材料并结合所学知识,对“新中国成立初期的救灾度荒工作”作出合理的历史解释。

土地政策的变革

材料一 中国共产党建党之后,开展了带领人民反抗剥削压迫的革命运动,此时为激发农民阶级参与革命的主动性,我党转变了土地政策,将原本的“减租减息、限租限田”政策转变为消灭封建地主土地所有制,受为农民土地所有制。20世纪30年代,国内开始了抗日战争,在民族存亡的关键时刻,要求建立起最广泛的抗日统一战线,喊出“停止内战,一致对外”的口号。为动员社会中的一切积极分子参加抗日,中国共产党将土地政调整成“地主减租减息,农民交租交息”,抗战胜利后,国共之间的矛盾越发尖锐。为巩固群众基础,得到更多农民群众的支持,中国共产党颁布了《土地法大钢》,提出废止地主土地所有制。

——摘编自王玉《百年来中国共产党土地政策演变研究》

材料二 第八条国家依照法律保护农民的土地所有权和其他生产资料所有权。国家指导和帮助个体农民增加生产,并且鼓励他们根据自愿的原则组织生产合作、供销合作和信用合作。国家对富农经济采取限制和步消灭的政策。

——摘自《中华人民共和国宪法》(1954年)

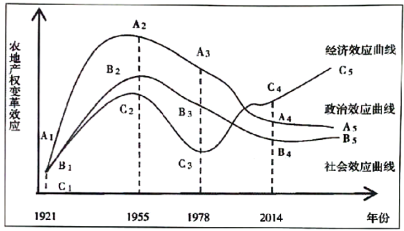

材料三 党的农地政策变革效应趋势

——刘聪、张露露《一百年来中国共产党的农村土地政策:演变历程、变革效应与后续展望》

(1)分析说明材料一中中国共产党土地政策的变化及其原因。

(2)材料二中1954年宪法对土地所有权的规定与当时农业改造的方向是否互相矛盾,请说明理由。

(3)指出材料三中阶段划分采用时间尺度的合理性,任选其中一个阶段谈谈你对这一阶段党的农地政策变革引起的经济、政治和社会效应趋势的理解。

劳动最光荣

材料1950-1955年《人民日报》有关社会主义劳动观的社论、报道标题摘录(部分)

| 1950年3月23日 | 《翻身农民情绪高、起早搭黑忙积肥》 |

| 1950年4月16日 | 《劳动换来光荣》 |

| 1950年4月22日 | 《河北满城劳动模范宋洛学当选县府委员》 |

| 1951年4月13日 | 《郑州私营华昌营造厂把头残酷剥削工人,郑州市人民法院己依法处理》 |

| 1952年4月29日 | 《湖南机械厂工人改进操作方法提高生产率》 |

| 1952年5月1日 | 《迎接劳动人民的世纪》 |

| 1953年12月20日 | 《李顺达积极宣传总路线并带头出卖余粮》 |

| 1954年1月16日 | 《安装机器比参加儿子的婚礼要紧》 |

| 1954年2月7日 | 《首都九十二个厂矿完成或超额完成上月计划》 |

| 1954年7月4日 | 《劳动是光荣的事情,努力劳动才会有荣辱》 |

| 1954年7月17日 | 《向学生家长积极进行劳动光荣的教育》 |

| 1955年3月11日 | 《重庆市许多劳动妇女光荣地加入共产党》 |

根据材料,评述新中国初期《人民日报》对社会主义劳动观的宣传。

新中国成立以来,我国中小学教科书政策随着时代变迁而演变。下表是新中国成立以来,我国中小学教科书政策的发展脉络。

| 时间 | 政策演变 | 基本情况 |

| 1949年—1984年 | “一纲一本”政策的曲折发展 | 新中国成立初期,新生政权将教科书建设放在重要位置。1950年底,我国组建了专业教材出版社——人民教育出版社;文革期间,人民教育出版社被解散,统编教材遭到全面禁止,教科书编写权下放至地方和学校;改革开放初期,教育领域拨乱反正,修订全国统编教科书,将教科书“国定制”治理模式进一步细化。 |

| 1985年—2000年 | “一纲多本”政策的萌芽阶段 | 为适应社会变迁和教育事业发展,人民教育出版社编制十年制和十二年制两版教材,这是“一纲一本”政策调整的重要标志。1986年,教育部设立教材审定委员会,提出有领导、有计划地实现教材多样化,以适应不同地区需要,各地教育差异性得到尊重;1996年,根据需要,国家教委对教材审定各方面作出详细安排和规定,教科书也从“国定制”变为“审定制”。 |

| 2001年至党的十八大 | “一纲多本”政策的落实阶段 | 在民主开放的政策环境中,我国中小学教材建设发生较大变化。 1999年颁发的《面向21世纪教育振兴行动计划》对教育改革进行全方位部署,“一纲多本”在新课改背景下开展;2001年颁布《基础教育课程改革纲要(试行)》规定实行国家基本要求下的教材多样化政策,新课改着眼于不断发展的国内外环境,努力促进我国教育水平整体提升。 |

| 十八大至今 | “一纲多本”政策的调整阶段 | 十八大以后,党和国家从国家意志的体现和国家事权的彰显角度重视教材建设的价值和意义。2017年3月国家教材委员会成立,办公室设在教育部;同年9月,中小学部分学科教材统一使用“部编本”;2019年,所有年级全部使用部编教材。“一纲多本”教科书政策的调整扭转了教材发行及使用过程中过于市场化的局面,有利于把握正确的政治方向和育人方向,同时提高了教材质量。 |

——整理自卢德生、王垚芝《新中国成立以来我国中小学教科书政策的演变》

根据材料并结合所学知识,围绕“中小学教科书政策演变”为主题,自拟论题并予以论述。(要求论题明确,立论有据,语言准确,逻辑清晰。)

1982年初山东省委、省政府确定邹县为农村体制改革的试点。我们要触动人民公社政社合一的体制,胆有多大,要是搞错了,该是什么罪名,我当时也是心有余悸。我们一班人经过反复研究讨论,确定公社改为区,为县的派出机构,乡为实体政府,大队改为行政村,建立村委会,由村民选举产生,生产队改为经营组。区、乡的三个组织均为科级。区乡机构改革后来又有二次调整完善。政社合一的人民公社组织和名称从此不见了。这在全省是第一家,在全国也未见资料记载。为了避免“取消”二字,这次改革名为“设区建乡”。3天之内,区、乡、联合公司全部挂牌办公,280名被调整的干部3天内全部到位。

1982年12月4日,第五届全国人大第五次会议通过了我国第四部宪法。总纲第八条规定:“农村人民公社、农村经济合作社和其他生产、供销、信用、消费等各种形式的合作经济,是社会主义劳动群众集体所有制经济。”我的心才真正踏实下来

——冯钦河《邹城纪念改革开放40周年口述史》

概括指出材料所蕴含的历史信息,并结合时代背景加以阐释。

| A.最终消灭了封建剥削制度 | B.使土地由私有变为了公有 |

| C.夯实了工业发展的基础 | D.通过赎买确立了国营经济 |

| A.稳定全国的物价体系 | B.支援抗美援朝战争 |

| C.确立个人所得税制度 | D.实施“一五”计划 |

材料一

1949~2018年中国粮食生产情况

——数据来源于国家统计局(不包含港澳台地区)

材料二 1949年国家粮食管理局成立,加强了对粮食的管控。1953年为配合工业化之需求,实行粮食等产品统购统销,进行计划收购和计划销售。1958-1962年,国家对统购统销制度进行改进,普遍实行定量配给制,以粮油票来供应粮油。“文革”时期,粮食供应问题再度恶化。改革开放初期,国家在提高粮食收购价格的同时,进一步减轻农民负担,开始逐渐恢复粮食贸易市场,实行多渠道的粮食经营策略,粮食产量回升,但财政补贴日益加重。1993年起,粮票制度被废除,全国的粮食统销制度被取消,并且逐步开放粮价。我国加入WTO后,使得中国的粮食流通体制改革面临前所未有的复杂局面。

——摘编自何思源《新中国成立70年来我国的粮食流通体制变迁研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别指出1949~2018年我国粮食生产总体发展趋势并分别说明原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述新中国成立70年来我国的粮食流通体制变迁及其影响。

材料一 1937年时中国的大后方(含川、滇、黔、陕、甘、湘、桂七省)仅有工厂237家,全面抗战爆发后,国民政府决定开展以国防为中心的经济建设运动,将沿海工业向内地迁移,共计内迁工厂448家,机料7.09万余吨,内迁技工人数1.2万余人。……到了1942年时,渝、川、康、湖、桂、滇、黔等西南地区和西北的陕甘地区的工厂数占全国90%以上,尤其渝、川、湖最为密集。

——据陆婷《抗战时期工业内迁与二十世纪六十年代三线建设》

材料二

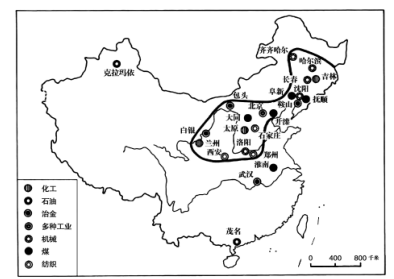

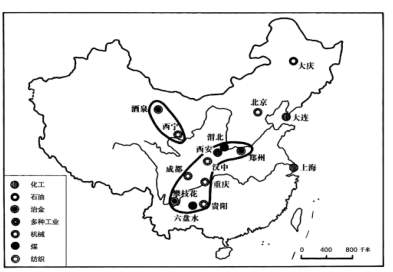

图1 20世纪50年代建成的主要工业中心分布示意图

图2 20世纪60年代建成的主要工业中心分布示意图

——据薛凤旋《中国城市及其文明的演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出20世纪三四十年代我国工业布局的变化并分析其影响。

(2)观察材料二中的地图,指出20世纪六十年代我国工业布局发生的变化,并结合所学知识分析其原因。

| A.人民生活的差异性 | B.宏观调控的必要性 |

| C.引进外资的盲目性 | D.市场经济的落后性 |