黄河:中华文化的摇篮,还是“中国的忧患”?

材料一 有史册记载的黄河决口泛滥约有1593次,较大改道26次,常被提到的重大改道有6-7次。

黄河改道简史

| 序号 | 时间 | 相关记载 | 黄河入海流向 |

| 第一次 | 春秋时期 | “周定王五年(公元前602年)河徙,自宿胥口(今浚县)东行漯川,又经滑台城,又东北经黎阳县南,又东北经凉城县,又东北为长寿津(今河南滑县),河至此与深川别行而东北入海,《水经》谓之大河故渎”。 | 沧州入渤海 |

| 第二次 | 新莽时期 | 公元11年,“河决魏郡(今河南濮阳西北),泛清河以东数郡”。后来东汉王景奉命治理黄河,此后800余年黄河没有大变动,人称“王景治河千年无患”。 | 利津入渤海 |

| 第三次 | 北宋庆历年间 | 公元1048年,黄河在今河南省濮阳县决口,河水泛滥后分为两脉。 | 北流由天津入渤海,南流由无棣笃马河入渤海 |

| 第四次 | 南宋建炎年间 | 公元1128年,东京留守杜充为抵御金军,在滑州掘开黄河堤防,意图以洪水阻挡敌军南下,黄河自此夺淮入海。 | 北流、南流两分支分别入渤海、黄海 |

| 第五次 | 明朝弘治年间 | 公元1493年,“自商、虞而下,由丁家道口抵韩家道口、赵家圈、石将军庙、两河口,出小浮桥下二洪”。 | 北流断绝,南流入淮河进黄海 |

| 第六次 | 清朝咸丰年间 | 公元1855年,咸丰帝谕示:“现值军务未平(太平天国起义),饷糈不继,一时断难兴筑,……所有兰阳漫口,即可暂行缓堵”。 | 利津入渤海 |

材料二 黄河改道总览图

(1)指出历史上黄河频繁改道泛滥的原因。

(2)概括黄河改道所产生的影响。

材料一 以至于开元、天宝之中……故太平君子唯门调户选,征文射策,以取禄位,此行己立身之美者也。父教其子,兄教其弟,无所易业,大者登台阁,小者任郡县,资身奉家,各得其足,五尺童子,耻不言文墨焉。是以进士为士林华选,四方观听,希其风采,每岁得第之人,不浃辰而周闻天下。故忠贤隽彦韫才毓行者咸出于是,而桀奸无良者或有焉。

——摘引自[唐]杜佑《通典·选举典》

材料二 古代礼律关系密切,而司马氏以东汉末年儒学大族创建晋室,统制中国,其所制定之刑律尤为儒家化,既为南朝历代所因袭,北魏改律,复采用之,辗转嬗蜕,经由(北)齐隋,以至于唐,实为华夏刑律不祧之正统……隋唐刑律近承北齐,远祖后魏,其中江左因子虽多,止限于南朝前期,实则南朝后期之律学与其前期无大异同。

——摘引自陈寅恪《隋唐制度渊源略论稿》

材料三 [开皇]五年五月,工部尚书长孙平奏令诸州百姓及军人劝课当社,共立义仓,当社有饥馑者,即以此谷赈给。……十四年关中大旱,人饥,上幸洛阳,因令百姓就食,从官并准见口赈给,不以官位为限,是时义仓贮在人间,多有费损。十五年诏令:“所有义仓杂种并纳本州。”……贞观二年四月,上曰:“既为百姓先作储贮,官为举掌,以备凶年,深是可嘉,宜下有司,议立条制。”户部尚书韩仲良奏:“王公以下垦田亩纳二升,贮之州县,以备凶年。”……永徽二年敕:“义仓据地收税,实是劳烦,宜令率户出粟,上下户五石,余各有差。”

——摘编自[隋]《隋书·食货志》[唐]《唐会要·仓及常平仓》

(1)根据材料一,结合所学,概述隋唐时期“以进士为士林华选”这一历史现象出现的原因,并指出唐朝官员考核的标准。

(2)根据材料二,结合所学,指出唐朝政府注重礼治的官方著作及其历史地位;简要概括这一历史时期推动“刑律儒家化”的原则与目的。

(3)根据材料三,简要分析由隋初到唐中期义仓设置的变化,并结合所学指出历代统治者重视民众基本生活保障的根本目的。

材料一 中国民众在农业劳作中领悟到:说空话无补于事.实心做事必有所获。农耕文明下。农民希望起居有定,耕作有时,因而他们追求安宁稳定。以穷兵黩武为戒。中国北方民族的勇猛善战、粗犷强劲等成为农耕文化的补强剂;先进的农耕文明又促进了游牧民族社会形态的变化。这一切形成了古代中国不同区域文化格局。

——摘编自倪晓燕{农耕经济对中国传统文化特征形成的影响》

材料二 唐末宋代以后,中国的农耕技术并无明显的突破,明清时期的农业劳动生产率与宋代相比较,大体处于同一水平线上。农业生产总量的增长不是通过科学技术的提高。而是主要依靠扩大耕地面积以及引进高产作物如玉米、番薯来实现的。当然这一实现。也包括大量劳动力的投入。

材料三 古代中国的商品经济与西方商品经济一样,都对自然经济有潜在的瓦解作用。但这种瓦解作用成长到一定程度时,往往因农耕经济的多元化结构而被化解或吸收,在中国封建社会,商人经商致富后除买田置地外,更想跻身官僚地主阶层。

——材料二、三均整理自张岱年方克立主编《中国文化概论》

(1)根据材料一,指出农耕经济对中华民族的影响。

(2)根据材料二、三,概括古代中国社会经济发展的局限性。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对中国古代农耕文明的认识。

材料 1976年,在河北磁县一个叫磁山遗址的地方,发现了上百个粮食窖穴……当时做了一种叫作“灰像法”的研究,认为这些粮食是粟。最近的研究证明里面还有黍和其他一些作物,但是以粟和黍为主。如果把这些窖穴里储藏的粮食换算成新鲜的小米,有十几万斤。……同时,这里还出土了三种制作得非常好的农具:一种是石铲,翻地用的,证明那时人们已经知道翻地了;另一种是石镰,就是石头做的镰刀状农具;还有一种是石磨盘、石磨棒,加工谷物用的。与磁山(遗址)几乎同时发现的河南新郑的裴李岗遗址,发掘出的农具几乎跟磁山的一样,只是石铲、镰刀都带锯齿,比磁山的更先进了。差不多同时,人们在甘肃大地湾窖穴里面发现了粟,而且还是完整的一把,捆在一起,还保留着穗子。

——卜宪群《中国通史》

(1)根据材料,分析说明磁山遗址、裴李岗遗址以及大地湾遗址属于石器时代的哪一时期。

(2)根据材料,概括指出上述遗址所反映出的当时黄河流域农业生产的基本特征。

材料一 早在距今七千年前,我国长江下游地区已出现了发达的稻作文化。黄河流域先秦时代比今天温暖,宜种稻的下隰地较多。《史记·夏本记》《豳风·七月》《小雅.甫田》《白华》《周颂·丰年》等都有多地种植水稻的记载。先秦时代北方产稻地区比现在更广,但种植面积却不大,在黄河流域的作物构成中,稻比不上粟的地位。稻和梁都是珍贵的食品,稻大多是用来酿酒的。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

材料二 中国历史上的大规模人口南迁,为稻米种植带来勃勃生机。跟随北方移民一起南下的,还有他们先进的种植技术,这些技术与南方的湿润气候与丰厚土壤一拍即合,大片蛮荒之地变成万顷良田。经过隋、唐、五代到宋朝的不断经营和开发,江南的稻米逐渐成为维系国力的最重要因素。

——摘编自文慧《稻米传奇》

材料三 大约3000年前开始,稻米从中国出发,向北传递到朝鲜,向南影响至越南,2000年前东传到了日本。中国稻米穿越崇山峻岭、漂洋过海,随后陆续传播到西亚、欧洲等地,最终形成了日本学者渡部忠世所说的“稻米之路”。

——摘编自文慧《稻米传奇》

(1)结合材料一、二和所学知识,概括先秦时期稻作文化的特点,并简析隋唐到宋代江南稻米广为种植的原因。

(2)结合上述材料和所学知识,分析“稻米之路"形成的作用。

材料 蜀郡在秦国地理位置非常重要,它是秦国的天下粮仓和大后方,蜀地的粮食、竹简,还有木材、药材,名满天下。从蜀郡顺着长江而下可以直接攻打楚国。《华阳国志》记载“秦孝文王以李冰为蜀守,(冰)能知天文地理。”李冰经过长期的考察和实地询问,“乘势利导,因时制宜”,在岷江出山口的弯道建造一座分水堤,把岷江分成了两条江,一条叫内江,直接通向成都平原,主要用于航运和灌溉,还有就是人畜的生活用水;另外一条叫外江,通往长江,主要用于泄洪和排沙。都江堰巧妙地运用了弯道环流原理,能够自动分流、自动排沙,自动调节水流量。对此,汉代文献《风俗通》,里记载:“秦昭王听田贵之议,以李冰为蜀守,开成都两江,造兴,溉田万顷以上,始皇得其利,以并天下,立其祠也。”

——摘编自王启涛《李冰和都江堰》

(1)根据材料并结合所学知识,概括李冰能够修成都江堰的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析都江堰修建的历史意义。

材料 “耕织图”是中国古代表现农业生产的图画。已发现的汉代牛耕图皆位于北方州郡,南方地区尚未发现牛耕图像。这些农耕图像的题材内容从表现人力锄耕逐渐变为“徙民屯田,皆与犁牛”。嘉峪关魏晋墓室耙地图有两幅,一幅系“二牛一人式”,一幅展现了另一种播种方式:前面一妇女播撒种子,其后一男以耰(yōu)打碎土块以覆盖播撤下的种子。唐五代时期的牛耕图多数展现了“二牛一人式”的耕作方式,少数为“一牛一人式”,主要发现于陕西三原李寿墓及甘肃莫高窟等地,且数量较多。宋代是我国耕织图发展的重要时期,楼璹(shú)绘制的《耕织图》系统描绘了南方农业耕作生产的全过程,后世依照楼图临摹和翻刻者众多。清代耕织图的创作最初由帝王命宫廷画师临摹楼图作画,再由帝王亲自题写诗文,装裱成为完整的书画作品后择其优者刊刻印行,刻立石碑,形成了形态各异的“耕织图”文献,或深藏清宫、或赏赐王公、或立碑长存、或流布民间、或广传海外。

——摘编自张铭《历代<耕织图>中农业生产技术时空错位研究》

(1)根据材料,概括历代耕织图呈现的变化,并结合所学知识简析其原因。

(2)根据材料并结合所学知识,说明耕织图对研究古代百姓日常生活的史料价值。

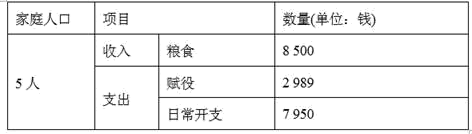

材料一 下表为据《汉书·食货志》简编而成的《西汉农民家庭年收入(粮食)与支出情况表》。

材料二 汉代农民“外出为庸(佣)”的现象颇为普遍,如“第五访少孤贫,常佣耕以养兄嫂”“申屠蟠家贫,佣为漆工”“栾布穷困,卖庸于齐,为酒家保”等。

材料三 由于受当时社会历史条件发展的限制,田庄主不可避免地会对田庄内的宾客、徒附和奴隶进行剥削。同时,由于田庄作为一个综合经营的实体能够“闭门成市”,自给自足,使得它带有种游离于社会之外的倾向性。特别是那些拥有大量私人武装的田庄,在国家控制无力时,田庄就会成为割据势力的政治支柱和经济基础,成为国家统一的对立物。如《后汉书·酷吏·李章传》记载:“赵、魏豪右往往屯聚,清河大姓赵纲遂于县界起坞壁,缮甲兵,为在所害。”汉末董卓在郿筑坞,高厚七丈,周围一里一百步“积谷为三十年储”,号曰“万岁坞”。“坞中珍藏有金二三万斤,银八九万斤,锦绮缋毂纨素奇玩,积如丘山。”董卓认为有了郿坞,“事成雄据天下;不成守此足以毕老”(《董卓传》)。再者东汉时期的豪族在田庄中隐瞒大量田产和劳动农民创造的物质财富大部分不是作为赋税纳入国库,而是作为地租被田庄主所攫取,影响国家的经济收入,在很大程度上削弱了东汉中央集权的经济力量,“使得东汉封建经济的发展不是像西汉那样表现为封建国家的强大,而是表现为封建国家的贫弱和政治的不稳定”。

——杜庆余《论汉代田庄的历史地位》

(1)材料一、二反映了什么社会问题?与材料三体现的经济现象有什么关系?

(2)根据材料三概括田庄经济的危害。

材料 中国古代的农业划分为六个发展阶段:第一,新石器时代,农业技术的萌芽时期。中国农业大约起源于一万年前,农业的产生为人类文明的进步奠定了坚实的基础。第二,夏、商、周,农业技术的初步形成时期。这一时期中国发明了金属冶炼技术,青铜农具开始应用于农业生产,水利工程开始兴建,农业技术有了初步的发展。第三,春秋战国,精耕细作的发展时期。这是中国社会大变革和科技文化大发展时期,冶铁技术的发明标志着新的生产力登上历史舞台,铁农具和畜力的利用,推动了农业生产的大发展。第四,秦、汉至南北朝,北方旱地精耕细作技术的成熟时期。耕、耙、耱配套技术形成,多种大型复杂的农具先后发明并应用。第五,隋、唐、宋、元,南方水田精耕细作的形成时期。经济重心从北方转移到南方,南方水田配套技术形成。第六,明朝至清前中期,精耕细作的深入发展时期。农业生产向进一步精耕细作化发展,美洲新大陆的许多作物被引进中国,对中国的农作物结构产生重大的影响,多种经营和多熟种植成为农业生产的主要方式。

——李济宁《中国古代农业》

请回答:

(1)依据材料并结合所学知识,概括影响农业发展的要素有哪些?

(2)依据材料,概括中国古代农业的整体特点。

(3)结合材料,简述你对精耕细作的认识。

材料一 汉代的经济作物在北方地区已经被广泛种植,一些豪强地主的庄国往往经营大规模的园圃,梁孝王的东苑更是“奇果异材毕备”。当时的经济作物种类主要包括枣、桃、李、杏等水果,以及韭、葱、姜、芥等蔬葉。每种作物往往又培有出若干品种,有的水果品种达数十种之多。棉花在这一时期已经传入中国,但是种植仅限于边地,范围不广。

——摘编自齐涛《中国古代经济史》

材料二 明清时期,经济作物种植已经遍及大江南北,除传统的作物外,棉、烟、茶、甘蔗等作物的种植也极为广泛,成为农业生产的重要组成部分。元代的棉纺织技术出现重要突破,到了明代,棉花的种植已遍及全国。同时还出现了一些专业产棉区,如松江地区“大半植棉,当不止百万亩”。甘蔗主要在南方种植,又以广东为最多。茶叶种植遍及全国而又各具特色,安徴霍山茶、云南普洱茶都闻名全国。畑草自明代中叶传入中国后,迅速传遍全国。其中,山东济宁烟、山西青烟远近闻名。

——摘编自侯家驹《中国经济史》

(1)根据材料一、二,概括汉代与明清时期经济作物种植的差异。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析明清经济作物种植广泛的原因。