| A.使区域之间的长途贩运非常繁荣 | B.有利于瓦解秩序森严的礼乐制度 |

| C.一定程度上提高了手工业者地位 | D.促进新兴商业阶层地位持续走高 |

材料一 元明以前中国的主要衣用植物是丝、麻、葛类,明代(大学衍义朴)记载:“汉唐之世,远夷虽以木棉入贡、中国未有其种……宋元之间,始传其种入中国。”北宋时期,福建、广东一带棉花种植已十分发达,北宋《文昌杂录》称“闽岭以南多种木棉,土人竞植之”。南宋传到江浙一带,元代的江西、江浙等行省都有种植。到了明代棉花已经在北方黄河流域大量种植,徐光启《农政全书》称,棉花“宋末始入江南,今则遍及江北与中州(今河南一带)矣”。

——摘编自蓝勇《中国历史地理》

材料二 鸦片战争后外国商品的输入破坏了中国家庭手工业,尤以棉纺织手工业最为典型。当英国的棉纺织业进入到机器生产阶段后,中国手工棉纺织业的竞争力便相形见绌。因为洋纱便宜,许多农民购买洋纱代替土纱进行手工织布。1894年,闽粤地区的手纺业“已有如风流云散”,“觅一纺纱器具而不可得”。洋布在中国的销量也越来越多,缓慢地克服了小生产者的顽强抵抗。洋纱洋布已经逐渐由沿海向边远腹地扩散。19世纪60年代,洋纱在中国土布生产中的使用率只占0.56%,90年代上升到18.94%。洋布在中国年用布总量中的比重,也从60年代的3.2%上升到90年代的13.39%。

——摘编自赵津主编《中国近代经济史》

(1)阅读材料一,结合所学,分析棉花引种对中国古代社会经济的影响。

(2)阅读材料二,结合所学,简述并评价晚清时期中国传统棉纺织业的变化。

| A.私营手工业占主导地位 | B.出现了资本主义的萌芽 |

| C.政治经济重心已经分离 | D.集镇发展呈现专业化 |

材料一 古罗马城的建设经历了王政时代.共和国时代.帝国时代三个阶段。共和国时期,了防止外敌入侵,罗马人不仅将罗马城进一步扩大,修建了周长10公里,厚近4米.高7米多的城墙,并建造了坚固的城门.塔楼.碉堡等工程。公元前1世纪.罗马城已经拥有100万的人口,无论从地理上还是从政治上,都是罗马帝国的中心。罗马城内工商业发展迅速,金融.行会.高利贷业也有很大发展。当时手工业作坊密布于城市街区,手工行业达数十种。从帝国建立到公元180年左右,以皇帝命名的广场.神庙.剧场.圆形剧场与浴场等亦趋于规模宏大与豪华富丽。罗马帝国的皇帝好大喜功,建造了越来越宏伟的建筑,也导致罗马帝国逐渐走上了衰败之路。

——摘编自(英)迈克尔·格兰特《罗马史》等

材料二 汉长安城是当时世界上规模最大的都城,选洗建在宽阔的关中平原上,一共有12座城门,一门三道,中间的门道专供天子使用,行人左出右入,城内的道路规整,布局与形制按照《周礼·考工记》进行设计营造。汉长安城的礼制建筑位于南郊,有宗庙.辟雍和社稷遗址等。统治中心位于中.南部,市场.民间手工作坊和闾里集中在城北。东市.西市具有重要的商业功能,由于城门管理严格,主要服务于达官贵族。汉长安城布局上所表现出的崇方思想.择中观念.规整的城门配置制度.棋盘式道路网,以及“前朝后市”和“左祖右社”的布局等在中国古代都城发展过程中有着典型意义,对后代都城的营建影响深远。

——摘编自徐卫民《汉长安与古罗马城政治功能比较研究》

材料三 梁思成(1901-1972年)是中国著名建筑史学家.城市规划师。1949-1951年,梁思成干持北京城市规划期间.主张把城市区域分为工作.居住.文娱游息三大种类,它们之间必须有极短距离的联系。工作分为基本工作.服务工作两大类,它们中间需有合理的联络。居住区内部的构成,采用邻里单位的形式,一个邻里的人口约六、七千至一万人,邻里中心设施应包括文娱.福利设施和学校;中心周围是公园.体育场,儿童游戏场等。政府的行政中心区应自成一区,独立设置,该区应与城市其它功能保持合理的关系。鉴于北京旧城的状况和政府行政中心区的特殊要求,提出“古今兼顾,新旧两利”的原则,在老城外建设新区是为上策。

——摘编自高亦兰·王蒙徽著《梁思成的古城保护及城市规划思想研究》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出汉代长安城与古罗马城的异同。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括影响汉代长安城建设的因素。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析梁思成关于北京城市规划的价值。

| A.国家管理的强化 | B.民族融合的发展 | C.边地贸易的繁荣 | D.军备建设的加强 |

材料

| 时期1 | 全国10万人口以上的城市增至46处。城市内商店可随意开设,不再采取集中的方式。定期草市墟市已普遍存在于大、中、小城市周围,成为人们日常生活不可缺少的交易场所。 |

| 时期2 | 城市一般自城中十字街分为东西南北四个部分。城中以坊为纲,坊下有街道胡同,组成街道、胡同的是城居铺户、行户。商人及其商业是城市生活最为活跃的部分。全国各主要城市都有商帮的会馆。 |

| 时期3 | 城市建筑规模发展,大致有城垣、官署、街道、市场、住宅、城郊建筑及手工业作坊区等组成部分。市肆集中在城市特定区域与官署区、住宅区严格区分开来,市场周围筑有墙垣,住宅区以闾里为单位。一些礼制建筑开始建立在城郊。 |

——摘编自张岂之主编《中国历史十万讲》

如表是秦汉时期、宋代、明清时期的城市发展概况。分别提取三个时期的城市发展信息,并说明与其相对应的历史时期。

| A.刑政清简,维护货币金融流通稳定 | B.推动赋税制度的改革 |

| C.宽刑省法,加强中央对地方的控制 | D.促进商品经济的发展 |

材料一

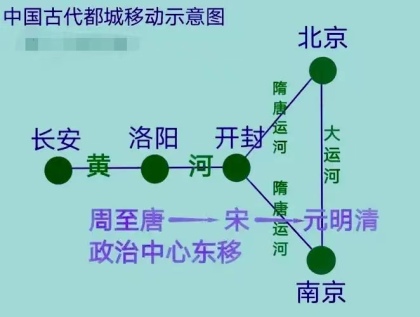

周朝至北宋、南宋至明清时期主要都城的空间分布格局与迁移轨迹示意图

材料二 中国气候格局与朝代的对应关系

| 公元前3000年—公元前1000年 | 公元前1000年—公元1100年 | 公元1100年—公元1900年 | |

| 气候格局 | 相对温暖期 | 寒暖交替期 | 相对寒冷期 |

| 大致对应朝代 | 五帝时期—商朝 | 周朝—北宋 | 南宋—清朝 |

| 都城分布规律 | 三河地区频繁迁移 | 长安—洛阳—开封东西向波动迁移 | 北京—南京—杭州南北向近海迁移 |

——摘编自杨帆、万炜《历史时期中国主要都城的分布变迁研究》

根据材料一、二,指出中国古代都城变迁的某一特点,并结合所学知识予以说明。

| A.经济重心南移 | B.商业经营不受时空限制 |

| C.坊市制度开始打破 | D.抑商政策有所松动 |

| A.场镇数量增长反映当时商人地位提高 |

| B.清政府比明代更加重视发展商业 |

| C.明清西南地区农村商品经济有所发展 |

| D.西南地区城乡经济发展趋于平衡 |