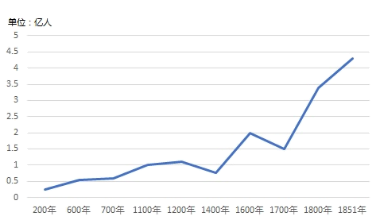

| A.宋代人地矛盾推动了精耕细作农业发展 | B.首过两亿得益于生产技术革命性变化 |

| C.1700年后直线上升根源于赋税制度改革 | D.国家分裂时期人口都呈现出下降趋势 |

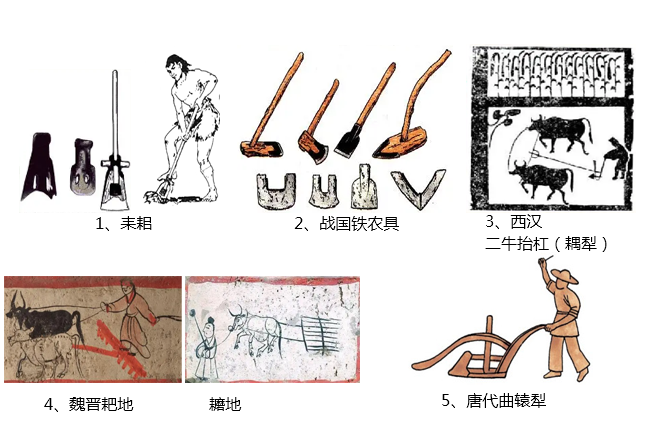

材料一 中国古代农具的发展变化

(1)根据材料一,概括中国农业生产工具的发展趋势,分析其对中国古代农业发展的作用。

材料二 新石器时代,关中平原和中原地区已出现农耕活动。战国时期,铁农具的使用和商鞅变法奖励农垦的政策,增加了耕地面积和粮食生产量,关中平原由此最早获得“天府”的誉称。郑国渠建成,关中为沃野,无凶年,“秦以富强,卒并诸侯”。据司马迁记载,秦汉时关中财赋占天下十之六。

东汉末年以来,中原战乱,人民“避地江南甚众”,带去了先进的技术。使江南地区成为农业发达区。安史之乱发生后,中原人口又大批南迁。韩愈说:“当今赋出天下,江南居十九。”宋朝时出现的“苏湖熟,天下足”的现象。

进入明代后,原先曾经以天下粮仓闻名的苏州、湖州及其周边地区,“地窄人稠,民间多以育蚕为业,田地大半植桑,民之米谷向藉(凭借)外江商贩接济。”长江中游的湖广地区作为“天下粮仓”成为定局,所产粮食沿着长江而下,源源不断供应江浙各地。

——摘编自樊树志《晚明大变局》

(2)依据材料二和所学知识,简述中国古代产粮中心的,两次变迁,并分别分析其原因。

材料三 《醒世恒言》叙述:明朝浙江淳安县人张迁,贩售漆油等物品,致富数千金,于是购置田产,成为大地主。《清代全史》叙述:杭州人张瀚的祖先在(明朝)成化末年购织机一张从事纺织,织布精良,“每一下机,人争鬻之”,因此获利甚多,后来织机发展到二十余张。

(3)材料三中提及的人物从事的经济活动有哪几种?这几种经济活动对我国资本主义萌芽的发展分别产生了什么影响?

| 省份 | 出土地点 |

| 陕西 | 米脂、绥德、西安、陕北 |

| 山东 | 滕县、邹城 |

| 山西 | 平陆 |

| 内蒙古 | 和林格尔(2幅壁画) |

| 江苏 | 泗洪、睢宁 |

| A.北方牛耕较南方更为普遍 | B.牛耕技术推动经济重心南移 |

| C.犁耕技术出现多样化趋势 | D.精耕细作农业已经走向成热 |

| A.刀耕火种——石器锄耕——铁犁牛耕 |

| B.石器锄耕——刀耕火种——铁犁牛耕 |

| C.铁犁牛耕——刀耕火种——石器锄耕 |

| D.石器锄耕——铁犁牛耕——刀耕火种 |

| A.推动江南地区商品经济的发展 | B.有助于土壤保持其肥力 |

| C.顺应了经济重心南移的趋势 | D.促进了土地制度的变革 |

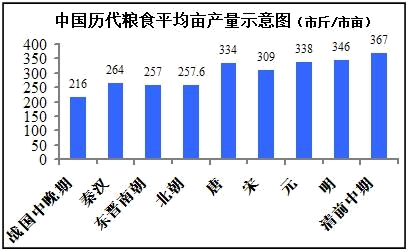

| A.总体趋势是唐宋以前提高较快,唐宋之后趋于停滞 |

| B.东晋南朝亩产下降是因为生产工具长期得不到改进 |

| C.唐代亩产较秦汉提高得益于精耕细作技术发展 |

| D.明清亩产量提高是因为海禁与抑商政策的成效 |

| A.经济重心南移趋势明显 | B.区域农业得到一定发展 |

| C.地方豪强势力逐渐强大 | D.精耕细作技术臻于成熟 |

| A.中央集权的加强 | B.诸侯争霸的剧烈 | C.等级制度的瓦解 | D.铁犁牛耕的推广 |

二牛三人 |  |  二牛一人 |

| A.生产方式的逐步推广 | B.农业生产力的不断发展 |

| C.铁器治铸技术的发达 | D.耕作方式的革命性变化 |

| A.铁犁牛耕得到普及 | B.人居环境已急剧恶化 |

| C.土地兼并日益加剧 | D.生产力水平得到发展 |