材料一 云梦秦简《关市律》中提到“为作务及官府市”,这证明了官营商业的存在;在《金布律》《仓律》等书中都有官府出卖器物、原材料和牲畜的记载,盐、铁更是由官府垄断经营,利润巨大。《汉书·食货志》曾引援董仲舒的说法,商鞅变法后,官府的“盐铁之利,二十倍于古”,西汉初期在“无为而治”的大环境下,官营商业有所削弱,但汉武帝又实行盐铁官营政策。东汉把盐、铁统改为各郡国主管,实行“民营官税”,仅仅个别郡仍由官府经营采矿、冶炼和铁器销售,虽然东汉依然存在其他官府手工业部门,但总体上其官营商业的规模已经无法与西汉相比。

——摘编自朱绍侯《中国古代史教程》

材料二 茶盐本为人民的生活必需品,茶盐之税也是国家财政的重要来源,官府经营茶盐,与民争利,实为下下策,不仅获利不比通商多,而且由于“利之所诱,虽曰刑人,号痛之声动乎天地,弗能禁也”,也极易导致人民的反抗、威胁朝廷的统治和社会的稳定。宋王朝又几次变异茶盐之法,或禁或驰,致使社会秩序更加不稳。因此进步的士人主张“今日之宜,莫如一切通商,官勿卖买,听其自为”,“诏天下茶盐之法,尽使行商,以去苛刻之刑,以息运置之劳,以取长久之利”。

——摘编自徐红《两宋时期士大夫商业思想探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析秦朝和西汉中后期强化官营垄断商业的共同目的。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国古代官营商业的发展趋势,并论述材料二中两宋时期士大夫商业思想的合理性。

| A.加重了对轮班匠的剥削 | B.弱化了对工匠的人身管控 |

| C.表明官营手工作坊破产 | D.使白银正式成为合法货币 |

| A.顺应了赋役合并的趋势 | B.赋予工匠更换职业的权力 |

| C.激发了社会生产的活力 | D.促成了官营手工业的繁荣 |

| A.青铜器礼器平民化趋势凸显 | B.中原地区手工业发达 |

| C.官营手工业技艺高超 | D.中山靖王在诸侯中地位特殊 |

这说明当时

| A.姓氏与职业具备了必然联系 | B.手工业和商业出现合一趋势 |

| C.手工业生产已出现专业分工 | D.职业和身份已形成世代相传 |

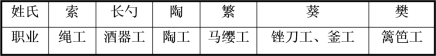

| 姓氏 | 索 | 长勺 | 陶 | 繁 | 葵 | 樊 |

| 职业 | 绳工 | 酒器工 | 陶工 | 马缨工 | 锉刀工、釜工 | 篱笆工 |

| A.姓氏与职业具备了必然联系 | B.手工业和商业出现合一趋势 |

| C.手工业生产已出现专业分工 | D.职业和身份已形成世代相传 |

| A.官营和民营的内在矛盾 |

| B.官商合流趋势得到加强 |

| C.别具特色的手工业技术 |

| D.封建官府的垄断性经营 |

| A.官营手工业在相当长时期占据战手工业生产的主流。 |

| B.官营手工业使手工的发展比较有序,但也限制了手工业者的自由 |

| C.相对私营手工业,官营手工业的发展趋势日益萎缩 |

| D.古代官营手工业发达,大量产品投放市场满足了人民的生活需要 |

9 . 阅读材料,完成下列要求。

材料西周工匠集中在官府设立的作坊内,职业世袭,世代为官府劳作。长期以来,官营作坊的工匠主要来自官奴婢、刑徒和征调来无偿服役的民间工匠。元代实行匠籍制度,官府工匠世代不得脱籍,不允许从事私人生产。明代匠籍制度下的工匠必须定期到官府作坊服役,在政治上社会地位低下。明代民户为三等,“曰民、曰军、曰匠”,匠户最为卑贱。其中“匠”世代不能转业脱籍,不得做官。明成化二十一年(公元一四八五年),发布了班匠以银代役的法令,根据法令,凡愿出银者可以出银代役,不愿者仍旧当班,这是双轨并行的办法。清王朝建立后,于顺治二年就下令废除匠籍。班匠制度废除后,官营手工业缺乏必要的技术工匠和一般工匠,致使官营手工业逐渐趋于衰落。

——转引自《中国古代经济简史》

(1)依据材料结合所学知识,指出中国古代匠籍制度的变化趋势及原因

(2)分析清朝废除匠籍制度的影响。

| A.反映了重农抑商政策的松动 | B.体现了租庸调被两税法取代 |

| C.促进了商品经济的发展 | D.扩大了官营手工业规模 |