| A.反映了农产品的商品化趋势 | B.推动全国性统一市场的形成 |

| C.促进了农民身份的根本转变 | D.开启了城乡之间的经济联系 |

| A.自然经济开始瓦解 | B.资本主义萌芽产生 |

| C.长途贩运贸易较为活跃 | D.农产品商品化趋势加强 |

| A.是中国古代朝贡贸易的典范 | B.顺应了经济重心南移的趋势 |

| C.开启了中国闭关锁国的时代 | D.有利于中原王朝的边疆稳定 |

| 年代 | 宝钞 | 白银 | 谷物和绢布 |

| 1402~1424(明成祖) | 82.5 | 1 | 16.5 |

| 1424~1425(明仁宗) | 66.7 | 0 | 33.3 |

| 1425~1435(明宣宗) | 22.5 | 2.5 | 75 |

| 1435~1449(明英宗正统年间) | 0 | 64.8 | 35.2 |

| 1450~1456(明代宗) | 0 | 90 | 10 |

| 1457~1464(明英宗天顺年间) | 0 | 93.9 | 6.1 |

| 1464~1487(明宪宗) | 0 | 100 | 0 |

| A.纸币退出社会流通领域 | B.白银货币化趋势的发展 |

| C.土地交易规模日益扩大 | D.商品经济冲击农业生产 |

材料 东周以后,当古代中国土地私有化刚刚起步的时候,与自然经济相对立的商品交换也悄然出现。中国古代地主占有的剩余劳动主要是谷物地租,手工业品和农产品的加工制品极其有限,这样就使地主经济不可避免地要与市场发生较多的联系,以解决消费品的不足。广大的个体农民局限在小块的土地上,生产手段更为有限,他们只能通过出卖剩余农产品以换取其他生产生活必需品。再者,中国从秦汉以来就是一个大一统的中央集权国家,政府对于土地所有者的赋役经济关系以及对于城市经济活动的统治政策,也都在客观上打破了区域间货物流通的障碍,促进了商品货币关系的较早发展。中国古代商品经济缺乏独立发展的性格,特别是中国历朝奉行不渝的“重农抑商”政策,更加强了商品经济的依附性,从而使它的发展随着封建社会的变迁而呈现出波浪式前进的姿态。当农耕经济较为繁荣,政治较为清平之世,商品经济也随之繁荣;而当农耕经济走入低谷,政治腐败混乱之际,商品经济的发展也受到严重的破坏。但就总的趋势而言,中国古代商品经济呈现出整体上升的趋向。

——摘编自张岱年、方克立主编<中国文化概论》

(1)根据材料,概括中国古代商品经济的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析中国古代商品经济特点产生的因素。

| A.交通工具出现革命性变革 | B.商品生产呈现专业化趋势 |

| C.手工技术表现保守性特点 | D.生产关系体现雇佣化现象 |

| A.产生了资本主义萌芽 | B.丝织业成为农民主要副业 |

| C.传统经济结构受冲击 | D.粮食产品商品化趋势加快 |

| A.对外贸易出现了严重入超 | B.货币呈现出国际化趋势 |

| C.商品经济占据了主导地位 | D.政府经济调控能力弱化 |

材料一

材料二 明初,流通中铜钱与“宝钞”并行,禁金银交易,但江南商贾“不论货物贵贱,均以银定价”。嘉靖初(1522年),“钞久不行,钱大已壅”,朝廷遂“弛用银之禁”。到万历九年(1581年),“一条鞭法”把丁役、土贡等归于田亩,“计亩征银”,白银发展为流通中的主要货币。

——摘编自齐涛《中国古代经济史》等

材料三 “入篮”

注:SDR作为许多国际组织的记账单位也被称为“纸黄金”,2016年10月1日之前,SDR货币篮子里只有美元、欧元、英镑和日元。

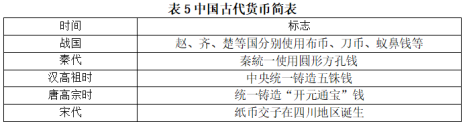

(1)根据材料一,概括归纳我国古代货币发展的基本趋势。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析明代白银成为流通中的主要货币的原因。

(3)请结合所学历史知识对材料三漫画的主题进行解读。(要求:紧扣主题,解雇合理。)

材料一 汉代开辟了陆上丝绸之路和海上丝绸之路。《汉书·地理志》记载,汉代商人的海上贸易已包括了全部南海诸国和整个印度洋区域,并远伸到西亚乃至欧洲。东晋南朝时期,北方战乱,南方政权对海外诸国的贸易呈逐渐上升趋势,“航海岁至,逾于前代矣"。隋唐时期全国统一,陆路丝绸商路除沿袭汉魏时的南路、北路外又增加新路,并出现了登、扬、明、广、泉等著名港口,唐朝在广州首次设市舶使管理海外贸易,广州“江中有婆罗门、波斯、昆仑(泛指东南亚)等舶,不计其数,并载香药、珍宝,积载如山”。两宋时期,北方少数民族政权强大,宋政府对海上贸易采取支持、鼓励的态度,广州、明州、泉州是重要海港,政府设“市舶司”、“市舶务”专管进出港手续,严禁走私贸易,与宋朝有海上贸易往来关系的国家多达60个以上,如北非的勿斯里,……有效弥补了财政的不足,刺激了国内商业和商品生产的发展。

——齐涛《中国古代经济史》

材料二 朝贡体系是从公元前3世纪一直到19世纪末存在于东南亚和中亚地区的、以中华帝国为核心的等级政治秩序体系……明时,朝贡制度以“朝贡贸易”的形式出现。“朝贡“往往是强势的中央政权向周边民族和国家宣示自己的国力,带有赏赐和炫擢的意味,经济上受益与否则无关紧要。在朝贡体系的长期影响之下,东亚地区逐渐形成了一个以书写汉字、尊奉儒家、信仰佛教为核心的东亚文化圈。

——杨宁一《历史学习新视野新知识》

材料三 明朝中期,玉米、番薯等美洲粮食作物通过多种途径传入中国,逐渐得到推广。番薯“亩可得数千斤,胜五谷几倍”,玉米“种一收多,其利甚大”,大大缓解了“民食问题”。人们能腾出更多的时间、劳力和土地等去发展经济作物,社会生活的许多方面也因此深受影响。粮食生产革命和人口爆炸互为因素,清代以来,人口压力不断增加,原本人烟稀少的广大山区因为“老林初开,包谷不粪而获”和番薯"备荒第一物”的特性。玉米、番薯等栽种遍野,“生齿日繁”。“棚民租山垦种,阡陌相连,将山土创松,一遇淫霖,土随水落,倾注而下,溪河日淀月淤,不能容纳”。

——何炳棣《明清社会史论》

(1)根据材料一并结合所学知识, 归纳中国汉代至宋代对外贸易的基本特点。

(2)根据材料二并结合所学知识, 分析以中华帝国为核心的朝贡制度长期存在的原因及影响。

(3)根据材料三并结合所学知识, 概述明清时期美洲作物传入中国所带来的影响。