材料 明清时期的中国社会并没有停滞,更不是“僵化衰落的封建社会”,反而有多方面、较大的发展,并逐渐形成较高水平的“帝制农商”社会体系。这一社会的基本演进趋势是,发生进一步的变化,但没有西欧那种全面、彻底的改变,与西方有交集,但不同步,仍然在中国传统的轨道上运行。

——摘编自赵轶峰《明清帝制农商社会研究》

材料反映了一位学者对明清时期社会发展的认识,对此认识提出你自己的见解,并说明理由。(要求:见解明确,赞成、质疑等皆可,持论有据,表述清晰。)

材料一 历史学家黄仁宇认为:中国在历史上产生过九个统一的全国的大朝代,我们可称秦汉为“第一帝国”,隋唐宋为“第二帝国”,明清则为“第三帝国”。第一帝国的政体还带贵族性格,世族力量强大。第二帝国则大规模和有系统地科举取士,造成新的官僚政治,而且将经济重心由华北的旱田地带逐渐转移到华南的水田地带。……若将第二帝国和第三帝国比较,则可以看出第二帝国“外向”“开放”,带“竞争性”。与明清之“内向”“保守”及“非竞争性”迥然不同……第二帝国带扩张性,而第三帝国则带收敛性。

——黄仁宇《赫逊河畔谈中国历史》

(1)结合有关史实,说明第三帝国的“内向”“保守”及“非竞争性”主要表现在哪些方面?运用全球史观,可以得出怎样的结论?

材料二 1851年马克思在一篇《国际述评》说:“成千上万的英美船只开到中国,这个国家很快就为不列颠和美国廉价工业品所充斥,以手工劳动为基础的中国工业经不住机器的竞争。”

(2)据材料二和所学知识,指出19世纪中期的中国与英国之间贸易往来状况,并从英国方面分析其形成原因。

材料三 梁启超在1923年2月发表的《五十年中国进化概论》中说:近五十年来,中国人渐渐知道自己的不足了。第一期,先从器物上感觉不足。……第二期,是从制度上感觉不足。……革命成功将近十年,所希望的件件都落空了

(3)中国为融入世界市场,针对在“器物上感觉不足”,采取了什么措施?结果如何?

材料四 二战以后,为了争夺市场,各国采取了各种各样的方式:①组织参与经济贸易集团控制市场;②通过跨国公司打进他国市场;③积极参与世界性统一市场内的竞争。

(4)据材料四并结合所学知识,举出20世纪80年代以来中国在三种方式中的具体措施。

材料一 清初海禁政策造成了严重的消极影响,也成为当时经济萧条的重要原因之一。 康熙十七年(1678年)十二月,三藩中平南王尚之信降,粤东底定。康熙二十二年六 月,清廷统一台湾。浙、间、粤等省地方大吏及派往沿海展界之官员俱主张开海贸易。 康熙二十三年九月,康熙帝以有益“闽粤边海民生”为念而降旨重开海外贸易。翌年, 设立江(上海)、浙(宁波)、闽(漳州)、粤(广州)四海关。乾隆二十二年(1757年),清政府下令关闭三关,仅留广州一关通商。

——摘编自张岂之《中国历史・元明清卷》

材料二 种种迹象表明,清朝的最高统治者包括康熙这样的明君,对于当时世界的大势,对于发展外贸与正在崛起的西方各国展开商业竞争,是缺乏足够认识的,传统的内陆文明与小农思想指导下的对外政策,进取不足而保守有余,处处以防范为主,所谓“非我族类,其心必异”,以天朝大国乃世界之中心自居,视外国为蛮夷,居高临下地加以提防。

——樊树志《国史概妥》

完成下列要求:

(1)据材料一,分析康熙帝调整海外贸易政策的背景,并指出其着眼点。

(2)据材料一,概括清朝前期的海外贸易政策调整的脉络、特征,并据材料二分析其 制约因素。

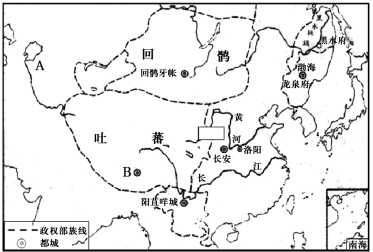

材料一

(1)图中的方框表示哪个中原政权?根据所学知识,概括该政权在处理边疆民族关系时采取的主要措施。指出这个时期民族关系发展的主要趋势及该发展趋势所产生的积极影响。

材料二 康熙二十三年平定台湾后,即开放海禁,翌年设立江(上海)、浙(宁波)、闽(漳州)、粤(广州)四海关。乾隆二十二年起清廷实行“独口通商”政策,将国内与西洋各国的贸易集中于粤海关一口。

——《中国经济通史•清代经济卷》

(2)材料二反映了清朝前期对外经济政策出现了怎样的变化?这对中国历史发展有何影响?

材料一 明清两朝不仅与亚洲各国,而且与欧美一些国家也发生了贸易联系,其海上贸易可谓全球化了。如1758~1767年的10年间,贸易总值为288045650,而1828~1837年的10年间增至784864050。明清时期的对外贸易政策总的趋势是内向保守的,以禁为主,但对外贸易从未间断,有的时期还出现了重大发展。据统计,1764年,欧美诸国对华海上贸易总值为白银5545847两,1805年达23517102两,40年间增长了3.2倍,中国对外贸易常处于出超地位。

——摘编自易能武《明清时期中西对外贸易比较》

材料二 20世纪80年代以来,经济全球化再次成为支配世界发展的新趋势。这次经济全球化无论在发展的深度和广度上,还是在推进速度上都超越了以往。本轮经济全球化与早期的经济全球化最重要的区别之一,就是建起一套对全球市场开放的国际经贸规则体系;本轮经济全球化的另一个特点是:发展市场经济成为各国经贸联系的共同基础。

——摘编自《对经济全球化趋势的理论思考》

材料三 自2013年设立上海自贸区至今,我国已设立四批自贸区,我国的自贸区数量将达到12个,正是这些自贸区成为中国改革开放的重要门户。除了海南的跨“级”连跳,直接批准建设自由贸易试验区试点和自由贸易港外,其他已经获批设立的10个自由贸易区最有机会实现升级“自贸港”。

——摘编自侯名芬《我国创办经济特区的历史进程和当代价值新论》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期对外贸易的特征。

(2)根据材料二并结合所学知识,以史实说明20世纪80年代以来,经济全球化“无论在发展的深度和广度上,还是在推进速度上都超越了以往”。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析新时期中国自贸区设立的作用。

| A.市场经济已经是明代社会发展的趋势 |

| B.海禁一定程度上导致逼商为寇的后果 |

| C.对外开放是小农经济发展的必然要求 |

| D.海禁是明代政府反侵略的自然反应 |

材料一 汉代开辟了陆上丝绸之路和海上丝绸之路。《汉书·地理志》记载,汉代商人的海上贸易已包括了全部南海诸国和整个印度洋区域,并远伸到西亚乃至欧洲。东晋南朝时期,北方战乱,南方政权对海外诸国的贸易呈逐渐上升趋势,“航海岁至,逾于前代矣”。隋唐时期全国统一,陆路丝绸商路除沿袭汉魏时的南路、北路外又增加新路,并出现了登、扬、明卜广、泉等著名港口,唐朝在广州首次设市舶使管理海外贸易,广州“江中有婆罗门、波斯、昆仑(泛指东南亚)等舶,不计其数,并载香药、珍宝,积载如山”。两宋时期,北方少数民族政权强大,宋政府对海上贸易采取支持、鼓励的态度,广州、明州、泉州是重要海港,政府设“市舶司”、“市舶务”专管进出港手续,严禁走私贸易,与宋朝有海上贸易往来关系的国家多达60个以上,如北非的勿斯里,有效弥补了财政的不足,刺激了国内商业和商品生产的发展。

——齐涛《中国古代经济史》

(1)根据材料一归纳中国古代对外贸易的特点。

材料二

(2)根据材料一、二并结合所学知识比较宋代、清朝对外贸易的不同之处。

8 . 材料一马克思在《资本论》中说:“必须社会地控制自然力,善于利用它,并依人手的劳作,大规模地占有它或驯服它。这种必要在产业史上,有最决定的作用。”

——《资本论》第1卷

(1)战国、两汉时期的中国统治者在“控制自然力”方面非常重视水利建设。结合所学知识各举一例并说明其历史作用。

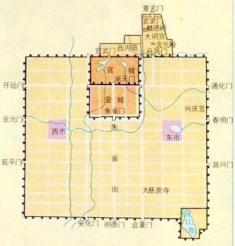

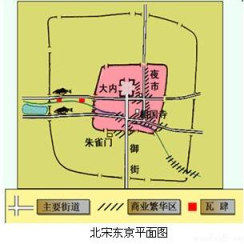

材料二如图1、2所示

图1 唐朝长安城 图2 北宋东京城

唐朝长安为西京,洛阳为东京(都).到北宋时期则以洛阳为西京,以都城汴梁为东京。宋周邦彦在《汴都赋》中说:“舳舻相街,千里不绝,越舲吴艚,官艘贾舶,闵讴楚语,风帆雨辑,联翩方栽,钰鼓镗铃。”孟元老在《东京梦华录》序中说东京商业:“万国成通,集四海之珍奇,皆归市易。”《资治通鉴长编》记载北宋东京人口“比汉、唐京邑民庶,十倍其人矣”,上当时世界上人口最多的城市之一。

——摘自2016年《普通高中历史课程标准•教学设计示例》

(2)根据材料二和所学知识,比较唐朝长安和北宋东京在城市发展上的主要不同,并分析北宋东京城市发展的趋势。

材料三王家范认为,在自然经济中,农民基本上是自给自足,是低消费;中小地主也是“节俭型”消费,大部分人的消费水平很低。那么,是谁支撑起城市商业的繁荣?主要是国家开支的消费、非生产人口的消费和奢侈性消费,是畸形病态的消费结构,在表面繁荣下,生产者却日益贫困,从而形成一种社会怪象。中国城市是朝廷控制的政治中心,都市为官僚、皇室提供生活、消费和娱乐,农村只起供养作用……数亿农民的物质产量都被消费了,没有剩余财富转化为资本,……这样,商品经济始终未得到充分发展,不能从根本上完成瓦解自然经济的历史使命。

——任世江《商业、城市的繁荣与农民的贫困化》

(3)据材料指出“社会怪象”的表现。结合所学知识,分析中国商品经济的发展为何不能从根本上瓦解自然经济。

9 . 阅读材料,结合所学知识回答问题

材料一

| 时间 | 生产工具 | 经营方式 | 农业技术 |

| 西周 | 耒、耜、、铚等,绝大部分用木石、兽骨和蚌壳制成 | 公社农民聚族而居,集体劳动,“春,令民毕出在野,冬则毕入于邑” | 在耕作、灌溉、施肥、选种、除虫等方面具有相当高的技术知识 |

| 战国 | 犁、锄、铫等铁制农具,牛耕推广 | 公社及其所有制即井田制瓦解,小农经济盛行 | 深耕技术普遍推行,施肥、选种等技术进一步发展,修建都江堰等水利工程 |

——据白寿彝《中国通史》整理

(1)依据材料一概括西周至战国时期农业发展的趋势

材料二由于实施海禁,明朝与海外诸国的经济往来主要采取朝贡贸易的形式,即所谓“惟不通商,而止通贡”。各国官方使者以朝贡名义向明廷献上“方物”,明廷将对方所需物品作为赏赐颁发,实际上是一种具有政治色彩的交换行为。此外,也允许贡使将所带多余物品与民交易,但“有贡舶即有互市,非入贡即不许其互市”。

——张帆《中国古代简史》

(2)阅读材料二并结合所学知识,简释海禁政策与明朝“朝贡贸易”体制。

10 . 中国古代的对外贸易对中国和世界都产生了重要影响。阅读下列材料,并结合所学知识回答问题。

材料一汉代开辟了陆上丝绸之路和海上丝绸之路。《汉书·地理志》记载,汉代商人的海上贸易已包括了全部南海诸国和整个印度洋区域,并远伸到西亚乃至欧洲。东晋南朝时期,北方战乱,南方政权对海外诸国的贸易呈逐渐上升趋势,“航海岁至,逾于前代矣”。隋唐时期全国统一,陆路丝绸商路除沿袭汉魏时的南路、北路外又增加新路,并出现了登、扬、明、广、泉等著名港口,唐朝在广州首次设市舶使管理海外贸易,广州“江中有婆罗门、波斯、昆仑(泛指东南亚)等舶,不计其数,并载香药、珍宝,积载如山”。两宋时期,北方少数民族政权强大,宋政府对海上贸易采取支持、鼓励的态度,广州、明州、泉州是重要海港,政府设“市舶司”、“市舶务”专管进出港手续,严禁走私贸易,与宋朝有海上贸易往来关系的国家多达60个以上,如北非的勿斯里,有效弥补了财政的不足,刺激了国内商业和商品生产的发展。

——齐涛《中国古代经济史》

材料二朝贡体系是从公元前3世纪一直到19世纪末存在于东南亚和中亚地区的、以中华帝国为核心的等级政治秩序体系……明时,朝贡制度以“朝贡贸易”的形式出现。“朝贡”往往是强势的中央政权向周边民族和国家宣示自己的国力,带有赏赐和炫耀的意味,经济上受益与否则无关紧要。在朝贡体系的长期影响之下,东亚地区逐渐形成了一个以书写汉字、尊奉儒家、信仰佛教为核心的东亚文化圈。

——杨宁一《历史学习新视野新知识》

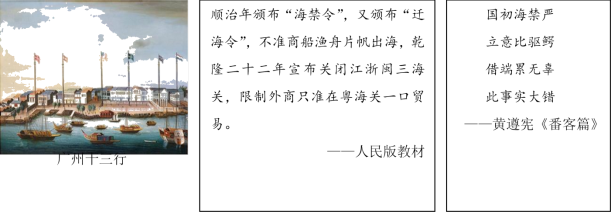

材料三

| 顺治年间颁布“海禁令”,又颁布“迁海令”,不准商船渔舟片帆出海,乾隆二是二年宣布关闭江浙闽三海关,限制外商只准在粤海关一口贸易 | 国初海禁严立意比驱鳄借端累无辜此事实大错 |

广州十三行

(1)根据材料一归纳中国古代对外贸易的特点,试从整体史观的视角简要评价。

(2)根据材料二指出朝贡贸易的目的和影响,结合所学知识分析朝贡贸易长期存在的原因。

(3)根据材料一、三并结合所学知识比较宋代、清朝对外贸易的不同之处。