材料1在古代中国,大约在距今4000~5000年间,中国黄河流域、长江流域即先后出现了一批早期城市,这些城市都是区域性的政治、军事中心。春秋战国时期,中国各地形成了大批城市,这些城市的出现都是中国统治者为了建立政治中心、军事据点而建立起来的。

——周执前《古代城市发展道路的规律及其社会学意义》

材料2随着农村商品经济水平的提高,在明代中后期,一批乡村市镇脱颖而出,成为手工业和商业中心。广东茂名梅篆墟,地处水陆交驰的交通线上,各地商人来这里坐肆列市。清初叶梦珠记述,松江府朱泾镇标布盛行,富商巨贾操重资而来市者,白银动以数万计。松江府新场镇以盐场新迁而名,赋为两浙之最,是著名盐业市镇。正德年间《姑苏志》载该府市镇达73个之多,以苏州府吴江县盛泽镇为例,东南至新杭市5里,东至王江泾镇6里,北至平望镇l5里,西至震泽镇30里,至南浔镇50里。

——摘编自《中国全史》,吉林大学出版社(2011年版)

材料3近代中国城市人口总数及城市化率

| 年份 | 全国总人数(万) | 城市人口数(万) | 城市化率(%) |

| 1840 | 41281 | 2768 | 6.7 |

| 1843 | 41724 | 2825 | 6.6 |

| 1893 | 33671 | 2769 | 8.2 |

| 1901 | 42645 | 4173 | 9.8 |

| 1920 | 44715 | 4742 | 10.6 |

| 1931 | 46884 | 5106 | 10.9 |

| 1936 | 46962 | 5281 | 11.2 |

| 1949 | 54167 | 5765 | 10.6 |

——摘编自李蓓蓓等《中国近代城市化率及城市化分期》

材料4直到1895年为止,上海几乎仍旧是个纯粹经商的城市,因此人口从未超过50万,……尽管1843年至1895年间由于外国人创办的经商机构的结果,人口增加了一倍,但是如果跟l895年以后伴随着市内现代工业发展而造成的人口激增相比,那么早期的增长就显得微不足道了。

——[美]墨菲《现代中国的钥匙》

材料5作为中国历史最为悠久的金融贸易区,上海外滩建筑大都是在19世纪末20世纪20—30年代建造的银行办公大楼,多以欧洲新古典主义建筑风格和折中主义风格相融合,建筑的造型、体量和轮廓线与建材的质感、色彩等呈现高度的和谐,代表了上海独特……建筑文化背景,尤其是外滩沿线风格多样、鳞次栉比的各式建筑沿江林立,久享“万国建筑博览会”的美誉。——浙江科技学院施得法教授《中外建筑史》课程调研报告

材料6围绕工业化建设生产型城市阶段城市化水平(%)

| 年份 | 城市化水平 | 年份 | 城市化水平 | 年份 | 城市化水平 |

| 1949 | 10.6 | 1959 | 18.4 | 1969 | 17.5 |

| 1950 | 11.2 | 1960 | 19.7 | 1970 | 17.4 |

| 1951 | 11.8 | 1961 | 19.3 | 1971 | 17.3 |

| 1952 | 12.5 | 1962 | 17.3 | 1972 | 17.1 |

| 1953 | 13.3 | 1963 | 16.8 | 1973 | 17.2 |

| 1954 | 13.7 | 1964 | 18.4 | 1974 | 17.2 |

| 1955 | 13.5 | 1965 | 18.0 | 1975 | 17.3 |

| 1956 | 14.6 | 1966 | 17.9 | 1976 | 17.4 |

| 1957 | 15.4 | 1967 | 17.7 | 1977 | 17.6 |

| 1958 | 16.2 | 1968 | 17.6 | 1978 | 17.9 |

请回答:

(1)据材料1,概括中国早期城市的特点。

(2)根据材料2,概括指出明清时期江南乡村城镇化的主要原因和特点,与材料1相比,材料2中江南市镇在功能上有何变化?

(3)据材料3、4和所学知识,分析1840—1893年我国城市化的特点及影响因素。

(4)根据材料5,指出近代上海城市建筑体现出的特点,并指出“万国建筑博览会”美誉形成的深层次原因。

(5)据材料6和所学,分析1949—1958年我国城市化的基本特征及相应原因。

材料一 历代盛行的官营作坊,在明清时期受到冲击。江南城镇附近农户不事农耕,“尽逐绫绸之利”,渐成风尚,城镇中“络纬机杼之声通宵彻夜”的情形亦载于史籍。明代南直隶松江府棉纺织业发达,所需棉花多赖北方通过运河供给;安徽芜湖的浆染很有名,所用的原料则来自福建。明万历年间,仅苏州丝织业中受雇于私营机房的织工就有数千人,是官局的两三倍。明清时期,“匠有常主,计日受值”的生产方式更为普遍。

——摘编自许涤新、吴承明主编《中国资本主义发展史》

材料二 19世纪末20世纪初中国出口商品分类比重(%)

| 年份 | 原料 | 手工制品 | 机器产品 |

| 1893 | 15.6 | 81.8 | 2.6 |

| 1910 | 39.8 | 41.4 | 18.8 |

| 1920 | 40.1 | 39.4 | 20.5 |

——摘编自张东刚《世界经济体制下的民国时期经济》

材料三 党在过渡时期的总路线和总任务是要在一个相当长的时期内基本上实现国家的工业化……从1953年起,我们就要进入大规模经济建设了,准备以20年时间建成中国的工业化……但是首先重要并能带动轻工业和农业发展的是建设重工业;《论十大关系》实际上是思考开辟一条跟苏联有所不同的中国工业化道路的问题;八大进一步确定了社会主义建设的战略目标,即“尽可能迅速地实现国家工业化”……实现国家工业化是中国人民百年来梦寐以求的理想。

——摘编自《中国共产党历史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出明清之际手工业发展的特点。

(2)材料二中,19世纪末20世纪初中国各类商品出口比重出现了怎样的变化?结合所学知识,分别说明这些变化与资本主义世界经济体系之间的关系。

(3)依据材料三并结合所学知识,阐明新中国成立初期工业化的基本设想与苏联的工业化道路有何不同?结合所学知识分析这种设想的合理性。

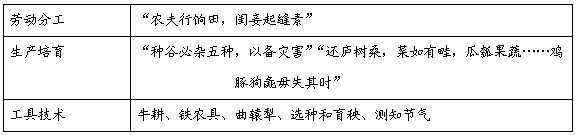

材料一 中国古代农业经济各方面主要表现

材料二 明清时期,耕地面积增长速度已经明显落后于人口膨胀规模,形成了严重的人地矛盾。在农具、耕作技术等环节上较之前代发展相对有限,过于富余的劳动力导致牛耕普及程度逊于前代,即使在地力尚算肥沃的江南地区,精耕细作越来越偏向“多劳”倾向,陷于劳动力过量投入。与此同时农业也出现了新的情况,高产作物引进和推广一定程度缓解了人力。而在江南等地区,经济作物如棉花、茶叶等品种的种植日益广泛,产品大量流入市场,总体而言,自给自足的小农经济占主体,严重限制了社会财富积累和商品生产的扩大。

材料三 清同治十一年(1872年),陈启沅回到缫丝传统悠久的家乡南海简村,创办继昌隆缫丝厂。他从外国购进锅炉一座,……同时,陈启沅在简村和附近的吉水村一带招收男女工(以女工占大多数)数十人,亲自给这些新工人教授“仿西人缫丝之法”,择了个好日子,投茧开工,取名为“继昌隆”,成为近代中国第一个民族资本经营的机器缫丝厂。

——邢甲志《清末广东南海继昌隆缫丝厂创办人陈启沅》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代农业经济的基本特点,并分析其产生的历史条件。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明清时期农业发展的特点。

(3)根据材料三,指出近代中国经济结构有何变化?结合所学知识,分析变化的历史条件。

材料一 棉花的种植,最早出现于公元前5~4千年的印度河流域文明。棉花传入之前,中国只有可供充填枕楺的木棉,没有可以织布的棉花。一般认为棉花是从南北两路向中原传布的。南路最早出现棉花的地区是海南和澜沧江流域,之后传到闽、粤、川等地区;北路始于西北地区。宋元之际,棉花从南北两路传播到长江和黄河流域广大地区。到13世纪,北路棉花已传到陕西渭水流域。唐宋以后,人们越来越看出棉花作为絮衬和纺织原料的优越性。《农书》认为,棉花“比之桑蚕,无采养之劳,有必收之效。免绩缉之功,得御寒之益,可谓不麻而布,不茧而絮”,“又兼代毡毯之用,以补衣褐之费”。元以后的历代统治者都极力征收棉花棉布,出版植棉技术书籍,劝民植棉。到了明代,棉花已超过丝、麻、毛,成为主要的纺织原料,“棉布寸土皆有”,“织机十室必有”。

——摘编自于峻极《棉花加工工业发展历史》等

材料二 鸦片战争前,中国的棉花和棉布不仅自给,还输出到欧洲、美洲、日本和东南亚地区。美国商人到中国来贩运货物,以土布为主,畅销美国,转销到中、南美洲乃至西欧。19世纪初的30年间,从广州运出的土布平均每年在100万匹以上,最多的一年(1819年)达到330多万匹。英国也曾大量销用中国土布。而两次鸦片战争后,“中国进口洋布每年约1500万匹,值银3000万两,岁进口之纱,至值银1350万两”。1871~1873年洋纱进口3.7万公担,到1909~1911年增长到132万公担。从1894年至1913年的20年中,土布生产中使用洋纱的比重已经高达73%(包括国内生产的机纱)。

——据方显廷《中国之棉纺织业》等整理

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国历史上种植利用棉花的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括鸦片战争后中国棉纺织业的变化,并加以评价。

材料一 中国古代工匠是指具有专业技艺特长的手工业劳动者。古籍记载很多工匠来自于奴隶、罪犯刑徒。在清初废除“匠籍”制度以前,工匠都受政府户籍制度的严格限制,职业世袭,一业终生。但中国古代工匠以道德精神为中心,强调“以德为先”、“德艺兼求”,通过“心传身授”和“体知躬行”的教育过程,“尊师重教”的求学态度,陶铸了中国匠师“强力而行”的敬业奉献精神、“切磋琢磨”的精益求精精神、“不断超越”的创新改造精神和“兴利除害”的爱国为民精神,一定意义上创造了举世瞩目的古代技术文明。

——摘编自余同元《传统工匠及其现代转型界说》

材料二 德国在中世纪末期以来逐渐培育出了现代工匠精神。在工业化时期,德国工匠的技能技艺达到一个新的高度,他们追求完美和极致,在使用的材料、设计环节、生产工艺流程等各个方面都在不断完善。德国人认为各种职业对社会的贡献可能大小不同,但性质与地位没有尊卑之分。德国工匠精神的产生和传承有着深厚的文化底蕴。德国人思辨能力强,喜欢探究世界底蕴、寻求终极真理。同时,工作勤勉、遵守纪律、讲究效率、质量意识等工作观在中世纪的行会里已经形成。马丁·路德的宗教改革提出的“天职观”赋予每一项世俗的工作以神圣的、宗教的、道德的意义。最后,德国的现代双元制职业教育是传承和发扬工匠精神的培育基地和摇篮。然而,仅把“工匠精神”归因于民族特性和文化基础有失偏颇,国家的管理体制、工业化以来经济和文化发展是决定“工匠精神”的更重要因素。

——摘编自钱宇虹《德国工匠精神的文化基因分析》

(1)根据材料和所学知识比较中国古代工匠和近代德国工匠的相同之处,分析德国工匠精神产生的原因

材料三 新航路开辟后,欧洲资本家和统治者通过殖民扩张,逐步支配全球范围内的棉花贸易。19世纪中期,英国、美国和欧洲大陆的工业帝国纷纷建立起棉花纺织工业,并确立了它们在全球资本主义体系中的领先地位。英国、美国、埃及、印度以及中国地区进入了由棉花所连接在一起的全球棉花产业中来。美国内战时期,英国国内的原棉供应大量短缺,英国工厂在全球寻找新的原棉进口供应地,加快了棉花的全球化历程,也进一步巩固了英国在全球棉花贸易体系中的中心地位。由此形成了一幅由中心和外围、工业快速发展地区和工业发展停滞地区组成的新的世界版图。

——摘编自魏涛《“全球转向”、商品研究与历史研究的国际化》

(2)根据材料三并结合所学知识,分析近代英国控制全球棉花贸易体系的有利条件。简析中国在这一体系中地位的变化及所带来的影响。

材料四 19世纪30年代,英国相继颁布了《公路法》《城市警察法》对城镇中混乱的街头足球运动者进行惩罚,大量以残害动物取乐的娱乐活动在此时也被政府严厉禁止。到了19世纪中叶,人们不仅意识到健康的心智和强健的身体有着很大的关系,也认识到适当的体育运动能够培养人们遵守规则和纪律的习惯,激发团队精神,培养领导能力,甚至可以提高人们为帝国服务的能力。维多利亚时代中期英国在体育文化领域发展的最显著特征是有蛆织体育运动的出现,社会中萌发出了一股竞技热。各个公学、大学之间,社会上各类体育俱乐部之间频繁举办各种赛事。大量的郊区体育运动俱乐部也开始对女士开放,年轻的男女可以自由的共享公共运动,不必担心流言蜚语的纠缠。

——摘编自杨海霞《维多利亚时代中期英国中产阶级的休闲娱乐》

(3)根据材料四并结合所学知识,概括分析19世纪英国体育活动特点及其形成原因

材料一 棉花种植,最早出现在公元前5—4千年的印度河流域文明中。在棉花传入中国之前,中国只有可供充填枕楺的木棉,没有可以织布的棉花。一般认为棉花是从南北两路向中原传布的。南路最早出现棉花的地区是海南和澜沧江流域,之后传到闽、粤、川等地区;北路始于西北地区。宋元之际,棉花从南北两路传布到长江和黄河流域广大地区。到13世纪,北路棉花已传到陕西渭水流域。唐宋以后,人们越来越看出棉花作为絮衬和纺织原料的优越性。《农书》说棉花是“比之桑蚕,无采养之劳,有必收之效。免绩缉之功,得御寒之益,可谓不麻而布,不茧而絮”,“又兼代毡毯之用,以补衣褐之费”。元以后的历代统治者都极力征收棉花棉布,出版植棉技术书籍,劝民植棉。到了明代,棉花已超过丝、麻、毛,成为主要的纺织原料,“榨布寸土皆有”,“织机十室必有”。

——摘编自于峻极《棉花加工工业发展历史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国历史上种植利用棉花的特点。

材料二 鸦片战争前,中国的棉花和棉布不仅自给,还输出到欧洲、美洲、日本和东南亚地区。美国商人到中国来贩运货物,以土布为主,不仅销到美国,还转销到中、南美洲乃至西欧。19世纪初30年间,从广州运出的土布平均每年在100万匹以上,最多的一年(1819年)曾经达到330多万匹。英国也曾经大量销用中国土布。而两次鸦片战争后,“中国进口洋布每年约1500万匹,值银3000万两,岁进口之纱,至位银1350万两”。1871—1873年洋纱进口3.7万公担,到1909—1911年增长到132万公担。从1894年至1913年的20年中,土布生产中使用洋纱的比重已经高达73%(包括国内生产的机纱)。“民间之买洋布洋棉者,十室而九。由是江浙之棉布,不复畅销。商人多不贩运;而闽产之土布土棉,遂因之壅滞,不能出口。”

——据方显廷《中国之棉纺织业》等整理

(2)根据材料二并结合所学知识,评述鸦片战争前后中国棉纺织业的变化。

材料一 棉花种植,最早出现在公元前5—4千年的印度河流域文明中。在棉花传入中国之前,中国只有可供充填枕褥的木棉,没有可以织布的棉花。一般认为棉花是从南北两路向中原传布的。南路最早出现棉花的地区是海南和澜沧江流域,之后传到闽、粤、川等地区;北路始于西北地区。宋元之际,棉花从南北两路传布到长江和黄河流域广大地区。到13世纪,北路棉花已传到陕西渭水流域。唐宋以后,人们越来越看出棉花作为絮衬和纷织原料的优越性。《农书》说棉花是“比之桑蚕,无采养之劳,有必收之效。免绩缉之功,得御寒之益,可谓不麻而布,不茧而絮”,“又兼代毡毯之用,以补衣褐之费”。元以后的历代统治者都极力征收棉花棉布,出版植棉技术书籍,劝民植棉。到了明代,棉花已超过丝、麻、毛,成为主要的纺织原料,“榨布寸土皆有”,“织机十室必有”。

——摘编自于峻极《棉花加工工业发展历史》等

材料二 鸦片战争前,中国的棉花和棉布不仅自给,还输出到欧洲、美洲、日本和东南亚地区。美国商人到中国来贩运货物,以土布为主,不仅销到美国,还转销到中、南美洲乃至西欧。19世纪初30年间,从广州运出的土布平均每年在100万匹以上,最多的一年(1819年)曾经达到330多万匹。英国也曾经大量销用中国土布。而两次鸦片战争后,“中国进口洋布每年约1500万匹,值银3000万两,岁进口之纱,至位银1350万两”。1871—1873年洋纱进口3.7万公担,到1909—1911年增长到132万公担。从1894年至1913年的20年中,土布生产中使用洋纱的比重已经高达73%(包括国内生产的机纱)。“民间之买洋布洋棉者,十室而九。由是江浙之棉布,不复畅销。商人多不贩运;而闽产之土布土棉,遂因之壅滞,不能出口。”

——据方显廷《中国之棉纺织业》等整理

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国历史上种植利用棉花的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,评述鸦片战争前后中国棉纺织业的变化。

(3)根据以上材料并结合所学知识,说明从古代到近代棉花利用的共同价值。

8 . 阅读材料,回答问题。

材料一 自道光年间,大开海禁,西人之工于牟利者,接踵而来,操贸易之权,逐锥刀之利,民间生计,皆为其所夺……自洋布洋纱入口,土布销场遂滞,纺绩稀少,机轴之声几欲断矣。

——《盛世危言》

材料二 (20世纪初)所食者率皆本地所树之粟,所衣者皆本地所出之棉,男耕女织,终岁勤劳,常见农民自顶至踵所用衣、袜、鞋、带皆由力织成也。

——民国河北《元氏县志》

(1)依据所学,中国古代小农经济的特征是什么?材料一和材料二所反映的近代农村经济结构状况有何不同?

(2)材料一和材料二,对于探究中国近代农村经济结构的变迁分别有何局限?综合两则材料,概括中国近代经济发展的特点。

1947年美国漫画 1947年发表于苏联某杂志

(3)材料三中两幅漫画反映的是哪一历史事件?他们对这一历史事件有何差异性认识。结合材料及所学知识,指出该事件的影响。

(4)综上,请列举选取史料应注意哪些问题。

材料一 鸦片战争后英国输华货物总值一览表(单位:英镑)

| 年份 | 1840 | 1843 | 1844 | 1845 |

| 货值 | 524198 | 1456180 | 2303619 | 2394827 |

鸦片战争后中国出口生丝数量一览表(单位:万镑)

| 年份 | 1843 | 1845 | 1853 |

| 出口量 | 1787 | 13220 | 62894 |

材料二 清政府正式派官员和商人携物出洋赴赛,始自1876年美国费城举办的国际博览会。……大清国的展品“物件悉遵华式,专为手工制造,无一借助机器”。经评判,中国赛品“以丝、茶、瓷器、绸货、雕花瓷器、景泰器,在各国中推为第

——《清末商品赛会活动评述》

材料三 1905年,清政府奏准《出洋赛会章程》……指明凡有国际博览会,商部即咨行各省督抚,晓

示商人,劝谕参加。商部在博览会会场设立事务所,经理华商与会有关事务,向华商提供各种帮助。……

1910年6月,南洋劝业会在南京正式开幕……共设农业、医药、教育、工艺、武备、机械、美术等9个展览馆和一个劝工所。另设暨南馆l所,陈列南洋各埠华侨之出品;参考馆3所,主要展出外国产品

——《近代中国经济政策演变史稿》

(1)分析材料一,指出这一经济现象所产生的影响。

(2)据材料二,概括中国参展商品的特点。

(3)据材料二、三,指出晚清时期对外政策有何变化。

(4)综合上述材料,谈谈你对中国近现代经济与世界市场的关系的认识。

10 . 农业是社会经济的基础。阅读材料,完成下列要求。

材料一明代以生产粮食为主、家庭纺织原料为辅的自给自足性质的单一经营格局被逐渐突破。种植较广的经济作物,首推棉花和桑树,江南和华北都形成了大面积植棉区,蚕桑业则集中在长江三角洲地区;闽、粤等地大力发展甘蔗、荔枝、龙眼等经济作物。在经济作物种植面积不断扩大和城镇发展导致的非农业人口增长趋势的促动下,粮食生产也逐步被纳入市场网络,出现了粮食生产中心的移动。如江南原为粮食丰裕地区,宋元以来有“苏湖熟,天下足”之民谚,但到明代中后期由于棉、桑等作物的广泛种植,致使粮食严重匮乏,只得从湖广、四川等地大量输入,民谚也变为“湖广熟,天下足”。商品性农业的发展,使以粮食生产为主体的农业结构被与商品生产密切相关的经济作物以及加工这些经济作物的手工业为主体的新型农业结构所替代。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料二一位外国人在考察了湖北地区种植情况以后说:是处播植,如所见小麦、油菜、蚕豆各种子,并不选择坚好肥硕之品,甚至杂有草种。其所用农具,颇欠精良。……所见棉花较美国远逊,其故殆由排种太密,不知选子,且地气嫌太湿、太冷、太酸。耕地之法似欠讲求,所用齿钯、锄、犁等具,均甚笨拙,翻土既不能深,碾土又不能细;所用耕牛大车,蹇缓无力。外国耕地多用马,中国马少,倘不能改用,宜用壮健之牛,或一犁双牛,较可得力。至农具尤亟应改制精良,庶几事半功倍。这种说法大致反映了鸦片战争后中国农业生产的一般状况。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料三西南、西北各省的农业,1937年以前曾长期处于封闭和落后的状态。这些区域,在东南沿海农业主产区相继沦陷后,成了后方军民衣食所寄和易货偿债物资所出的根据地。国民政府颁布“九省荒地开垦计划”、“非常时期难民移垦规则”,组织开荒,促进省营、县营及民营垦殖,鼓励华侨从事垦殖。提倡扩种冬作物和夏季杂粮,推广双季稻、再生稻,限种烟草等。这些措施以法令的形式强制推行。如在“土地政策战时实施纲要”中规定:“土地之使用,应受国家之限制,政府并得依国计民生之需要,限定私有农地之耕作种类。”战时强制性推行农业技术措施对提高后方农村的土地利用率,改变沿袭已久的耕作习惯,增加粮食产量有直接的效益。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明代农业发展的特点;分析这些特点对当时经济发展的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出当时中国农业存在的问题;说明这些问题对当时社会的影响。

(3)根据材料三并联系所学知识,对当时“西南、西北地区的农业开发”进行解读。【要求:对历史材料进行深入地理解和阐释,史论结合,语句通顺,符合逻辑。】