材料一 1925年, 斯大林说,党知道战争日益逼近,没有重工业就无法保卫国家....因此我国共产党也就拒绝了“通常的”工业化道路,我们决不能放慢速度,必须竭力加快速度,从发展重工业开始来实行国家工业化。;

——摘编自《斯大林选集》

材料二 斯大林认为,社会主义工业化不能采用英国式的掠夺殖民地以收集“补充资本”来加快工业化的方法,而只能走依靠本国节约来发展工业的道路。斯大林要求农民在缴纳直接税和间接税之外,购买工业品时还要因为价格较高而多付一些钱,在出实农产品时多少要少得二些钱。从工业化开始的1926年到战前的1940年,重工业年平均增长速度为21.9%,轻工业只有14.1% ,农业则为1.5%。农业轻工业的缓慢发展严重影响了人民生活水平的提高,;高度发展重工业使人民为之付出了沉重的代价。

——摘编自宋才发《对前苏联社会主义工业化的历史回溯与评析》

材料三 中共十一届三中全会以后, 中国的工业化将改善人民生活作为重要目标,发展战略转变为有重点的协调发展战略。1978 年以来,乡镇企业异军突起,农村工业化取得了令人瞩目的成就。

——摘编 自谭剑锋、龚亚香<改革开放前后我国工业化道路的比较分析》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,比较苏联与英国工业化道路的不同。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,概括苏联与中国工业化的不同战略以及由此产生的不同结果,并分析乡镇企业异军突起的意义。

材料一 新中国成立伊始,中国共产党在全国范围内开展了土地改革运动,无偿没收地主的土地分配给无地或少地的农民,消灭地主阶级,实现“耕者有其田”的目的。经过土地改革,全国3亿多农民分得耕地等生产资料。消灭了剥削制度,农民成为独立经营的小生产者,调动了农民的生产积极性,恢复和发展了农业生产力。

为了使个体农民走上社会主义道路,为了优先发展重工业需要将有限的农业资源集中到国家手里;中共中央提出农业合作化的方针。到1956年,90%以上的农户加入农业合作社,实现了由土地私有基础上的个体经营向土地公有基础上的集体经营过渡,在农村中确立了社会主义制度。

——摘编自《中国经济史》编写组《中国经济史》

材料二 中共十一届三中全会后,农业和农村经济的发展面临的问题之一是还有两亿多农民的温饱问题尚未解决。在中共中央的支持和推动下,以包产到户、包干到户为主要形式的家庭联产承包责任制,在全国各地逐渐推广开来。农民对集体所有的土地具有充分的经营自主权,农民生产的产品“保证国家的,留足集体的,剩下都是自己的”。它在土地集体所有制的基础上,将农民家庭承包经营的积极性和集体经济的优越性结合起来,因而受到农民的普遍欢迎,农民收入明显增加。家庭联产承包责任制是农村体制改革的重大突破,为中国改革开放奠定了坚实的基础。

——摘编自本书编写组《中国近现代史纲要》

阅读材料,结合所学,评析自新中国建立到改革开放初期,中国农业经营方式的变革。

材料一 1928年毛泽东根据中国社会和中国革命的特点,论证了红色政权能够长期存在并发展的条件,提出了工农武装割据的思想。中国是帝国主义间接统治的经济落后的半殖民地国家。半封建的地方性的农业经济和帝国主义对中国实行划分势力范围的政策,使反动统治阶级发生分裂和战争。红色政权能够利用这种矛盾长期坚持下来。此外,红色根据地还能使红军获得便利于作战的地势和足够的给养。

“左”倾路线的代表人物王明等人不了解半殖民地半封建的中国社会特点,不了解中国革命的不平衡性、曲折性和长期性;低估了农民在中国革命战争中的决定作用,低估了乡村根据地的重要性,错误地要求红军夺取中心城市。他们强调全国性的革命高潮已经到来,主张在湘鄂赣各省“实现一省或几省的首先胜利,进而推进与争取全国范围内的胜利”。

遵义会议的一系列重大决策,是在中国共产党同共产国际中断联系的情况下作出的,开启了独立自主解决中国革命实际问题的新阶段。遵义会议后,中央红军在毛泽东等指挥下,根据实际情况的变化,灵活地变换作战方向,使敌军疲于奔命,红军取得主动权。

材料二 1953年,中国共产党提出过渡时期总路线。过渡时期总路线好比展翅高飞的大鸟,社会主义工业化是它的主体,对个体农业、手工业的社会主义改造,对资本主义工商业的社会主义改造,分别为两翼。因此,总路线内容简称为“一化三改”或“一体两翼”。

工业化是强国的必由之路,但在分散落后的小农经济的基础上,是不可能建立起社会主义大工业的。中国民族资产阶级经济力量弱小,民族资本主要是商业资本和金融资本,工业资本只占1/5,而且私营工业主要是轻纺工业和食品工业,缺少重工业基础。这些工业企业大多规模小,技术设备落后,不可能担当实现工业化的重任。在中国实现工业化,只能主要依靠办好原有的国营工业,并依据需要和可能改建、扩建这些工业,还要兴建新的、足以为国家工业化奠定基础的大型工业骨干企业。为此,国家有必要对农业、手工业、资本主义工商业进行系统的社会主义改造。

——摘编自中共中央党史研究室著《中国共产党的九十年》

(1)依据材料一并结合所学,评析土地革命战争时期(1927-1937年)马克思主义中国化的历程。

(2)依据材料,结合当时国情,说明三大改造对于工业化建设的必要性。

材料一1912年辛亥革命后到1931年九ー八事变,是东北地区经济快速发展的一个历史时期,当时东北出现相对安定的社会环境。据20世纪20年代末的统计,东北大豆的商品率为80%~83%,小麦为79%,高粱为40%~42%、玉米为35~36%、谷子为20~22%。总之当时东北地区成为世界性商品粮生产基地。民国时期,东北设厂开矿的热潮经久不衰,除了传统的农产品加工业和轻纺工业外,在火柴,酿酒、食品等多个部门中都取得显著的发展。1913年,奉天总商会提倡各商号集股设立了奉天商业银行;1915年又设立商办奉天殖民银行;1917年,益发合与人合办益通商业银行

——摘编自衣保中、林莎《论民国时期东北区域经济发展的基本态势》

材料二东北地区是我国重要的重工业基地之一,新中国成立以来,国家重视东北重工业的发展,尤其是“一五”计划时期国家对东北进行了大量投资,将苏联援建的156项重点工程建设中的58项安排在东北地区,工业建设投资达80亿元。那么,新中国成立初期国家为何重点投资东北重工业基地呢?新中国成立伊始,处于十分险恶的国际大环境中,但是东北的地缘环境对我国十分有利。1957年年底,东北地区的58项工程全部建设和部分建成授产,它们都是我国现代化工业的骨干,因此东北地区成为我国工业化程度最高的地区。

——摘编自王玉芹《建国初期东北重工业发展状况评析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括辛亥革命后至九一八事变前东北地区社会经济发展的表现并分析发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出新中国成立初期东北发展重工业的有利条件并分析东北重工业发展的历史作用。

材料 有学者根据近代以来后发国家发展的历史经验,提出了如下一组命题

1.一个国家的经济愈落后,就愈不可能从传统政治体制向现代民主体制直接过渡,而需要通过若干中介阶段;

2.一个国家经济愈落后,首先解决的问题是国权问题(民族解放)而不是民权问题(个人解放),是民族的生存权而不是个人的人权;

3.一个国家愈落后就愈需要强调权力集中,实行高度集权的政治运作,建立威权主义政府;

4.一个国家工业愈落后,工业化的启动就愈需要强大的国家导向与政治推动。

——摘编自罗荣渠《现代化新论》

评析材料中的命题(就任意一点表示赞同或反对,也可以另有观点),得出结论。(要求:结论不能重复材料中观点,持论有据,论证充分,表述清晰)

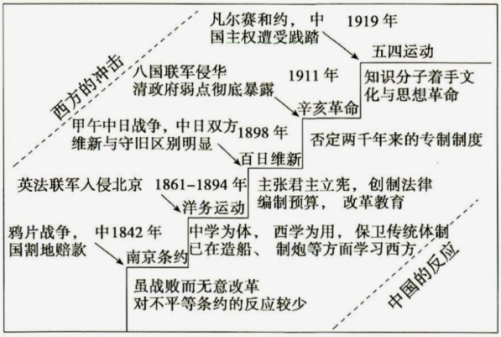

材料一 “冲击——反应”曾是国内外史学界解释中国近代历史的模式之一,其主要观点为中国社会存在巨大惰性,缺乏突破传统框架的内部动力;从19世纪中期开始,西方的冲击促使中国发生剧烈变化。有人据此图示中国近代历史变迁(见图)。

(1)根据材料并结合所学知识,评析“冲击——反应”模式。(要求:对该模式赞成、反对或另有观点均可,观点明确;运用材料中的史实进行评析,史论结合。)

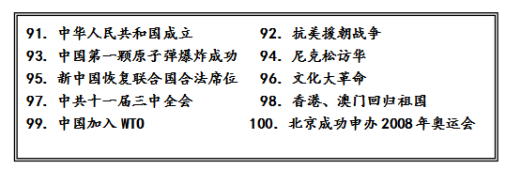

材料二 下列是《影响中国历史的100件大事》一书目录中列出的最后10件大事。他们记录了新中国不断崛起的过程。

(2)根据新中国成立后的历史发展进程,将上述事件划分为4个发展阶段,将每个阶段的名称和事件序号填写在相应表格中。

| 阶段 | 阶段名称 | 事件序号 |

| 一 | ||

| 二 | ||

| 三 | ||

| 四 |

(3)从事件91至99中选取一件大事,说明入选理由。

材料一 新中国成立后,经过没收官僚资本,整合解放区的公营经济,社会主义性质的国营经济的主导地位得以确立。中央人民政府先后颁布了《中华人民共和国工会法》(1950年)、《中华人民共和国劳动保险条例》(1951年)等法律法规,规定企业工会有“改善工人、职员群众的物质生活与文化生活的各种设施之责任”。

通过吸收新民主主义革命时期根据地(解放区)公营企业实行供给制的经验,参考借鉴苏联职工福利制度安排,国营企业职工福利办什么、怎么管的问题在实践中逐步得到解决。一般而言,由企业行政方面拨款(或投资)设立工人食堂、澡堂、理发室、托儿所、小学校、医院等生活福利设施;企业行政方面每月还须拨交工会组织全部职工实际工资(包括货币部分、实物部分与伙食补贴)总额的1.5%作为职工文化教育费,用于建立俱乐部、图书馆等文化福利设施。1949—1952年,国营企业职工福利事业经过三年的发展,“医院、诊疗所、休养所、托儿所已在相当普遍地设立起来。工人的文化、教育、娱乐设施如俱乐部、工人剧场、电影院、职工夜校、职工子弟学校、工农速成中学等也在逐步增长”。

材料二 在实施(福利制度)过程中,有些国营企业不计代价地“发给住宅”,不收取房租和水电费用,修建的福利设施追求豪华,“花了很多钱,但是群众真正需要解决的问题却解决得不多”。据 1953年劳动部的《工人生活福利工作综合报告》记载,“在许多国营企业中,举办福利事业,不是补助而是‘完全供给’的现象较为普遍。抚顺市贸易部门仅洗澡开支在 1953年1、2月份占工资总额4.52%。理发开支占工资总额1.58%。这两项开支共占工资总额6.1%”。

材料三 1957年9月26日,周恩来在中共八届中央委员会第三次扩大的全体会议上做的《关于劳动工资和劳保福利问题的报告》,总结分析了职工劳保福利方面存在的问题, 周恩来指出:“第二个五年计划期间对劳保福利工作和制度应该着重整顿。整顿的方针是:简化项目,加强管理,克服浪费;改进不合理的制度,适当降低过高的福利待遇;同时提倡少花钱,多办事;提倡依靠群众集体的力量,举办福利事业;提倡用互助互济的办法,解决职工生活中的某些困难问题”。

材料四 湖南湘潭缝纫机制造厂首先在企业负担重、职工意见多的托儿所试行了“自办公助”,企业只负担房屋、设备以及5名管理人员的工资,其余勤杂费用及日常保育工作均依靠职工及其家属完成。由于托儿所从完全公办的福利事业转变为职工参与自办的公益性事业,职工们“精打细算,节约人力物力”,使得该托儿所不仅能维持低收费标准,还能提供较高质量的保育服务,从过去“孩子不愿来、家长不信任”,变得“妈妈们一提起就赞不绝口”。还有的工厂“制定严格合理管理宿舍的制度”,“组织职工自建宿舍”,“基本上合理地解决了长年没有解决的职工的宿舍问题”。

——以上材料均摘编自黄岑玥《20世纪50年代国营企业职工福利制度的调整与探索》

根据材料并结合所学知识,对20世纪50年代国营企业内部福利制度进行评述。

劳动最光荣

材料1950-1955年《人民日报》有关社会主义劳动观的社论、报道标题摘录(部分)

| 1950年3月23日 | 《翻身农民情绪高、起早搭黑忙积肥》 |

| 1950年4月16日 | 《劳动换来光荣》 |

| 1950年4月22日 | 《河北满城劳动模范宋洛学当选县府委员》 |

| 1951年4月13日 | 《郑州私营华昌营造厂把头残酷剥削工人,郑州市人民法院己依法处理》 |

| 1952年4月29日 | 《湖南机械厂工人改进操作方法提高生产率》 |

| 1952年5月1日 | 《迎接劳动人民的世纪》 |

| 1953年12月20日 | 《李顺达积极宣传总路线并带头出卖余粮》 |

| 1954年1月16日 | 《安装机器比参加儿子的婚礼要紧》 |

| 1954年2月7日 | 《首都九十二个厂矿完成或超额完成上月计划》 |

| 1954年7月4日 | 《劳动是光荣的事情,努力劳动才会有荣辱》 |

| 1954年7月17日 | 《向学生家长积极进行劳动光荣的教育》 |

| 1955年3月11日 | 《重庆市许多劳动妇女光荣地加入共产党》 |

根据材料,评述新中国初期《人民日报》对社会主义劳动观的宣传。

材料一 鸦片战争前,经过长期的生产竞争,纺织、农产品加工、陶瓷等行业的生产向自然条件较好的地方日益集中,形成某一行业、某种产品、甚至某一生产环节的专业区,不少地区还排斥了其他地区的同类生产。在纺织业、农产加工业、矿业等十几个主要行业中,多数属于与人们日常衣食住行直接相关的,矿业又有很大部分用于生活日用。广大农村 ,普遍存在手工业与粮食生产的结合,手工业与经济作物生产的结合,乡村作坊工业的发展及其与农业的结合。

——摘编自方行《中国古代经济论稿》

材料二 开埠通商以后,列强商轮、军舰停靠于中国口岸者渐多,这些轮船的维护、修理使本地手工业者获得了大宗生意,而在维修外国轮船的过程中传统手工业者也学到了新式技术,使传统手工业有了质变为新式工业的契机。在上海一带,原本存在着锻铁、铜锡器制造、木船修造等工具制造类手工业,外资船厂兴起后,在修造过程中寻求一些手工业作坊代锻代制机器零件,这些手工业作坊有的就转化为了早期的本土机械企业。

——严鹏《战略性工业化的曲折开展 :中国机械工业的演化》

材料三 毛泽东说:“资本家赞成社会主义改造,敲锣打鼓,那是因为农村的社会主义高潮一来,工人群众又在底下顶他们,逼得他们不得不这样。”陈云讲话指出:对资本家和平赎买,应该推广定息的办法。“所有的资方实职人员,应该全部安置”。 1956年,公私合营工业企业的总产值比全行业公私合营前的1955年增加了 32%。

——高化民《全行业公私合营高潮评析》

(1)根据材料一概括鸦片战争前中国手工业发展的特点,并分析上述特点的形成对社会经济的影响。

(2)根据材料二并结合所学,指出“上海一带”出现的一家近代民族机械企业及其创办人,并分析中国早期机械工业出现的时代背景。

(3)根据材料三并结合所学,分析“全行业公私合营高潮”掀起的原因,并简述“全行业公私合营高潮”的成功之处。

材料一 鸦片战争前,经过长期的生产竞争,纺织、农产品加工、陶瓷等行业的生产向自然条件较优的地方日益集中,形成某一行业、某种产品、甚至某一生产环节的专业区,不少地区还排斥了其他地区的同类生产。在纺织业、农产品加工业、矿业等十几个主要行业中,多数属于与人们日常衣食住行直接相关的,矿业也有很大部分用于生活日用。广大农村,普遍存在手工业与粮食生产的结合,手工业与经济作物生产的结合,乡村作坊工业的发展及其与农业的结合。

——摘编自方行《中国古代经济论稿》

材料二 开埠通商以后,列强商轮、军舰停靠于中国口岸者渐多,这些轮船的维护、修理使本地手工业者获得了大宗生意,而在维修外国轮船的过程中,传统手工业者也学到了新式技术,使传统手工业有了质变为新式工业的契机。在上海一带,原本存在着锻铁、铜锡器制造、木船修造等工具制造类手工业,外资船厂兴起后,在修造过程中寻求一些手工业作坊代锻代制机器零件,这些手工业作坊有的就转化为了早期的本土机械企业。

——严鹏《战略性工业化的曲折展开:中国机械工业的演化》

材料三 毛泽东曾说:“资本家赞成社会主义改造,敲锣打鼓,那是因为农村的社会主义高潮一来,工人群众又在底下顶他们,逼得他们不得不这样。”陈云讲话指出:对资本家和平赎买,应该推广定息的办法。“所有的资方实职人员,应该全部安置”。1956年,公私合营工业企业的总产值比全行业公私合营前的1955年增加了32%。

——高化民《全行业公私合营高潮评析》

(1)根据材料一概括鸦片战争前中国手工业发展的特点,并分析上述特点的形成对社会经济的影响。

(2)根据材料二并结合所学,分析中国早期机械工业出现的时代背景。

(3)根据材料三并结合所学,分析“全行业公私合营高潮”掀起的原因。