材料一 东周列国的发展是很不平衡的。鲁国首先在宣公十五年(公元前594年),实行“初税亩”。初税亩的意思是表明鲁国正式宣布废除井田制,合法地承认公田和私田的所有权,而一律取税……

——梁方仲《中国经济史讲稿》

材料二 1953年,毛泽东认为,农业问题、粮食问题已经成了我国工业化道路上的一大障碍,消除这一障碍的办法,就是要尽快引导农民通过合作化走向集体化,使农业为工业服务。

——肖国亮《中华人民共和国经济史》

材料三 (苏联)国家通过农业税(后改所得税)、义务交售、实物支付等方式,拿走了集体农庄很大一部分产品。这种方式实际上带有近乎无偿占有或半无偿占有的性质……使庄员很大程度上失掉了对自己生产成果的物质兴趣。——包雅玮《评析我国高级社

与前苏联集体农庄之差异》

材料四 人民公社时期中国粮食收购量及其占产量的比重(单位:万吨)

| 年份 | 产量 | 收购 | 收购量占产量(%) |

| 1958 | 20 000 | 5 876.0 | 29.4 |

| 1959 | 17 000 | 6 740.5 | 39.7 |

| 1960 | 14 350 | 5 105.0 | 35.2 |

——中华人民共和国农业部计划司:《中国农业经济统计大全》(1949—1986)

材料五 继任的富兰克林·罗斯福不再像胡佛那样主张“无为而治”,而是主张实行“开明政治”,对经济加强管理,他的口号是:“祖国要求行动起来,现在就行动起来。”

——肖国亮、隋福民《世界经济史》

(1)结合所学知识,分析春秋时期鲁国实行“初税亩”的历史背景,并指出改革的结果。

(2)结合材料二和所学知识,说明1953—1956年底中央政府对农业采取的措施及结果。

(3)材料三、四中的苏中两国的农业政策有什么问题?结合所学知识分析产生这些问题的历史背景。

(4)结合所学知识,说明美国罗斯福新政时期采取的农业措施,并分析其产生的积极作用。

材料 现代作家路遥的小说《平凡的世界》出版于20世纪90年代,其中许多情节反映了现代中国的重大历史现象,小说梗概如下:

1975年初,农民子弟孙少平到原西县高中读书,少平高考落榜,回乡生产。少平的哥哥少安一直在家劳动,这时农村生活混乱,旱灾又火上加油,村支书田福堂为加强自己的威信,组织偷挖河坝与上游抢水,不料出了人命。为了“学大寨”,他好大喜功炸山修田叫人搬家又弄得天怒人怨。生活的航道已到了非改变不可的地步。1979年春以后,孙少安进城拉砖,用赚的钱建窑烧砖,成了公社的“冒尖户”。孙少平青春的梦想和追求也激励着他到外面去“闯荡世界”,他从漂泊的揽工汉成为正式的建筑工人,最后又获得了当煤矿工人的好机遇……1982年秋,少平到了煤矿,尽心尽力干活,成了一名优秀工人。少安的砖窑也有了很大发展,他决定贷款扩建机器制砖,不料因技师根本不懂技术,砖窑蒙受很大损失,后来在朋友和县长的帮助下再度奋起

结合中国现代史的所学知识,从上述梗概中提取一个情节,指出它所反映的重大历史现象,并对该历史现象进行简要评述。

| A.建立人民公社 |

| B.“包产到户” |

| C.农业生产合作社 |

| D.“耕者有其田” |

材料一 1953-1985年中国农业总产值平均增长率

| 时间 | 年均增长率(%) |

| 1953~1957年 | 4.5 |

| 1958~1962年 | 4.3 |

| 1963~1965年 | 11.1 |

| 1966~1970年 | 3.9 |

| 1971~1975年 | 4.0 |

| 1976~1980年 | 5.1 |

| 1981~1985年 | 8.1 |

——摘编自《中华人民共和国经济史》

材料二 伴随着第二次科技革命,美国新发明的农机具大量出现并广泛应用,到1899年,近7万项农机具发明和农业技术得到美国专利局认证,仅播种机就达到9156项。1862年颁布《莫里尔土地法》,政府拨地资财建立农学院。同年,美国建立农业部并坚持科研导向。1887年通过《海契法案》,展开建立高效农业产业的相关研究。各地纷纷举办农业展览会、组织农业协会、发行各种农业杂志,推广农业科技。1914年,国会批准《史密斯——利弗法》,从法律上确认此前的各种农技推广工作,并将它们纳入联邦、州、县三级管理结构中。

——据钱乘旦《世界现代化进程》

(1)根据材料一表中的相关数据并结合所学知识,指出1953-1985年期间两次农业总产值增长高峰出现的时间及主要原因。

(2)根据材料二,评述美国政府在促进农业现代化进程中的重要举措。

5 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一新中国的国情决定了在中国建立社会主义制度必须经一个过渡时期。少奇同志认为新中国是一个“产业落后,发展又不平衡的大国”,“从实际看,当时我国工农业基础相当薄弱,现代工业只占工业的30%,而且我国旧有的工业是带有殖民地半殖民地性质的工业,经济上不能独立……农业也十分落后,分散的、以手工劳动为基础的、和古代没有多大区别的小农经济占统治地位”。

——摘编自《关于新中国的经济建设方针》

材料二安徽省滁县地区在最初的农村改革中,相当一批农村基层干部对改革抱观望态度。改革的领导者及时规定了在农村这场大变革中干部的身份、报酬不变,报酬随着农民生活水平的提高而有所提高。……在这项改革试点中,广东、福建等省的口粮销售价提高一倍左右,但是由于对居民发放了相应的补贴,加以适当的宣传解释工作和其他配套措施,结果消费者情绪基本稳定,没有发生山火动荡。……加快企业改革的步伐,使企业成为具有独立的经济利益和经营自主权的、真正自负盈亏的基本经济单位,是增加微观层次对区北对改革的承受力,分散国家所承担风险的重要措施。

——摘编自《走向繁荣的战略选择》

材料三改革开放以来,农村人口迁入城镇的“农转非”,务工经商的“下海潮”和“打工潮”已成为我国目前人口迁移的主要倾向。

——刘启明《人口迁移的空间过程及其迁移场研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,请从经济角度说明“中国建立社会主义制度心须经一个过渡时期”。

(2)根据材料二,概括经济体制改革中体现出的原则。结合所学知识,分析这些原则的意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,对农村人口大量迁居城市这一现象进行简要评述。

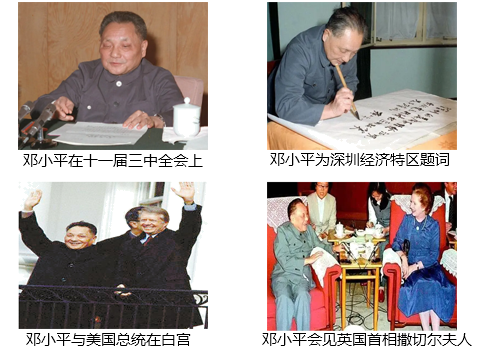

6 . 阅读下列图片,回答问题。

请为上面四幅图片确定一个历史主题并加以评述。

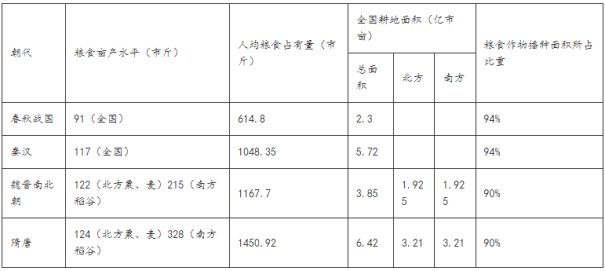

7 . 我国是人口众多的农业大国,农业和农民问题始终是中国发展的根本问题。阅读材料,回答问题。

材料一

——卜风贤《传统农业时代的灾荒风险和粮食安全》

材料二鸦片战争后,资本帝国主义挟其大量余资,与新式机械,在通商口岸渲染了些资本主义的色彩。……迨欧战爆发,列强无暇东顾,因此中国幼稚的民族工业,乘机抬头,使中国渲染了很浓的资本主义化的色彩。……于是农村中的劳动力,初则剩余的劳动者都涌到城市里去了,继则农村中的青年劳动力,即是生产的中坚份子羡慕着都市的繁荣,投身工业的比较能够多得些工资,也都向都市中乱涌,向资本家出卖其劳动力,终则以农村衰落,而建筑于农村上的工业,日形没落,……因此,从农村涌到都市的劳动者,都成了可怜的失业之群。所以农村劳动力胡乱的拥进都市,一方面,使农村中失却生产的中坚份子——青年劳动力,而另一方面产生了大批的失业之群,这当然是人口变动的变态。

——金轮海《中国农村经济研究》

材料三有学者在研究“中华文明从传统向现代转型”这一主题时,得出以下结论:中华文明转型路径的独创性,首先表现在广大中国农民成为现代化的强大的内在动力,而其前提则是他们必须成为这一转型的主要得益者。

——摘自姜义华《中华文明从传统向现代转型及其路径的独创性》

请回答:

(1)根据材料一概括春秋战国到隋唐时期中国农业的发展趋势及原因。

(2)根据材料二并结合所学知识分析近代中国农村人口迁移对经济方面的影响。

(3)结合所学知识,简要评述建国以来农民在我国社会转型发展过程中的得与失。

| A.使农民有了生产和分配的自主权 |

| B.克服了过去分配中的平均主义弊端 |

| C.极大地调动了农民生产的积极性 |

| D.明确了农民的土地所有权和使用权 |

材料一 近110年时间里……中华民族危难深重,外遭帝国主义的侵略,内受封建主义的压迫,人民根本没有民主权利……回溯中国近代以来的历史,中国人民为争取民主进行了百折不挠的斗争和艰难探索,但只有在中国共产党的领导下,才真正获得了当家作主的权利。

材料二 假如没有孙中山,同盟会和辛亥革命的功绩,中国将很难走出推翻皇帝做皇帝,江山坐江山的历史怪圈。而在辛亥革命以后,尽管通往自由和民主的道路仍然无比艰难,但有了民主共和的理念为鉴,任何人想再帝制自为,再让已经被废黜的小皇帝回到北京皇宫,再复辟形形色色的专制制度、专制意识,都注定逃不过人民的唾弃,都注定会失败。

材料三 新中国成立到现在,已经走过了60多年。在评价改革开放前后两个30年历史及其关系的问题上,第一种观点:是在肯定改革开放30年以来历史进步的时候,有意无意的贬低甚至否定改革开放以前30年的成就和经验;第二种,是在肯定新中国成立60年来成就的时候,有意无意淡化改革开放具有的革命意义,甚至认为改革开前30年比改革开放后30年好

回答:

(1)概括材料一中近代中国“人民根本没有民主权利”的主要原因。结合所学知识说明

新民主主义时期,中国共产党为争取民主权利进行了哪些主要努力?

(2)根据材料二并结合所学知识,从现代化理论的角度说明辛亥革命的成果。

(3)请选择材料三中的一种观点,结合所学知识就政治、经济、外交方面进行评析。

(要求史论结合,表达准确)

材料一:1961年春,安徽在一些地区试行“定产到田,责任到人”的农业生产责任制。以后,在湖南、广西、广东等省农村作了试点工作。实行生产责任制要求做到“五统一”,即生产计划、大农活安排、抗旱、用水和分配方面的统一。

材料二:1962年,中央农村工作部部长邓子恢在《关于农村问题的报告》中指出:分配中的平均主义和经营管理中的混乱,是造成当前我国农村生产力下降的重要原因之一。要调动社员的积极性,克服平均主义,必须有严格的生产责任制。

材料三:1979年1月,安徽凤阳县梨园公社小岗队18个农户搞起了大包干,率先敲响了农村改革的鼓点。从此以后,农业生产责任制在全国普遍实行。当时的农业生产责任制可以分为两类,一类是小段包工,定额计酬;一类是包工包产,联产计酬(可包干到户)。后来全国主要采用把土地包干到户经营,不定额,不计酬,不统一分配,有人形象地称为“自负盈亏”。

请完成:

(1)结合材料一、二及所学知识,分析20世纪60年代实行农业生产责任制的原因。

(2)综合上述材料,分析20世纪60年代的农业生产责任制与1979年以后的农业生产责任制有何异同。

(3)20世纪60年代的农业生产责任制刚刚实行就被批判为是“社会主义同资本主义尖锐斗争的表现”。1979年农业生产责任制实行后,有人说中国农村又恢复到农业合作化以前的状况,中国农村必然两极分化,地主阶级将再次出现,剥削制度将在农村复辟。请简要评述上述观点。