| A.都是中国积极、主动的融入世界的行为 |

| B.都有由东南沿海向政治中心地区发展的趋势 |

| C.都极大地推动了中国社会政治、经济的进步 |

| D.都主要体现世界经济发展对中国的要求 |

年份(年)

| 年份(年) | 1978 | 1987 | 1998 |

| 国有企业(%) | 77.6 | 57.5 | 26.5 |

| 集体企业(%) | 22.4 | 40.2 | 40.5 |

| 个体经济(%) | 0 | 2.3 | 33 |

| A.城乡经济差距逐步缩小 | B.工业经济结构趋于合理 |

| C.非公有制经济不断发展 | D.国有经济改革成效突出 |

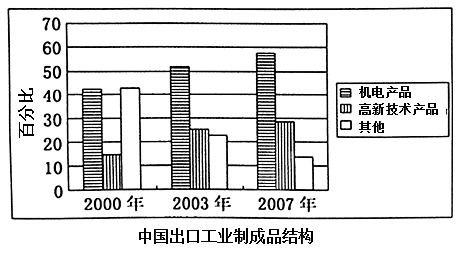

材料一 中国改革开放以来出口商品结构统计表

| 年代 | 1978 | 1985 | 1986 | 2007 |

| 初级产品 | 53.5% | 50.5% | 36.4% | 5.1% |

| 工业制成品 | 46.5% | 49.5% | 63.6% | 94.9% |

材料二

——材料—、二均出自国家统计局、商务部网站

(1)根据材料一、二并结合所学知识,说明我国对外贸易中商品结构的变化。(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析造成这种变化的影响因素。

| A.经济改革引发失业现象 | B.社会主义市场经济体制建立 |

| C.社会保障制度已经完善 | D.思想解放推动经济体制改革 |

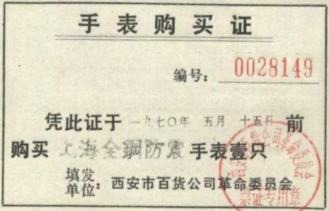

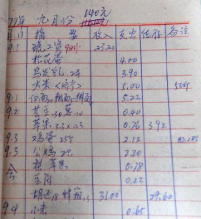

材料一

图1:1970年的手表购买证 图2:青岛马连发老人的家庭账本

材料二 中国家庭收入比较:按区域

| 平均收入(元) | 东部 | 中部 | 西部 | 东/西 |

| 73228 | 25408 | 26567 | 2.8 | |

| 1.工资性收入 | 26405 | 7209 | 7402 | 3.6 |

| 2.生产经营收入: | 25380 | 10000 | 8480 | 2.3 |

| —2.1农业收入 | 3518 | 4736 | 8480 | 0.4 |

| —2.2工商业收入 | 21862 | 5264 | 2398 | 9.1 |

| 3.投资性收入 | 5623 | 696 | 649 | 8.7 |

| 4.转移性收入 | 15820 | 7504 | 7639 | 2.1 |

| —4.1退休、养老、住房公积金、贫困补贴 | 11577 | 4165 | 5119 | 2.3 |

| —4.2人情往来等 | 4243 | 3338 | 2519 | 1.7 |

——摘自西南财大《中国家庭收入不平等报告(2012年)》

(1)关于人民生活的变迁,指出材料一的史料价值。

(2)依据材料及所学知识,构建20世纪70年代以来中国人民生活变化的历史进程。

| A.城镇经济结构比例失调 | B.经济体制改革有效推进 |

| C.民众消费需求日益变化 | D.城乡生活差距逐步缩小 |

材料一 从一九五三年以来,我国市场上出现了若干种日用消费品供不应求的现象。一九五三年上半年,在小麦遭受冻灾的地区,粮食的供求状况很紧张,下半年,食油、肉类在许多地方也供不应求,不少城镇中都要排队购买。适应当时的需要,中央人民政府在一九五三年十二月,对粮食实行了计划收购(即统购)和计划供应(即统销);然后对食用植物油也实行了计划收购和计划供应。从一九五四年九月十五日起,又对棉花实行计划收购,对棉布实行计划收购和计划供应。对粮食、油料、棉花、棉布的计划收购和计划供应无疑是一种重大的措施,它关系到全国人民生活中最重要的吃饭和穿衣的问题,也关系到我国城乡经济生活的许多方面。计划收购和计划供应对我们国家目前的情况来说,是很必要的。只有采用这种办法,才能保证我国人民生活日益增长的需要,才能制止投机活动,保证市场物价的稳定,才能使发展国民经济的第一个五年计划得以顺利地进行。

--陈云:《关于计划收购和计划供应》(1954年9月23日)

材料二 理顺物价,改革才能加快步伐。物价问题是历史遗留下来的。过去,物价都由国家规定,例如粮食,还有各种副食品,收购价格长期定得很低,这些年提高了几次,还是比较低,而城市销售价格又不能高了,购销价格倒挂,由国家补贴。这种违反价值规律的做法,一方面使农民生产积极性调动不起来,另一方面使国家背了一个很大的包袱,每年用于物价补贴的开支达几百亿元。这样,国家财政收入真正投入经济建设的就不多了,用来发展教育、科学、文化事业的就更少了。所以,不解决物价问题就不能放下包袱,轻装前进。最近我们决定放开肉、蛋、菜、糖四种副食品价格,先走一步。

--邓小平:《理顺物价,加速改革》(1988年5月19日)

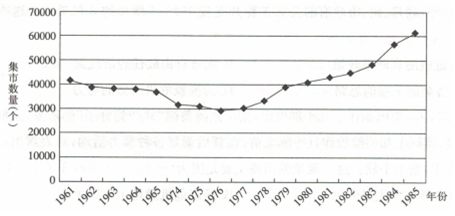

材料三 1978年中共十一届三中全会后,国家大幅度提高农副产品收购价格,缩小农副产品的统购范围和降低征购指标,开放城乡农副产品集贸市场。到1982年,全国农副产品中油料产量超过1100万吨,比1978年增加659.9万吨;肉类产量超过1300万吨,比1978年增加494.5万吨;农村集市从无到有,发展到41184个。1983年,国家正式取消实行了20多年的布票,肉票、油票也陆续取消。1985年1月,中共中央一号文件《关于进一步活跃农村经济的十项政策》规定,国家对粮食、棉花等农产品实行合同定购和市场收购。农村粮食供给制随之取消。1993年2月,国务院发布《关于加速粮食流通体制改革的通知》,推动建立国家宏观调控下的自由市场购销体制,各地相继取消了城镇口粮定量供应制度。至此,长期以来实行的票证制度退出历史舞台。

--摘编自董辅礽主编《中华人民共和国经济史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出我国制定“统购统销”政策的历史背景。

(2)根据材料三并结合所学知识,分析1978年后“统购统销”变化的特点及原因。

(3)根据材料一、二、三并结合所学知识,分析“统购统销”的历史作用。

| A.对外开放推动了个体经济的发展 |

| B.市场经济观念逐渐成为社会共识 |

| C.社会主要矛盾发生了根本性变化 |

| D.城市经济体制改革增强企业活力 |

| A.是“左”倾思想影响的结果 |

| B.与国家政策调整密切相关 |

| C.是中央行政体制调整的结果 |

| D.见证了改革开放的全过程 |

材料一:市场经济中有一只“看不见的手”,能自动平衡商品的总供给和总需求。因此,企业生产什么,生产多少,如何生产。生产效益如何分配,都无需政府干预。政府唯一的作用就是当好“守夜人”,即防止暴动、偷窃、欺骗,确保个人自由和公民机会均等。这种经济理论的信条是“管得最少的政府就是管得最好的政府”

材料二:上世纪30年代美国罗斯福总统任命约翰逊将军主持全国复兴总署工作。约翰逊采取的措施有:国家干预企业生产:国家可以全面收购私人企业:国家干预企业劳资关系:国家兴办公共工程等。

材料三:邓小平在“南方谈话”中说:“社会主义究竟是什么样子,苏联搞了很多年,也并没有完全搞清楚。可能列宁的思路比较好…但是后来苏联的模式僵化了….计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划:市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力。”

(1)材料一反映了一种什么经济政策?与材料一相比,材料二的经济政策发生了什么变化?结合所学知识,分析发生变化的原因。

(2)材料三中说“可能列宁的思路比较好……但是后来苏联的模式僵化了”,僵化模式指什么?在经济上的主要弊端表现在哪里?

(3)综合上述材料和所学知识,谈谈你对邓小平“南方谈话”的认识,