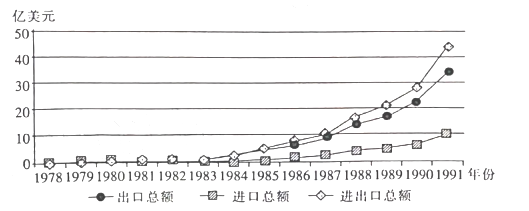

材料一1978年,中韩两国经中国香港地区开始了间接贸易,开启了中韩两国的经济往来,下面为1978~1991年中国对韩国贸易示意图。

——齐欣《中韩经济一体化趋势分析》

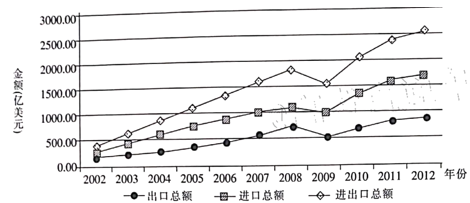

材料二 下面为2002~2012年中国对韩国进出口额及贸易总额变动趋势图。

——维《中韩贸易条件变动及其影响因素分析》

(1)根据材料并结合所学知识,概述1978年至1991年中国对韩国贸易发展的特点并分析双边贸易发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述2002年以来中国对韩国贸易稳定增长的历史条件。

(3)根据材料并结合所学知识,简析20世纪70年代以来中韩贸易关系发展的历史启示。

材料一 15世纪之前,英国的对外贸易主要操纵在汉萨同盟商人和意大利商人手中。15世纪开始,英国赋税结构中商业税逐步替代农业税占据主导地位。都铎王朝时期,国家的税制体系基本完备,赋税征收的力度也逐步加大。16世纪,英国的关税收入超过王室领地收入成为国家财政收入的主要来源。伊丽莎白女王时期,强大的汉萨同盟被彻底驱逐出英国;日益兴起的海运集团对议会的游说,推动了两项航海条例的通过,规定英国进出口商品须由英国船只运输。

——摘编自柴彬《英国近代早期对外贸易自主权的成长》

材料二 鸦片战争后,随着通商口岸开放地增多,转口贸易日渐频繁,大量洋货在中国低成本倾销,免税商品范围不断扩大。清末,有志之士发出了修改和废除不平等条约的呼吁。巴黎和会上,北京政府收回国权的要求被无视。中共成立初期,即将废除不平等条约逐步纳入革命纲领。1926年,广州十万余人集会要求“早日实现取消一切不平等条约”。1928年起中国逐步收回了关税自主权,抗战时期,废约运动取得阶段性成果。新中国成立后,取消了帝国主义在华一切特权。改革开放以来,我国对外贸易依存度由1978年的4.7%上升到2008年50%以上。

——摘编自张海鹏主编《中国近代通史》等

(1)根据材料并结合所学知识,概述近代英国实现贸易自主权的因素。

(2)根据材料并结合所学知识,说明近现代中国相对于英国收回贸易自主权的有利条件。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对发展对外贸易的认识。

材料一:孙中山一向对长江流域特别重视。1900年8月,孙中山抵达上海,进行秘密策划,打算以江苏、两广等华南六省为根据地……很早以来就在长江两岸及其支流形成了许多繁华的工商业城镇。孙中山重视长江,还因为长江从唐代开始到1949年,先后发生了240多次水灾,特别是近代,水灾更加频繁。

关于开发长江流域,孙中山在《实业计划》中做了系统规划。其指导思想是既要除害,又要兴利,要化害为利;既求利国,更应求民福。在这些思想的指导下,通过对长江的整治,使得长江即使在枯水季节,也能“容航海巨船驶至居住二万万人口之大陆中心”。随着长江水道得到整治,水路两旁成为实业荟萃之地。上海“造市宅中心于浦东,又沿新开河左岸建一新黄浦滩”,成为世界头等商业大港。

——摘编自萧致治《论孙中山开发长江流域的宏伟规划》等

材料二:长江流域综合利用规划从1959年到现在共编制了3次:1959年侧重长江治理;1990年提出加强资源保护和环境治理;到2012年强调长江上、中、下游统筹兼顾,资源利用、环境保护、交通建设、经济开发等各方面全面规划。进入21世纪以来,越来越多的区域规划打破传统的行政区划,将地缘相近、经济水平相当的地区作为一个整体进行规划,如长江三角洲、长江中游城市群等。同时,部门协作日益加强。

——摘编自吴传清《长江流域地区发展规划的演变与趋势》

(1)根据材料一,指出孙中山重视长江流域开发的原因,并结合所学知识说明其开发长江流域规划的意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括21世纪以来长江流域发展规划的特征,并简析其提出的历史背景。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,简要说明孙中山和新中国长江流域发展规划不同的结局。

材料一 “嘉靖倭乱”的发生,是明朝“海禁”政策导致的全球化与中国市场需求之间相互矛盾和冲突的结果。1567年,嘉靖皇帝痴逝,随后隆庆皇帝即位。隆庆皇帝宣布在津州月港开海,允许津泉两府商人出海贸易,“准贩东、西二洋”,从而形成隆庆开海的局面。有人测算,晚明从月港流入中国的白银,16世纪七十年代年均约28.5万两,八十年代年均约88.9万两,到1600年以后年均达到100万两的规模。伴随着白银的大量流入,中国的商品也源源不断地输送至东南亚各港口。与此同时,明末的海外市场需求也直接刺激了江、新、阔、亭、数等地区的丝织业、棉织业、染织业、制壳业、铁器业、制糖业等行业的发展。

——摘编自陈高胜《隆庆开海:明朝海外贸易政策的重大变革》

材料二 1898年,清廷下话:“欧洲通例,凡通商口岸,各国均不侵占。现当海禁润开,强邻环何,欲图商务流通,隐杜视舰,惟有广开口岸之一法。”经过新政期间的努力,截至辛寒,中国自开商峰(意即中国主动开放的通商口岸,它与条约口岸的实质区别在于是中国政府还是西方列强控制了口岸的政治决策权及行政管理权)的数量已由成成时期的3个增加至19个,如果加上同时期东北开放的16个,其数量已多达35个。

——摘编自杨天宏《近代中国自开商峰研究述论》

材料三 自2013年设立上海自贸区至令今,我国已设立四批自贸区,再加上刚刚宣布的海南自贸区(港),我国的自贸区数量将达到12个,正是这些自贸区成为中国改革开放的重要门户。除了海南的跨“级”连跳,直接批准建设自由贸易试验区试点和自由贸易港外,其他已经获批设立的10个自由贸易区最有机会实现升级“自贸港”。

——整理自侯名芬《我国创办经济特区的历史进程和当代价值新论》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括隆庆开海的历史背景,并分析其影响。(2)根据材料一、二,比较隆庆开海与晚清自开商埠的异同,并结合所学知识简要评述晚清自开商埠。

(3)根据材料三,简析新时期中国自贸区(港)设立的作用。

5 . 阅读材料,完成下列要求。

下面是某书中有关中国近代史的部分目录摘选。

第三篇中华民族现代文明的伟大复兴

第十章铁逻辑,中华民族挽救民族危亡的斗争

第十一章睡狮猛醒,20世纪举世瞩目的政治大国

第十二章顺天乎人,当代中国的改革开放浪潮

第十三章东方太阳,亚洲太平洋时代与中国时代

第十四章巨龙腾飞,21世纪世纪经济大国

根据上述目录并结合所学知识,从史观的角度分析该目录体现了作者怎样的编写原则,并说明依据。

材料一 由于陆上丝绸之路有很大局限性,除了沿途自然条件比较险恶,更为严峻的是受西域政治形势影响而经常阻断。唐与突厥、吐蕃的战争,西亚阿拉伯国家的军事扩张,使陆上丝绸之路难以维系。陆上运输主要靠马匹、骆驼等,运载能力有限,费用高,而海上船舶运载量大,费用低。安史之乱以后,大批北方人南迁,使江淮地区经济获得空前发展。“国家用度”尽仰江淮出口的大宗商品丝绸、瓷器、茶叶等。陆上丝路只是向西部内陆方向发展,难以到达朝鲜、日本、东南亚、非洲等地,而海上丝路则相对要自由得多,辐射面要大得多。

——摘编自杜瑜的《海上丝路史话》

材料二

| 年份 | 进出口贸易总值 | 世界贸易中的地位 | 外汇储备 | 工业成品占出口贸易比 | 贸易伙伴 |

| 1978年 | 206亿美元 | 第22位 | / | 45.2% | 几十个 |

| 1997年 | 3250.6亿美元 | 第10位 | 1399亿美元 | 86.9% | 227个 |

(1)结合所学知识,列举汉代和唐宋两时段中国“丝绸之路”对外贸易的表现。依据材料一,分析古代“海上丝绸之路”取代“陆上丝绸之路”的原因。

(2)依据材料二并结合所学知识,从对外开放的角度,概述中国政府为推动对外贸易发展而采取的举措。指出20世纪90年代初中国对外开放格局初步形成的重要意义。

材料一 从1948年到1951年美国共向欧洲提供了大约131亿美元的“援助”,受援助国GDP从1948年到1952年底增长了25%。但马歇尔计划把苏联与东欧排除在外,受援国需要承担经济和政治义务,例如部分工业发展接受美国监督;受援国必须放弃工业国有化等。其“援助”手段确定了美元的结算单位,打破了西欧各国的贸易关税壁垒,更削弱了意大利和法国共产主义的影响,稳定了政权,但是西欧获得发展后,对美国的离心倾向反而增强。

——摘编自李申《杜鲁门主义的续篇》等

材料二 “一带一路”在当今世界和平、发展、合作、共赢的大趋势中应运而生,是时代的新生儿……“一带一路”,摒弃制度模式偏见,超越意识形态樊篱,抓的是发展这个最大公约数。“马歇尔计划”看上去是一个经济救助计划,其最终目的却在于大国争霸。“一带一路”遵循平等,追求互利。新时期,“一带一路”的精髓恰恰在于弘扬平等互利的好传统,坚持不附加任何条件的好做法,追求沿线国家共同发展的好效果。“一带一路”奉行自愿平等参与的原则,沿线各国完全根据本国利益参与进来。

——摘编自人民日报《“一带一路”与马歇尔计划有根本差别》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出马歇尔计划对战后欧洲发展的促进作用。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明与马歇尔计划相比,中国“一带一路”战略的特点,并简析其意义。

8 . 民法是规定公民和法人的财产关系以及跟它相联系的人身非财产关系的各种法律。阅读材料,回答问题。

材料一中国古代并无现代意义的民法,编纂民法典之议始于19世纪末。1902年光绪帝下诏参酌外国法律,改订律例。1908年始编纂民法典,引进了西方民法典的立法理念和编纂方法,于1910年完成《大清民律草案》,但未及正式施行。

——摘编自《中国民法典草案建议稿》

(1)依据材料,概括《大清民律草案》的特点。结合所学知识,分析“编纂民法典之议始于19世纪末”的国内背景,并指出民法典“未及正式施行”的直接原因。

材料二1954~1956年,新中国着手起草第一部《民法典草案》。此后,由于发生“整风”“反右”等政治运动,民法典起草工作被迫中断。1962~1964年,虽完成《民法典草案(试拟稿)》,但因“四清运动”而中断。以上只是表面原因,关键原因则是不具备其赖以存在的经济社会条件。

——摘编自梁慧星《制定民法典的设想》等

(2)依据材料二,概括两次民法典起草工作中断的原因。结合所学知识,指出当时的“经济社会条件”。

材料三1979年,我国第三次起草民法典,但经济体制改革刚刚开始,条件还不具备。1985年,随着改革开放日益深入,民事生活越来越活跃,客观上迫切需要制定一部全面调整各种民事关系的基本法律,于是1986年颁布民法通则。

1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定。进入21世纪,中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。2017年3月15日十二届全国人大五次会议通过《中华人民共和国民法总则》,并提出争取2020年形成统一的民法典。

——摘编自梁慧星《中国民法典编纂的几个问题》等

(3)依据材料三,归纳改革开放以来编纂民法典的基本历程。这一历程反映了怎样的特点?结合所学知识,谈谈我国推动形成统一民法典的有利因素。