2018高三上·全国·专题练习

1 . 某历史兴趣小组以“20世纪初中国的社会发展与女性解放”为课题开展研究性学习,在探究过程中使用了以下材料,得出了相关结论。

(1)研究该课题时,兴趣小组为什么要搜集、研究材料甲?

(2)据材料乙、丙,概括指出兴趣小组得出结论①的依据(举一例说明即可)。

(3)使用材料乙、丙进行课题研究时,兴趣小组应该优先选择哪则材料?说明理由。

(4)据材料丙并结合20世纪初中国社会的发展,对结论②加以阐述。

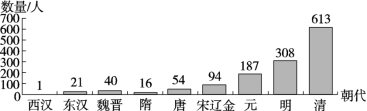

材料 甲:下图为兴趣小组根据汪玢玲《中国婚姻史》中统计的历代节妇烈女人数绘制的柱状图。

乙:摘编自董天野等根据巴金小说《家》绘制的同名连环画中的一组画面。画面中的故事发生在1919年前后,主人公是封建大家庭高府的三公子觉慧和丫鬟鸣凤。

1.一天,鸣凤在走廊上遇见觉慧,便习惯地称呼觉慧为“三少爷”。

2.觉慧和鸣凤正在聊天,大太太周氏派人来找鸣凤……

3.周氏告诉了鸣凤一个不幸的消息。周氏虽也不忍,但这是高老太爷的命令,自己也不敢违抗。

4.鸣凤抱定死的决心,她摸索到花园的湖池边,那是她被迫选定的归宿地。

丙:摘编自1919年末长沙《大公报》的一则报道。

李欣淑幼年时,父为其订了亲,未婚夫不幸去世,父母准备叫她守“望门寡”。李欣淑在女校念过书,不满这种包办婚姻,因而反抗出走,到北京工读。她说:“我于今决计尊重我个人的人格,积极的和环境奋斗,向光明的人生大路前进。”

结论

①20世纪初的中国社会新旧交织,保守和进步共存。

②社会进步是女性解放的重要前提。

(1)研究该课题时,兴趣小组为什么要搜集、研究材料甲?

(2)据材料乙、丙,概括指出兴趣小组得出结论①的依据(举一例说明即可)。

(3)使用材料乙、丙进行课题研究时,兴趣小组应该优先选择哪则材料?说明理由。

(4)据材料丙并结合20世纪初中国社会的发展,对结论②加以阐述。

您最近一年使用:0次

2018-09-11更新

|

208次组卷

|

4卷引用:2019高考备考一轮复习精品资料 专题三 近代中国反侵略、求民主的潮流 第6讲 太平天国运动和辛亥革命【教学案】

(已下线)2019高考备考一轮复习精品资料 专题三 近代中国反侵略、求民主的潮流 第6讲 太平天国运动和辛亥革命【教学案】(已下线)2019高考热点题型和提分秘籍 专题六 太平天国运动与辛亥革命 (教学案)专题17 中国近现代社会生活的变迁-十年(2012-2021)高考历史真题分项汇编(全国通用)专题17中国近现代社会生活的变迁-十年(2013-2022)高考历史真题分项汇编(全国通用)

2 . 服饰是文明的标志之一,反映着一个时代人们的生活状态和心理特点。阅读下列材料,回答问题。

材料一 补子就是明代官员常服和补服在前胸后背处分别装饰一块方形(或圆形)饰有鸟兽的图案。文官缀绣的补子图案分别为:一品为仙鹤,二品为锦鸡,三品为孔雀,四品为云雁,五品为白鹇,六品为鸳鸯,七品为鸂鶒,八品为鹌鹑,九品为练雀。武官缀绣的补子图案分别为:一品为麒麟,二品为绣狮,三品绣豹,四品绣虎,五品绣熊,六品绣彪,七品绣犀牛,八品与七品相同也是绣犀牛,九品为绣海马。

——朱和平《中国服饰史稿》

材料二 在明代,人们把身子包得严严实实,形成宽衣博带、衣领紧扣、裙长拽地的中式服饰式样,不强调服饰与人体各部位保持一致,在服饰结构上采取平面裁剪的方法,在人体与衣料之间形成的空隙较大,显得宽松。

——摘编自王超玲《中国明代与欧洲文艺复兴时期服饰审美观念比较》

材料三文艺复兴时期,西方人对于服饰崇尚显露人体之美,反映在服饰式样上就显得开放、显露。在结构处理上,以立体裁剪为本,以求最大程度上的合体,是身体与纤维衣料之间的空隙极小,追求用服饰突出人体曲线美,是服饰成为科学性与艺术性的综合反映。

——摘编自王超玲《中国明代与欧洲文艺复兴时期服饰审美观念比较》

材料四易服者注意:启者民国共和告成,国民剪发易服以壮我国气象一新。本主人有鉴于此,故由上海特聘高等裁剪名师专做西式各种改良便服并各国维新便帽无不完备。敝局非图渔利实因鼓吹易服起见,凡士商各界请一试之,方知予言不谬。

——北京《大自由报》上刊登的广告

请回答:

(1)据材料一,概括明代补子的特色。

(2)据材料二、三,比较中国明代与欧洲文艺复兴时期服饰式样与结构的差异。结合所学知识,从思想观念层面上概述产生这些差异的原因。

(3)据材料四广告内容,由表及里地概述有关“易服”的历史信息。

(4)综合以上材料,总结影响服饰变迁的要素

材料一 补子就是明代官员常服和补服在前胸后背处分别装饰一块方形(或圆形)饰有鸟兽的图案。文官缀绣的补子图案分别为:一品为仙鹤,二品为锦鸡,三品为孔雀,四品为云雁,五品为白鹇,六品为鸳鸯,七品为鸂鶒,八品为鹌鹑,九品为练雀。武官缀绣的补子图案分别为:一品为麒麟,二品为绣狮,三品绣豹,四品绣虎,五品绣熊,六品绣彪,七品绣犀牛,八品与七品相同也是绣犀牛,九品为绣海马。

——朱和平《中国服饰史稿》

材料二 在明代,人们把身子包得严严实实,形成宽衣博带、衣领紧扣、裙长拽地的中式服饰式样,不强调服饰与人体各部位保持一致,在服饰结构上采取平面裁剪的方法,在人体与衣料之间形成的空隙较大,显得宽松。

——摘编自王超玲《中国明代与欧洲文艺复兴时期服饰审美观念比较》

材料三文艺复兴时期,西方人对于服饰崇尚显露人体之美,反映在服饰式样上就显得开放、显露。在结构处理上,以立体裁剪为本,以求最大程度上的合体,是身体与纤维衣料之间的空隙极小,追求用服饰突出人体曲线美,是服饰成为科学性与艺术性的综合反映。

——摘编自王超玲《中国明代与欧洲文艺复兴时期服饰审美观念比较》

材料四易服者注意:启者民国共和告成,国民剪发易服以壮我国气象一新。本主人有鉴于此,故由上海特聘高等裁剪名师专做西式各种改良便服并各国维新便帽无不完备。敝局非图渔利实因鼓吹易服起见,凡士商各界请一试之,方知予言不谬。

——北京《大自由报》上刊登的广告

请回答:

(1)据材料一,概括明代补子的特色。

(2)据材料二、三,比较中国明代与欧洲文艺复兴时期服饰式样与结构的差异。结合所学知识,从思想观念层面上概述产生这些差异的原因。

(3)据材料四广告内容,由表及里地概述有关“易服”的历史信息。

(4)综合以上材料,总结影响服饰变迁的要素

您最近一年使用:0次