材料一 明清时期密如星斗的市镇,聚集了以工商者为主体的大量人口。基于农工产品比价的“剪刀差”以及前资本主义商业的高额利润,城镇居民的消费水平高于四乡。随着市镇多方面的城市功能的增强,特别是零售商业、铺坊手工业、饮食业和酒楼、蔡肆、妓院等行业的蜂起,加上大量地主、士绅的迁入,使得市镇行政管理复杂化,官吏队伍遽速壮大,这些达官贵人、富商巨贾凭藉经济、政治实力,消费水准高得惊人,高档奢侈性消费品的猛增促进了商业的繁荣。但中小工商业者的生活用品基本来自本土所产,他们所从事的商品性生产的发展主要缘自外地市场的需求。

——摘编自孙竞吴《明清江南商品经济与消费结构关系探析》

材料二 开埠以来,洋货大量涌入,市场吸引力增强。人们不仅能从市场上买到各种各样的生活必需品,而且能以比家庭手工成本低得多的价格买到这些商品。如1872年到1886年14每时间里,棉纱价格就下降了三分之一以上,最后竞使洋纱价格与中国棉花价格相等,传统纺织业受到毁灭性打击。城市的发展引发了一系列现代职业的诞生,如银行业,邮政业、新闻出版业等.增加了就业机会,进一步增强了城市吸纳能力。大批农村剩余劳动力涌入城市,进入工厂,成为新兴的产业工人。他们改变以往“日出而作,日落而息”的农村生活方式,开始了现代意义上的作息制度,如上下班制、星期日休息制等,逐渐融A到了城市生活中。这样,由于城市功能增强而集聚在一起的人——工人、士绅、企业家、银行家,记者、买办等构成了城市的新兴阶层。他们打破了传统社会士,农、工、商的政治格局,成为一种‘新人类’一一都市人,成为城市社会最重要的产出。而这一类人无疑是近代城市消费生活的主体。

——摘编自谯珊《近代城市消费生活变迁的原因及其特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明清时期市镇消费的特点并分析历史背景。(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代以来城市消费生活发生的变化并说明其原因。

材料一 中国从约5000年前进入父系氏族公社阶段,私有财产制度和婚姻制度开始出现,而后一夫一妻模式的小家庭和最初以原始习惯来调整的婚姻家庭关系形成。周礼上说:“夫妻一体也”,夫妻是“一与之齐,终身不改”。照此说来,实行的是一夫一妻制,自西周始,婚姻实行等级婚、买卖婚与父母包办婚姻,程序上则采取的是纳采、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎六礼,奉行“父母之命,媒的之言”。而在婚姻关系终止上,男方拥有绝对主动权。在家庭关系中,夫对妻、家长对子女占据统治地位,即“夫为妻纲,父为子纲”的雏形。后世继承了周代的婚姻家庭制度。两汉时,以儒家纲常伦理为主要内容的法律思想正式形成,这进一步确立了家庭规范,包括父为子纲,夫为妻纲等内容。《唐律》与《唐律疏议》确立了“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”的基本原则,用儒家伦理尊卑长幼的等级纲常为中心来规范婚姻家庭制度。例如以父权与夫权为重点,规定了家长可为卑幼包办婚姻。宋至清朝均加以继承,当然也有所变更并加以完善。

——摘编自马荟《当代中国婚姻法与婚姻家庭研究》

材料二 中国近代婚姻最显著的特征就是“变革”,而又以近代婚姻观念的变革最明显、内容最丰富。延续了几千年的以家族为本位,以维护男权为目标的中国传统婚姻观念,在近代西方文明的强教冲击下,开始走上了现代化与西方化的道路,以个人主义、男女平等、自由自主为价值取向的西方婚姻观念输入中国,并逐步在中国近代婚姻观念中占据了主导地位。五四前后婚姻变革思潮的兴起和发展,打破了封建家庭主义的束缚,对传统婚姻给予摧枯拉朽式的打击,使旧有的、野蛮的、半文明的婚姻制度发生了深刻的变革,使近代中国人一度树立起情爱、人性、自由、自主自立等现代观念。这一时期婚姻观念的变化主要体现在以下五个方面,即:婚姻目的出现了变化、婚姻主权开始下移、男女双方的择偶标准发生了明显改变、夫妻关系趋向于平等以及文明婚礼开始盛行。

——摘编自《五四前后婚姻观念的变迁》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析造成中国传统婚姻观念与西方婚姻观念差异的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国古代婚姻制度的基本特点,并说明近代中国婚姻变迁的影响。

3 . 阅读材料,回答问题。

材料一 自由职业概念最初产生于西方资本主义国家,大体类似于英语profession一词,指需要接受高深教育及特殊训练,获得特定从业资格的专门职业,比如律师、医生、会计师、建筑师、工程师等。

——整理自朱英《中国近代史十五讲》

(1)据材料一并结合所学知识,指出近代中国自由职业者的特点并分析其兴起发展的原因。

材料二 中国近代最早的自由职业者是外国人,本土自由职业者是受西方影响逐渐出现的。不过初期阶段人数并不多,比如民国初期请领律师证书的律师共458人,1921年在上海获会计师资格开业者4人;随后自由职业者不断扩大,到全面抗战前,律师人数突破万人大关,全国登记的会计师人数总计有1488人。近代自由职业者群体形成之后,几乎无一例外地都成立了自己的同业团体,如律师公会,医师公会、会计师公会等。

——整理自朱英《中国近代史十五讲》

(2)据材料二,指出中国近代自由职业者出现后发展的趋势。

材料三 过去,由于受各种因素影响,在中国近代史研究中很多领域的问题或者是不在研究视野之内,或者只是轻描淡写地一笔带过,由此留下了不少历史空白。即使是研究较多的问题,也因受诸多因素的影响导致研究者并不是以客观的研究态度得出合乎历史原貌的客观结论。

——整理自朱英《更加完整与客观:中国近代史研究的发展走向》

(3)据材料三并结合所学知识,指出研究近代中国自由职业者群体的意义。谈谈研究历史现象的基本方法或态度。

4 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一

19世纪60年代,美国的新英格兰和大西洋沿岸中部各州的工业产品占全国工业产品的67%。19世纪末20世纪初,新兴工业要求企业更接近原科、能源产地和市场。中西部矿产资源富饶,又有庞大的潜在市场,因此迅速发展为钢铁冶金、机械制造、农机、汽车、石油等重工业和食品加工业的基地。1939年,中西部的工业产值在全国工业总产值的比重达到30%,跃居全国工业的首位。同年,美国工业摇篮一新英格兰的工业产值仅占8.6%,大西洋沿岸中部各州的工业产值占28%。大西洋沿岸中部各州制造业转向制作技术水平较高的精密产品,与中西部并列成为各具特色的两大制造业地带。1870~1940年,美国城市由663个猛增到3464个,增长了4倍,城市人口由990万增长到7400万,增加了6.7倍,城市人口在全国人口的比重由占25.7%上升到56.5%。

——摘编自徐玮《略论美国第二次工业革命》

材料二

鸦片战争后,随着中外贸易日益扩大,商业化的浪潮成为城市化的首要推动力。统计表明,中国近代产业结构中商业资本大大强于工业资本是一以贯之的固定格局:1894年,商业资本与工业资本的比例是9.7:1,1920年是3:1。贝罗赫在谈到中国城市化时指出:“在20世纪初,中国城市化的水平还比第三世界其他地方低得多。”至于制造业就业人口在近代中国本是一个无以精确统计的数字,即使以包括海员、搬运工人等在内的并非制造业的全部产业工人人数计之,至抗战前最高估计也不会超过400万,以此与全国四亿多人口的百分比,也不足1%!这就是发展经济学中所谓的典型的“无工业化的城市化”。中国近代制造工业主要集中于沿海省份,特别是通商口岸城市;外资工厂在制造业部门占有主要份额。

——据许涤新、吴承明主编《中国资本主义发展史》等整理

(1)根据材料一并结合所学知识,概括美国城市化的成就。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分别说明近代中国城市化与美国城市化的不同之处,并分析造成中国城市化与美国不同的原因。

5 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 伦敦集中了庞大的国家行政机构、大批工厂、金融和保险机构、宗教团体、俱乐部、博物馆、艺术馆,先进发达的服务业设施。1600年,伦敦有25万人,约为全国第二大城市诺里奇的16倍。到1801年,当一大批工业城市兴起后,伦敦人口达96万,仍是当时第二大城市曼彻斯特的11.4倍。伦敦都市区域扩大很快,远远超出旧城的范围,城市建筑沿着主要公路和铁路向郊外延伸,吞噬了邻近的威斯敏斯特、索斯沃克、格林尼治、德普特福德等,形成一个庞大无比的都市区——大伦敦市。

——摘编自王章辉《近代英国城市化初探》

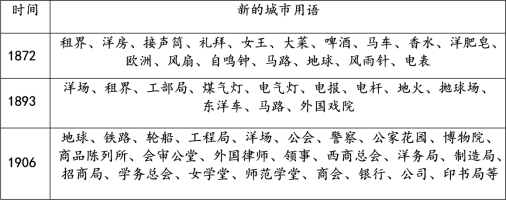

材料二 下面是19世纪后期至20世纪初上海流行的新的城市用语。

——据邵建《新生活·新观念·新名词:以近代上海城市用语变迁为考察线索》整理

(1)根据材料一,概括19世纪伦敦城市发展的特点,并结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料二,指出19世纪后期至20世纪初上海城市发展的新变化,结合所学知识对其作简要评价。

6 . 社会风尚是一个时代变化的缩影和沉淀。阅读材料回答问题:

材料一:建安时期士大夫积极进取,曹操到晚年还慷慨高歌“老骥伏枥,志在千里,烈士暮年,壮心不已”。魏晋之际的名士已没有了建安文人那种建功立业的进取心,也没有那种慷慨的情怀。《世说新语•任诞》篇言:刘伶“纵酒放达,或脱衣裸形在屋中,人见讥之。伶曰:‘我以天地为栋宇,屋室为裤衣,诸君何为入我裤中?’”

自东汉后期,朝廷官员或士人的品行、才能、政绩等。魏晋之际,士人们就非常注重外貌举止。《世说•容止》云“何平叔美姿仪,面至白,魏明帝疑其傅粉。正夏月,与热汤饼,既敢,大汗出,以朱衣自拭。色转皎然。“面如傅粉,肤色皎然,当时被认为是“美姿仪”。这是一种柔弱之美,时人就以这种柔弱的女性美为尚。

魏晋时期,社会动乱政治黑暗,老庄思想也乘儒学衰微之机而迅速扩大其影响,一些士大夫开始习老庄,崇尚自然。阮籍、嵇康为首的“竹林七贤”为反抗名教而公开标榜“自然”,提出要“越名教而任自然”追求一种自由自在、闲适愉悦、与自然相亲、心与道冥的理想人生。并且投身自然,优游山林。

——孙海洋,刘龙洲《从<世说新语>看魏晋时期审美风尚的变迁》

材料二:道光年间,洋务未起,时桂子栏杆、桂子扣无地无之。凡物稍饰观,人少轩昂,皆曰洋气”“自泰西互市后,凡洋钱洋烟洋布等货,无不以洋为贵。甚有非洋而冒为洋者……世俗好异如此,有心世道者,能不感慨系之者哉!”

——摘编自孙燕京《晚清社会风尚研究》

材料三:甲午战争后,外国人在华开设保险公司的情况多了起来……20世纪初,一些外国整容师在上海、北京等大城市招揽生意,有钱人妻妾小姐趋之若鹜。戊戌时期,全国各地成立了许多学会,……部分学会用西方星期的概念组织活动,于是就把7日一休息的时间观念传输进来……

——摘编自孙燕京《晚清社会风尚研究》

(1)根据材料一,概括指出魏晋时期社会审美风尚的变化,并分析变化原因。

(2)比较材料二与材料三,中国近代社会风尚发生了怎样的变化?并结合所学分析影响中国近代社会风尚变化的因素。

| A.辛亥革命移风易俗 |

| B.新文化运动解放了妇女 |

| C.五四以来男女平等观念逐渐被接受 |

| D.政府对文化的重视 |

| A.理学世俗化的影响深远 |

| B.辛亥革命使女性摆脱对家庭的依附 |

| C.影视剧固化大众的文化认知 |

| D.新文化运动动摇了儒学的正统地位 |

| 时间 | 发展情况 | |

先秦时期 | 社会上层即贵族层、统治者层皆按宗法制组成父家长制集体大家庭。这种大家庭是一个血缘亲属关系复杂、人数众多、组织庞大的宗族集团 | |

春秋战国至魏晋南北朝 | 传统家庭的奠基和初步发展阶段,以小型核心家庭和直系家庭为特点的家庭形态占据了主流,以家庭为单位的 小而全综合经营的小农家庭生计模式逐渐定型 | |

| 隋唐五代时期 | 传统家庭第一个兴盛阶段,生产工具的发展为小家庭生产提供了物质基础,同时小家庭与大家庭共存 | |

| 宋辽金元时期 | 传统家庭发生近代化转型的重要时期,以壮年夫妇为核心的三代五口之家成为此后中国家庭的主要形态 | |

| 明清时期 | 传统家庭达到鼎盛 | |

| 民国以后 | 传统家庭衰落,现代家庭兴起 | |

——摘编自张国刚《家庭史话》

根据表格并结合所学知识,指出家庭发展变化的一种趋势并分析其形成的原因。(要求:观点明确,史实准确、充分。)

10 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一中国传统建筑是和中国大家族完美结合的,四合院是其典型代表。四合院的空间布局中讲求“坎宅巽门”,正房必朝南,大门一般留在东南方向;西南方向最不样,那个地方一般就会设置厕所。影璧必须要遵循一个原则,那就是要正对院门,为的是遮挡院子里外杂乱的景物,也是为了进免邪气进了自己的家。在标准的四合院里,还有一个二道门,二道门是主仆之间的界限;对于女性而言这扇门再往外的地方就不能去了。在四合院的居住中,兄弟之间,正房、偏房之间都有严格规定。住在里面的人都要严格遵守。

——摘编自《安得广厦千万间》

材料二进入20世纪后,居住“洋化”渐成时髦。清末重要政治人物那桐,在他住过的那家花园盖起了三间洋房,宣内摆放着全套西式家具,并配有一个西式厨房。越来越多的四合院被改造,很多宅院换下了糊窗户纸的下扇窗,改嵌玻璃,保证室内采光更充足、更敞亮。由于四合院铺地的方砖容易受潮,顶棚也容易坍榻,有些人家就干脆将老房改成水泥铺路,挑落顶棚,抹上灰顶。经过这样的改造后,四合院的舒适度大大增加。而辛亥革命后,四合院的居民大多不再以家族为单位了,传统的正房和厢房不见得一定给家长和儿孙居住。

——摘编自《民国:皇城根下的住房“革命”》

(1)根据材料一,指出古代中国四合院的特点。并结合所学知识,分析四合院存在的意义。

(2)根据材料一、二,概括近代中国住房的演变趋势。结合所学知识,分析其原因。