材料一 十六世纪后期,伴随西洋传教士来华,西方医学知识开始在中国传播。较早介绍到中国的解剖学、生理学著作有《泰西人身说概》等。关于人体构造,《说概》中阐述说,造物主对各器官的内部构造巧为安排,以达成人类“致知”的目的。如人身各部分皆成长,独耳骨则否,是因为“生人从幼至老,惟学是务,恒若闻见不广,故以听闻为基,以至无穷无尽”。上主造人,赋予灵魂与身体,亦同时赋予人一个目标:“天主生人,付之灵性聪明,以格物穷理”。在他们的世界里,不论是人体,或治疗病的草木,都只是符号,象征着人与天主的关系,引领着人迈向信仰之途。

——据祝平一《身体、灵魂与天主:明末清初西学中的人体生理知识》整理

材料二 19世纪末20世纪初,“卫生”一词日益流行。从知识精英到一般知识分子,中国的文化论述里弥漫着讲求卫生、强身救国的主张。文化市场涌现大量的生理卫生、生殖医学的书籍和刊物,相关的广告与介绍也频繁见诸报端,大多强调泰西的兴盛与其对生理卫生学的重视密切关联,表示译者或作者的目的即在希望种族强盛上。《高等小学卫生教科书》(1903年)广告词言:“今亟译此类之书,以饷吾国民。凡有保种之责,而知亡国之忧者,盖令青年子弟日肆习之。”

——据张仲民《出版与文化政治:晚清的“卫生”书籍研究》整理

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明清之际西医东传的特点,并说明其形成原因。

(2)与材料一比较,材料二中的“卫生”观念在传播方式上有何不同?简要评价晚清“卫生”观念流行的社会影响。

材料一 在通商以后的上海,随着大量新事物的涌入,出现了一些新词语,如洋行、洋布、洋油、洋铁、洋火、洋车等。它们日益流行,成为人们生活中的常用语。

——据李长莉《晚清上海的新知识空间》

(1893年有人写信给张之洞说)方今机器之利,粤人知其益者,十之八九;两江间浙,十之二三;河洛以北,万不得一。名卿巨公,以为是者半,以为非者亦半。

——《汉冶萍公司》

(1)据材料一指出,上海人们生活中为什么会出现大量带“洋”字的词语?这些词语在新中国成立后特别是改革开放后逐渐消失,其原因是什么?

(2)从材料中可以看出,中国人对“机器之利”的认识经历了一个怎样的过程?

材料二 我国建设社会主义的第一个五年计划规定,在5年内,全国经济建设和文化教育建设投入总额为766.4亿元,相当于7亿两黄金。其中基本建设投资占总额的55.8%。在基本建设投资中,工业是重点,占58.2%。这在中国历史是前所未有的壮举。

(3)据材料概括指出“一五”计划的重点任务,结合所学知识说明这么做的主要原因。

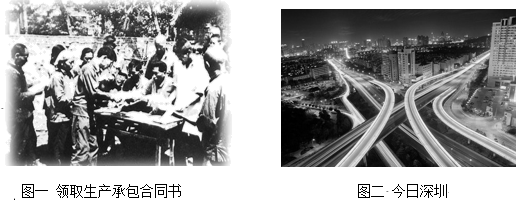

材料三

(4)请分别指出每幅图片反映的中共采取的重大举措,并概述它们对我国现代化的意义。

材料一 宋代的“城市革命”,是中国城市从封建的农业经济泥沼中挣扎出来的第一步。这时,城市经济结构的多元化使整个社会结构呈现复杂局面,尤其是商品货币经济带来的新因素,也对人们的文化心理开始产生重大影响。

——施亮《北宋的“城市革命”》

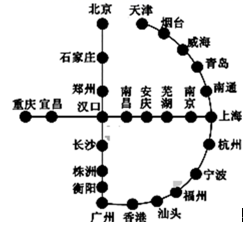

材料二 近代中国主要城市分布示意图

(1)据材料一和所学知识回答宋代“城市革命”的具体表现。

(2)据材料二回答中国近代主要城市分布的突出特点,并结合所学知识简析其形成的主要原因。

材料一:中国最早赴美留学儿童,因为辫子,受到美国孩子的嘲笑,纷纷剪辫易服。1881年下令撤回中国,穿西服成为一大罪状。

——刘志琴《服饰变迁——非文本的社会思潮》

材料二:西装由于具有适体、潇洒、便于配领带等饰件的特点,自民国初年便开始在社会上日益流行,并且大有一发不可收之势。

——《新华文摘》之《“五四”以来中国服饰的演变》

材料三:衣裳时样年来瘦,渐仿洋装显西腰。

——观棋道人:《京华俗咏》

材料四:及经光绪甲午、庚子之役,外患迭乘,朝政变更,衣饰起居,因而皆改革旧制,短袍窄袖,好为武装,新奇自喜,自是而日益加甚矣。

——徐珂《清稗类钞》

请回答:

(1)从材料一到材料二,人们穿西服的状况发生了什么变化?这种变化说明了什么?

(2)根据材料二并结合所学知识,分析西服在民国初年流行的原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,概括指出影响晚清到民国时期服饰变迁的主要因素。

阅读下列材料,回答问题。

材料一 上元元年,高宗又“敕文武官三品以上服紫,金玉带;四品深绯,五品浅绯,并金带;六品深绿,七品浅绿,并银带;八品深青,九品浅青,石带;庶人服黄,铜铁带”。

——《新唐书·车服志》

材料二 在各个通商口岸城市,衣着华丽、不循规制者大有人在……新式学堂里生动活泼的学生装成为一道靓丽的风景线,新式军队也一改过去兵勇时代邋遢的形象,呢制军装映衬出军人威武的英姿;民国以后……衣饰上的平等观念更是得到了法律上的确认。

——苏文生、赵爽《西风东渐——衣食住行的近代变迁》

材料三 19世纪的后三十年西方女性裙子的重心移向后臀,并用堆积的大蝴蝶结和褶裥来增加后部的丰满感,上体的造型则是突出胸部的丰满……塑造出的是既窈窕又丰满、既迷人又端庄的西方美女形象。

——张乃仁、杨蔼琪著译《外国服装艺术史》

(1)依据材料一,概括中国古代服饰的主要特点。结合所学知识,分析形成这种特点的原因。

(2)与材料一相比,材料二中的服饰发生了怎样的变化?依据材料二,分析形成这种变化的原因。

(3)依据材料三,概括19世纪后期西方女性着装的特点。结合所学知识分析其原因