材料一: 1880 年刘铭传奏请修建铁路,刘锡鸿等众多官员纷纷反对,理由是修建铁路“不可行者八,无利者八,有害者九”。如每造铁路“山川之神不安,即旱潦之灾易召”;火车飞行,“路稍不平,则或激轮而全车皆碎”;仿西洋造火车,借英、法等国金钱,无由归还,“诸强邻遂相凌逼,几至亡国。”清政府认为“铁路断不宜开”的观点不无道理,遂搁置修路倡议。

材料二: 19 世纪末,列强竞相在中国投资修建铁路,如中东铁路、胶济铁路、广九铁路等。同时,列强激烈争夺庐汉、粤汉、津镇等铁路的修筑权。

材料三: 第二次鸦片战争后,列强为了利用电报提高政令军情传达的速度和效率,加强对中国的侵略、控制,提出在中国铺设电线的要求,遭清廷婉拒。

1871年,英国人悍然在香港与上海之间铺设了电线。总理衙门对既成事实消极应对,允准铺设水线,仍禁止铺设陆线。李鸿章则主张,既然抵挡不住洋人,不如立足现实,自行铺设电线、举办电报事业。

1877年,直隶总督李鸿章主持铺设了从天津机器东局至直隶总督衙署的电线,随后命于大沽、北塘炮台铺设直达天津电线,并号令淮军各营,顷刻响应。自此,近代中国的电报业发展起来。

(1)根据材料一和材料二,归纳影响近代中国铁路业缓慢发展的原因。

(2)根据材料三,指出清廷对电报的态度经历了怎样的变化历程,并分析其发生变化的原因。

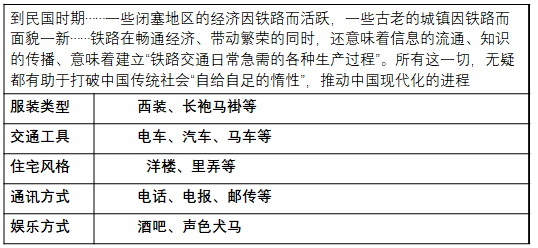

材料:晚清上海租界出现的新生活

——摘编自周积明《最初的纪元》等

依据材料并结合所学知识,从“社会生活与时代变迁”的角度对材料蕴含的信息进行解读。(要求:提取信息充分;总结归纳准确、完整;逻辑清晰)

邮驿是我国古代官方的通信组织。秦统一后,以咸阳为中心,在全国“决通川防,修筑驰道”,四通八达的驰道贯通全国各地,开辟了全国性的交通网络。秦在驰道上组建邮亭,,通过各条交通主干线,向各省会(原六国国都)辐射,形成中央一级的邮驿网络,再由各中心城市向附近所辖的地区辐射,形成了全国性的通信网络。

(1)结合所学,分析以上图文材料所反映的历史现象及秦这样做的目的。

欧洲邮政大事记

| 时间 | 历史资料 |

| 11世纪前 | 欧洲的邮驿(专人送信)只供政府专用,民间通信是靠别人捎带或专人递送。 |

| 11-15世纪 | 新兴城市、商业和文化的发展,促使城市、教会、大学等地方开始建立各自独立的邮递系统,这是欧洲私营邮递的开始。 |

| 17世纪中期 | 英国、法国等国规定了邮政由国家专营。实行预收信件资费、加盖收寄和投递时间的戳记、集中投递等办法,已同近代邮政相似。 |

| 19世纪中期 | 英国进行邮政改革,由国家专营信函业务;国家发行邮票作为邮资的凭证,统一邮资制。这种新的邮政制度很快被其他国家采用。 |

要求:提取信息充分;解释和分析逻辑清晰;总结和归纳准确、完整。

1897年,大清邮政开办,以海关的管理区域为依据设立邮区,由外国人掌管的中国海关控制。

1912年,中华民国成立,大清邮政更名为中华民国邮政,到新中国建立之前,统称为中华邮政。中华邮政按省设立邮区,颁布了邮政法,并加入了万国邮政联盟,参与国际邮政事务。

新中国成立后,成立邮电部,拓展网络、增设局所。1998年,实行邮电分营,成立了国家邮政局成立。2007年,邮政实现政企分开,成立中国邮政集团公司,逐步发展成为建成集信息流、资金流和实物流为一体的现代化邮政企业。

(3)阅读材料,对近代以来中国邮政发展的历史进程划分阶段。结合材料和所学,说明每个阶段邮政发展的特点及其成因。

材料一 道光(1821~1850)年间,英国人开始在香港设立邮局。其后,与中国通商各国,亦各在中国设有邮局,以为外侨传递消息之用。1876年,总税务司英人赫德始建议创办邮政。1878年,始于北京、天津等地先后设送信官局,以赫德主其事。1890年,各通商口岸继续将邮局推广,其办法是以每一海关区域作一邮务区域,各海关税务司兼充邮务司。其后关于邮政之管理,专派一邮务长充任,而仍驻于总税务司公署,归总税务司节制。

——摘编自白寿彝《中国交通史》

材料二 改革开放后,中国邮政面临着新形势下社会大众迸发出的巨大用邮需求。邮电部认识到,中国邮政唯一的出路就是改革。1979年6月,国务院对邮电管理体制进行新的调整实行邮电部和省(市、区)政府双重领导、以邮电部为主的体制。1981年,邮电部作出“关于加强干线邮政运输工作的决定”,组建了16个跨省干线车队,新辟邮路37条,月增运力13万袋……此外,诸多邮政新业务也应运而生。1980和1984年,分别开办了国际和国内特快专递业务,1986年,北京、天津等12个城市试办邮储业务。

——摘编自朱晓东《中国邮政跨越时空六十年》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括晚清时期中国邮政事业发展的特点。

(2)根据材料二,指出改革开放后中国邮政改革的主要内容,并结合所学知识简析其作用。

材料一 20世纪以来,甘肃成批出土简牍10余次,总数达到7万多枚。简牍的内容以秦汉行政文书为主,各种簿籍和通行公文系统性很强。簿、籍内容包括边塞军事机构对兵器、廪食、俸钱等物资的流水账目及会计报告和关于各种人员的名单。通过簿籍,可以管窥各类机构对文书的书写、审核、校对、存档等细节。通行公文是各级机构间上传下达的文书,有涉及人事升迁、任免、调动的,也有关于日常管理值班的。甘肃简牍中还包含大量的律令,涉及军事、治安、边疆、土地、吏治、养老、赋役等多方面。司法实践中的各类文书透露出执法重要环节的各种信息,生动反映了西汉中后期至东汉的诉讼程序和司法情况。

——黄兆宏《“经国之枢机”——甘肃简牍与秦汉时期行政体系研究》

材料二 晚清时期,清朝长期实行的谕旨奏折制度悄然发生变化,新型谕旨奏折逐渐形成自身的寄发程式与管理制度。通过电寄寄发的谕旨称“电旨”,上行文书出现电奏,电奏由臣工拟定,交电报局寄至总理各国事务衙门,再由总理各国事务衙门送军机处进呈。历次钦奉电旨、电奏、电信,按月分缮清折咨呈军机处、总理衙门查核。1906年10月,皖北遭遇严重水灾,安徽巡抚恩铭向清廷电奏此情,并请求“拨发藩库银十万两,以资赈抚”,清廷闻后立即寄出电旨允准。

——夏维奇《晚清电旨电奏发展述论》

(1)根据材料一及所学知识,分析甘肃简牍所反映秦汉政治的基本特点,说明甘肃简牍的史料价值。

(2)根据材料二及所学知识,概括晚清时期行政公文出现的变化,分析变化原因。

6 . 材料 中国自行架设的第一条电报线于1877年创建于台湾,全长95公里1879年,正当中俄伊犁交涉紧张、举国备战呼声强烈之际,李鸿章在天津鱼雷学堂教习贝德斯协助下,在大沽、北塘海口炮台试设电报以达天津,而且改用汉字传递电文天津电报试设成功后,李鸿章上奏清廷,以通讯快捷、有利防务为由,请准予推广,并着手筹设沟通南北洋的津沪电报。清廷批准后,李鸿章旋在天津设立电报总局,派盛宣怀为总办,担负筹设津沪电报及向全国推广事宜同时,在天津设电报学堂,从丹麦聘洋人来华教习电学收发报等技术,培养自己的电报人才、津沪线建成后,向南延伸的另一条南北干线是贯穿江苏、浙江、福建、广东四省的沪粤线此后,西北地区电报业也发展起来,由西安至嘉峪关的官线于1890年冬竣工,后该线展至乌鲁木齐,旋又至边境塔城。随着电报的广泛运用,李鸿章将电报总局改为官督商办,招募民间资金进行发展,如保定经太原到西安由电报总局招商承办。到甲午战前,全国官、商电线总计达46492里。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括洋务运动时期中国电报业发展的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析洋务运动时期中国电报业发展的作用。

材料 盛宣怀奏由中国电报总局开办电话折

“德律风(telephone音译)创自欧美,于电报为支流……无智愚长幼之别,无学习译录之难,入手而能用,著耳而得声,坐一室而可对百朋,隔颜色而可亲謦咳,此亘古未有之便益。故创行未三十年遍于各国,其始只达数十里,现已可通数千里……中国之有德律风也,自英人设于上海租界始,近年各处通商口岸洋人纷纷谋设……他日由短线而达长路,由传声而兼传字,势必一纵而不可收拾,不特中国电报权利必为所夺,而彼之消息更速于我。制防不早,补救何从?现在官款恐难筹措……惟有劝集华商资本自办德律风,与电报相辅而行自通商各口岸,次第开办。再以次及于各省会、各郡县,庶可预杜诸邦觊觎之。”

……

“督办铁路大臣大理寺少卿盛宣怀奏:电报公司拟添设德律风,杜外人觊觎之谋,保电局已就之利。允之。”

——摘自《大清德宗景皇帝实录》

(1)依据材料并结合所学知识,概括盛宣怀奏报开办电话的历史背景。

(2)分析当时中国自己开办电话的意义。

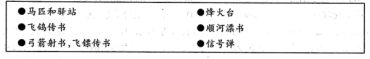

材料一 古代通讯工具和通讯方式

材料二 中国的驿站是古代至清末官方设立的军政交通运输组织,是“用于传递军政公文、情报,转送军需物资和贡物及保障过往官员、军人食宿等的处所。”有“驿传”、“邮驿”、“邮传”等不同称谓。

近代以来,随着驿站体系自身的腐败和近代化交通运输工具的出现,驿站体系逐渐没落,在民政上逐步让位于近代交通和邮政体系。1896年,清朝正式办理邮政。1913年,北洋政府裁撤驿站。

——据郜耿豪《中国历代驿站发展特点略论》等整理

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出古代通讯的主要特点,并简要评析中国古代驿站的意义。

(2)根据材料并结合所学知识,分析民国初期“驿站”退出历史舞台的原因。

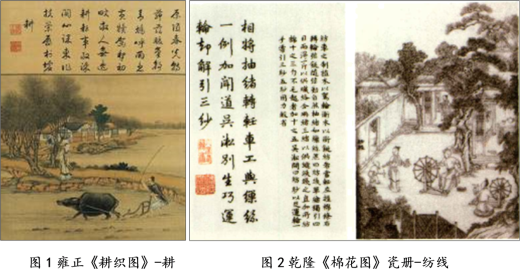

第一组:寻找《耕织图》中的历史信息

南宋楼璹绘制了反映当时南方农桑生产全过程的《耕织图》,元、明、清皆以此为范本。

雍正《耕织图》是雍正登基以前以康熙年间刻版印制的《耕织图》为蓝本,由清宫廷画师精心绘制而成,耕图织图各23幅,每幅画上都有雍正的亲笔题诗。

乾隆《棉花图》共16幅,每图附有文字说明,系统介绍了从棉花种植到制成棉布的过程。乾隆特为每幅图题诗一首,后以木版、石刻、烧制瓷书等方式颁行天下。

(1)图1中的农具是产生于隋唐时期的 ,图2则可追溯到元朝 对棉纺织技术的改进和推广。结合材料,谈一谈你对《耕织图》历史价值的认识。

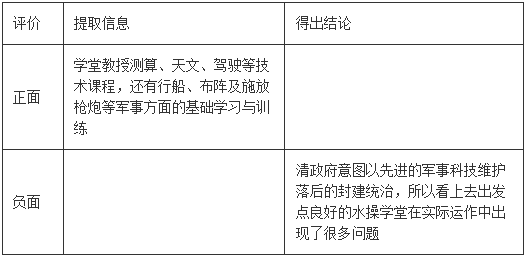

第二组:探究“昆明湖水操学堂”的功过得失

1886年,在耕织图景区的旧址上兴建了昆明湖水操内外学堂。内学堂主要学习西法测算、天文、驾驶等航海技术课程,外学堂则主要进行行船、布阵及施放枪炮等方面的基础学习与训练。学生的来源是清一色的满族八旗子弟。学堂的设置为慈禧挪用海军军费重修颐和园提供了正大光明的借口。学堂耗费巨资购买了十几艘大小船只,其主要作用就是打着“训练”的名号,为慈禧在昆明湖游玩时执行“御船”拖带和保驾护航的任务。

(2)同学们都认为该学堂可用于研究19世纪60至90年代的重要历史事件 ,但对其如何评价有不同观点。请你结合所学将下表填写完整。

第三组:梳理“皇家电话专线”的发展脉络

在近代,随着国门被打开,电话进入了中国,最初只是简易传声器。20世纪初,外国人开始在北京设置电话。1903年,清政府架设了通往颐和园和各兵营的电话线,这是北京最早的自办专用电话。1904年,北京第一个面向社会的电话局开业,用户主要是各国驻华使馆及部分衙署,总计不满百家。1905年,北京电话总局成立,此后还开通了到上海、武汉等地的长途电话。1908年,自颐和园到中南海的电话专线开通,供慈禧和光绪使用,这是中国历史上第一条皇家御用电话专线。到1911年,北京的电话已达3000门,使用范围包括政府机构、官宦府邸、银行、医院、学校、工厂、报馆、店铺等。

(3)依据材料,概括晚清北京地区电话的发展变化。

材料一 意大利人马可尼,16岁时受介绍物理学家赫兹电磁震荡实验文章的启发,开始进行电磁实验。1895年成功实现电磁波信号传递,并把传送距离扩大到2.7公里。

1896年,马可尼到英国并取得英国专利,1897年,在英国成立了无线电报通信公司。短短3年,马可尼第一个使无线电投入商业实用,并使无线电信号越过英法海峡。马可尼没有满足,他把目光投向辽阔的大西洋。1902年,试验成功,加拿大政府特地拨出1.6万英镑,让马可尼建立大功率发射台。英国和加拿大洲际无线

电通信成功后,美国也请马可尼主持建造无线电发射台。1903年春天,从美国向英国《泰晤士报》用无线电传递的最新讯息当天就可以见报。随后德国、比利时和刚果等很多国家也都建造了马可尼式无线电台,成百艘邮船纷纷采用马可尼装置,无线电开始成了全球性事业。

——摘编自《波波夫与马可尼》

材料二 十九世纪七八十年代,随着民族资本主义经济的迅速发展,改革交通和通信的呼声日益高涨。民族危机的加深,使得清政府迫切需要创办电报沟通军事和外交信息。在朝廷的支持下,直隶总督李鸿章在18

77年主持铺设了从天津机器局至直隶总督衙署的电线,1880年在天津设立电报总局,之后还开设了电报学堂,中国近代电讯事业也由此开始。1881年11月,随着津沪电报线开通,中国第一条电报干线形成。此后,历经近十年建设,形成了连通江苏、浙江、福建、广东四省的沪粤线,上海至汉口的“长江电线”,汉口经四川到云南蒙自的第四条干线和保定经太原、西安,兰州到嘉峪关的陕甘电报线等五大通信干线。至1894年中日甲午战争前,除西藏等少数边陲地区外,大部分省和重要商业城市都已通电报,初步形成了一个四通八达的电讯网。

——摘编自邓绍根《论晚清电报兴起与近代中国新闻业的发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括马可尼式无线电台产生的原因并分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括晚清我国电讯事业兴起和发展的原因。