材料一

| 子曰:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。” | 《论语·为政》 |

| 子适卫,冉有仆。子曰:“庶矣哉!”冉有日:“既庶矣,又何加焉?”日:“教之。” | 《论语·子路》 |

| “天之生民非为君也,天之立君以为民也。” | 《荀子·大略》 |

| “民为贵,社稷次之,君为轻。” | 《孟子·尽心章句下》 |

| “民之为道也,有恒产者有恒心,无恒产者无恒心,放辟邪侈,无不为已。” | 《孟子·滕文公上》 |

| “春省耕而补不足,秋省敛而助不给。” | 《孟子·梁惠王下》 |

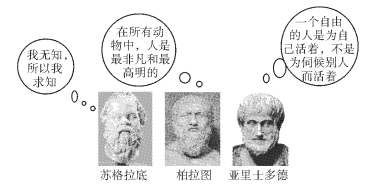

材料二

材料三 我们惊奇地发现,中国这一思想繁荣的时代(东周)与古希腊的哲人时代是同时产生的。……不过他们得出的答案大相径庭,从而使地中海文明和东亚文明就此分道扬镳,各自朝着不同的方向发展下去。

——费正清《中国:传统与变革》

(1)根据材料一概括先秦时期儒家民本思想的主要内容。

(2)指出材料二中古希腊先哲思想主张的精神实质,并结合所学简述其发展历程。

(3)根据材料三并结合所学知识,简要分析“他们得出的答案大相径庭”的主要原因。

《春秋公羊传》是战国时期公羊高阐释《春秋》的著作。《公羊传》倡导“大一统”,主张社会历史是发展变化的。由研究《春秋公羊传》而形成了“春秋公羊学”。

材料一 春秋公羊学形成于战国时期,兴盛于汉,之后衰微。一直到清朝末年,中国社会的第二次大转变露出苗头的时候,春秋公羊学又出现了。春秋公羊学两次兴盛分别出现在中国社会两次大转变时期,汉初出现的春秋公羊学,为第一次大转变的结尾,清末出现的春秋公羊学,为第二次大转变的开头。1840 年鸦片战争前后的先进人物,如魏源、龚自珍都提倡过春秋公羊学。到“戊戌变法”的时候,康有为更是以春秋公羊学为他的“变法”理论依据。这不是偶然的,这是因为春秋公羊学的精神是“改制”。康有为复活了所谓“公羊三世说”:“孔子生当据乱之世。今者大地既通,欧美大变,盖进至升平之世矣。异日大地大小远近如一,国土既尽,种类不分,风化齐同,则如一而太平矣。孔子已预知之。”

——摘编自冯友兰《中国哲学史新编》

材料二 董仲舒是春秋公羊学大家,他在《春秋繁露》中说:“若夫大纲、人伦、道理、政治、教化、习俗、文义尽如故,亦何改哉?故王者有改制之名,无易道之实。”他认为道是不能改的,“天不变道亦不变”。

(1)简述中国历史上春秋公羊学形成至第一次兴盛的时代背景。

(2)阅读材料,结合所学,说明与董仲舒相比,康有为对于春秋公羊学的解释有什么不同?分析其原因。

①“民为贵,社稷次之,君为轻”的思想 ② 西周的分封制和宗法制在当时已经没落

③ 出现强有力的大夫企图得国的情况 ④ 随着实力的变化周天子的权威逐渐削落

| A.①②③ | B.①②④ | C.②③④ | D.①②③④ |

材料一 春秋战国时期,鲁国尚儒学,是儒学的发展基地;齐地学术较为庞杂,阴阳五行学、道家之学、儒学都相当发达,楚地道学与词赋最具特色;三晋以法家与游说之士为盛;秦地主要接受三晋学术。但以各地所出文化人才而论,则以关东的齐鲁三晋郑卫周等地最为兴盛。

——摘自邹逸麟《中国历史地理概述》

材料二 据张瀚《松窗梦语》载:“吴会、金陵,.擅名文献,刻本至多,巨轶类书,成荟萃焉。海内商贾所资,二方十七,闽中十三,燕、越弗与也。至荐绅博雅、胜士韵流,好古之称藉藉海内,其藏蓄当甲诸方矣。”明人沈德符《万历野获编》载:“近年士大夫享太平之乐,以其聪明寄之剩技,吴中缙绅,则留意声律。又如案头清玩、几案、床榻,近皆以紫檀、花梨为尚,尚古朴不尚雕镂,寄物有雕镂,亦皆商、周、秦、汉之式,海内僻远皆效之。”

——摘自陈江《明代中后期的江南社会与社会生活》

(1)根据材料一,指出春秋战国时期中国学术文化发展的主要特点并指出这一现象在中国古代学术发展史上的历史地位。

(2)根据材料二,指出明代中后期江南地区文化现象的特点并指出推动该文化现象的主要社会阶层。

(3)结合所学知识,指出春秋战国时期和明代中后期江南地区具有的社会转型的共同特征。