材料一 西汉官学德育模式的实现途径以中央官学与地方官学为主,出于教学衔接的方便与统一性,统治者要求地方官学的德育课程设置基本上要与太学保持一致。课程设置主要有《诗》学、《书》学、《礼》学、《易》学、《论语》学和《孝经》。经师讲学是汉代讲学的主要教学形式,太学博士通过大班上课的形式为学生提供了学习机会。由于汉代太学师生比例相差悬殊,仅靠大班上课很难满足学生求学的要求,也采取弟子相传的教学形式。集会是汉代太学特有的一种教学方式,许多以讨论经学或演示礼仪为内容的集会,一般由皇帝主持。

——摘编自《西汉官学德育模式构建研究》

材料二 朱熹在为白鹿洞书院制定课程计划时,除了讲授儒家传统课程“五经”外,还将《大学》《中庸》《论语》《孟子》一起编成“四书”,强调学生先读“四书”再读“五经”。书院在教学中采取重视自学、升堂讲学、自由论辩等教学方法。朱熹指导学生读书的原则、方法有六项,即循序渐进、熟读精思、虚心涵泳、切已体察、着紧用力与居敬持志。自由论辩必然要求书院进行开放性的教学,对不同学术流派、不同学生观点采取兼收并蓄的态度,允许不同观点的人会讲论辩,是书院实行自由讲学的一种典型方式。

——摘编自《南宋白鹿洞书院对先秦儒家德育思想的践行》

(1)结合材料一和所学知识,说明西汉官学开展德育实践的有利因素和影响。

(2)结合材料一、二和所学知识,分析西汉和南宋书院德育教育在课程设置和教学方法方面的异同点。

材料一 孔子大半生的时间从事教育活动。他以礼、乐、诗、书教育学生,由于长期从事教学,在教育思想和教学方法方面,总结了很多有益的符合认识规律的东西。为了教学的需要,孔子以《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》作为教材,这些文献大部分经过他搜集、整理、删定或改编。

——摘编自朱绍侯、齐涛、王育济主编《中国古代史》

材料二 朱熹积极提倡书院教育制度,努力创办地方高等学校,扩大招生范围。他说:“自天子至于庶人,无一人之不学。”朱熹不仅提出了一套完整的教育理论,且身体力行,积极实践。他热衷于教育事业,从事教育五十余年。即使在从政期间,也从无间断。他每到一处,就整顿县学、州学;曾创办武夷精舍、同安县学、考亭书院,恢复庐山白鹿洞书院和长沙岳麓书院;制订学规,编撰教科书,为中国封建社会培育了一大批高水平的知识分子。

——摘编自吴龙章、律楚《朱熹教育思想初探》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明孔子投身教育的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括孔子、朱熹二人在教育方面的共同贡献。

材料一

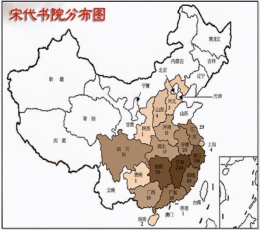

——据邓洪波等《中国书院制度研究》整理

材料二 宋代书院的课程内容除以“四书”“五经”为代表的儒家经典外,还有儒学大师的研究心得。如程颐在鸣皋书院讲授自己所著的《易经》,陆九渊在象山学院,朱熹在白鹿洞书院,讲授自己的著作和学术见解。不同学术流派的书院课程也各不相同,各个学派的大师都在书院中自由讲授自己的学术思想。书院也将诗赋作为教材之一,主要有《诗经》《楚辞》等经典诗赋作品;一些书院还设有专门的诗歌赏鉴的地方,生徒们开展文会、诗会等活动。书院生徒还学习散文、传记文、议论文。历史典籍也是宋代书院的课程内容之一,宋代书院生徒学习的历史著作主要有《左传》史记》汉书《战国策》《公羊传》,以及《谷梁传》等。宋代书院的课程内容里还有实用技术,在书院里实行“分斋”教学,分别设立“经义”和“治事”两斋进行教学。“经义”斋是教授弟子学习和研究儒学经典;而“治事”斋是分科教授,其讲课内容主要是关于农田、治民、水利、算术以及军事等一些实用技能型知识。

——据刘河燕《宋代书院的课程内容及特点分析》整理

(1)根据材料一,概述宋代书院分布的状况,并结合所学知识分析其形成的背景。

(2)根据材料二,归纳宋代书院课程内容的特点。

材料一 孔门弟子学习的主要内容是书、礼、乐、数、射、御等。从整体上来说,这些知识或技艺都是以礼为基础的,是礼的重要组成部分。孔子强调“志于道,据于德,依于仁,游于艺……兴于诗,立于礼,成于乐”。“立于礼”是孔子对学生最为基本的要求,要“立于礼”是因为“不学礼,无以立”。孔子对学生问礼总是给予鼓励和支持,他认为要学成礼就要做到克己复礼,要在言行上“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”。这样才能不逾越礼的界限,才能以“礼”为准则。

墨家则从国家和仁爱的角度来探寻礼,从社会教化的角度来谈礼。墨子在周游列国时曾对学生魏越说:“国家淫僻无礼,则语之尊天事鬼;国家务夺侵凌,即语之兼爱非攻。故曰:“‘择务而从事焉。’”也就是说,任何一个国家的当务之急,应当不仅仅是从事教育,摈弃事鬼神等无礼的成份,还要通过“兼爱”“非攻”来把礼的思想贯彻到实际行动中来。也正是在礼的基础上,墨家提出了“以名举实”“察类明故”“量力所至”“言行一致”等教育方法。

——摘编自左建《春秋战国时期百家争鸣中儒墨教育对“礼”传播的贡献》

材料二 朱熹晚年以《仪礼》为经、《礼记》为传、《周礼》为纲,会通三礼,建立了一套前无古人的“礼学体系”。作为儒家思想的躬行实践者,朱熹也常用“礼”来协调与维系人类之间的种种关系。“圣人之修仁义,制礼乐,凡以明道故也”,这“道”也就是理。“人而不仁,灭天理,夫何有礼乐。”朱熹认为,人要有“仁”的道德习惯,一切行为需遵从于“天理”才有“礼乐”可言,这也是合于“天理”的具体表现。“礼乐”是“理”在社会的外在表现,“仁”才是其内在真正的核心,一个没有“仁德”之心的人,是根本谈不上“礼乐”的。这正如其所言:“礼者,天理之节文;乐者,天理之和乐;仁者,人心之天理。”人心若存得这天理,便与礼乐凑合得着。若无这天理,便是与礼乐凑合不着。

——摘编自陈四海、任姗《从朱熹理学论其礼乐思想》

(1)根据材料一,概括儒墨两家的共同主张,并结合所学知识,分析这两个学派具有诸多共识的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明朱熹对“礼”的理解,并简要评价朱熹的礼乐思想。

材料一 朱熹主张通过重整伦理纲常、道德规范,加强家庭和社会的凝聚力,以达到齐家治国平天下。他认为,儿童只有从小明确了每个人在家庭中的角色定位和所应承担的道德责任,才能正确地树立自己的道德准则。在家庭教育中,他认为“读书不可不读,礼义不可不知”,读书能唤醒内在“善”,使得个体得以成长,完善自我生命。在人际交往等方面他也提出了一整套的修身立命的教育思想。朱熹的家国情怀具有古代士人“齐家治国平天下”的共性,他认为三纲五常都是“理”的表现,“万物皆有此理,皆出于一源。为君须仁,为臣须放,为子须孝,为父须慈”。由于朱真的自身经历,他提出“一心之谓诚,尽己之谓忠”的论说,他认为“忠”不仅仅是政治口号,还是从上到下都应践行的准则,他把“忠”置于天理之中,大力论述了其价值的合法和合理性。

——摘编自甘秋月《论朱熹诗的家国情怀》

材料二 顾炎武在《日知录》中对“亡国”与“亡天下”加以辨析道:“易姓改号,谓之亡国;仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下…保天下者,匹夫之贱,与有责焉耳矣”,黄宗羲也指出:“贵不在朝廷,贱不在草莽,天下之乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐”,这种思想突破了传统的忠于一家一姓的狭鹽爱国主义,具有极大地进步意义,为近代爱国志士们所推崇和景仰。

——摘编自戴叶《论明清之际实学思潮中的经世思想》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳朱熹的教育思想的特点。

(2)根据材料二,指出明清之际实学家的家国情怀,并结合所学知识简要评述这种家国情怀的进步意义。