材料一 晚清思想潮流与清代中期迥然有别,在外国侵略和国内动乱等重大问题迫在眉睫时,士人感觉到道义上有义务对社会和政治的稳定贡献一份力量。学术上的调和折衷构成了这一时代的特色。晚清士人的学术视野也较以前宽广得多,打破了传统的界限而开始了对西学的研究。

——摘编自徐中约《中国近代史》

材料二 新文化运动的兴起伴随着传统下层文化的大力提倡和对封建正统文化的严厉批判。新文化人之所以把矛头对准孔教,主要在于它作为上层文化的主体,二千年来“吃人的礼教”和法制都挂着孔丘的招牌——不能不拿下来,捶碎。烧去!也因为“孔子云者,遂非个人之名称而为保护君主政治之偶像也。”改变儒家独尊一统的旧格局,在于恢复先秦“百家争鸣”的繁荣局面。新文化人对儒家以外的诸子学说,予以阐释,并充分肯定。

——欧阳哲生《试论中国新文化运动的传统起源》

材料三 五四运动前兴起的西化思潮,是近代中国社会经济发展的必然要求,是对旧有意识形态卷土重来的反思与批判,承继新文化运动初期西化运动的功绩,封建思想的禁锢被冲决了,西方各种新思潮也如闸门开洪一般相继涌入中华大地。如果说初期的西方思想是以整体的形式传入中国并产生洪波巨澜,那么在五四运动爆发后的一段时期则日益呈现出理论与学派的多元化倾向。

——摘编自《五四时期西化思潮研究》

(1)根据材料一,分析晚清思想潮流发生重大转变的推动因素。有学者认为晚清思潮有其时代特色,试结合19世纪中后期近代思想解放潮流加以说明。

(2)根据材料二,指出新文化运动为何要对儒家思想“严厉批判”。结合所学知识,举例说明新文化人提倡传统下层文化的表现。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析新文化运动初期西化思潮兴起的背景。归纳其对中国文化的重大贡献。

(4)综合上述材料,指出我们从中国近代的文化走向中得到的启示。

材料一 治国之道,在于自强,而审时度势,则自强以练兵为要,练兵又以制器为先。

——李鸿章

(1)材料一中的内容是清朝什么政治派别的主张?该派别开展的运动在中国近代史上的地位如何?

材料二 满清王朝可以比作一座即将倒塌的房屋,整个结构已经从根本上彻底地腐朽了,难道有人只要用几根小柱子斜撑住外墙就能使那座房屋免于倾倒吗?我们恐怕这种支撑行为的本身反要加速其颠覆…… 显而易见,要想解决这个紧急的问题,清除妨害世界和平的根源,必须以一个新的、开明的、进步的政府来代替旧政府。

——孙中山《中国问题的真解决——向美国人民呼吁》(1904年8月31日)

(2)阅读材料二,概括材料的主要观点是什么?依据材料并结合所学,从理论和实践两方面说明孙中山为此所进行的努力。

材料三 西洋人因为拥护德、赛两先生,闹了多少事,流了多少血,德、赛两先生才渐渐从黑暗中把他们救出,引导光明世界。我们现在认定只有这两位先生,可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切黑暗。若因为拥护这两位先生,一切政府的迫压,社会的攻击笑骂,就是断头流血,我们都不推辞。

——陈独秀《<新青年>罪案之答辩书》

(3)材料三中的德先生和赛先生分别指什么?为了建立光明的世界,陈独秀等人掀起了一场什么运动?这场运动有哪些影响?

(4)综合上述材料,你认为近代先进的中国人在向西方学习经历了怎样的发展历程?

材料一1840年,中国以“陈腐世界的道义原则”对抗英国“现代的社会”,最终英国的大炮轰掉了千年以来中国皇帝的权威。至咸同年间(1851-1875年),面对“发捻交乘”的“心腹之宴”,俄国“蚕食上国之志”带来的“肘腋之患”,英国“志在通商”带来的“肢体之患”,“华民生计,皆为所夺”的洋货之患,清政府举步唯艰,著名学者辜鸿铭曾形容“清廷如一丛病之躯,几难著(着)手”。

——摘编自任世江《高中历史必修课程专题解析》等

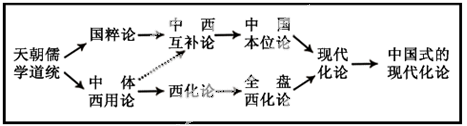

材料二

材料三 “三年以来,吾人于共和国体之下,备受专制政治之痛苦。……共和国体果能巩固无虞乎?立宪政治果能施行无阻乎?以予观之,此等政治根本解决问题,犹待吾人最后之觉悟。……吾敢断言曰,伦理的觉悟,为吾人最后觉悟之最后觉悟。”

——陈独秀《吾人最后之觉悟》

(1)依据材料一并结合所学知识,简析晚清犹如“一丛病之躯”的原因。

(2)依据材料二并结合所学知识,指出图中人物在探索国家出路上进行了哪些实践?他们的实践有何局限性?

(3)依据材料三并结合所学知识,陈独秀是如何思考国家出路的?综合以上三则材料,概括近代中国人民学习西方、探索国家出路历程的趋势。

材料 1872年,清政府正式选派120名幼童赴美,开启了近代中国官费留学的先河,其后,清政府又派遣一批留学生赴欧洲学习海军炮舰等技术。在这120名幼童和后来赴欧洲的留学生中,出现了“中国铁路之父”詹天佑,民国第一任内阁总理唐绍仪,启蒙思想家严复。

如果说最早去欧美留学的潮流,是在西学强势来袭的背景下被动作出的选择,甲午战争后赴日本留学的潮流,则多了一些主动性。1898年,清政府派出第一批官派留日学生13人,到1905年达到高潮,约有8000多人。其中杰出代表包括孙中山、鲁迅、周恩来、蔡元培、田汉等。

“庚款留学”在1909年一1937年之间,由清华选派了留美学生总计1971人,并带动了大量“自助学者”赴美,这是开拓中国现代科技事业的一代留学生,很多人成为学科奠基人和学术栋梁,竺可桢、侯德榜、钱学森、钱伟长、梁思成、周培源、梅贻琦等都是“庚款留学”的杰出代表。

1915年,海归精英李石曾、蔡元培等人发起成立“留法勤工俭学会”,招寻自愿赴法求学的青年,至1920年赴法求学人数已达1600人。周恩来、邓小平、陈毅、聂荣臻、李立三等都是1920年左右赴法勤工俭学的。

到了20世纪20年代,留学苏俄潮兴起,成为一种与大众留学不同的革命留学。它一开始就是严格而有目的的革命班干部培训,在中国留学史下,也留下了浓墨重彩的一笔。

新中国成立后,50年代产生了“留苏热”,从1950年开始到1966年,中国先后向苏联和东欧派遣了万余名留学生,产生了一大批杰出的科学家、艺术家和政治领导人。经过“文革”时期,1978年以来,伴随改革开放的推进,我国的留学达到了前所未有的新高潮。2012年,我国出国留学人数达到39.96万,成为世界第一留学大国。从1978年到2012年年底,短短34年。

中国各类出国留学人员总数达264.47万人,其中超过90%是自费留学生。

——摘编自郭霞《留学的世纪回眸》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国近现代留学潮的主要变化。(2)结合中国近现代留学潮的变化,说明一个半世纪的留学史就是一部不断追求“中国梦”的“奋斗史”。

| A.是一个从器物到制度到文化的过程 | B.是一个东学西传到西学东渐的过程 |

| C.是一个不断碰撞分化与融合的过程 | D.是一个不断回归到传统儒学的过程 |

材料一 熹平四年,东汉灵帝令蔡邕(官拜郎中)等以隶书书写《易》《书》《诗》《仪礼》《春秋》(公羊传)和《论语》,刻余碑石上,作为官方教材,立于太学,史称“熹平石经”。

材料二 洋务运动重要教育实践一览表

| 时间 | 内容 |

| 1862 | 创办北京同文馆 |

| 1863 | 创办广东方言馆 |

| 1866 | 创办福州船政学堂 |

| 1867 | 创办天文算学馆 |

| 1872、1873、1875、1887年 | 派遣留美学生共120人 |

材料三 各科教科书,务合乎共和民国宗旨,凡民间通行之教科书,其中如有尊崇满洲朝廷及旧时官制、军制等课,并避讳抬头字样,应由各该书局自行修改。……小学读经课一律废止。……中学校以普通教育,健全国民为宗旨。科目有修身、国文、外国语、历史、地理、数学、博物、物理、化学、法制、经济、图画、手工、乐歌、体操。

——摘自南京临时政府《普通教育暂行办法》

材料四 2013年9月25日习近平主席在联合国“教育第一”全球倡议行动一周年纪念活动中指出:中国将坚定实施科教兴国战略,始终把教育摆在优先发展的战略位置,不断扩大投入,努力发展全民教育、终身教育,建设学习型社会,努力让每个孩子享有受教育的机会,努力让13亿人民享有更好更公平的教育,获得发展自身、奉献社会、造福人民的能力。

(1)根据材料一,概括汉代教育的特点。结合所学知识,分析汉代教育的发展对当时社会的作用。

(2)依据材料二,回答洋务运动的人才培养方式和培养目标。它对封建教育产生了怎样的冲击?

(3)依据材料三,概括南京临时政府在教育方面的进步性?

(4)材料四对教育发展的认识是什么?

材料一 开眼看世界的中国人主张“师夷长技以制夷”,逐步察觉到列强强国的秘诀在于教育。咸丰十年,冯桂芬提出采西学,设学馆。清政府基于对西方艺学的需求,陆续开办军事技术以及专门实用学堂。甲午战后,西学课程增添了政治、伦理等科目。面对学堂内部中西学之争,京师大学堂明文规定经学是各学根本。1907年,学部奏准《修改各学堂考试章程》,明确各学堂必须考试经史课目,原来未设经史课目的学堂,也必须加试经学一题、中国史学一题。

——摘编自《两岸新编中国近代史》等

材料二 1952年国家在院系调整过程中开始有目的的设置专业。在“以俄为师”的引导下,中国高等教育以苏联等高等学校制度为参考系,取消大学中的院一级,进而设置具体的专业系科,包括工、农、医、师范、政法、财经等。到1953年初,全国各大高校设置专业215种,其中工科专业在整个高等教育学科中占绝对优势,共107种。师范、文科、理科、农科、财经等相对均等,数量集中在15—21种之间,但政法专业相对较少,只有2种。

——摘编自张全红《新中国成立初期高校院系调整及其经验研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清末教育的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国成立初期高校院系调整的背景和影响。

材料一 在近代文明的转型中,世界力图“改变中国”,而我们不能只是仇恨和愤怒,我们不能狭隘地站在爱新觉罗家族政权的立场上,而是应该站在文明中国的立场上。“清代中国”需要改变,我们自己也在内部改变,无论是洋务运动,还是戊戌变法,无论是辛亥革命,还是新民主主义革命,无论是李鸿章,还是康有为,无论是孙中山,还是毛泽东,中国先进的知识分子都在尝试利用各种方法,内部改变着“清代中国”,不断催生着一个新中国。

——裴钰《改变中国》

材料二 中国的启蒙运动具有与欧洲启蒙运动迥异的特点。如果说欧洲启蒙运动是一场以个性自由为中心的人文启蒙运动,那么中国启蒙运动则是一场旨在国家富强的现代化启蒙运动。关于启蒙与现代化的关系,西方与中国适成倒置:在欧洲,是由启蒙而现代化;在中国,则是为现代化而启蒙。欧洲由启蒙而现代化是一个水到渠成的文化和社会转型过程,中国启蒙运动则是救亡的现代化运动的步骤。

——郑大华主编《民国思想史论》

(1)根据材料一并结合所学知识,列举中国近代史上不同阶段的思想主张并分析其内在联系。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国启蒙运动的特点并分析其原因。

材料 中国最早创办的新教育机构是京师同文馆。它在开创时只是为了应付外交的迫切需要,因此馆内仅设外文馆,课程也很简单。在同文馆为期八年的教学计划中,除了学习外文之外,还规定学生学习外国史地、数理启蒙、代数、物理、几何、机器制造、微积分、航海测算、化学、天文测算、国际法、地理金石、经国策。继后同文馆还逐步设立了观象台、格致馆,使学生有实验条件将所学科学原理以实验手经验证。自然科学课程的设置,使同文馆从单纯培养翻译人才的机构逐渐成为具有科学内容的新学堂,标志着科学开始渗入传统的育才制度之中。在同文馆的章程中规定“每三年举行大考后,择优奏保官职,自八九品衔起,至分部行走。洋务派并不想以新标准去取代八股取士,只是希望学堂学生在仕途上也有一席位置。

——叶小青《近代西方科技的引进及其影响》

(1)根据材料并结合所学知识,概括京师同文馆的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析京师同文馆的历史意义。