材料一 中国传统的文化优越感,在鸦片战争中受到了一次不大的冲击。堂堂天朝竟败在了“蕞尔岛夷”手下,着实使君臣们为之一惊。但这场战争毕竟只使君臣慑于对手的船坚炮利,中西之间还只是在器物层次上发生文化冲突。所以一时的忧患意识和战败的屈辱感很快随着和约的订立而烟消云散。拍岸的惊涛,峰回路转,化作阵阵水沫,依然是死水一泓。“都门仍复恬嬉,大有雨过忘雷之意”。君臣们仍然在自圆自足的文化心理支配下昏昏睡去。

——摘编自沈渭滨《困厄中的近代化》

材料二 “中体西用”正是在中国的大门被强行打开不久产生的一种社会思潮。这种社会思潮的出现,正说明一些中国人改变了“夷夏之防”的旧观念,提出了如何学习西方的一种战略思想。在中国近代思想文化史上的第一阶段,封建文化充斥于中国。守旧者占绝大多数,“中体西用”的提出者们只好在维护“中体”的大旗下学习“西学”。如果没有“中体”作为皮,则“西学”之毛亦无所依托。当时除了“中体西用”,还找不出更好的口号来。

——摘编自王双印《“中体西用”思想的制约与甲午之败》

材料三 甲午战争后各方人士包括维新派知识分子、朝廷及地方的开明官员,如梁启超、孙家鼎、陈宝箴、盛宣怀等人,都突破了洋务派对“中体西用”的解释。他们认为洋务派的变法仅“是变事耳,非变法也”;只向西方学习器械、技艺,尚未学其根本,仅是触其“皮毛之皮毛”而已,若要改变中国积弱积贫之现状,必须“尽弃旧习,再立堂构”,这些都不同程度地涉及对“体”进行变革的要求。

——摘编自刘长生《“中体西用”思想与维新运动》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括鸦片战争后中国对西方的认识及其说明的问题。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出“中体西用”思想在当时的作用。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析甲午战争后维新人士突破“中体西用”思想的原因。

材料一 在15世纪之前,中国文化在世界上领先,从此之后在几百年的漫长历史时期中,中国在近代化的进程上远远落后于西方,不但在物质层面上,也在思想层面上。

——何兆武《西方近代社会思潮史》

材料二 直到19世纪中叶,我们才开始憬然于“船坚炮利”的“夷之长技”对中国也是不可或缺的东西。到了19世纪末期,才又进一步认识到,在物质层面的后面,也还有社会政治体制的问题。稍后又意识到,不仅有社会政治体制问题,而且还有理论方面的问题,于是,20世纪初就呈现出大量宣扬西方思想理论的潮流。

——何兆武《西方近代社会思潮史》

材料三 十月革命一声炮响,给我们送来了马克思列宁主义。十月革命帮助了全世界的也帮助了中国的先进分子,用无产阶级的宇宙观作为观察国家命运的工具,重新考虑自己的问题。走俄国人的路——这就是结论。

——毛泽东《唯心历史观的破产》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括15世纪之后中国“远远落后于西方”的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分别写出近代中国学习西方“物质层面”、“社会政治体制”、“理论方面”的主要事件,并总结近代中国人向西方学习过程的特点。

(3)材料三中“俄国人的路”指的是什么?“中国的先进分子”为什么会选择走这条道路?

材料一 宋代理学本质上是科学性的,伴随而来的是纯粹科学和应用科学本身的各种活动的史无前例的繁盛。

——(英)李约瑟《中国科学技术史》

朱熹殁后,他的理学思想逐渐成为一种僵化的正统思想宋代以后中国文化发展滞缓,使得中国在19世纪时积弱不振

——(美)费正清《中国:传统与变迁》

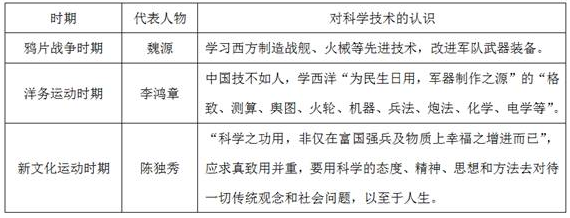

材料二 近代中国不同时期对科学技术的认识

——据马尚斌《中国近代史教程》等编制

材料三 改革开放三十年来,我国的科技实力大为强在航天科学领域,由我国自主研发的“神舟”系列航天飞船的成功发射……“嫦娥”一号成功探月则标志着我国首次月球探测工程圆满成功……在信息技术领域,银河系列巨型计算机研制成功在生物科学领域,解决了亿万人吃饭问题的杂交水稻技术取得重大突破。

——据国家统计局网站整理

请回答:

(1)列举代获得发展完善并对西方社会转型产生影响的科技成就。根据材料一提炼一种关于理学和古代科学技术关系的看法,并结合所学知识加以论证。

(2)根据材料二和所学知识,指出新文化运动时期对科学技术的看法较19世纪中期有何显著变化,并分析产生上述变化的原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,简要概括宋元时期近代前期和现代中国科技发展的特色。

材料一 宋初沿旧制,设国子监为最高学府,一度改名国子学。仁宗时设太学,神宗时开始实行三舍法,北宋末,太学生达3800人。又设武学、律学、算学、书学、画学、医学等专门学校,国子监为朝廷教育管理机关。地方教育有州县学和书院、私学。宋代教育的发达远远超过前代。在乡村中,如《百家姓》《千字文》之类的识字课本,有一定程度的普及。不少地区利用农闲举办冬学,教农家子弟识字。福州一地解试,哲宗时每次参加者达3000人,孝宗时增至2万人;南宋时建宁府(今建瓯)每次参加解试者达1万余人,连只有三县的兴化军(今莆田)也达6000人。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

材料二 窃臣衙门设立同文馆以来,迄今二十余年,所有延请外国教习,指授学生各国语言文字以及天文、算学、化学、医学等项,冀于洋务有裨。历年以来,洋教习等均能始终不懈,各学生等因而日起有功,或随带出洋充作翻译,或升迁外省及调赴沿海各处差委者已不乏人,实属著有成效……查同文馆有翻译书籍十数种,如万国公法、格物、测算、法国律例、化学指南诸书,均系总教习丁韪良暨化学教习毕利干所译。

——摘编自中国近代史资料丛刊《洋务运动》第二册

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代教育的特点并分析其发展原因。

(2)根据材料一、二,相对宋代教育,指出同文馆的变化,并结合所学知识简析同文馆创办的意义。

材料 19世纪中期以来学习西方进程简表

| 时期 | “西学东渐”简况 |

| 1840~1860年 | 一批爱国者从战争中惊醒,他们提倡“师夷”,是对当时人们普遍存在的天朝大国心理的大胆挑战,但却是空谷足音,长久不为清廷所重视。 |

| 1860~1895年 | 夷人的长技被提升为“西学”,并借助“体用”等中国传统哲学范畴,将中西学纳入统一体内,它进一步冲破了“夷夏大防”的藩篱,为人们大胆接受西学开辟了道路。以培养外语、军事、科技人才为目标的新式学堂增多,西式学堂逐渐被人们所接受。 |

| 1895~1900年 | 维新派不仅将人们对西学的认识,由“西艺”推进到了“西政”,而且第一次打破了隆中抑西的传统文化价值观,为西学在中国的广泛传播,在思想上进一步开辟了道路。到1897年底,各地已建立以变法自强为宗旨的学会33个,新式学堂17所,出版报刊19种。到1898年,学会、学堂和报馆达300多个。 |

——据葛兆光《中国思想史》等

(1)根据材料并结合所学知识,比较分析1895~1900年较1860~1895年的“观念更新”。

(2)根据材料并结合所学知识,指出国人学习西方的进程特点及其原因。