| A.奥地利、英国 | B.奥匈帝国、英国 |

| C.西班牙、美国 | D.塞尔维亚、荷兰 |

与当初的期待相违,战争经过数个月不但没有终结,反而又持续了一年、两年,由此开始了超越以往的对战争的意义和目标的认真的探讨。

1915—1916年的欧洲战争在军事上没有明显的进展,陷入了所谓的“堑壕战”。两个阵营的士兵挖堑壕,时常发动进攻,仅能前进数米,或继续后退……人们甚至怀疑这与国家的生存有什么关联。战争已不像当初人们相信的那样,是为了正义的高尚的战争,为国家流血是壮美的行为;其看法变为,战争是丑陋的、无意义的行为,无论是对死去的人还是对国家都带不来丝毫的价值和利益……

(摘自《20世纪的战争与和平》)

根据上述材料并结合所学知识,回答下列问题。

(1)概括指出第一次世界大战爆发两年后欧洲各国一般市民对战争看法的变化及其原因。

(2)你认为还应该从哪一角度分析战争的性质?

| A.代表了当时欧洲各国的普遍认识 |

| B.不符合唯物史观对战争的正确认识 |

| C.反映了当时英国统治阶级的立场 |

| D.揭示了第一次世界大战爆发的根源 |

| A.一战的影响 | B.华盛顿体系建立 | C.二战的影响 | D.两极格局的解体 |

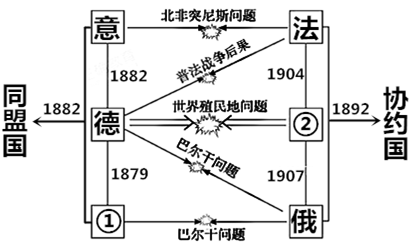

| A.三国同盟形成 | B.巴尔干同盟的建立 |

| C.三国协约形成 | D.萨拉热窝刺杀事件 |

| A.对于列强根本毫无约束 | B.各自保留条件,为其以后发动战争埋下了伏笔 |

| C.未体现维护和平的内容 | D.没有规定和平解决国际争端和国际纠纷的原则 |

| A.巴尔干地区成为欧洲的“火药桶” |

| B.欧洲形成两大敌对的军事集团 |

| C.极端民族主义盛行 |

| D.帝国主义各国的实力对比发生重大变化 |

| A.力图保持欧洲大陆大国之间的势力均衡 |

| B.关注世界霸权,无意卷入欧洲事务 |

| C.力图使欧美大国之间相互牵制 |

| D.实力开始衰落,无力插手欧洲事务 |

| A.帝国主义经济政治发展不平衡 | B.欧洲已形成两大敌对军事集团 |

| C.各殖民国家达成有效占领原则 | D.列强对殖民地的争夺剑拔弩张 |

材料一在1919年巴黎和会上,法国总理克里蒙梭提出将莱茵河作为德法的边界并占领莱茵兰(也称“莱茵河左岸地带”)的建议。英国首相劳合·乔治与美国总统威尔逊都反对法国吞并莱茵兰的建议,因为这将严重削弱德国实力。威尔逊向法国政府递交了一个简短照会,解释说法国将会得到一份“与美国签署的单独条约,由美国提出保证,在国际联盟行政院的批准下,一旦法国受到任何由德国发起的未经允许的侵略行动时,(美国和国联)立即给予法国援助”。最后,法国放弃将莱茵兰从德国分离的要求,威尔逊同意战胜国分三区占领莱茵河左岸50公里区15年,以此来确保德国能履行和约义务,莱茵河右岸50公里范围内则被划为非军事区。莱茵兰问题因此在美国与英国、法国的这场交易中解决了。

——摘编自艾尼瓦尔江·努尔买买提《评巴黎和会上的美国对德政策》

材料二第一次世界大战给西亚人民带来了灾难,也加剧了各国人民与帝国主义的矛盾。1917年,毗邻西亚的俄国爆发了十月革命,建立了苏维埃政权,这促进了西亚各国民族解放斗争的发展。一战结束后,协约国集团英、法、意等战胜国将奥斯曼土耳其的西亚属地几乎全部瓜分。1920年,英国获得了对伊拉克、约旦和巴勒斯坦地区的委任统治权,法国获得了对叙利亚、黎巴嫩的委任统治权。于是,土耳其爆发资产阶级革命,建立了土耳其共和国,开始了现代化改革。亚洲其他国家也产生了民族主义组织,有的还建立了共产党。阿富汗、伊朗和西亚阿拉伯国家掀起了民族民主运动的新高潮。

——摘编自崔连仲等《世界通史》

(1)根据材料一,概括巴黎和会上法国与英美分歧的表现,并结合所学知识分析发生分歧的根源。(2)根据材料二并结合所学知识,概括一战后西亚民族民主运动发展的背景。