A.民族政策,开明灵活。

B.反抗侵略,维护主权。

C.创立新制,缔造统一。

请在下面表格中的人物后面写出与他们相符的代号,并列举相关史实。

| 古代政治家 | 评价序号 | 选择该序号的理由 |

| 秦始皇 (1) | |

| 唐太宗 (2) | |

| 清康熙帝 (3) |

材料一 昔周公吊(感怀)二叔不咸(通“贤”),故封建亲戚,以蕃屏周。

——《左传》

分天下以三十六郡,郡置守、尉、监。

——《史记·秦始皇本纪》

(1)上述材料分别反映的是什么制度?这两个制度在当时发挥了怎样的作用?

材料二 朱熹总结北宋败亡的教训时说,“本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权。兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了,州郡遂日就困弱”。

——《朱子语类》

(2)简述宋朝是如何“尽夺藩镇之权”的,结合材料和所学说明其影响。

材料三 清朝疆域示意图

(3)根据上图和所学知识,概括清朝康熙皇帝巩固国家统一的方式。

材料一 康熙二十一年(1682年)九月,郑氏集团派人到福建(同清廷)议和,请求“照……高丽外国之例,称臣奉霄贡”。康熙帝表示“台湾不可与……高丽外国比”,拒绝郑氏要求。

——摘自《台湾人民抗战檄文》

材料二 康熙三十年(1691年),清朝确立了对漠北蒙古的正式管辖,但保留蒙古三大部首领汗的称号,在行政上依照蒙古之例编旗。蒙古原有若干部会盟的传统,编旗后盟长作为会盟的召集人,由皇帝在盟中诸旗中指定一人担任,同时起到代表朝廷监督各旗的作用。清朝统治者反复宣称“满蒙一体”,大力发展满蒙贵族的联姻关系,使其成为清朝统治的得力柱石。

——摘编自张帆《中国古代简史》

(1)依据材料一并结合所学知识,指出康熙帝表示“台湾不可与……高丽外国比”的理由以及为此而采取的措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清朝“施恩”于蒙古的具体措施。

材料康熙帝曾指出,“守国之道惟在修德安民,民心悦则邦本得,而边境自固,所谓众志成城者是也……乱则声讨,治则抚绥。”“仰凭天道,俯怄人情,以万不得已而用兵。”“帝王治天下自有本原,不专恃险阻。”“盛治之世,余一余三。盖仓廪足而礼教兴,水旱乃可无虞。”

——摘自《清圣祖实录》

(1)阅读材料,概括康熙的治国理念。

后人对康熙的认识主要有两种:①康熙是一位杰出的封建帝王。②康熙帝有才无识,没有把握历史机遇,因循误国。

(2)对上述认识,你同意哪一种?请结合所学知识说明你的观点。

永定河曾称为“无定河”,经常泛滥成灾,威胁北京地区的安全。三藩战事刚刚结束,北边及台湾问题尚未解决,康熙就开始关注永定河的治理。对准噶尔部战事获胜后,康熙下令根治水患,“浚河百四十五里,筑南北堤百八十余里,赐名永定”。

在治理永定河的过程中,康熙不仅是组织者,而且是直接领导者。作为一位热爱学习西方科技的帝王,他曾在冰面上亲自测量,发现河床已经高于地面,所以河水经常泛滥,决定开掘新的河道。康熙还多次视察治河工程,参与规划、督修。这次工程杜绝了河水漫流改道的可能,使北京城受洪水威胁的频率大大降低,但也出现了地下水位下降、水质恶化等环境问题。

——摘编自吴文涛《北京水利史》等

⑴阅读材料,概括康熙治理永定河的条件和影响。

6 . 秦始皇和康熙帝都是中国古代有作为的君主。阅读材料,回答问题。

材料一图为秦始皇二十六年诏版(拓本),文字如下:

二十六年,皇帝并兼天下诸侯,黔首大安,立号为口口,乃诏丞相状,绾,法度量则不壹歉疑者,皆明壹之。

(1)指出图片中文字的字体,并根据图片写出材料中空缺的文字。

(2)秦始皇在这一诏书中颁布了什么经济措施?有何意义?

材料二1673——1681年,年轻的康熙帝指挥了一场平叛战争。他后来多次谈起战争前后自己的变化,说:“前者凡事视之以为易;自逆贼变乱之后,觉事多难处,每遇事必慎重图维,详细商榷而后定。”

——摘编自张岂之《中国历史》

(3)依据材料二,说明“平叛战争”所指事件及对康熙帝的影响。结合所学知识,评价这一事件的历史意义。

材料三政事不论大小,全由皇帝一人裁决。秦始皇规定一天看章奏(竹简)一百二十斤(秦一斤合今半市斤),不看完不休息。

——范文澜《中国通史》

材料四朕自临御以来,一切机务必皆躬亲,从不敢稍自暇逸。今天下大小事务,皆朕一身亲理,无可旁贷。若将要务分任于人,则断不可行。所以无论钜细,朕必躬自断制。

——《清圣祖实录》康熙五十八年

(4)依据材料三、四,概括秦始皇和康熙帝处理政务的共同点。

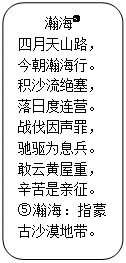

诗一

| 中秋日闻海上捷音 万里扶桑早挂弓,水犀军指岛门空。来庭岂为修文德,柔远初非黩武功。 牙帐受降秋色外,羽林奏捷月明中。海隅久念苍生困,耕凿从今九壤同。 |

诗二

| 滇平 洱海昆池道路难,捷书夜半到长安。未衿干羽三苗格,乍喜征输六诏宽。 天末远收金马隘,军中新解铁衣寒。回思几载焦劳意,此日方同万国欢。 |

(1)结合所学知识判断,康熙帝的这四首诗,分别和哪些重大历史事件有关?

①诗一: ;②诗二: ;

③诗三: ;④诗四: 。

(2)(接上问)从康熙帝的经历看,他解决这四个事件的顺序是:

A. ①②③④ B. ②①③④ C. ③④②① D. ④③①②

(3)康熙帝还写过一首“咏昭君”的诗,其中有这样几句:“欲笑和亲失,还嫌饵术⑧迂。开诚示异族⑨,布化越荒途。”(⑧饵术:汉文帝时贾谊提出用“五饵”,即用美食、鲜衣、联姻等五种方法,招抚匈奴,使之不再进犯汉朝。⑨异族:此处指蒙古各部。)据此,指出康熙帝对蒙古各部的态度,并据史实印证。(史实举出1例即可)

(4)根据上述诗及相关史事,概括指出康熙帝的治国理念及其治国举措的历史功绩。

诗一

诗二

诗三 诗四

(1)结合所学知识判断,康熙帝的这四首诗,分别和哪些重大历史事件有关?

①诗一: ;②诗二: ;

③诗三: ;④诗四: 。

(2)(接上问)从康熙帝的经历看,他解决这四个事件的顺序是:

| A.①②③④ | B.②①③④ | C.③④②① | D.④③①② |

(3)康熙帝还写过一首“咏昭君”的诗,其中有这样几句:“欲笑和亲失,还嫌饵术⑥迂。开诚示异族⑦,布化越荒途。”(⑥饵术:汉文帝时贾谊提出用“五饵”,即用美食、鲜衣、联姻等五种方法,招抚匈奴,使之不再进犯汉朝。⑦异族:此处指蒙古各部。)据此,指出康熙帝对蒙古各部的态度,并据史实印证。(史实举出1例即可)

(4)根据上述诗及相关史事,概括指出康熙帝的治国理念及其治国举措的历史功绩。

材料:(康熙二十三年)戊寅,上次曲阜。已卯,上诣先师庙,入大成门,行九叩礼。至诗礼堂,讲易经。上大成殿,瞻先圣像,观礼器。至圣迹殿,贤图书。至杏坛,观植桧。入承圣门,汲孔井水尝之。顾问鲁壁遗迹,博士孔毓圻占对甚详,赐官助教。诣孔林墓前酹酒。书“万世师表”额。

——《清史稿》

(5)结合材料说说康熙帝对孔子和儒家思想采取了什么态度?他这样做的主要目的是什么?