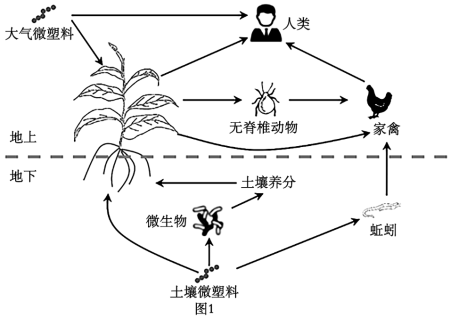

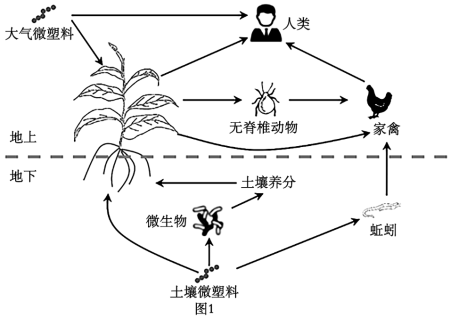

1 . 在塑料制品生产和使用过程中会产生大量的微塑料(直径小于5mm的含碳有机物),主要种类有聚乙烯(PE)、聚苯乙烯(PS)、聚丙烯(PP)等,它们以颗粒等形态释放到环境中,影响动植物生长及人类健康。图1为某地区微塑料的迁移示意图。

(1)下列①—⑧中,中无脊椎动物和家禽在该生态系统中的成分是__________ ,他们之间的种间关系是___________ 。(编号选填)

①非生物因素②生产者③消费者④分解者⑤捕食⑥种间竞争⑦寄生⑧共生

(2)图1中微塑料迁移到人体体内通过的食物链条数有 。(单选)

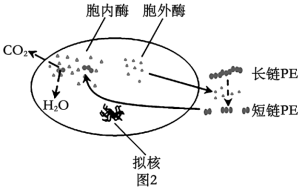

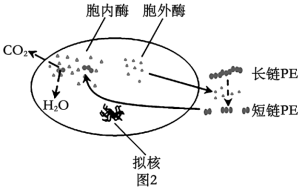

微塑料能影响土壤微生物群落和功能,表为PE对土壤微生物的影响,图2为放线菌降解PE的模式图。

“+”促进;“-”抑制;“=”无影响

(3)含有图3所示细胞结构的生物最有可能是表中的 。(单选)

(4)据表推测,该地区被微塑料污染后,表中的_________ 可能逐渐成为优势类群,这种群落的演替称为____ (初生/次生)演替。该微生物类群成为优势类群的原因可能是______ (多选)。

A.该微生物类群可降解微塑料成为其碳源

B.其他微生物类群不能降解微塑料

C.微塑料抑制其他所有微生物类群的生长

D.其他微生物类群对微塑料的降解能力低

(5)据图2分析,下列编号为①—⑧的细胞结构或物质中,直接参与降解PE的有________ ,参与胞外酶的合成和分泌的有________ 。(编号选填)

①细胞膜②溶酶体③核糖体④内质网⑤高尔基体⑥DNA⑦胞内酶⑧胞外酶

(6)据表推测,在PE污染土壤后,生活在其中的放线菌的生长曲线最可能的是 。(单选)

科研人员采用水培实验研究不同浓度的聚苯乙烯(PS)对生菜幼苗光合作用的影响,得到表数据。表中C、D、E实验组均含1%甲醇用以溶解PS; RuBisCo酶可催化CO2形成三碳化合物。

同列数据后不同小写字母表示统计学上差异显著

(7)表中测定叶绿素含量所用的方法是 。(单选)

(8)据表中数据分析,实验组的胞间CO2浓度高于对照组的原因可能是实验组生菜幼苗 。(单选)

(9)以下对该实验处理及结论描述正确的是 。(多选)

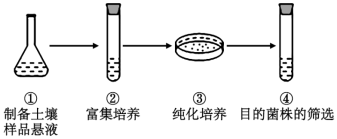

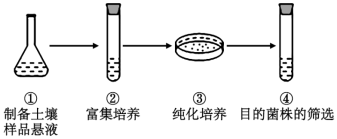

某学校多个研究小组按图4所示操作步骤筛选出降解PE能力较高的菌株DL-1和DL-2。表为某一小组配制的过程③和过程④培养基的成分表。

“+”添加; “-”未添加

(10)过程③纯化培养时接种的方法一般可以是______ ,目的是得到______ 。(单选)

A.单个目的菌B.大量目的菌C.单个目的菌菌落D.大量土壤微生物

(11)表中过程③和过程④中的培养基成分配制的不合理之处有 。(多选)

(12)科研人员测定了DL-1和DL-2的 DNA序列,发现它们分属于黄曲霉和波兰青霉,这为研究它们的进化历程提供了 。(单选)

(1)下列①—⑧中,中无脊椎动物和家禽在该生态系统中的成分是

①非生物因素②生产者③消费者④分解者⑤捕食⑥种间竞争⑦寄生⑧共生

(2)图1中微塑料迁移到人体体内通过的食物链条数有 。(单选)

| A.1条 | B.4条 | C.5条 | D.8条 |

微塑料能影响土壤微生物群落和功能,表为PE对土壤微生物的影响,图2为放线菌降解PE的模式图。

土壤微生物群落 | 碳利用率 | 丰富度 | 多样性 |

放线菌 | +++ | ++ | ++ |

细菌 | + | - | - |

真菌 | ++ | ++ | - |

病毒 | = | = | = |

(3)含有图3所示细胞结构的生物最有可能是表中的 。(单选)

| A.放线菌 | B.细菌 |

| C.真菌 | D.病毒 |

(4)据表推测,该地区被微塑料污染后,表中的

A.该微生物类群可降解微塑料成为其碳源

B.其他微生物类群不能降解微塑料

C.微塑料抑制其他所有微生物类群的生长

D.其他微生物类群对微塑料的降解能力低

(5)据图2分析,下列编号为①—⑧的细胞结构或物质中,直接参与降解PE的有

①细胞膜②溶酶体③核糖体④内质网⑤高尔基体⑥DNA⑦胞内酶⑧胞外酶

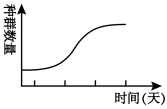

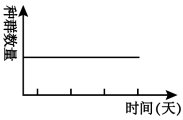

(6)据表推测,在PE污染土壤后,生活在其中的放线菌的生长曲线最可能的是 。(单选)

A. | B. | C. | D. |

科研人员采用水培实验研究不同浓度的聚苯乙烯(PS)对生菜幼苗光合作用的影响,得到表数据。表中C、D、E实验组均含1%甲醇用以溶解PS; RuBisCo酶可催化CO2形成三碳化合物。

组别 | 处理 | 净光合速率(μmolCO2.m-2.s-1) | 总叶绿素(mg.g-1) | 胞间CO2浓度(μmolCO2.mol-1) | RuBisCo酶活性相对值(U.mg-1) |

A | 对照 | 19.83a | 7.94a | 393.67a | 0.165a |

B | 1%甲醇 | 19.82a | 7.94a | 393.00a | 0.164a |

C | 0.25%PS | 19.63b | 7.51b | 400.00b | 0.160b |

D | 0.5%PS | 16.44c | 7.31c | 422.33c | 0.156c |

E | 1%PS | 14.36d | 7.05d | 438.67 d | 0.150d |

(7)表中测定叶绿素含量所用的方法是 。(单选)

| A.层析法 | B.差速离心法 | C.同位素标记法 | D.分光光度法 |

(8)据表中数据分析,实验组的胞间CO2浓度高于对照组的原因可能是实验组生菜幼苗 。(单选)

| A.吸收的光能较多 |

| B.吸收的CO2较多 |

| C.碳反应强度较弱 |

| D.光反应合成的ATP、NADPH较多 |

(9)以下对该实验处理及结论描述正确的是 。(多选)

| A.甲醇可增强生菜光合作用强度 |

| B.设置B组的目的是排除甲醇对实验结果的干扰 |

| C.PS可能破坏叶绿素结构导致生菜净光合速率降低 |

| D.低浓度PS对生菜生长没有影响,高浓度PS危害生菜生长 |

| E.PS能降低RuBisCo酶活性从而直接导致三碳化合物的还原减少 |

某学校多个研究小组按图4所示操作步骤筛选出降解PE能力较高的菌株DL-1和DL-2。表为某一小组配制的过程③和过程④培养基的成分表。

| 成分 | 过程③ | 过程④ |

| 葡萄糖 | + | - |

| (NH4)2SO4 | + | + |

| NaCl | + | + |

| KH2PO4 | + | + |

| 微量生长因子 | + | + |

| PE | - | + |

| 琼脂 | + | + |

(10)过程③纯化培养时接种的方法一般可以是

A.单个目的菌B.大量目的菌C.单个目的菌菌落D.大量土壤微生物

(11)表中过程③和过程④中的培养基成分配制的不合理之处有 。(多选)

| A.过程③中没有添加PE |

| B.过程③中不应添加葡萄糖 |

| C.过程④中不应添加PE |

| D.过程④中应添加葡萄糖 |

| E.过程④中不应添加琼脂 |

(12)科研人员测定了DL-1和DL-2的 DNA序列,发现它们分属于黄曲霉和波兰青霉,这为研究它们的进化历程提供了 。(单选)

| A.化石证据 | B.比较解剖学证据 |

| C.细胞生物学证据 | D.分子生物学证据 |

您最近一年使用:0次

2023-12-21更新

|

569次组卷

|

2卷引用:2024届上海市嘉定区高三一模生物试题

2 . 青藏高原东部牧区属于高山草甸生态系统(图1),主要植被是多年生草本植物。广泛分布于此的植食性小型哺乳动物高原鼠兔,主要利用植被高度较低、视野开阔的草地生境。野外收集该区域的香鼬和艾虎粪便进行分析,发现高原鼠兔在这两种动物的食物中出现频次非常高。

(1)高原鼠兔取食、挖掘、排泄、刈割等活动会使草甸表面形成土丘和裸露斑块,经过一段时间恢复,裸斑上逐渐有植物生长,但植物盖度较低,称之为秃斑。形成秃斑的过程属于______ (初生/次生)演替。

(2)以下关于高山草甸生态系统的描述,正确的是______。(多选)

研究人员采用堵洞盗洞法估测高原鼠兔的种群数量,计算公式为:种群数量=有效洞口数/洞口系数。将待测区域内高原鼠兔的洞口全部填埋,连续3天每天记录被盗开的洞口数并计算平均值,即有效洞口数;在附近另一片较小的区域内测定有效洞口数后,用夹捕法捕尽区域内的高原鼠兔,计算有效洞口数与种群数量的比值,即洞口系数。

(3)关于堵洞盗洞法的叙述,下列错误的是______。(单选)

(4)如图2,较小区域B内的有效洞口数为4个,共有高原鼠兔35只。则待测区域A内的高原鼠兔的种群数量大约是______ 只。

研究人员选取了处于同等放牧条件下的研究区域,以扰动最强处为中心向扰动弱的方向,根据有效洞口数将高原鼠兔扰动由强到弱划分为4组,探究了高原鼠兔不同强度扰动对高山草甸生态系统和放牧质量的影响,结果如下表所示。

注:禾草和莎草为家畜适口性好的牧草。不同字母表示差异显著(p<0.05)。

(5)根据表,下列分析合理的是______。(单选)

(6)请结合表数据和题中信息,从利、弊两个角度分析高原鼠兔对高山草甸生态系统的影响,并给出高原鼠兔种群数量的管控建议______ 。

(1)高原鼠兔取食、挖掘、排泄、刈割等活动会使草甸表面形成土丘和裸露斑块,经过一段时间恢复,裸斑上逐渐有植物生长,但植物盖度较低,称之为秃斑。形成秃斑的过程属于

(2)以下关于高山草甸生态系统的描述,正确的是______。(多选)

| A.信息双向传递 | B.能量双向流动 |

| C.受全球变暖影响 | D.存在能量倒金字塔 |

研究人员采用堵洞盗洞法估测高原鼠兔的种群数量,计算公式为:种群数量=有效洞口数/洞口系数。将待测区域内高原鼠兔的洞口全部填埋,连续3天每天记录被盗开的洞口数并计算平均值,即有效洞口数;在附近另一片较小的区域内测定有效洞口数后,用夹捕法捕尽区域内的高原鼠兔,计算有效洞口数与种群数量的比值,即洞口系数。

(3)关于堵洞盗洞法的叙述,下列错误的是______。(单选)

| A.该方法依据的是数学中的抽样原理 |

| B.测有效洞口数时,连续3天均应于同一时间段记录 |

| C.每天记录好被盗开的洞口数后,均需要重新填埋 |

| D.幼年高原鼠兔尚不能掘土打洞,会导致估测数量偏大 |

(4)如图2,较小区域B内的有效洞口数为4个,共有高原鼠兔35只。则待测区域A内的高原鼠兔的种群数量大约是

研究人员选取了处于同等放牧条件下的研究区域,以扰动最强处为中心向扰动弱的方向,根据有效洞口数将高原鼠兔扰动由强到弱划分为4组,探究了高原鼠兔不同强度扰动对高山草甸生态系统和放牧质量的影响,结果如下表所示。

样地组别 | 每百平方米有效洞口数(个) | 植物总盖度(%) | 0-40cm土壤水分(%) | 物种多样性 | 禾本科、莎草科植物占比(%) |

①强扰动 | 9~16 | 50.8b | 41.0a | 2.08b | 23.5 |

②中强扰动 | 5~8 | 94.1a | 47.3b | 2.56a | 33.75 |

③中弱扰动 | 3~4 | 96.4a | 38.6a | 2.37a | 48.83 |

④弱扰动 | 1~2 | 93.8a | 35.1a | 2.53a | 25.6 |

(5)根据表,下列分析合理的是______。(单选)

| A.高原鼠兔有效洞口数与扰动强度呈负相关 |

| B.植物总盖度随着高原鼠兔扰动强度上升而呈显著下降趋势 |

| C.高原鼠兔扰动越强,越有利于土壤渗入水分和养分循环,物种多样性越高 |

| D.强扰动后,草甸生态系统会因高原鼠兔另辟新壤而转向另一稳定状态 |

(6)请结合表数据和题中信息,从利、弊两个角度分析高原鼠兔对高山草甸生态系统的影响,并给出高原鼠兔种群数量的管控建议

您最近一年使用:0次

2023-12-16更新

|

252次组卷

|

2卷引用:上海市闵行区2023—2024学年高三上学期学业质量调研生物试题