1 . 小球藻是鱼类的优良铒料且对养殖水体中的氮、磷有一定的去除作用,鱼腥藻是养殖水体中引起水华的主要藻类。为揭示两种藻类的种间关系及其受pH的影响,研究人员开展了相关研究,结果如下表所示。回答下列问题:

注:竞争抑制参数越大,说明竞争抑制作用越强。

(1)本实验的因变量为____ 。分析表格数据,pH从6到9时,鱼腥藻对小球藻的抑制作用____ ;pH从6到9时,小球藻对鱼腥藻的抑制作用的变化为____ 。

(2)在上述pH条件下,将小球藻与鱼腥藻混合培养一段时间后,发现鱼腥藻个体完全消失,原因是____ 。

(3)生态系统的氮、磷循环是指____ 的循环过程。

(4)监测养殖水体的pH和鱼腥藻含量的主要意义在于____ 。

种间关系 | pH | |||

6 | 7 | 8 | 9 | |

竞争抑制参数 | ||||

鱼腥藻对小球藻 | 1.78 | 1.70 | 0.67 | 0.29 |

小球藻对鱼腥藻 | 10.16 | 12.91 | 9.10 | 4.90 |

(1)本实验的因变量为

(2)在上述pH条件下,将小球藻与鱼腥藻混合培养一段时间后,发现鱼腥藻个体完全消失,原因是

(3)生态系统的氮、磷循环是指

(4)监测养殖水体的pH和鱼腥藻含量的主要意义在于

您最近一年使用:0次

2024-03-06更新

|

65次组卷

|

2卷引用:江西省上进联盟2023-2024学年高三下学期一轮复习检测(开学考)生物试题

名校

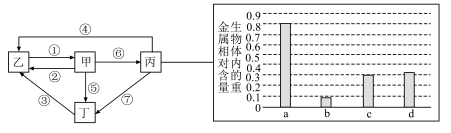

2 . 碳是构成生物体的重要元素之一。下图为碳循环的示意图,甲~丁表示生态系统的组成成分,a~d表示丙中的四种生物,①~⑦表示相关的生理作用。据图分析,下列叙述正确的是( )

| A.甲是生产者,丙是消费者,丁是分解者 |

| B.①②③④过程中碳元素主要以CO2的形式存在 |

| C.碳元素在图中生物成分和非生物成分之间循环往复 |

| D.甲→a→c→b可能是图中生态系统中的一条食物链 |

您最近一年使用:0次

2024-03-02更新

|

129次组卷

|

2卷引用:江西省五省九校2023-2024学年高三2月开学联考生物试题

名校

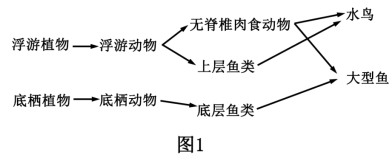

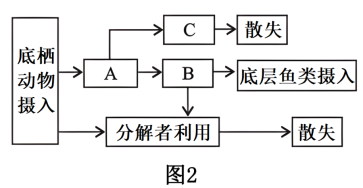

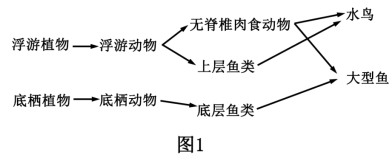

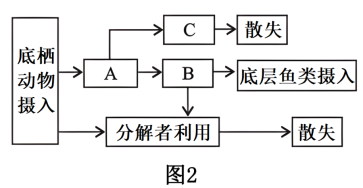

3 . 科研人员发现,在福岛核事故后,某些大型鱼类中放射性核素¹³⁷Cs的浓度比底层鱼类和无脊椎动物高出一个数量级。下图1表示海洋生态系统中部分生物之间的食物关系(用箭头表示)。图2为底栖动物和底层鱼类之间的能量关系。回答下列问题:

(1)图1生物中能量的最终来源为_______ ,位于第三营养级的生物有________________________ 。图2中A、B分别表示_______________________ 。底栖动物和浮游动物的分层现象属于群落的________ 结构。

(2)有人认为,核废水仅对排放地及周围区域有害,不与排放地水源直接接触的地方不会受到影响,你认为这种说法____________________ (填“可信”或“不可信”),理由是_______________________ 。

(3)科研人员发现,某种上层鱼类在受到天敌捕食时会释放一种信号分子,这种信号分子会对周围的同类产生刺激,进而促使其他同类远离水面和当前区域,这种信号分子属于生物产生的____________ (填“物理信息”“化学信息”或“行为信息”)。

(1)图1生物中能量的最终来源为

(2)有人认为,核废水仅对排放地及周围区域有害,不与排放地水源直接接触的地方不会受到影响,你认为这种说法

(3)科研人员发现,某种上层鱼类在受到天敌捕食时会释放一种信号分子,这种信号分子会对周围的同类产生刺激,进而促使其他同类远离水面和当前区域,这种信号分子属于生物产生的

您最近一年使用:0次

2024-02-23更新

|

213次组卷

|

4卷引用:江西省部分学校2023-2024学年高三2月月考生物试题

名校

解题方法

4 . 2023年3月,北京大学成立碳中和研究院,围绕国家“双碳”战略需求,建立智库平台,开展气候变化与碳循环、零排、负排关键技术等研究。下列关于碳循环的叙述,正确的是( )

| A.优先选乘坐公共交通、注意节约用电、用纸等,有利于碳的零排、负排 |

| B.当大气中二氧化碳短缺时,水圈中的二氧化碳不能进入到大气中 |

| C.我国采取的秸秆还田等措施,可以降低农田表层土壤的碳储存 |

| D.生态系统营养结构复杂程度的增加,一定会导致物质循环的速率变慢 |

您最近一年使用:0次

2024-02-05更新

|

166次组卷

|

6卷引用:江西省吉安市多校联考2023-2024学年高二下学期3月月考生物试题

解题方法

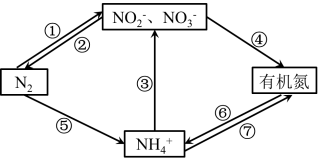

5 . 如图所示是生态系统氮循环的部分过程,下列叙述错误的是( )

| A.⑤为固氮过程,进行该过程的生物可以是消费者,也可以是分解者 |

| B.③为硝化过程,进行该过程的生物一般是分解者 |

| C.④和⑦过程可表示植物从土壤中同化氮元素 |

| D.在生物群落内部,氮元素一般以有机氮的形式通过食物链、食物网进行传递 |

您最近一年使用:0次

2024-01-27更新

|

112次组卷

|

2卷引用:江西省上饶市余干县私立蓝天中学2023-2024学年高二下学期第一次月考生物试题

名校

解题方法

6 . 为积极应对全球气候变化,我国政府在2020年的联合国大会上宣布,中国于2030年前确保碳达峰(CO2排放量达到峰值),力争在2060年前实现碳中和(CO2排放量与减少量相等)。某草原早年因牧民们的畜牧养殖的放养过度和区域性人口密度增加的影响,常年处于CO2过饱和状态,经治理后,该草原生态系统每年的有机碳分解量低于生产者有机碳的合成量,实现了碳的零排放。回答下列问题:

(1)该草原生态系统中的生产者获取碳元素的主要方式有_______________ 。草原土壤有机碳的分解会随着全球气候变暖而加剧,原因主要是_______________ 。

(2)在草原生态系统修复过程中,为促进碳的固定可以采取的措施有____________ (答出1点即可)。

(3)碳在草原生物群落中主要以有机物的形式传递,碳循环具有全球性的主要原因是_______________ 。

(4)该草原生态系统中有机碳分解是实现碳循环的重要途径,其中土壤有机碳的分解离不开土壤微生物的分解作用,为了验证该草原生态系统中土壤微生物对枯草具有分解作用,请简要写出实验设计思路____________ 。

(1)该草原生态系统中的生产者获取碳元素的主要方式有

(2)在草原生态系统修复过程中,为促进碳的固定可以采取的措施有

(3)碳在草原生物群落中主要以有机物的形式传递,碳循环具有全球性的主要原因是

(4)该草原生态系统中有机碳分解是实现碳循环的重要途径,其中土壤有机碳的分解离不开土壤微生物的分解作用,为了验证该草原生态系统中土壤微生物对枯草具有分解作用,请简要写出实验设计思路

您最近一年使用:0次

2023-12-30更新

|

188次组卷

|

2卷引用:江西省宜春市宜丰县宜丰中学2023-2024学年高二1月期末生物试题

名校

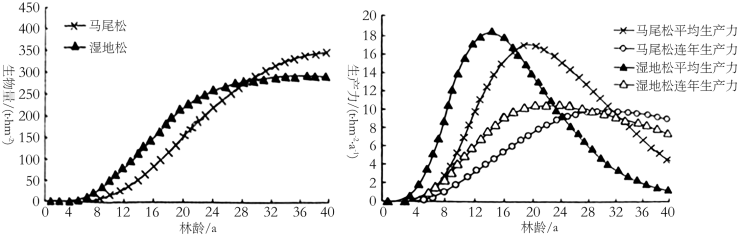

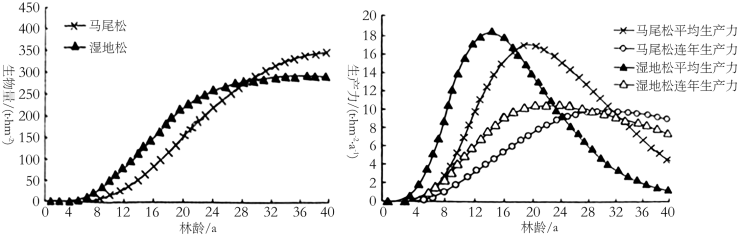

7 . 马尾松是我国松树中分布最广、数量最多的树种,是南方低山丘陵区域群落演替的先锋树种,也是荒山绿化造林的主要树种。湿地松原产于美国东南部,是我国的引人种,是南方主要的造林树种之一。研究人员选择密度和林分年龄(指林分内林木的平均年龄)相似的马尾松与湿地松人工林样地,测定生物量、估算生产力(自养生物的生产过程),结果如图所示。回答下列问题:

(1)种植马尾松和湿地松进行荒山造林,使群落发生___________ 演替。与发生在裸岩上的演替不同,这种演替方式具有___________ (答两点)等特点。

(2)马尾松种群生物量增长最快是在第___________ 年林龄期间。植树造林前期___________ (填“马尾松”或“湿地松”)的生长速度较快,依据是___________ 。

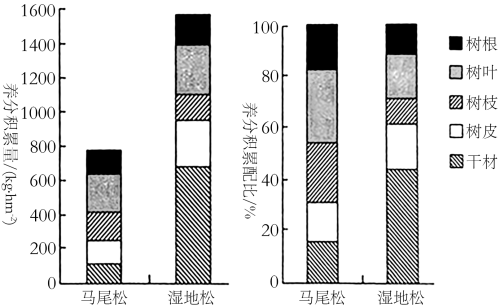

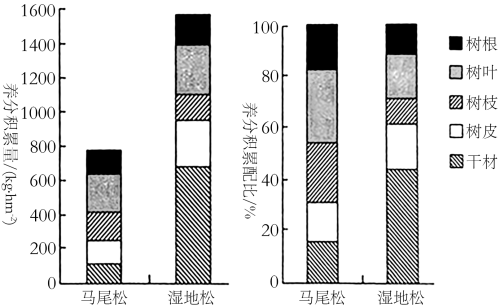

(3)研究人员进一步测量两种树不同器官中N、P、K、Ca、Mg五种养分的积累量和分配比例,结果如图所示:

从物质循环角度分析,大量种植并采伐___________ 树种容易造成土壤贫瘠,依据是___________ 。

(1)种植马尾松和湿地松进行荒山造林,使群落发生

(2)马尾松种群生物量增长最快是在第

(3)研究人员进一步测量两种树不同器官中N、P、K、Ca、Mg五种养分的积累量和分配比例,结果如图所示:

从物质循环角度分析,大量种植并采伐

您最近一年使用:0次

2023-08-08更新

|

66次组卷

|

2卷引用:江西省部分地区2023-2024学年高三下学期3月月考生物试题

名校

8 . 近几年我国畜禽养殖业呈现散养户—专业户—规模化的梯度发展,极大地满足了人们的需求。但规模化的发展带来的环境污染问题也日渐突出。某地为处理畜禽粪便,建设了沼气池。下列相关叙述正确的是( )

| A.建沼气池处理粪便实现了能量的多级利用,提高了能量的利用效率 |

| B.沼气池中的沼液、沼渣可以作为肥料,为农作物的生长提供能量 |

| C.处理粪便的微生物是生态系统的分解者,加快了物质和能量的循环利用 |

| D.畜禽同化的能量有一小部分传递给处理粪便的微生物,能量传递效率为10%~20% |

您最近一年使用:0次

2023-06-14更新

|

159次组卷

|

2卷引用:江西省鹰潭市贵溪市实验中学2023-2024学年高三下学期4月月考生物试题

9 . 下列关于生态系统中物质和能量的叙述,正确的是( )

| A.碳循环就是CO2在无机环境和生物群落之间的循环 |

| B.光合作用推动碳循环过程,促进了生物群落中物质和能量循环 |

| C.无机环境中的基本元素可通过多种途径被生物群落反复利用 |

| D.使用粪便作肥料,其能量可以流向植物,实现了对能量的多级利用 |

您最近一年使用:0次

2023-05-18更新

|

59次组卷

|

2卷引用:江西省上饶市余干县私立蓝天中学2023-2024学年高二下学期第一次月考生物试题

名校

10 . 为积极应对全球气候变化,我国政府在联合国大会上宣布,中国于2030年前确保实现碳达峰,力争在2060年前实现碳中和。这是中国向全世界的郑重承诺,彰显了大国责任。下列相关叙述错误 的是( )

A.减少化石燃料的燃烧、开发新能源等措施有助于减少 的排放 的排放 |

B.大气中的 通过光合作用或化能合成作用转化为含碳有机物 通过光合作用或化能合成作用转化为含碳有机物 |

C. 的排放增多导致了气温升高,该过程属于生态系统的信息传递 的排放增多导致了气温升高,该过程属于生态系统的信息传递 |

| D.植树造林、人类减少对化学燃料燃烧的依赖等措施有助于实现碳中和 |

您最近一年使用:0次

2023-05-06更新

|

66次组卷

|

5卷引用:江西省部分学校2023-2024学年高二下学期开学考试生物试题