材料一

材料二 发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。自2014年,国家对新能源汽车免征车辆购置税以来,这一财税政策已经走进了第十个年头。2023年新能源汽车购置税免征政策的延续,国家对新能源汽车产业的支持政策进一步优化,助力新能源汽车消费增长。

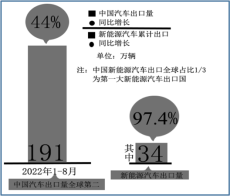

总体来看,中国汽车完整的工业产业链、供应链带来的供给优势在海外疫情影响下被进一步放大,尤其是全球芯片短缺对中国汽车出口利好明显,中国自主品牌的乘用车因此出口超强,出口量实现翻倍。

截至2022年底,全国累计建成充电桩521万个、换电站1973座,其中2022年新增充电桩259.3万个、换电站675座,充换电基础设施建设速度明显加快。累计建立动力电池回收服务网点超过1万个,基本实现就近回收。

(1)分析材料一,图表反映了什么经济信息。

(2)有人认为:我国新能源汽车产业发展得益于国家战略谋划和政策支持。结合材料二,运用经济与社会知识,对该观点进行评析。

中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》(以下简称《纲要》),作为指导中国质量工作中长期发展的纲领性文件,掀起新时代建设质量强国的新篇章。

近年来,我国以供给侧结构性改革为主线,紧紧围绕重点领域的突出矛盾和问题,加快破除体制机制障碍,进一步激发市场活力和社会创造力,使供给体系的质量和效率不断提高,有效供给能力不断增强。但供给质量总体水平仍然滞后于发展需要,产业大而不强、产品多而不优等问题依然突出,传统供给与新兴需求出现一定程度的错配,导致产能过剩与有效需求不足同时出现的矛盾。

《纲要》提出的主要目标之一:产品、工程、服务质量水平显著提升。质量供给和需求更加适配,农产品质量安全例行监测合格率和食品抽检合格率均达到98%以上,制造业产品质量合格率达到94%,工程质量抽查符合率不断提高,消费品质量合格率有效支撑高品质生活需要,服务质量满意度全面提升。

据此,有人认为,提升质量、改善国内供给要着力加强政府持续推进的供给侧结构性改革。请你运用经济与社会的知识对该观点予以评析。

中国式现代化。

自立自强助推中国式现代化。

党的二十大报告提出:中国共产党团结带领全国各族人民以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

推进中国式现代化必须坚持自立自强,坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上,坚持把我国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中,这些年,矢志攻克关键领域核心技术,努力破解“卡脖子”难题;发展数字经济,人工智能,抢占未来先机:构建全国统一大市场……正是因为我们在实现高水平自立自强上迈出坚实步伐,才能够“任凭风浪起,稳坐钓鱼台”,成功应对外部环境变化和冲击。

新春伊始,天津港码头机器轰鸣,国际班列接踵而至:黑龙江自由贸易试验区黑河片区的企业生产正忙,奋力冲刺首季“开门红”;义乌国际商贸城兔年开城首日,客流量超22万人次,210多万种商品上新……我们开放的大门永远是敞开的,同时一定要定下心来,一心ー意走自己的路。

有观点认为,唯有自立自强,方能推进中国式现代化。结合材料,运用经济与社会、当代国际政治与经济的知识,对此观点进行评析。

要求:①围绕主题,观点明确;②论证充分,逻辑清晰;③学科术语使用规范;④总字数在250字左右。

4 . 党的二十大报告指出,到2035年我国实现高水平科技自立自强,进入创新型国家前列,建成科技强国。

材料一

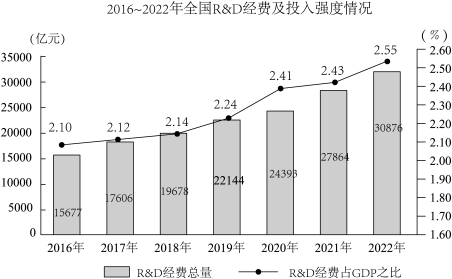

注:2022年,我国企业研发投入占全社会研发投入已超过3/4。研发经费投入强度是指R&D经费与GDP之比。2020年研发经费投入强度美国为3.45%、德国为3.14%、日本为3.27%、韩国为4.81%。

材料二 新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起,全球科技创新进入密集活跃期,颠覆性技术创新层出不穷,加强科技创新国际合作是大势所趋。但近年来,某些西方国家对我们“卡脖子”、搞系统脱钩,严重影响了我国经济社会发展大局,对国家安全带来严峻挑战。为了突破关键核心技术难题,在重点领域、关键环节实现自主可控,中央全面深化改革委员会通过了《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》,聚焦前瞻性基础研究、引领性原创成果重大突玻,着力强化重大科技创新平台建设,为形成关键核心技术攻关强大合力,发挥我国制度、市场、人才优势,加快实现高水平科技自立自强奠定基础。

有人认为实现科技自立自强应深化经济体制改革;也有人认为实现科技自立自强应深化开放合作。结合材料,运用经济与社会知识,对此进行评述。

战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。中国战略性新兴产业集群的发展大致可以分为四大阶段。

| 1.0自力更生 | 2.0对外开放 | 3.0融合发展 | 4.0自主创新 |

| 基于整体产业布局和本地资源禀赋 (代表集群:沈阳航空装备、株洲轨道交通装备、通化医药) | 融入全球新型产业分工链条 (代表集群:广东电子信息制造集群) | 强调产业升级和技术创新 (代表集群:泰州医药产业集群、深圳电子制造集群) | 新技术、新要素成为新的集群驱动力 (代表集群:贵阳大数据产业集群、北京人工智能产业集群) |

| 传统要素驱动模式 | 效率驱动模式 | 新要素驱动模式 | |

党的二十大报告指出:巩固优势产业领先地位,在关系安全发展的领域加快补齐短板,提升战略性资源供应保障能力。推动战略性新兴产业融合集群发展,构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎。

某同学学习党的二十大报告上述论述后得出结论:我国进一步推动战略性新兴产业发展的目的是实现该产业“融合集群”化。

结合材料,运用《经济生活》的知识,对该观点进行评析。

7 . 在全球合作应对气候变化的背景下,国际贸易规则“绿化”发展趋势明显。

2023年1月1日起,欧盟将启动碳边境调节机制,即根据进出口产品的碳排放量,通过向进口产品征收关税、为出口企业提供退税等,来缩小境内外企业碳排放成本差异,欧盟新的“碳规则”对行业利润的侵蚀影响达40%,整个产业链企业都将感受到成本增加带来的影响。

我国作为发展中国家,正处于工业化后期,经济结构偏重,增长动力偏传统,“控碳”相比难度更大。目前,中国正在为排放密集型工业企业建立产品排放核算制度和标准,促进高耗能行业绿色低碳转型,大力发展绿色低碳产业。

有人认为:欧盟新的“碳规则”与我国发展理念相契合,顺应了未来趋势。结合材料,运用《经济与社会》《当代国际政治与经济》相关知识,对此作评价。

粮食安全是“国之大者”。

悠悠万事,吃饭为大。十四亿人口要吃饭,这是我国最大的国情。2022年我国粮食总产量创历史新高,连续8年粮食产量保持在1.3万亿斤以上,人均粮食占有量高于国际公认的400公斤粮食安全线,大国粮仓根基稳固。

备豫不虞,为国常道。当前,百年变局和疫情冲击、极端天气、地区冲突等因素相互交织,全球粮食产业链供应链不确定风险增加,我国粮食供求紧平衡的格局长期不会改变。在此背景下,粮食安全的全局性重要意义更加凸显。

党的二十大报告指出:“全方位夯实粮食安全根基,全面落实粮食安全党政同责,牢牢守住十八亿亩耕地红线,逐步把永久基本农田全部建成高标准农田,深入实施种业振兴行动,强化农业科技和装备支撑,健全种粮农民收益保障机制和主产区利益补偿机制,确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。”

(1)结合材料并运用当代国际政治与经济知识,说明“确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中”的原因。

(2)有人认为,端牢中国饭碗需要“藏粮于地、藏粮于技”。结合材料,运用经济与社会知识对该观点进行评析。

2022年以来,中欧班列不断拓展新线路:中欧班列成渝号(绵阳)首次开行,中欧班列(长沙)开群拉脱维亚新线路,中欧班列长安号开通跨里海、黑海班别……已有各线路捷报频传:合肥中欧班列从2014年开行至今实现进出口贸易额超百亿美元;成渝两地中欧班列开行量突破2万列大关;上合示范区2022年前5个月到友中欧班列同比增长进四成……这都是中国时外经贸合作蓬勃发展的生动体现。

近年来,中国积极开展对外经贸合作,持续扩大高水平对外开放,为稳定全球供应链,缓解全球通胀压力作出重要贡献,惠及众多合作伙伴。2022年上事年,中国外贸规模达19.8万亿元,连续8个季度实现同比正增长;中国对东盟、欧盟、美国进出口分别增长了10.6%、7.5%和11.7%;中国对“一带一路”沿线国家区域全面经济伙伴关系协定贸易伙伴进出口分别增长17.8%和5.6%,未来,中国将有望与各国在清洁能源智慧城市,5G、人工智能等领域打造更多新的合作亮点,共同做大合作的蛋糕,为世界经济走出低速创造机遇。

有观点认为,中国积极开展对外经贸合作,就是为推动世界经济走出低迷提供动力。

结合材料,运用经济与社会、当代国际政治与经济知识,对该观点进行评析。

10 . 种子被誉为农业“芯片”,事关14亿人饭碗。我国是农业大国,但除了小麦和水稻我们基本实现了自主育种外,“准主粮”玉米和马铃薯仍严重依赖进口,蔬菜情况就更槽,番茄、洋葱、茄子、胡萝卜、辣椒、西蓝花等等这些百姓餐桌上常见的品类,都在很大程度上依靠进口。

虽然我国种业企业数量众多,但这些企业研发的种子与国外研究的种子相比,仍有较大差距。国外领先的农业基因编辑技术,决定了他们在种业领域的话语权。比如国内玉米、高粱的主产地东北,很多都在使用从德国进口的品种,这种玉米具有早熟、脱水快、抗倒伏等特点,可以将农民耕种的风险降到最低。而用国产玉米种子种植的玉米成熟期比较慢,产量也不是特别高。

好种子带来好收成。但育种是一个周期长、科技含量高、难见成效的行业,初期需要投入巨额的研发成本。以玉米育种为例,仅在杂交组合和试验阶段就需要6-7年的时间,育种企业面临前期科研难度大、资金投入大、利润回收周期长等问题。

粮安天下,种子为基。但小小一粒种子,对普通百姓来说真假难辫,有些包装上不含任何商品信息,有些套用其它品种名称,甚至还有所谓的“仿种子”,对已有品种稍加修饰,便对外以新品种自居,等等。这些种子往往要等种下去一段时间后才能揭开其真面目。种业侵权违法现象,在种子市场并不少见。2022年3月1日,新修订的种子法正式施行,其最大亮点,就是建立实质性派生品种制度,强化育种原始创新保护,强化构建从育种端到用种端、从生产端到市场端的全流程监管模式。

有观点认为,既然国外的种子好用,就没必要费时费力自己培育。结合材料,运用经济与社会知识,对该观点进行评析。