材料一 公元前8世纪,希腊城邦兴起,为数众多的城邦一般都建在高地或山丘上,建有城墙等防御设施。城邦大多建立了大规模的神庙,是城邦的宗教中心,城市的中心广场即市政广场是城邦社会与政治活动中心。在许多城邦,人民凭着对土地的拥有权而获得公民权,可以参与城邦公共事务的讨论和执行,城邦一般以一个城市为中心,周围有大片的农村地区,这是城邦的主要经济基础。

——摘编自黄洋等主编《世界古代中世纪史》等

材料二

材料三 罗马帝国建立的同时,也用武力打通了西方与东方各族人民的交往通道。罗马的多民族文化也辐射至帝国的四周,罗马人的足迹远涉帕提亚、印度、中亚,甚至达中国……庞贝古城有印度女神雕像出土,北欧的丹麦也有印度佛像的发现,而在印度半岛东海岸本迪治利城,则发现了一个罗马商战遗址,出土了大量意大利陶器和罗马帝国钱币,越南等地也有不少罗马钱币出土。许多研究者还认为庞贝壁画中的天神、英雄和王侯显贵所穿的迎风飘展的长袍大褂都是丝绸制成。而众多古典文献的记载更是中国丝绸大量输入罗马的明证。

——摘编自杨俊明《古代帝国与东西方文明的交流传播》

(1)依据材料一并结合所学知识,概括古希腊城邦的特点。

(2)根据材料二、三,归纳概括东西方文明交往的特点。

材料一 唐朝带着世界主义的色彩。中国的都城有叙利亚人、阿拉伯人、波斯人、吐蕃人与安南人来定居;国子监亦即国立大学中,有这些国家的留学生,其中最热忱的是日本人。唐朝最具有自信及安全感的时候,对信教自由极端地保障。公元645年,高僧玄奘离中土16年之后由印度回国,皇帝李世民亲予接见。当日龙颜大悦,御前传旨,使玄奘有了各样的助手和各种方便,将梵文经典657件译为华文……波斯的马球在唐代流行,景教和摩尼教也由波斯传入中国

——整编自黄仁宇《中国大历史》

材料二 孙中山在为中国未来的进步规划速度和方向时声称中国可以采用世界上最高级、最进步的政体。其理由首先是由于它固有的能力。它的文明远比雅利安族的文明古老,它的疆域辽阔,一个四川省比日本还大。它的人口是世界上最多的,比俄国或美国都多,比所有的西欧国家人口加起来还多。第二个理由是,中国已经拥有一批贤能的领导人,他们有能力把欧洲最先进的制度移植到中国来。日本明治维新之时,只有少数的“志士”作为变革的原动力,在中国承认外国长处的人很多。孙中山断言,日本必须经历一个“天然的进步”过程,而中国有能力做到“人力的进步”。

——摘自[美]史扶林《二十世纪军政巨人百传》

(1)根据材料一,结合所学,概括唐太宗对外来文化的态度,扼要分析“世界主义色彩”对当时中国产生的积极影响。

(2)根据材料二,归纳孙中山认为中国可以“采用世界上最高级、最进步的政体”的理由,结合所学,简述孙中山担任临时大总统期间为之努力的具体表现。

材料一:为政以德,譬如北辰,居其所而众星共(拱)之。……子为政,焉用子欲善而民善矣。

——《论语》

材料二 :始皇刚毅戾深,乐以刑杀为威,专任狱吏而亲幸之,海内愁困无聊。——陈登原《国史旧闻》

(秦)富者田连阡陌,而贫者无立锥之地……田租、口赋、盐铁之利二十倍于古。

——《汉书·食货志》

于是使御史案问诸生(儒生),诸生传相告引(互相揭发)。乃自除犯禁者四百六十余人, 皆坑之咸阳,使天下知之以惩后。

——《史记·秦始皇本纪》

材料三 : (唐太宗说)“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”由是二十年间,风俗简朴,衣无锦绣,财帛富饶,无饥寒之弊。

——《贞观政要》

材料四: 是岁(贞观4年)断死刑二十九人,几致刑措(民不犯法,刑无作用),东至于海,南至于岭(岭南),皆外户不闭……

——《旧唐书·卷三太宗本纪》

(唐太宗说)自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。

——《资治通鉴》卷198

请回答:

(1)据材料一指出孔子的政治主张。

(2)据材料二,概括秦朝迅速灭亡的主要原因及其具体表现。

(3)概括材料三中唐太宗的治国思想,指出这一思想和材料一的联系。

(4)据材料三、四,归纳唐太宗的主要政绩。

(5)根据上述材料所反映的相关史实,简述材料一孔子政治主张的积极意义。

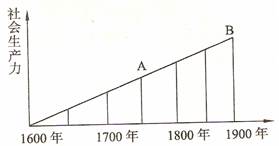

材料一 恩格斯说:“科学是一种在历史上起推动作用的、革命的力量。”下图显示了社会生产力发展与工业发展之间的关系。

材料二 《1913~1937年俄国/苏联工业产值及重要工业产品在欧洲和世界的排名表》

(摘自人民版必修二教材)

材料三 1949~1956年,我国工业中各种经济成分的变化情况(不包括手工业)

材料四 1996年我国工业总产值中各种经济成分的比例

请回答:

(1)指出A、B两点对应的历史时期科技革命的名称、主要标志和新工业部门的变化。

(2)从材料二的表格中你可以直接获取的历史信息是什么?结合所学知识,你认为在排名表的背后反映了苏联经济存在什么结构性的问题?

(3)材料三中的三个图表反映了这一时期我国在所有制结构方面发生了什么重大变化?结合新中国的经济政策,分析造成这些重大变化的原因。

(4)材料四与材料三中1956年的图示相比,发生了什么变化?请指出原因。(提示:从公有制经济成分及其它所有制经济形式的比重上归纳。)

材料一 他(孔子)以“仁”做为礼乐精神的内核,“对中国文化而言,是承先启后的一大开创。”……礼乐的推行对个体而言,是为了道德的完善,成为仁德之人;对群体而言,是为了“爱人”,和谐人与人之间的关系。

——赵玉敏《以“仁”释礼,援“仁”入乐》

材料二 宋明理学又进一步把社会秩序的礼等同于“天理”。……具有浓厚宗教性的“礼”与统治者所宣扬的“天命信仰”、“王权神授”相结合,同时也就上升为论证君主专制的合理性,从精神上对人们进行思想控制的官方意识形态。

——蒋传光《略论中国古代社会的“礼治”秩序》

材料三 黄宗羲(1610-1695),号梨洲,浙江余姚人,其主要代表作为《明夷待访录》。他认为:“古者以天下为主,君为客,凡君之毕世而经营者,为是下也。……后之为人君者不然,……

视天下为莫大之产业,传之子孙,享受无穷”。就是说君主原本只是天下人的公仆,本应负担起抑私利、兴公利的责任。但后来君主却把天下作为自己的私产私利享受。因此,黄宗羲明确指出:“为天下之大害者,君而已矣”。即认为君主专制是天下最大的祸害。黄宗羲抨击君主专制制度,倡导民主思想,为中国近代反封建专制的思想家们提供了有力的思想武器,这在当时社会环境下是极其难能可贵的。

材料四 理学之名,自宋人始有之。……今之所谓理学……不取之“五经”而但资(宋明)之语录……又曰:“《论语》,圣人之语录也。”舍圣人之语录,而从事于后儒,此之谓不知本矣。

——顾炎武《亭林文集·与施愚山书》

材料五 尧、舜为民主,为太平世,为人道之至,儒者举以为极者也。……孔子拨乱升平,托文王以行君主之仁政,尤注意太平,托尧舜以行民主之太平。

——康有为《孔子改制考》

(1)据材料一,指出孔子是如何丰富“礼”内涵的?归纳“礼”的价值追求。

(2)材料二中的宋明理学家是如何解释“礼”的?这样解释的目的是什么?

(3)材料三中哪些属于史料哪些属于史料解释哪些属于历史评价(说明:多摘录或少摘录都要扣分)

(4)顾炎武以儒学作为社会教化的资源。依据材料四,指出顾炎武对儒学进行了怎样的取舍?并说明其理由。在中国思想史上,顾炎武又以怎样的学风和时代责任感影响着时人及后世?

(5)材料五中康有为是如何评价孔子的?结合所学知识,分析康有为宣传孔子的主要动机。

6 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一 政治妥协是人类社会中一种常见的政治现象,是冲突双方通过政治谈判、协商等方式互相作出让步,以缓解矛盾并达成共识的一种行为。阅读下列材料,回答问题。

材料一 恩格斯说:“这样,在制度中便加入了一个全新的因素——私有财产。公民的权利和义务,是按照他们的地产的多寡来规定的。于是,随着有产阶级日益获得势力,旧的血缘亲属团体也就日益遭到排斥,氏族制度遭到了新的失败

——马啸原《西方政治制度史》

材料二 处死查理一世无疑是“革命”,但是经过“光荣革命”的“反革命”,英国用宪政框架吸纳革命原则,成就了代表资本主义发展方向的近代宪政体制。资产阶级与王权之间达成了王权接受限制的持续妥协。维护了英国持久稳定的法治与和平

——杨和平:《查理一世之死与英国宪政体制的确立》

材料三 杰弗逊曾经说过:“自由政府是建立在猜疑之上,而不是建立在信任之上的。”制宪者们精明地设置障碍,使权力不能集中在任何一个人或一个部门之手,以避免胡作非为或盲动。控制的办法主要是使每个部门都在别的部门中发挥一定作用,有能力延缓甚至阻止其他部门的行动……

——钱满素《美国掀翻:分权·制衡·民主化进程》

材料四 我们的会晤是难得的。尽管我们中间存在着许多不同意见,但是这不应该影响向我们所具有的共同愿望。我们的会议应该对于我们的共同愿望有所表示,使它成为亚非历史值得珍贵的一页。同时,我们在这次会议中建立起来的接触应该继续保持,以便我们对于世界和平能够作出更大的贡献

——摘自《周恩来万隆会议发言稿》

(1)据材料一,回答梭伦改革中的什么措施最能体现恩格斯的论述。分析其历史影响。

(2)据材料二,分析作者认为“光荣革命”是“反革命”的理由。结合英国近代宪政体制特点,指出资产阶级与王权之间妥协的具体表现。

(3)材料三中“猜疑”的实质是什么?结合所学知识,说明美国制宪者们是如何“精明地设置障碍”,以避免总统“胡作非为或盲动”,而实现利益相互妥协的?

(4)政治妥协也曾被成功应用于外交领域。结合所学知识指出材料四中与会各方要达成的“共同愿望”是什么?为此各方采取了怎样的妥协策略?

(5)综合上述材料,归纳政治妥协的积极作用。

材料一 马丁·路德认为,属灵的宗教与属世的生存两者之间并不能混淆。例如:做好事和行善都是属世的事情,与属灵的救赎应当没有关系。此外,对人的救赎是上帝的事情,人并没有能力进行自救。还认为,基督教的崇拜对象是上帝而不是教皇、主教和僧侣,后者不具有神性,更不具有凭着自我神化来为世人赎罪的权力。对人类进行救赎的不是教皇和教会,而只能是耶稣基督,从而把教会和宗教的事务置于政府的管理之下,避免了教会通过教权干涉政治的弊病。

——摘编自朱孝远《德国宗教改革与马丁·路德的贡献》

材料二 社会秩序是为其他一切权利提供了基础的一项神圣权利。然而这项权利决不是出于自然,而是建立在约定之上的……它是共同意志的体现,代表所有人的权利与自由。它是至高无上的人民主权,不可侵犯,不得转让,不受限制,不准分割。

——卢梭

自由是按法律的要求做任何想做的事情。如果一个人做法律禁止的事,那他就不再自由了,因为其他人都拥有这个权利。

——孟德斯鸠《论法的精神》

材料三 (美国)《联邦宪法》的制定者们在热切希望建立强有力的中央政府的同时,一刻也没有放松对于一切形式的专制政治的警惕……现代民主政治的一些行之有效的制度性要素应运而生。这些制度性要素主要就是一套“地域和体制的双向平衡机制”,亦即通过各州与联邦政府的分权……来实现各种政治权力之间的全面制衡,以防止任何一个政治势力单独控制全国的政治生活。

——马克垚《世界文明史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析马丁·路德的核心主张提出的背景。(2)依据材料二并结合所学,指出启蒙思想的主要内容,分析启蒙运动的影响。

(3)根据材料三、概括美国联邦制所体现的权力结构的特点。结合所学知识,概括美国是如何通过“各州与联邦政府的分权”来实现政治权力的制衡的

材料一 经过康雍乾嘉四代,清朝国力达到全盛。在此条件下,清朝于北方遏制了沙俄的继续南下,且运用外交手段划定了边界;于南方,运用朝贡贸易体制把欧洲列强——从未经历过的强劲敌手的权利锁定在规程所允许范围内。清代统治者在接受强势外来者挑战的影响下,对于国家疆域的认识和观念已大异于前代王朝,虽然有时还很微弱或时隐时现。

——摘编自于逢春《论中国疆域最终奠定的时空坐标》

材料二 从现在起,开始了由城市到乡村并由城市领导乡村的时期。党的工作重心由乡村移到了城市,必须用极大的努力去学会管理城市和建设城市。….…不承认国民党时代的一切卖国条约的继续存在,取消一切帝国主义在中国开办的宣传机关。立即统制对外贸易,改革海关制度,这些都是我们进入大城市的时候所必须首先采取的步骤。在做了这些以后,中国人民就在帝国主义面前站立起来了。

——摘选自中共某次会议的报告

材料三 国家角色是国家在国际社会中的自我定位,是国家对自身实力与外交关系的审视,也是国家对自身国际形象的建构。下面是中国参与全球经济治理体系的历程表

| 时段(年) | 中国在全球经济治理中的角色或地位 |

| 1949—1978 | 是基本上被排除在全球经济治理的编外国家,对全球经济治理的认识也较为“冷淡". |

| 1979—1992 | 有选择、有条件地接受既有的国际规制和秩序,成为全球经济治理体系的参与者.1980年在WB.IMF恢复了合法代表权;1991年加入亚太经合组织. |

| 1993—2012 | 承担国际责任,体现大国风范,在地区甚至全球事务中发挥了建设性作用。1997年亚洲金融风暴,保持人民币不贬值;1999年加入G20;2001年加入世贸组织;2002年启动中国—东盟自贸区,2010年全面建成。 |

| 2013—2018 | 国际影响力进一步增强,国家角色表现为引领者,为国际事务贡献中国智慧,积极参与全球治理体系改革和建设,推动建立国际新秩序。 |

——整理自《中国“国家角色”变迁:从参与者到引领者《中国在全球经济治理体系中的角色与定位》

(1)中国古代的对外关系在明清时期发生重大变化,根据材料一并结合所学说明其在清朝前中期的表现。(2)根据材料二并结合所学,写出此次会议名称,指出材料中“不承认国民党时代的一切卖国条约的继续存在,取消一切帝国主义在中国开办的宣传机关”所反映的外交方针,为此国家采取了哪些措施?

(3)根据材料三并结合所学,概括中国在全球经济治理体系中国家角色的变化,分析其在“1949—1978”时段国家角色形成的原因,列举出能说明2012年至今中国在全球经济治理体系中的国家角色的相关史实。

材料一 臣所居建宁府崇安县开耀乡有社仓一所,系昨乾道四年乡民艰食,本府给到常平米六百石,委臣与本乡土居朝奉郎刘如愚同共赈贷。至冬收到元米,次年夏间,本府复令依旧贷与人户,冬间纳还。臣等申府措置,每石量收息米二斗,自后逐年依此敛散。至今十有四年,量支息米,造成仓廉三间收贮,已将元米六百石纳还本府,其见管三千一百石……系臣与本乡土居官及士人数人同共掌管,遇敛散时,即申府差县官一员监视出纳。以此之故,一乡四五十里之间,虽遇凶年,人不阙食。

——摘选自《晦庵先生朱文公集》

材料二 清代备荒仓储不仅在制度上较为充分地吸取了前代经验,其成效亦大大超过从前。在基本完成全国统一的17世纪末,清朝即以常平仓为主体,展开了大规模的仓储建设。在国家的大力推动下,从18世纪初到19世纪中叶的一百多年时间里,清朝始终维持着年均储量在3000多万石以上的备荒仓储系统。在很大程度上,这个系统保障了一个前现代农业国家对同时期世界上最为庞大人口的粮食供应,对于中国这个多民族国家的长期稳定具有不容低估的意义。

——摘选自朱浒《从一尊到多元:晚清社会救济机制的结构性演变及其意涵》

材料三 2013年以来,水稻、小麦、玉米三大谷物自给率保持在98%以上,我国粮食安全保障能力显著增强,自产粮食已成为安邦定国的“压舱石”。2012年开始实施“粮安工程”,粮食仓储物流设施现代化水平不断提高,2017年全国各类粮食企业标准仓房完好仓容61676.9万吨,与当年粮食产量基本相当。……当前我国粮食行业供需之间矛盾突出,粮食供需不匹配并非全是数量和品种等生产领域的问题,也有加工不精、品质不优、营销不活、品牌不响、物流不畅等流通领域的问题,一个重要原因就是缺乏柔性精准的现代化粮食流通体系,需要从“产购储加销”全链的角度加以解决。

——摘选自陈倬、单初《粮食供应链脆弱性研究》

(1)根据材料一、指出社仓的主要功能和组建的主要力量,分析政府在其中所起的作用,用一句话概括这种社仓运作的特点。(2)根据材料二并结合所学,分析清代能“始终维持着年均储量在3000多万石以上的备荒仓储系统”的原因,并指出其作用?

(3)根据材料三、概括我国粮食行业方面取得的巨大成就和存在的问题。综合材料一、二、三、概括指出历代政府在经济治理中表现出的一致性。

材料一 明清时期的大商人认为土地是不忧水火,不惧盗贼,百年常新的恒产,因此,他们将大量资本投资于土地。这些大商人为谋得厚利还不惜重金结交官府,取得经营特权。两淮的盐商,云南的铜商等从事的都是最有利可图的行业,只要取得了封建的经营特权,其他商人就无法插手。厚利也吸引着商业资本转化为高利贷资本,高利贷的利率极高,河南地方放债,八折出借,滚算月利,不到一年,利过于本。清朝还可以出钱买官,称为“捐班”。大商人为了改换门庭提高身价,不惜重金买官。而且当官后也是有利可图的,“一任清知府,十万雪花银。”

——摘编自吴量恺《明清时期城市经济的繁荣和商业贸易的发展》

材料二 19世纪50年代后,上海出口货值常占全国出口总值的一半左右,进口贸易亦呈现同步增长的趋势。在进口洋货中,70%由上海转销内地。内地运来的土货,大部分也是转销外洋的。与此同时,为外贸服务和为出口农副产品服务的加工厂陆续出现。20世纪以后,大量工厂生产的国货开始分销内地。据统计,近代上海商业计有204个行业,23个大类,还有面粉、纱布、证券、杂粮油饼等交易所。就是同一行业内部,也有分类。上海的各种商店经营各地土产,“统办全球货物”,永安百货力争做到“凡是名牌产品,只有顾客叫得出,在公司里几乎都可以买得到”。

——摘编自陈立仪、潘君祥《试论上海近代商业的特点及其发展原因》

材料三 1950年朝鲜战争爆发后,资本主义国家加紧了对中国大陆的封锁禁运。1950年8月,周恩来指出,“对外贸易要加强计划性,避免盲目的出口和进口,要减少对美贸易,逐步摆脱美国的影响”,“对外贸易的目的是为了发展生产”。得益于高度集中的计划经济体制,这一时期的对外贸易政策执行良好,中苏两国签订了《中苏贸易协定》,对苏贸易在中国整体外贸中的占比也由1950年的29.8%上升至1955年的57%。由于中苏贸易的快速发展,中国的对外贸易总量稳步提升,在建国初的十年间扩大了3倍以上。

——摘编自余振、王净宇《中国对外贸易发展70年的回顾与展望》

(1)根据材料一,指出明清大商人资本的投资流向,并结合所学,说明上述投资流向形成的主要原因。(2)根据材料二,概述近代上海商业经济繁荣的表现,并结合所学,分析上海商业的繁荣对近代中国经济的影响。

(3)根据材料三,概括新中国初期对外贸易的特点,并结合所学,简析这一时期对外贸易发展的历史背景。