| A.“大一统”政治的不断强化 | B.“双向互动”胡汉文化的互鉴 |

| C.“衣冠南渡”民族融合加强 | D.“艺术繁荣”古代绘画的顶峰 |

| A.旨在解释基督教义 | B.在欧洲的影响十分广泛 |

| C.具有时代的局限性 | D.推动了希腊文化的发展 |

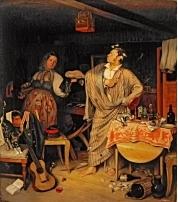

| A.浪漫主义 | B.印象主义 | C.立体画派 | D.古典主义 |

| A.人们科学理性精神的增强 | B.近代自然科学开始兴起 |

| C.人文精神遭到了严重挑战 | D.天主教会的统治被摧毁 |

| A.打破了宗教神学的束缚 | B.有利于西欧社会的转型 |

| C.构建了理性王国的蓝图 | D.直接引发欧洲科学革命 |

材料 李贽(1527一1602),明代泉州晋江人。原姓林,名载贽,后改姓李,为避当朝皇帝朱载屋的讳,遂称李贽,号卓吾。祖籍河南,元末迁入泉州后从商,其祖、父两辈也都是善于经商的穆斯林。

李贽“自幼倔强难化”,强烈反对封建礼教,仕途上处处与上级官僚发生意见冲突。李贽在就南京刑部员外郎期间(隆庆五年[1571年]至万历四年[1576年]),结识了王守仁的弟子王畿和泰州学派王艮的再传弟子罗汝芳,并拜王艮的次子王襞为师,进一步发挥了王艮关于“百姓日用之道”的学说,提出“穿衣吃饭即是人伦物理”,“道”并非玄虚,而是人们日常生活的“当下自然”。万历九年春,李贽寄居黄安好友耿定理家,从商著述。万历十二年,耿定理死。李贽与耿定理的哥哥耿定向所持观点大相径庭,二人早有矛盾。耿定向“重名教”,严守封建礼教,恪守孔孟信条;李贽“识真机”,反对封建伦理道德,二人的关系势必由龌龊而成水火。李贽有《答耿中丞》一文,曰:“天生一人,自有一人之用,不待取给于孔子而后足也(不必等待从孔子那里取得知识才算圆满),若必待取足于孔子,则千古以前无孔子,终不得为人乎。”李贽离开耿家,寓居麻城维摩庵。万历十四年,在《答耿司寇》一文中,指出封建理学家耿定向等人“种种日用,皆为自己身家计虑,无一厘为人谋者。”“所讲者,未必公之所行,所行者公又不讲。”“反不如市井小夫,身履是事,口便说是事。”

万历三十年,76岁的李贽移居通州,礼科给事中张问达以“惑世诬民”的罪名上特疏劾奏李贽获准,从病床上被拉出,一路昏迷,用门板抬入京城镇府司狱。在狱中,趁侍者为他剃发之时,夺刀自刎,气不绝者两日。

一一摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括李贽思想的主要内容。

(2)根据材料并结合所学知识,分析李贽思想产生产生的背景。

| A.重视色彩渲染 | B.注重瞬间印象 |

| C.反对传统束缚 | D.关注社会现实 |

材料一荀子(约公元前313年—公元前238年),战国时代最后一个儒家大师,三任稷下学宫的祭酒,是谓东方世界的精神领袖。荀子认为“人之性恶”,教育的作用就在于“化性而起伪”,即改变本性之恶,兴起人为之善。他对教育的作用作了极高的评价:“我欲贱而贵,愚而智,贫而富,可乎?曰:其唯学乎!……上为圣人,下为士君子,孰禁我哉!”。荀子的基本培养目标是“法后王而重礼法”的“雅儒”,最高目标是“大儒”。他们志安公,行安修,知通统类,是“既智且仁”的“王霸之佐”。其教育内容最重礼经,认为“礼者,法之大分,类之纲纪也。”荀子认为教学过程有闻、‘见、知、行四阶段。“不闻不若闻之,闻之不若见之,见之不若知之,知之不若行之。学至于行之而止矣。”

——摘编自《荀子》

材料二亚里士多德(公元前384年—公元前322年),柏拉图最优秀的弟子,雅典吕克昂学院的创始人,逍遥学派的代表人物。他在吕克昂学院流传下了47本著作,建立了人类历史上最广博、最统一的知识体系。他第一次告诉人们,智慧不需要神启,是可以凭借理性和逻辑来认识的。亚里士多德曾经担任马其顿王国亚历山大大帝少年时期的老师,他按照希腊文明的最高标准塑造着亚历山大。他让14岁的亚历山大喜爱上了希腊文学与荷马史诗,并对生物学、植物学、动物学等广阔的知识产生热情。更重要的还是政治思想,亚里士多德对亚历山大提出要求,“做亚洲人的主人,做希腊人的领袖”。这正是“希腊帝国”的精髓—内部是民主,外部是殖民;上面是公民,下面是奴隶。这种双重标准的希腊式帝国,是日后欧洲帝国的精神原型与政治模板。

——摘编自潘岳《战国与希腊:中西方文明根性之比较》

(1)根据材料并结合所学知识,分别概括荀子和亚里士多德教育思想的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,指出亚里士多德教育思想兴起的背景。并分析荀子教育思想产生的影响。

| A.民主科学 | B.社会主义 | C.再造国民 | D.文学革命 |

| A.继承了先秦的民本思想 | B.宗教迷信色彩十分浓厚 |

| C.无法适应现实政治需要 | D.借助自然强化专制主义 |