甘肃省武威市十八中2021-2022学年高三下学期第六次诊断语文试题

甘肃

高三

模拟预测

2022-07-28

141次

整体难度:

适中

考查范围:

阅读与鉴赏、作家作品、名句名篇默写、语言文字应用、作文主题、写作

一、现代文阅读 添加题型下试题

坚持走中国粮食安全道路

①民为国基,谷为民命。解决好14亿人口的吃饭问题,是我们最基本的国情、最根本的民生。只有牢牢端稳中国饭碗、始终掌握粮食安全的主动权,才能在实现“两个一百年”奋斗目标中,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感,使人民群众真正有保障有安宁。2004年以来,我国粮食生产取得历史性的“十六连丰”,我国粮食产量从2004年的4.69亿吨增加到2019年的6.64亿吨,增长42%。这有力保障了粮食供给,解决了吃饭问题,国家粮食安全防线得以筑牢。

②党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央坚持把粮食安全作为治国理政的头等大事,始终把粮食和农业作为改革发展稳定工作的重中之重,确立了新时期“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全战略,明确要求必须把中国人的饭碗牢牢端在自己手中,确保“谷物基本自给、口粮绝对安全”,不断完善和创新粮食安全政策机制和制度框架,探索形成了符合我国国情粮情的粮食安全道路,当前粮食安全形势处于历史最好时期。

③中国探索实践的粮食安全道路,以解决吃饭问题这一最根本的民生需求为出发点,是符合世情国情的国家治理实践创新。一是建立了“三位一体”的粮食安全保障体系,即以确保口粮绝对安全为核心的国内粮食生产体系,以应对突发事件、维护市场稳定为重点的粮食储备体系,以统筹利用国际粮食市场和资源为路径的全球农产品供应链。二是不断加强粮食供给保障能力建设。一方面持续提高粮食综合生产能力,坚持“藏粮于地、藏粮于技”,提升农业可持续发展能力;另一方面,稳步推进中央和地方两级粮食储备体系建设,目前国家粮食储备数量充足、质量良好,是确保粮食安全坚实的物质基础和关键支撑。三是有效统筹国内外农业资源配置机制。在立足国内确保口粮绝对安全的前提下,逐步探索形成能够统筹利用国际国内两个市场、两种资源的资源配置机制,不断深化国际农业和粮食安全合作,积极拓展经贸投资,通过“走出去”“引进来”,推进建立全球农产品供应链,进一步增强我国粮食安全综合保障能力。

④当今世界正经历百年未有之大变局,必须统筹发展和安全,坚定不移走中国粮食安全道路,构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的国家粮食安全保障体系,将中国人的饭碗更加牢牢端在自己手中。为此,要进一步强化粮食供给保障能力建设,加强和完善农业支持政策体系,保护和提高农民种粮务农积极性,夯实地方重农抓粮积极性和责任心,加大农业基础建设支持力度,大力推进农业科技创新,有效提高粮食综合生产能力;深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略,促进农业转型升级,加快由增产向提质导向转变,推动粮食产业高质量发展,提高粮食质量,适应消费升级的需要;加强粮食安全风险治理,全面提升粮食安全宏观调控水平和风险治理能力;进一步加强和完善粮食储备体系,优化区域布局,完善品种结构,健全物流体系;鼓励我国企业深度融入全球农业食品生产、加工、物流、营销及贸易产业链、价值链与供应链,深度参与国际农业和全球粮食安全治理,充分发挥共建“一带一路”在拓展农业国际合作中的重要作用,构建持续、稳定、安全的全球农业食品供应网络。

(作者为国家粮食安全战略专家咨询委员会委员、同济大学经济与管理学院特聘教授,文本有修改)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.粮食是国家的根基,只有牢牢端稳中国饭碗,始终掌握粮食安全的主动权,才能增强人民的安全感,使人民群众真正有保障有安宁。 |

| B.国家粮食安全战略中的“以我为主、立足国内、确保产能”,就是要求提高粮食产量,把中国人的饭碗牢牢端在自己手中,保证粮食的绝对安全。 |

| C.中国探索实践的粮食安全道路包括:建立了“三位一体”的粮食安全保障体系,不断加强粮食供给保障能力建设,有效统筹国内外农业资源配置机制。 |

| D.为了将中国人的饭碗更加牢牢端在自己手中,我们必须改善粮食生产各要素,提高粮食综合生产能力,提高粮食质量,加强粮食安全风险治理,完善粮食储备体系,构建完善的全球农业食品供应网络。 |

| A.文章分析了我国粮食安全道路所面对的国情以及应采取的措施,从中我们可以看出作者对我国坚持走粮食安全道路的信心和决心。 |

| B.第一段以我国粮食生产的“十六连丰”为例,直观、精确、有力地证明了我国有条件保障粮食安全,维护社会稳定。 |

| C.文章第三段通过层进式的论证结构,论述了我国探索粮食安全道路的实践创新,论证清晰而严谨。 |

| D.文章既引用理论,又关注现状;既立足全局,又着眼具体措施,有力地阐述了自己的观点。 |

| A.2019年,我国粮食年产量比2004年增长了42%,增幅巨大,原因之一是我国政府把吃饭问题当成最根本的民生,高度重视粮食生产,落实了国家粮食战略。 |

| B.粮食安全是治国理政的头等大事,当前我国粮食安全形势处于历史最好时期,将来不会出现粮食问题。 |

| C.持续提高粮食综合生产能力,坚持“藏粮于地、藏粮于技”,提升农业可持续发展能力,生产出更多的粮食,中国就具有了良好的粮食供给保障能力。 |

| D.统筹发展和安全,坚定不移走粮食安全道路,是中国探索粮食安全道路的实践创新;只有构建起更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的国家粮食安全保障体系,才能将中国人的饭碗牢牢端在自己手中。 |

【知识点】 时评

材料一:

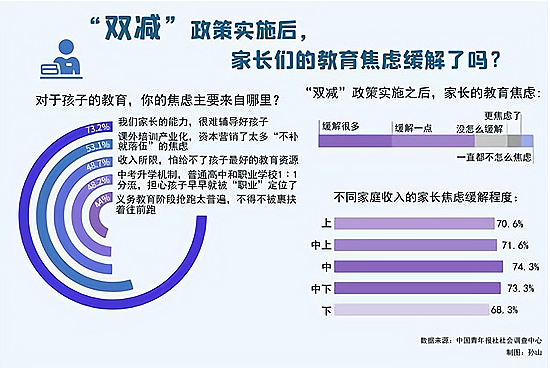

如今,不少家长为孩子的教育问题感到焦虑。“双减”对家长们教育焦虑的影响如何?日前,共青团中央宣传部和中国青年报社社会调查中心开展了“全国义务教育阶段学生家长‘双减’政策态度”调查,共有511043名家长参与。

调查显示,在“双减”之前,在孩子教育问题上,87.0%的受访家长感到焦虑。交互分析发现,孩子成绩处于下游的受访家长,在孩子的教育问题上最为焦虑,达到了90.0%。从家庭收入水平来看,收入中等偏下的受访家长最为焦虑,达到了90.1%。上海三年级学生家长王女士对孩子的教育问题感觉非常焦虑:“我的焦虑主要来自升学机制,希望孩子能上一个好的初中。但是现在的选拔机制主要与成绩挂钩,只能强迫孩子学得更好。”

调查显示,“双减”政策实施后,72.7%的受访家长表示教育焦虑有所缓解,其中34.3%的受访家长表示缓解很多,38.4%的受访家长表示缓解一点。另外,有6.5%的受访家长表示更焦虑了。15.1%的受访家长表示没怎么缓解,5.7%的受访家长表示一直都不怎么焦虑。

交互分析发现,和网上流行的观点不同,家庭收入处于中游的受访家长,表示有所缓解的比例最高,达到了74.3%。“双减”政策之后,受访家长对“课外教育支出减少,家长经济负担减轻”的认同度打出平均分7.7分,说明受访家长对于“双减”政策能减轻家庭经济负担的信心比较足,“双减”在一定程度上缓解了教育焦虑。

(摘编自中国青年报《“双减”实施后︰72.7%的受访家长表示教育焦虑有所缓解》)

材料二:

近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称《意见》),《意见》将“双减”工作的总体目标分为两个方面。校内方面,要使学校教育教学质量进一步提升,提升学校课后服务水平,使学生学习更好地回归校园。校外方面,使校外培训机构培训行为全面规范,现有学科类培训机构统一登记为非营利性;学科类培训机构一律不得上市融资,严禁资本化运作;校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假组织学科类培训。

(摘编自李欣《义务教育阶段“双减”政策出台专家解读:如何确保“双减”工作落到实处?》)

材料三:

推进“双减”,需要务实地看到,我国学生学业负担沉重的根源是中高考用单一的分数标准评价、选拔学生,我国基础教育短视化、功利化的背后,是应试化、竞技化。在中高考制度不能破除唯分数论的情况下,务实的选择应该是“相对减负”,即采取哪一种方式可以让学生的相对负担更小,强调发挥学校教育主阵地作用。而要给学生“全面减负”,消除社会的教育焦虑,则需要推进中高考制度改革,建立多元评价体系,给学生的成才选择提供更多路径。

(摘编自熊丙奇《“双减”的关键在务实》)

4.下列对材料一相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.家长们对孩子教育的焦虑主要来自担心孩子成绩不够优秀、不能得到最好的教育资源以及受到资本营销和教育抢跑的裹挟。 |

| B.“双减”前多数受访家长对孩子的教育感到焦虑,而孩子成绩处于下游、家庭收入中等偏下的受访家长最为焦虑。 |

| C.“双减”政策实施以后,大多数家长的教育焦虑得以缓解,其中家庭收入为中等和中下等的孩子家长焦虑缓解程度较高。 |

| D.受访家长对“双减”政策使“课外教育支出减少,家长经济负担减轻”认同度较高,说明受访家长一定程度上缓解了教育焦虑。 |

| A.“双减”之前,收入处于中游的受访家长最为焦虑;“双减”之后,收入中等偏下的受访家长焦虑缓解的比例为最高。 |

| B.“双减”政策实施以后,七成多的受访家长表示教育焦虑大幅缓解,普遍认为“双减”减少了课外教育支出,减轻了家长经济负担。 |

| C.“双减”政策由中共中央办公厅、国务院办公厅发布而不是由教育部门发布,表现出我国对教育事业健康发展的高度重视。 |

| D.因为我国中高考制度不能破除唯分数论,所以应采取可以让学生的相对负担更小的务实选择,注重发挥学校教育的主阵地作用。 |

【知识点】 新闻、通讯、访谈

知识

沈从文

哲学硕士张六吉,长江中部某处小地主的独生子,年龄恰满二十岁,那年正是“五四运动”的一年。他觉得在小城里呆毫无意义,弄了一笔钱,离开了家乡。

他出外目的在寻求知识,十多年来所得到的知识,当真也不少了。凡是好“知识”他差不多都知道了。在国内大学毕业后又出国,在某国一个极负盛名的大学里得了学位。他的论文为“人生哲学”,他的学问成就,是那大学研究院一个导师尽力指导的,那是个世界知名的老博士。他信仰这个人如一个神。

他想把自己所学贡献社会,一时却找不着相当工作。他心想不如回到我那个“野蛮”家乡吧。他记起家乡有点忧郁,以为一面是一群毫无教育的乡下人,一面是他自己。要说话,无人了解;有意见,无人来倾听。他觉得孤独。

离家乡三天路上,见一坝山田中有个老农夫在锄草,大路旁树阴下却躺了个青年男子,从从容容在那儿睡觉。他同那老农攀谈:“天气热,你年纪一大把了,怎不休息休息?”

“要吃的,无办法,热也不碍事!”

“你怎不要那小伙子帮一手,却尽他躺在树阴下睡觉?"

那老的仍然同先前一模一样的,从从容容的说道:“他死了,扎前一会儿被毒蛇咬死了。”

他吓了一大跳,细看躺下这一个,那小子鼻端上有个很大麻苍蝇。果然人已死掉了。赶忙问:“这是谁?”

老农夫用手抹了抹额上汗水,走过树阴下来吸烟。“他是我的儿子。”说时,把苍蝇逮住了,摘下一张桐木叶,盖到死者脸上去。

“是你的儿子!儿子死了你不哭,你这个老古怪!?”

老农夫像是自言自语:“世界上哪有不死的人,天旱地涝我们就得饿死,军队下乡土匪过境我们又得磨死。好容易活下来,一死也就完事了。人死了,我坐下来哭他,让草在田里长,好主意!”他看到老农夫的样子,要再说几句话也说不出口,老农夫却又下田赶活去了。张六吉临走时,老农夫说:“你过前面寨子,第三家门前有个土坪坝,是我的家。我姓刘,名叫老刘,见我老婆就便告她一声,说冬福死了,送饭时送一个人的饭。”他想,“你这老糊涂老古怪!儿子被蛇咬死了,满不在乎,还有心吃中饭,还吝啬另一个人的中饭!”

到土坪坝里,看到两个妇人正在磨石旁磨碎豆子。他问两个妇人,刘家住在什么地方。两个妇人说自己便是刘家人,问有什么事。“我只是来传个话儿。”他说得那么从容,“你们家儿子被蛇咬死了!”

他看看两个妇人又说下去,“那小伙子被蛇咬后死在大路旁,你们当家的要我捎个信来……”两个妇人听了,颜色不变,答应了一个“哦”字,仍然不离开那磨石,还是把泡在木桶里的豆子,一瓢一瓢送进石孔里去,慢慢的转动那磨石。

那份从容使传话的十分不平。他说,“你们不相信我的话?你们去看看,是不是当真有个人死在那里!”

年纪老些的妇人说,“怎不相信?死了的是我儿子,不死的是我丈夫。两人下田一人被毒蛇咬死了,这自然是真事!”

“你不伤心,这件事对于你一定——”

“我伤什么心?天旱地涝我们就得饿死,军队下乡土匪过境我们又得磨死。好容易活下来!人死了,我坐下来哭,对他有何好处,对我有何益处?”

那老年妇人进家里去给客人倒水喝,他问那个年轻的妇人,死者是她什么人。

“他是我兄弟,我是他姐姐。”

“你是他姐姐?同气连枝的姊弟也不伤心?”

“我为什么伤心?我问你……”

“你为什么不伤心?我问你。”

“爸爸妈妈生养我们,同那些木簰完全一样。入山斫本,缚成一个大筏。我们一同浮在流水里,忽然风来雨来,木筏散了,有些下沉,有些漂去,这是常事!”

一会儿,来了一个年纪二十来岁的乡下人,女的向那男子说:“秋生,你冬福哥哥被蛇咬死了,就是这个先生说的。”

那小子望了望张六吉,“是真的假的?”

“真的!”

“那真糟,家里还有多少事应当做,不小心给一条蛇咬死!”

张六吉以为这一家人都不近人情,只这后生还有点人性看看后生神气很惨,以为一定非常伤心。

“你难受,是不是?”

“他死了我真难受。”

“怎么样?你有点……”

屋后草积下有母鸡生蛋,“咯咯大”只是叫,年轻的妇人拖围裙擦手赶过屋后取热鸡蛋去了。后生望望陌生人,悄悄说:“他不能这时就死,他得在家里做事,……我那糊涂哥哥死了,把我们计划完全打破了……”他说明这件事原是两人早已约好了的。

他说了一件什么事情?不用问,反正这件事使张六吉听到吃了一大惊。乡下人那么诚实,他不能不相信那乡下人说的话。他心想,“这是真的假的?”

临走时他自言自语说,“这才是我要学的!”到了家乡后,第一件事是写信给他那博学的先生说:“老骗子,你教我十来年书,还不如一个大字不识的乡下人聪明。你所知道的全是活人不用知道的,人必需知道的你却一点不知道!”第二件事是把所有书籍全烧掉了。

他就留在那个野蛮家乡里,跟乡下人学他还不曾学过的一切。不多久,刘家那小子来找他,两人就走了。走到哪儿去,别人都不知道。

(有删改)

7.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )| A.小说的主线故事是张六吉回乡奇遇,叙事遵循时间脉络,以第三人称为叙述主体,向读者展示了大多数人闻所未闻的风俗人事。 |

| B.“天旱地涝我们就得饿死,军队下乡土匪过境我们又得磨死”,小说借人物之口表现农民生活的艰难,暗示了故事发生的时代背景。 |

| C.刘家后生对张六吉说了什么,读者不得而知,但此后张六吉写信骂先生、烧书、出走,说明两人交流的内容促进了张六吉知识观的转变。 |

| D.小说突破常规的写法,没有严谨的结构和曲折的故事情节,呈现给读者的是乡村日常生活的自然状态,具有浓郁的地域色彩。 |

9.小说的结局有哪些必然性?蕴含作者怎样的深意?请简要分析。

【知识点】 沈从文(1902-1988) 其他小说

二、文言文阅读 添加题型下试题

(节选自《通鉴经事本末·太宗平高昌》)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )| A.高昌王麴文泰多遏绝西域/朝贡伊吾/先臣西突厥/既而内属文泰/与西突厥共击之/上下书切责/示以祸福征之/入朝文泰/竟称疾不至/ |

| B.高昌王麴文泰多遏绝西域朝贡/伊吾先臣西突厥/既而内属/文泰与西突厥共击之/上下书切责/示以祸福/征之入朝/文泰竟称疾不至/ |

| C.高昌王麴文泰多遏绝西城朝贡/伊吾先臣西突厥/既而内属文泰/与西突厥共击之/上下书切责/示以祸福征之/入朝文泰/竞称疾不至/ |

| D.高昌王麴文泰多遏绝西域/朝贡伊吾/先臣西突厥/既而内属/文泰与西突厥共击之/上下书切责/示以祸福/征之入朝/文泰竟称疾不至/ |

| A.壬申,古人常用十天干和十二地支相配来纪年月日,即干支纪时法,文中为纪日。 |

| B.诘朝,与“诘旦”“平旦”“平明”“翌日”“明日”意思相同,文中指第二天清晨。 |

| C.酺,古时国有喜庆,帝王特许臣民聚会饮酒称“酺”,后世遂为一种宴饮庆祝活动。 |

| D.太常,文中指太常寺,是唐朝掌管礼乐、外交的最高行政机关,主管官员为太常卿。 |

| A.麴文泰认为唐朝距离高昌路途遥远,路险难行,军粮难续,以逸待劳就可应对唐朝军队的讨伐,后因唐军到来忧惧发疾而死。 |

| B.侯君集领兵抵达柳谷后,为展现大唐道义,并没有对麴文泰发动袭击,而是击鼓行军至田城,随后亲率大军夜袭高昌都城。 |

| C.麴智盛即位后,抵抗唐军失利,在侯君集兵临城下之际致信推脱责任,最终在强大的军事攻势和失去援助的情况下投降。 |

| D.唐太宗平定高昌后,于其地设州置县,并在交河城设置安西都护府,将领土西扩至焉耆,又吸纳高昌乐将九部乐增为十部乐。 |

(1)天罚所加,身已物故。智盛袭位未几,惟尚书怜察。

(2)君集命填堑攻之,飞石雨下,城中人皆室处。

【知识点】 史传文