河南省平顶山市叶县高级中学2022-2023学年高一9月月考语文试题

河南

高一

阶段练习

2022-09-13

446次

整体难度:

适中

考查范围:

阅读与鉴赏、作家作品、名句名篇默写、语言文字应用、作文主题、写作

一、现代文阅读 添加题型下试题

张彦远《历代名画记》成书于九世纪中期,是中国历史上第一部绘画通史著作,集画史、画论、画家小传于一体,承前启后,具有里程碑式的意义。历代公私书目皆有著录,包括《崇文总目》《新唐书》《宋史》等。《历代名画记》对后代画史撰述影响甚大,包括北宋郭若虚《图画见闻志》、南宋邓椿《画继》、元代夏文彦《图绘宝鉴》等都以续写张彦远《历代名画记》为荣。

张彦远收集整理晚唐之前画论史传,别出机杼,分章别类,考察绘画相关诸多问题,为中国绘画史写作立下规范。《历代名画记》共有十卷,前三卷为品学专论文章。后七卷皆为画家小传,记载许多画家的生平及其评价。张彦远的画学成就及原因可以作如下的概括:“(张彦远)高祖以下入则为相,出则历典名郡,搜藏历代书画极富,因战乱丧失殆尽。至彦远时,虽所余无几,但因其精于鉴赏,烂热历代文献典故,故能成此规模空前、亦史亦论的函学专著。”正因为张彦远的家学渊源和个人学养,促成了这部史论俱佳的画学专著。

到目前为止,《历代名画记》的研究成果主要集中在整理校注和绘画思想研究上,大都未涉及其中蕴含的文学价值。《历代名画记》的文学价值可分为三个部分:

第一,《历代名西记》卷四至十画家小传中,许多画家兼及诗人的身份。尽管唐之前画家小传多采自前人所著画传史书,但唐代画家小传多出张彦远自己之手,对唐代具备绘画才能的诗人生平考订多有裨益,有些文本和逸事甚至仅存于《历代名画记》中。且由于张彦远出自“三相张家”,门第崇高,见闻既广,又熟诗文,众多文学史料赖其保存。故张彦远《历代名画记》中的禹家小传有助于唐代诗人生平的考订,载录的诗文有助于文学史料的保存,更可以通过画家小传的记载考察唐代绘画、文人和唐代社会的互动关系。

第二,《历代名画记》中的《论画六法》和《论顾陆张吴用笔》多有论及张彦远的绘画思想。张彦远在谢赫“六法”的基础上,对“气韵生动”和“骨法用笔”并重,提炼出自身重“骨气”的绘画理论。这既是对六朝画论的总结,又与唐代文论中重视骨气的风气相通,二者体现着共同的审美品格。张彦远又提出“意存笔先”和“画尽愈在”这两个命题,注重绘画的“意”的阐述,这不仅与中晚唐的意境理论相关,还影响了宋代以后写意画的传统。因此,张彦远《历代名画记》中绘画理论在画史上有承上启下的意义,还与唐代当时的文学理论密切相关,二者的关系十分值得挖掘。

第三,《历代名画记》的《论画山水树石》专章记录了山水画的发展情况,在画家小传中载录了众多山水画家的史料,呈现出山水画形成和发展初期的详尽资料。山水诗与山水画周时产生于晋宋之际,二者在发展过程中,既存在着会通之处,又有着显著的差异,故通过《历代名画记》可以考察山水诗画的关系。《历代名画记》收录的唐代山水画家的史料更是有助于重新考察苏轼提出的“诗中有画,画中有诗”这个概念。毕竟这个概念的提出是针对王维山水诗和山水画二者关系而来,欲考察这个概念亦必须回到唐代的山水诗画这个环境中。《历代名画记》保存的山水画的史料为重新评价“诗中有画,画中有诗”提供了坚实的论证材料。

(摘编自蒋金珅《〈历代名画记〉文学研究》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.张彦远《历代名画记》内容丰富,影响深远,对后世的画史撰述影响最大。 |

| B.张彦远能够完成这部史论俱佳的画学专著,与他的家学和个人学养有关系。 |

| C.《历代名画记》卷四至十为画家小传,这说明张彦远与这些画家关系密切。 |

| D.张彦远的绘画理论完全继承谢赫“六法”思想,并对六朝的画论进行总结。 |

| A.全文以《历代名画记》为研究对象,着重阐述其中的文学价值,有一定的学术价值。 |

| B.作为学术论文,文章引用一些表述,如引用“三相张家”指出了张彦远的显赫家世。 |

| C.文章的结构清晰,主体部分从三个不同层面展开论述,横向并列,最后对全文总结。 |

| D.作者认为通过《历代名画记》可以研究山水诗与山水画之间的关系,研究视角独到。 |

| A.张彦远的《历代名画记》成果显著,其绘画理论在画史上具有承前启后的重要意义。 |

| B.张彦远不仅擅长对绘画作品鉴赏,还研究绘画理论,熟知诗文,了解许多文学史料。 |

| C.当今的学者可以通过《历代名画记》研究唐代一些具有绘画才能的诗人的生平事迹。 |

| D.依据《历代名画记》的山水画的史料,作者否定了“诗中有画,画中有诗”的理论。 |

【知识点】 学术论文

材料一:

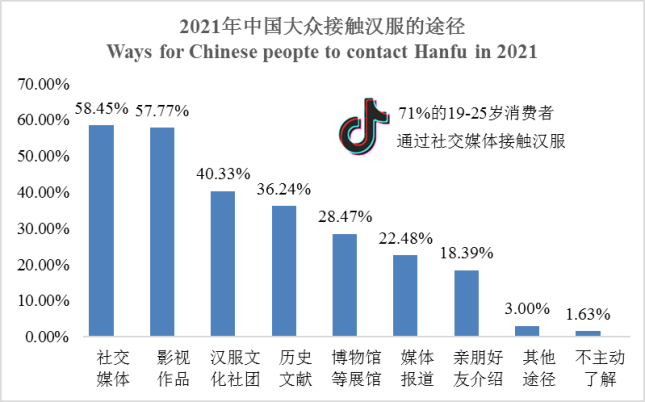

关于汉服的大数据

材料二:

汉服为何如此火爆?

①2017年国务院宣布要全面复兴传统文化,近几年,国家也在不断加大传统文化推行力度。无论是汉服热还是国学热,都承载着传统文化的复兴和汉民族的复兴。

②现代汉服经过改良,有大量适用于日常生活的款式,如上衣下裤,可以做到与现代常服同样清爽、简便又不失传统韵味,更加满足现代人的审美及需求。

③随着古装热播剧、古风网游的盛行,穿汉服在年轻人中渐成风潮。不少网红穿着汉服拍短视频、直播,在抖音、B站等平台的推动下,汉服这个“小众爱好”正急速膨胀,吸引追求个性化的年轻群体跟风模仿。

④网络上,汉服爱好者互称“同袍”或者“袍子”。“同袍”一词,意为挚友,来自《诗经·无衣》:“岂曰无衣,与子同袍。”他们大都喜欢传统文化,并且主张用汉服来作为他们最为重要的群体认同的符号。他们还展开了各类具体实践,如“汉服文化节”“带着汉服去旅行”等活动,促使汉服文化日益形成不容忽视的影响力。

⑤随着汉服越来越受人们欢迎和喜爱,汉服制衣业及周边产业链也在近几年内迅速崛起,带来了不少商机。预计2021年中国汉服市场销售规模将突破百亿元。

材料三:

2021年3月7日报道全国人大代表、湘绣非遗传承人成新湘提交《关于设立国家“汉服日”的建议》议案,成新湘认为,中国的汉服作为中国民族文化最重要的载体之一,因它引起的“汉服文化复兴运动”是当代文化全球化背景下,汉族的文化溯源之旅,最终目的是复兴中国传统文化。为此,成新湘建议:拟定每年三月初三定为中国汉服日,农历三月初三是中华民族始祖黄帝的诞辰,也是古代节目上巳。

(摘自《中国新闻报》)

4.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.有超过一半的中国汉服消费者认为汉服的设计应保留基本的形制。 |

| B.社交媒体和影视作品是推动汉服走向大众化的重要途径。 |

| C.完全排斥现代服饰理念和元素,将不利于汉服产业的长期发展。 |

| D.汉服制衣业及周边产业链的发展是汉服火爆的主要原因。 |

| A.原先作为“小众爱好”的汉服正急速膨胀,这与不少网红穿着汉服拍短视频、直播有一定关系。 |

| B.为复兴中国传统文化,湘绣非遗传承人成新湘提交了《关于设立国家“汉服日”的建议》的议案。 |

| C.目前,汉服文化的影响力不断扩大,促使许多汉服爱好者举办“带着汉服去旅行”等活动。 |

| D.国家不断加大传统文化推行力度有利于汉服产业的发展,相关的从业人员不应该错过机遇。 |

【知识点】 新闻、通讯、访谈

给母亲洗澡

乔叶

①“水小点儿,多费。”母亲说。

②我调整着花洒,让水流变小。

③“这城里水贵的,能赶上早些年的油价钱。”

④“瞧您说的。油都比水贵。”

⑤“那是。油不比水贵,那还能叫油?昨儿才买啥瓜子油,恁小一瓶,都花了一百多哩。”

⑥“是葵花籽油。”

⑦“就你会洋气。葵花籽不是瓜子?”

⑧“是,是。”

⑨自从母亲中风后,我就不怎么顶撞她了;她的脾气也被我惯得没了边儿,动不动就指责我训斥我。

⑩“油跟水,不是一物,就不能比。人整天得喝水,谁整天喝油哩。油得炼,水用炼?天上下雨下雪那都是下水哩,啥时候见过天上下油?叫我说,水就不该叫人掏钱买。水跟土一样,都是老天爷赏人的。”

⑪中风一点儿都没有影响母亲的嘴皮子,利落得很,甚至更利落了。直到花洒冲洗发水的泡沫时,她才闭上了嘴。

⑫已经有五六年了吧,每年入冬之后,母亲都要来郑州住两个月。暖气开通一个月后来,在腊八之前一定回去。

⑬她原是不大愿意来的,每次来都要我和弟弟软磨硬劝,她才会勉强答应。泥蛋儿出生之后,她就很情愿过来了。她跟我说,过来住一住,对谁都好。大儿子一家能好好松快一段时日,闺女和小儿子也能好好尽尽孝。谁的心里都得劲儿,谁的面子上都光鲜。

⑭“别以为我没看出来,你就是想多看看你这小孙子。”

⑮“那可是。”她慨然道。

⑯“大孙子不亲?”

⑰“你个挑事儿精。大孙子也亲,可那是老大家的。弟兄们再好,一门是一门的根儿。要算细账的话,我平日里亲大的多,还亏了这小的呢。”

⑱水流中,母亲脸上的皱纹更明显了。她的左眼角有一个月牙形的小疤。听她讲过很多遍,那是“大跃进”的时候,我姥姥在村外和社员们大炼钢铁,她和小伙伴们偷偷跑去看,你推我搡的,根本不知道害怕,越看离炉子越近,忽然间,炉子里爆出来那么一团火星子,直朝她飞过来,把她的一大片头发都烧焦了。

⑲还好没破相。每次她都会这么感慨。以往我都会回敬她“那是您有福气”之类的,这次我决定改个说法。

⑳“要是破了相,可怎么嫁进我们老李家哩。”

“你个龟孙,花销起你老娘来了。”她骂。笑盈盈骂人的母亲,那个神采奕奕的模样,好像根本不曾中过什么风。

“你个龟孙,花销起你老娘来了。”她骂。笑盈盈骂人的母亲,那个神采奕奕的模样,好像根本不曾中过什么风。

母亲中风大概是在十年前。那一年春天,我们家最靠北的那块地被上面“规划”了,说是要修一条高速公路。上面赔了一笔钱,说是收了当季麦子就不许再种庄稼,不定啥时候就会动工,到时候会毁庄稼。有的人家就让地荒着,也有的人家不舍得让地荒着。在母亲的唠叨下,大哥大嫂就在那块地上种了玉米。进了农历八月,玉米穗眼看着一天天结实了起来,突然有一天就被工程队全部铲倒了。第二天,母亲就催着大哥大嫂和她去地里捡玉米。正值秋老虎的天气,一大片地里有好几个人中了暑,母亲则是中了风。

母亲中风大概是在十年前。那一年春天,我们家最靠北的那块地被上面“规划”了,说是要修一条高速公路。上面赔了一笔钱,说是收了当季麦子就不许再种庄稼,不定啥时候就会动工,到时候会毁庄稼。有的人家就让地荒着,也有的人家不舍得让地荒着。在母亲的唠叨下,大哥大嫂就在那块地上种了玉米。进了农历八月,玉米穗眼看着一天天结实了起来,突然有一天就被工程队全部铲倒了。第二天,母亲就催着大哥大嫂和她去地里捡玉米。正值秋老虎的天气,一大片地里有好几个人中了暑,母亲则是中了风。

中风后,母亲的后遗症并不怎么严重。我闻讯赶回家时,她都下了床在厨房门口择菜了。只听她自顾自地唠叨:“也不知道那些货们是咋想哩,恁造孽,不可惜庄稼。就不能跟咱们早说个一两天,容咱们收收?”

中风后,母亲的后遗症并不怎么严重。我闻讯赶回家时,她都下了床在厨房门口择菜了。只听她自顾自地唠叨:“也不知道那些货们是咋想哩,恁造孽,不可惜庄稼。就不能跟咱们早说个一两天,容咱们收收?”

母亲很快就开始了貌似正常的一切举止。其实那时她的右肢已经没有了韧劲儿,可她但凡在村里行走,就会格外注意保持平衡。她说不能让人看出来,不能让人笑话,也不能让人可怜。

母亲很快就开始了貌似正常的一切举止。其实那时她的右肢已经没有了韧劲儿,可她但凡在村里行走,就会格外注意保持平衡。她说不能让人看出来,不能让人笑话,也不能让人可怜。

水汽氤氲中,母亲微闭着眼睛。这可以让我从容地看她。她在郑州期间,我的主要任务,一是给她一次全面体检,根据体检情况开药调理——只要不是大问题,母亲就绝不住院。她抗拒医院。她的口头禅是:那是啥好地方?不管身上有病没病,到了那个地方,心里就先病上了!二呢,就是常来看她,除了周末两天必陪,周三下班后也会抽空来一趟,送点儿吃喝穿戴,再给她洗洗头发,简单擦擦身子。痛快洗澡的日子都是在这样的周六晚上,周五我还要上一天班,太过紧张。周六到弟弟家,给母亲洗晒一下床单衣物,然后早早吃过晚饭,细细致致地给她洗这个澡,顺便好好说说话。

水汽氤氲中,母亲微闭着眼睛。这可以让我从容地看她。她在郑州期间,我的主要任务,一是给她一次全面体检,根据体检情况开药调理——只要不是大问题,母亲就绝不住院。她抗拒医院。她的口头禅是:那是啥好地方?不管身上有病没病,到了那个地方,心里就先病上了!二呢,就是常来看她,除了周末两天必陪,周三下班后也会抽空来一趟,送点儿吃喝穿戴,再给她洗洗头发,简单擦擦身子。痛快洗澡的日子都是在这样的周六晚上,周五我还要上一天班,太过紧张。周六到弟弟家,给母亲洗晒一下床单衣物,然后早早吃过晚饭,细细致致地给她洗这个澡,顺便好好说说话。

这两个月间,在我的反复恳请下,她也会光临一次我家,但绝不过夜,晚上必定要回到弟弟家。

这两个月间,在我的反复恳请下,她也会光临一次我家,但绝不过夜,晚上必定要回到弟弟家。

“没听说过‘七十不留住、八十不留饭、九十不留坐’?万一出了啥岔子,我可不能在别人家丢了最后那口气。”她说。

“没听说过‘七十不留住、八十不留饭、九十不留坐’?万一出了啥岔子,我可不能在别人家丢了最后那口气。”她说。

“我这里又不是别人家。”

“我这里又不是别人家。”

“还就是别人家。”她叹口气,“闺女再好,也是门亲戚。”

“还就是别人家。”她叹口气,“闺女再好,也是门亲戚。”

最初听到这话,免不了要跟她辩几句。后来就不辩了,随她。

最初听到这话,免不了要跟她辩几句。后来就不辩了,随她。

“唉,这日子多不经过,你老娘我可是都七十五啦。”母亲突然说。她总是这样,会突然强调一下自己的年龄,语气里有骄傲,也有感伤,似乎还有一种释然。

“唉,这日子多不经过,你老娘我可是都七十五啦。”母亲突然说。她总是这样,会突然强调一下自己的年龄,语气里有骄傲,也有感伤,似乎还有一种释然。

“不算大。加把劲儿,再活个七十五!”我说。

“不算大。加把劲儿,再活个七十五!”我说。

“油嘴滑舌。”母亲翘着嘴角,微微笑了。

“油嘴滑舌。”母亲翘着嘴角,微微笑了。

这是我的母亲。她总是自称老娘。有时我也这么叫她:老娘。娘老了,就是老娘。老了的娘,就是老娘。虽然没有了老爹,但我是个有老娘的人,这就不错。即使她中过风,也不错。

这是我的母亲。她总是自称老娘。有时我也这么叫她:老娘。娘老了,就是老娘。老了的娘,就是老娘。虽然没有了老爹,但我是个有老娘的人,这就不错。即使她中过风,也不错。

(有删改)

7.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )| A.小说画线部分运用比喻、反问等修辞,表现出母亲口齿伶俐;句式上,多为短句,语言口语化。 |

| B.洗澡时,母亲要“水小点儿”;不顾及酷暑天气,去地里捡玉米,这些都表现出母亲淳朴节俭。 |

| C.小说运用了一部分方言词汇,比如“恁”“龟孙”“挑事儿精”等,呈现出较为鲜明的地域特色。 |

| D.母亲热爱生活,对生老病死较为达观,但她对医院、女儿的看法,则体现出其传统守旧的一面。 |

9.探究文末“这就不错”“也不错”的意蕴。

【知识点】 中国现当代小说

二、文言文阅读 添加题型下试题

公子①自度终不能得之于王,计不独生而令赵亡,乃请宾客,约车骑百余乘,欲以客往赴秦军,与赵俱死。

行过夷门,见侯生②,具告所以欲死秦军状。辞决而行,侯生曰:“公子勉之矣,老臣不能从。”公子行数里,心不快,曰:“吾所以待侯生者备矣,天下莫不闻,今吾且死而侯生

(节选自《

【注】①公子:战国时期魏国的信陵君,名魏无忌。②侯生:信陵君门客,名侯嬴。

10.对下列文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

| A.如姬为公子泣/公子使客斩其仇头/敬进如姬/如姬之欲为公子死/无所辞/顾未有路耳/ |

| B.如姬为公子泣/公子使客斩其仇头/敬进如姬/如姬之欲为公子死/无所辞顾未/有路耳/ |

| C.如姬为公子泣/公子使客斩其仇头/敬进如姬/如姬之欲为公子/死无所辞/顾未有路耳/ |

| D.如姬为公子泣/公子使客斩其仇头/敬进如姬/如姬之欲为公子/死无所辞顾未/有路耳/ |

| A.“曾无一言半辞送我”与“曾益其所不能”(《生于忧患,死于安乐》两句中的“曾”字含义不同。 |

| B.“侯生乃屏人间语”与“肉食者谋之,又何间焉”(《曹刿论战》)两句中的“间”字含义相同。 |

| C.“公子诚一开口请如姬”与“臣诚知不如徐公美”(《邹忌讽齐王纳谏》)两句中的“诚”字含义不同。 |

| D.《史记》,西汉史学家、文学家司马迁所著,曾被鲁迅评价为“史家之绝唱,无韵之离骚”。 |

| A.文章写侯嬴料知公子必返,表现了他胸有韬略,遇事冷静,破秦救赵的计谋已成竹在胸。 |

| B.侯生对如姬的情况了如指掌,断定如果公子开口,如姬必能报答公子。 |

| C.魏公子当初下定决心,领门客前往,欲与秦军决一死战,但后又返回,表明公子做事优柔寡断,不能坚持到底。 |

| D.侯嬴为魏公子运筹帷幄,精心谋划,进献计策,最终,魏公子听从了侯嬴的计策。 |

(1)侯生笑曰:“臣固知公子之还也。”

(2)譬若以肉投馁虎,何功之有哉?