河南省安阳市2022-2023学年高三上学期青桐鸣大联考语文试题

河南

高三

阶段练习

2022-11-08

124次

整体难度:

适中

考查范围:

阅读与鉴赏、名句名篇默写、语言文字应用、作文主题、写作

一、现代文阅读 添加题型下试题

我国唐代画家张璪提出的“外师造化,中得心源”的艺术创作理论,对我国传统山水画的发展产生了巨大影响。何为“外师造化,中得心源”?就是画家要以造化为师,深入自然,观照内心,通,晓自然规律,丰富对自然的精神感受,把造化之美升华为艺术之美。它既是中国山水画发展的核心思想之一,又蕴含着丰富的艺术哲学思想和美学价值,对当下写生创作具有重要的理论指导意义。

“外师造化,中得心源”高度概括了“立万象于胸怀”的审美过程,即从自然万象到艺术意象的创造性转化。“师造化”最有效的途径便是实践郭熙在《林泉高致》中提出的“身即山川而取之”的美学命题,即画家要在真山真水的写生中进行审美观照,“遍历、广观,然后方知笔墨去处”,“遍历”和“广观”成为“外师造化”的重要方法。

“遍历”,需要画家综合自身修养去行万里路。通晓诗词、书法等能使绘画雅正。如《仁怀山区写生》,作者何加林以空灵的笔墨描绘了古村、老树等诗意化的乡村美景,淡淡的乡愁在画面中弥漫开来。这是艺术家遍寻传统村落,以诗达意、以画存形的结晶。画家要带着一颗文心,以“登山则情满于山,观海则意溢于海”(刘腿《文心雕龙》)的热情遍游山川,在客观实景的游历中将审美体验与创作融会贯通。

“广观”,要求画家合理把握观察事物与认识规律的方法,即所谓“致广大而尽精微”。行走于高山大野、山花烂漫之间,创作者能够“远观其势,近取其质”,如卢禹舞的《山村写生》,从大处着力显势,注重景物的取舍和意境渲染,在笔墨关系上营造出万千气象;从小处着眼求变化,精雕细琢表现一山一石、一花一草,让人们感受到一种全新语言风格里的浪漫气息,渗透出浑厚华滋的审美特征。所以说,“广观”需要画家通过观察研究自然规律,取得宏观的认识,而后尽其情意,再从微观层面由小观大,由表及质,由此参悟山水画的内在之美,“方知笔墨去处”讲的是对景写生的实践。“遍历”“广观”是人与自然对话的第一个过程,即观察与发现规律。对景写生则是表现规律,是以笔墨取天地之生气,反映“观物观我”的全过程,体现在“技”和“道”两个层面。其中,“技”是要求画家在积累素材的过程中寻求新的笔墨语言,在笔墨之美中创造新的表现方式,在尊重自然美的基础上找到在中国画审美范畴内的理性表达。如李岗的作品《南坪写生》《阿勒泰写生》,充分表现了地域题材与意境营造的独特价值。艺术家针对不同的地域风貌采用不同的笔墨语言,湿笔晕染、枯笔鼓擦等手法的运用恰当地表现了特定自然环境的风貌。在“道”这一层面,则要表现出山水的神、情、气、韵,作品要能体现出“天人合一”的传统哲学精神,要能赋予自然万象人文精神属性,这也正是中国绘画的精妙高深之处。

“外师造化,中得心源”是在写生中解读自然、表现自然,是实现“物象之真”和“规律之真”、实现山水画“可观、可行、可居、可游”之妙境的不二法门。同时,它也是达到客观与主观互通互融、高度统一的极佳方法。将自然万物转换入有情思、有生命的艺术世界中,是升华自然表象的必由之路。

(摘编自姜宝昌《外师造化,中得心源——小议山水画写生》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.“外师造化,中得心源”是中国山水画的创作理论,是实现山水画妙境的不二法门。 |

| B.“遍历”是让画家带着一颗文心去行万里路,从而使其创作与其审美体验融会贯通。 |

| C.“广观”对画家的要求是尽览祖国各地之高山大野,把握自然规律,取得宏观认识。 |

| D.“方知笔墨去处”即在写生实践中表现自然规律,反映画家“观物观我”的全过程。 |

| A.文章开篇解释“外师造化,中得心源”,指出其价值,引出了对“师造化”方法的论述。 |

| B.文章引用《文心雕龙》中的名言,指出了画家行万里路去遍寻乡村美景时应有怎样的热情。 |

| C.文章举《山村写生》之例,论证了画家应参悟山水画的内在美,并创造出新的方式来表现它。 |

| D.文章采用了总分总的论证结构,首段和末段为“总”,中间四段为“分”,论证层次十分清晰。 |

| A.《林泉高致》中提到的“身即山川而取之”乃是张操所说的“师造化”的最有效途径,是“立万象于胸怀”过程的前期阶段。 |

| B.一个画家如果想让自己的绘画“雅正”,唯有通晓诗词和书法方可,这两样是画家所应具备的综合性修养的重要组成部分。 |

| C.从卢禹舜的作品看,他能比较合理地把握观察事物与认识规律的方法,既可以从宏观上认识自然,又能从微观上表现自然。 |

| D.《南坪写生》《阿勒泰写生》无疑是李岗对景写生实践的佳作,它们在“技”的层面必然有着新的笔墨语言、表现方式。 |

【知识点】 学术论文

材料一:

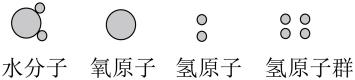

给水分子拍照不是一件容易的事,因为它的直径只有一根头发丝的百万分之一,而且在液态情况下,水分子运动非常快。拍照的第一个难题,就是给它选择一个合适的衬底。以前,科学家一般是以金属作为衬底,这次我国科学家选取了金属表面生长的绝缘薄膜(氯化钠)作为拍摄的衬底,从而使水分子本征的轨道结构得以保留。拍摄水分子内部结构的另外一个挑战,就是单个水分子的信号强度异常微弱,对实验仪器的精度要求非常高。过去三年,江颖课题组主要致力于超高分辨率的扫描探针显微镜系统的研制和开发,在单分子成像和操控方面积累了丰富的经验,并取得了一系列的研究进展。在此基础上,江颖课题组和王恩哥课题组紧密合作,通过仔细的论证和不懈的探索,捕捉到水分子更清晰的面貌。基于此,研究人员可以进一步确定水分子在表面上的取向,确定其空间结构。

(摘编自《我国科学家拍摄到水分子内部结构》)

材料二:

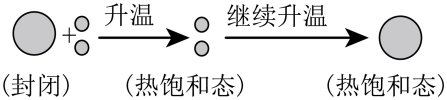

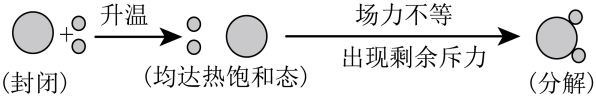

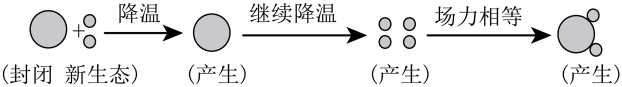

一个水分子是由一个氧原子和两个氢原子构成的。已知氧原子与氢原子体积不等,因此,它们对热能量的容纳度也不等,这就像两个深浅不一的水坑能够容纳不等量的水一样。当氧原子与氢原子同处一个封闭的环境中,这个环境的温度不断升高时,首先是氢原子达到热饱和态,此时温度继续升高,氢原子由于不能再容纳多余的热能量,成为一个固定温度的热饱和体,而氧原子由于体积大则可以继续升温,然后才会达到热饱和态。等到氧原子达到热饱和态时,与氢原子必然场力不等,这是因为氧原子体积大,体内的热能质量大于氢原子。这时,水分子中的氧原子与氢原子由于场力不等,出现剩余斥力,从而造成它们斥离而分解。那么,如果情况相反呢?在封闭的环境内由高温到低温时,两种原子必须具备一定条件,如正在新生态中,这时氧原子于氢原子群中新生,可以在降温下快速达到与氢原子场力相等的瞬间,使水分子产生。

(摘编自《水的生成条件及原因》)

材料三:

美国能源部SLAC实验室、斯坦福大学和瑞典斯德哥尔摩大学的研究人员组成的一个团队在《自然》杂志发文称,他们首次直接观察到了被激光激发时,水分子中氢原子对邻近水分子的“拉扯”作用。当一个受激发的水分子开始振动时,它的氢原子会将相邻水分子中的氧原子拉得更近。

分子中带正电的氢原子和相邻分子中带负电的氧原子之间架设着氢键网络,将水分子联系在一起,复杂的氢键网络造就了水的奇特性质。由于氢键的运动非常微弱且迅速,对其进行直接观察一直是个大难题。这一次,研究人员终于借助SLAC的“高速电子摄像机”MeV—UED将难题攻克。

(摘编自《科学家首次捕捉水分子间的“量子拉扯”》)

4.下列图解,不符合材料二相关内容的一项是( )A. |

B. |

C. |

D. |

| A.水分子的直径只有一根头发丝的百万分之一,故为其拍照十分困难,但是我国科学家却克服困难,捕捉到了它更清晰的面貌。 |

| B.水分子中氧原子和氢原子的体积不同,其热能量的容纳量也不同,一般来说,氧原子的体积大一些,其容纳量也相对较大。 |

| C.当氧、氢两种原子同处于密闭空间里不断升温时或者降温时,就必然会出现两种情况:水分子因斥离而分解,形成水分子。 |

| D.水分子中氢原子对邻近水分子中的原子有“拉扯”作用,美国及瑞典的研究团队首次直接观察到这一现象并在《自然》上发表。 |

【知识点】 科普-自然科学类

访少陵原

冯健男

出西安市南门南行,到韦曲。再南行,道分为二,一路东到杜曲,是杜甫居住和吟唱过的地方;一路西到王曲,是柳青居住和写作过的地方。这一带就是少陵原。汉宣帝许后葬于此,其墓小于宣帝杜陵,故名少陵。但人民群众哪里记得这些,他们只知道这是“少陵野老”“杜陵布衣”杜甫安家之处,也是“人民的作家”“土地的儿子”柳青落户之地。也正是因此,我访问少陵原。

杜甫居长安有十年之久,后人在这里建有杜公祠。杜公祠在哪里?在杜曲公路东侧的山林中。走上山腰,登上长长石阶,但见依山筑起青灰色围墙,一端有门,上书“杜公祠”。进得门去,是庭院,绿荫蔽天,青苔盖地,境界清幽。杜公祠的主要建筑物,是迎面而立的正厅,早已陈旧破落,门上落了锁;我走上前推了推门,只能从门缝窥见杜甫塑像,在寂静和尘封中端坐沉吟。

我在庭院中的树影里徘徊,感叹杜公祠的零落寂寥。不过又感到,此情此景,倒是适于人们联想千年前诗人的生活遭际。诗人自云,“杜陵野客人更嗤,被褐短窄鬓如丝”(《醉时歌》),“长安布衣谁比数,反锁衡门守环堵”(《秋雨叹》)。当时的杜甫是那样穷困,他的妻儿从洛阳迁到这里,不到一年就难以生活下去,他只得把家小送到奉先(陕西蒲城)的亲戚家寄居。他目击权贵的荒淫,同情人民的疾苦,自己又有了酸辛的生活实感,因而写出了一些不朽的诗篇,发出了“朱门酒肉臭,路有冻死骨。荣枯咫尺异,惆怅难再述”(《自京赴奉先县咏怀》)的慨叹。杜甫是人民的诗人。

柳青故居在少陵原下的皇甫村,原是位于村北高处的中宫寺,柳青加以修整,在这里住了十四年,直到“文化大革命”被迫离此。可叹的是,柳青并不是古人,而他的故居竟也荡然无存,只剩废墟。与此相连而又高出于此的神禾原,是柳青生前散步和远眺的地方,后来成为柳青的葬地,立有墓碑。当地人有这样四句话悼柳青:“扎根皇甫,千钩莫弯;方寸未死,永在长安。”而柳青自己也曾说过这样四句话以明志:“襟怀纳百川,志越万仞山;目极千年事,心地一平原。”我立在柳青墓旁,俯视原下的皇甫村和漓河,展望古老的樊川和终南山,想见柳青之为人。

杜甫于746年到长安时三十五岁,四十岁后定居少陵时已自称“少陵野老”;柳青于1952年到长安时三十六岁,当地人们也已尊他为“老汉”了。柳青也确有“少陵野老”丰采,其装束、神态,和群众的关系,全然是一老农。当然,柳青所处的时代、所怀的志向,大不同于杜甫。杜甫到长安,就是来到皇帝的身边,他想要在京城里求得官职;柳青到长安,却是投身于农民群众之中,跟他们一起进行改造农村的斗争。他在这里写下的小说,是新时代的“诗史”。

我走下神禾原,进了皇甫村,访问了几户柿树院,听人们说起“柳老汉”的事。他们说,老汉生前,是他们庄稼院里的常客;他们说,老汉的书写得真,写出了当年皇甫村由穷变富的情景,不过到后来,光景又不行了;他们还说,柳青要是还活着,就会写新的创业史,因为近几年来,皇甫村实行了生产责任制,又由穷变富,蛤蟆滩变成了“兴隆坊”。我对这里的人们使用“兴隆坊”这个古色古香的名词来形容和夸赞他们家乡,感到莫大的兴趣。唐代的都城长安划分为“坊”,如大雁塔在“晋昌坊”,小雁塔在“安仁坊”,等等;皇甫村的农民称他们家园为“兴隆坊”,可谓古为今用。当然,我国社会主义建设的伟大现实和前景并不是“贞观”“开元”之治所能比的。请看这里的农民,正在以国家和时代的主人的豪迈姿态在耕种稻田,经营副业,兴建学校,创造文明,这样壮丽的现实和雄伟的气象,应使柳青之灵感到欣慰,也使杜甫诗翁的百结愁肠为之一解吧!

从皇甫村返西安市,路过王曲。这是一个热闹的市镇,曾是柳青常来买日用品和观察生活的地方。这里有一座医院,是柳青提供《创业史》全部稿费所建,造福人民,而不为群众所知。

由王曲北行,至韦曲。1974年秋,柳青曾从西安迁居于此。他本来想要迁回皇甫,但那里的家已土崩瓦解,不能归去,无奈,只得栖身韦曲。好在这里也是长安县的农村,离皇甫又只有十五里路,村里常有人来看望他,他又如鱼得水,恢复创作生活了。这是十年前的事情。四年后,柳青就与世长辞了。

在一千多年以前,杜甫曾多次到韦曲。其《奉陪郑驸马韦曲二首》有云:“韦曲花无赖,家家恼杀人”“美花多映竹,好鸟不归山”;《陪郑广文游何将军山林十首》(山林在韦曲西塔陂)之二有云:“百顷,风潭上,千重夏木清。卑枝低结子,接叶暗巢莺。”其五有云:“剩水沧江破,残山碣石开。绿垂风折笋,红绽雨肥梅。”真是好景好诗。我漫步韦曲街头,犹自感谢老杜诗篇,助我游兴,启我情思。

(有删改)

7.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )| A.首段提到汉宣帝许后的典故,点明了该地取名“少陵”的原因,同时使她与杜甫、柳青形成了鲜明的对比,突出了后者受人敬仰的特点。 |

| B.文章写杜公祠的正厅“早已陈旧破落”,批评了相关部门对景点保护之不周、开发力度之不足,写出杜公祠遭冷落被弃置的社会现实。 |

| C.第五段虽然把柳青与杜甫的志向和行动进行了比较,但并没有贬低杜甫的意思,因为他们所处时代不同,所秉持的理想信念也不同。 |

| D.杜甫和柳青有多个相似点:一被称为人民的诗人,一被称为人民的作家,都有人民性;都接近人民而有相同的丰采;都受到了人民的爱戴。 |

9.作者在文末大量引用了杜甫在韦曲创作的诗句,产生了怎样的作用?

【知识点】 抒情性散文

二、文言文阅读 添加题型下试题

人主之言,不可不慎。高宗,天子也,即位,谅暗,三年不言。卿大夫恐惧,患之。高宗乃言曰:“以余一人正四方,余唯恐言之不类也,兹故不言。”古之天子,其重言如此,故言无

成王与唐叔虞燕居,援梧叶以为珪,而授唐叔虞曰:“余以此封女。”叔虞喜,以告周公。周公以请曰:“天子其封虞邪?”成王曰:“余与虞戏也。”

荆庄王立三年,不听而好隐①。成公贾入谏,王曰:“不榖禁谏者,今子谏,何故?”对曰:“臣非敢谏也,

齐桓公与管仲谋伐莒,谋未发而闻于国,桓公怪之。管仲曰:“国必有圣人也。”东郭牙至,管仲曰:“此必是已。”乃令宾者延之而上。管仲曰:“我不言伐莒,子何故言伐莒?”对曰:“臣窃

(节选自《吕氏春秋·重言》,有删改)

【注】①:隐语。②呿(qū)而不唫(jìn):嘴张开了而没有闭上。呿,张口;唫,闭口。

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

| A.周公对曰/臣闻之天子/无戏言/于是遂封叔虞于晋/周公旦可谓善说矣/一称而令成王益重言/明爱弟之义/有辅王室之固 |

| B.周公对曰/臣闻之/天子无戏言/于是遂封叔虞于晋/周公旦可谓善说矣/一称而令成王益重/言明爱弟之义/有辅王室之固 |

| C.周公对曰/臣闻之/天子无戏言/于是遂封叔虞于晋/周公旦可谓善说矣/一称而令成王益重言/明爱弟之义/有辅王室之固 |

| D.周公对曰/臣闻之天子/无戏言/于是遂封叔虞于晋/周公旦可谓善说矣/一称而令成王益重/言明爱弟之义/有辅王室之固 |

| A.“故言无遗者”与“亡矢遗镞”(《过秦论》)两句中的“遗”字含义相同。 |

| B.“愿与君王德也”与“愿乞终养”(《陈情表》)两句中的“愿”字含义相同。 |

| C.“臣窃意之也”与“不能通其意”(《马说》)两句中的“意”字含义不同。 |

| D.“所当者莒也”与“对酒当歌”(《短歌行》)两句中的“当”字含义不同。 |

| A.周公旦非常善于劝说,他在周成王跟唐叔虞开关于封地的玩笑后,请周成王把玩笑变成现实,周成王就照做了,这样一来,可谓一举三得。 |

| B.荆庄王即位后有三年不理政事,目的是观察朝中谁是奸臣,以便其后罢免他们;成公贾以鸟的隐喻进行劝谏后,他很快就开始处理政事了。 |

| C.齐桓公与管仲商议的攻打营国的计划尚未公布,国人就知道了;管仲推测有圣人在,后来果然发现是东郭牙凭借观察对此做出了准确推断。 |

| D.文章以殷高宗、周成王、荆庄王、齐桓公四人的事例,论证了君主应慎言的观点,这个慎言实际也包括肢体语言;慎言才能做到言语不失误。 |

(1)以余一人正四方,余唯恐言之不类也,兹故不言。

(2)臣窃以虑诸侯之不服者,其惟莒乎。臣故言之。

【知识点】 史传文