山东省潍坊市潍坊中学2022-2023学年高三4月月考语文试题

山东

高三

阶段练习

2023-04-18

385次

整体难度:

适中

考查范围:

阅读与鉴赏、作家作品、名句名篇默写、语言文字应用、作文主题、写作

一、现代文阅读 添加题型下试题

材料一:

“中国古代商周铜器铭文里所表现章法的美,令人相信仓颉四目窥见了宇宙的神奇,获得自然界最深妙的形式的秘密”,“通过结构的疏密,点画的轻重,行笔的缓急……就像音乐艺术从自然界的群声里抽出音乐来,发展这乐音间相互结合的规律,用强弱、高低、节奏、旋律等有规律的变化来表现自然界社会界的形象和内心的情感”。在这些颇带夸张的说法里,倒可以看出作为线的艺术的中国书法的某些特征:它像音乐从声音世界里提炼抽取出乐音来,依据自身的规律,独立地展开为旋律、和声一样,净化了的线条——书法美,以其挣脱和超越形体模拟的笔划的自由开展,构造出一个个一篇篇错综交织、丰富多样的纸上的音乐和舞蹈,用以抒情和表意。可见,甲骨、金文之所以能开创中国书法艺术独立发展的道路,其秘密正在于它们把象形的图画模拟逐渐变而为纯粹化了的抽象的线条和结构。这种净化了的线条——书法美,就不是一般的图案花纹的形式美、装饰美,而是真正意义上的“有意味的形式”。一般形式美经常是静止的、程序化、规格化和失去现实生命感、力量感的东西,“有意味的形式”则恰恰相反,它是活生生的、流动的、富有生命暗示和表现力量的美。中国书法——线的艺术非前者而正是后者。所以,它不是线条的整齐一律均衡对称的形式美,而是远为多样流动的自由美。行云流水,骨力追风,有柔有刚,方圆适度。它的每一个字、每一篇、每一幅都可以有创造、有变革甚至有个性,而不作机械的重复和僵硬的规范。

它既状物又抒情,兼备造型和表现两种因素和成份,并在其长久的发展行程中,终以后者占了主导和优势。书法由接近于绘画雕刻变而为可等同于音乐和舞蹈。并且,不是书法从绘画而是绘画要从书法中吸取经验、技巧和力量。运笔的轻重、疾涩、虚实、强弱、转折倾挫、节奏韵律……,净化了的线条如同音乐旋律一般,它们竟成了中国各类造型艺术和表现艺术的魂灵。

(摘编自李泽厚《美的历程•青铜饕餮•线的艺术》)

材料二:

中国画的线是情感的载体,中华民族是重情的民族。线的长短、疾缓、方向、粗短,都能表达出不同的情感。从中国人物画中看线的不同,东晋顾恺之的线条如春蚕吐丝,线条与物象之间的关系得到了紧密联系。《洛神赋》中,用游丝般柔美细劲、飘逸潇洒的线条与洛神和曹植间浪漫的爱情传说达到了高度的一致。线条被赋予了情感的使命,线条已经有了独立的审美价值。唐代的吴道子演绎了“吴带当风”的风尚。《送子天王图》线条具有强烈的动势和节奏感,使线得到了更进一步发展。宋代李公麟白描是古代线条艺术之大成者,创造性地发展了白描手法,并将白描发展为一门独立的绘画样式,并且使线条的独立美感与写实造型矛盾得到统一。南宋梁楷的减笔水墨画,使中国人物画开辟了一条蹊径,寥寥数笔,一个生动鲜活的人物便跃然纸上,使线条的语言更加丰富。

山水画是最能代表中国画艺术精神的。山水画在长期的发展中,形成了一整套的程式,如古人写山水总结“十六皴点法”。以书入画,将书法引入绘画。当然这些程式是画家在长期的总结和观察中得出的,如董源“披麻皴,雨点皴”,来自于江南山水的云雾环绕,秀水灵山。南方湿润的气候,充沛的雨水,草木茂盛,山体圆润,因此线条也就是不露锋芒,圆润灵秀。而李唐的“斧噼皴”则是对北方大山大水的反映,山水轮廓分明,线条老辣恣肆,顿挫方钢。因此可看出不同的环境造就了画家不同的语言表达形式,但是最终决定画家艺术造诣的还得回到画家自身,也就是张璪所说“外师造化,中得心源”。

中国画线背后承载着的是中国内在儒家庄重典雅与道家解衣磐礡的内在精神。中国画也在20世纪中期经历了翻天覆地的变化,传统的语言体系受到冲击,西画中的写实、光影、色彩等都影响了中国画。在这种背景下,中国画家基本上沿着两条道路前行,其一是继续走传统中国画道路,其二是中西折中的道路。第一条,如齐白石、张大千、黄宾虹等,他们虽然吸收了西画的一些长处,但从笔墨上还是传统中国画艺术。第二条,如林风眠、徐悲鸿等使中国画色彩和写实上都有了进一步的发展,注入了新鲜的血液。不管是传统还是折中的中国画,它们还属于中国画的范畴,若用中国画完全去描绘油画描绘的东西,则使中国画走上歧途,成为无源之水。中国画的背景毕竟是中华民族文化,不可能植根于西方文化背景,而中国画屹立于世界绘画之林,“线”的艺术特征是它的一大主线和特色。

(摘编自张远坤《浅析中国画中线的艺术》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.书法艺术有一种章法之美,其中结构、点画、行笔等有规律的变化是重要元素,用以抒情和表意。 |

| B.中国书法在发展中,抒情表现逐渐重于状物造型,由接近于绘画雕刻,转而为与音乐和舞蹈趋同。 |

| C.中国画中的线是情感的载体,画家运用不同的线条描绘物象,传情达意,形成了各自独立的审美价值。 |

| D.“十六皴点法”是古代中国山水画画家在对书法长期总结和观察中得出的语言表达形式,是一种绘画程式。 |

| A.材料一和材料二都谈到了线的艺术,但二者涉及的领域和侧重点不完全相同。 |

| B.中国书法中线的艺术追求自由、多样、有生命力,没有机械重复和僵硬规范。 |

| C.我们可以从不同朝代画家的风格上发现线条的语言在不断地得到丰富和发展。 |

| D.中国画不能完全描绘油画描绘的东西,根本原因是中西绘画使用的线条不同。 |

| A.《毛公鼎》和《散氏盘》上的文字或方或圆,或结体严正,章法严劲而刚健,一派崇高肃毅之气。 |

| B.周金中期的大段铭文,结构讲究,笔势圆润,风格分化,各派齐出,字体或长或圆,刻划或轻或重。 |

| C.就结字而言,甲骨文外形多以长方形为主间或少数方形,有的字还具有或多或少的象形图画的痕迹。 |

| D.小篆、汉隶,再变而为行、草、真……,在发展中,具有笔划和结构之美的各种书法艺术异彩纷呈。 |

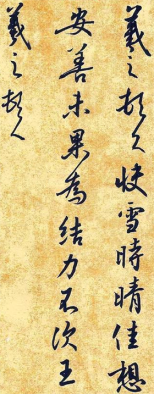

5.下图是王羲之问候友人的《快雪时晴帖》局部(“羲之顿首:快雪时晴,佳。想安善。未果,为结。力不次。王羲之顿首。”【大意】王羲之拜上:一场快雪过后天气放晴,很好。想必你一切安好。事情没有结果,心里郁结。力不从心。王羲之拜上。)请结合材料,赏析此帖中的线条之美。

【知识点】 学术论文

文本一:

熟藕

汪曾祺

刘小红长得很好看,大眼睛,很聪明,一街的人都喜欢她。

这里已经是东街的街尾,店铺和人家都少了。比较大的店是一家酱园,坐北朝南。酱菜里有一种麒麟菜,即百花菜,不贵,包在荷叶里。麒麟菜是脆的,半透明,不很咸,白嘴就可以吃。孩子买了,一边走,一边吃,到了家已经吃得差不多了。

酱园对面是周麻子的果子摊。其实没有什么贵重的果子,不过就是甘蔗、荸荠,再就是百合、山药。

隔壁是杨家香店。

杨家香店的斜对面,隔着两家人家,是周家南货店,亦称杂货店。这家卖的东西真杂。红蜡烛。一个师傅把烛芯在一口锅里一支一支“蘸”出来,一排一排在房椽子上风干。蜡烛有大有小,大的一对一斤,叫做“大八”。小的只有指头粗,叫做“小牙”。纸钱。一个师傅用木槌凿子在一沓染黄了的“毛长纸”上凿出一溜溜的铜钱窟窿,是烧给死人的。明矾。这地方吃河水,河水浑,要用矾澄清了;炸油条也短不了用矾。碱块。这地方洗大件的衣被都用碱,小件的才用肥皂。浆衣服用的浆面——芡实磨粉晒干。老板一天说不了几句话,跟人很少来往,见人很少打招呼,有点不近人情。他生活节省,每天青菜豆腐汤。有客人来,不敬烟,不上点心,连茶叶都不买一包,只是白开水一杯。因此有人从《百家姓》上摘了四个字,作为他的外号:“白水窦章”。白水窦章除了做生意,写账,没有什么别的事。不看戏,不听说书,不打牌,一天只是用一副骨牌“打通关”,打累了,走到门口闲着。看来往行人,看狗,看碾坊里放青回来的骡马,看乡下人赶到湖西歇伏的水牛,看对面店铺里买东西的顾客。

周家南货店对面是一家绒线店,是刘小红家开的。绒线店卖丝线、花边、绦子,还有一种上了浆的纱条,叫做“鳝鱼骨子”,是捆扎东西用的。绒线店卖这些东西不用尺量,而是在柜台边刻出一些道道,用手拉长了这些东西在刻出的道道上比一比。绒线店还带卖一种极细的铜丝,是穿珠花用的,就叫做“花丝”。刘小红每学期装饰教室扎纸花,都从家里带了一箍花丝去。

刘老板夫妇就这么一个女儿,娇惯得不行,要什么给什么,给她的零花钱也很宽松。刘小红从小爱吃零嘴,这条街上的零食她都吃遍了。她最爱吃的是熟藕。

正对刘家绒线店是一个土地祠。土地祠厢房住着王老,卖熟藕。王老无儿无女,孤身一人,一辈子卖熟藕。全城只有他一个人卖熟藕。煮熟藕很费时间,一锅藕得用微火煮七八个小时,这样才煮得透,吃起来满口藕香。王老夜里煮藕,白天卖,睡得很少。他煮藕的锅灶就安在刘家绒线店门外右侧。

小红很爱吃王老的熟藕,几乎每天上学都要买一节,一边走,一边吃。

小红十一岁上得了一次伤寒,吃了很多药都不见效。她在床上躺了二十多天,街坊们都来看过她。她吃不下东西。王老到南货店买了蜜枣、金橘饼、山楂糕给送来,她都不吃,摇头。躺了二十多天,小脸都瘦尖了,妈妈非常心疼。

一天,她忽然叫妈:“妈!我饿了,想吃东西。”

妈赶紧问:“想吃什么?给你下一碗饺面?”

小红摇头。

“冲一碗焦屑?”

小红摇头。

“熬一碗稀粥,就麒麟菜?”

小红摇头。

“那你想吃什么?”

“熟藕。”

那还不好办!小红妈拿了一个大碗去找王老,王老说:“熟藕?吃得!她的病好了!”

王老挑了两节煮得透透的粗藕给小红送去。小红几口就吃了一节,妈忙说:“慢点!慢点!不要吃得那么急!”

小红吃了热藕,躺下来,睡着了。出了一身透汗,觉得浑身轻松。

日子过得真快,转眼小红二十了,出嫁了。婆家姓翟,也是开绒线店的。翟家绒线店开在北市口。北市口是个热闹地方,翟家生意很好。丈夫原是小红的小学同学,还做了两年同桌,对小红也很好。

北市口离东街不远,小红隔几天就回娘家看看,帮王老拆洗拆洗衣裳。

王老轻声问小红:“有了没有?”

小红红着脸说:“有了。”

“一定是个白胖小子!”

“托您的福。”

王老死了。

早上来买熟藕的看看,一锅煮熟藕,还是温热的,可是不见王老来做生意。推开门看看,王老不知什么时候已经断了气。

小红正在坐月子,来不了。她叫丈夫到周家南货店买了一对“大八”,到杨家香店“请”了三股香,叫他在王老灵前点一点,叫他给王老磕三个头,算是替她磕的。

王老死了,全城再没有第二个人卖熟藕。

但是煮熟藕的香味是永远存在的。

文本二:

汪曾祺的小说耐读、耐品、耐人寻味。可是,当我们读完后却难以复述这篇小说到底写了什么。留给我们的只是一种感觉、一种氛围,一种对生活的印象。他的大多数小说有一种“漫不经心的随意”。读他的《熟藕》,有一种随笔似的自由和亲切,有时竟被他绕进去了,感觉不到是在读小说,颇似真实的生活。“近似生活”的小说带来了小说观念的更新,也带来了别具一格的阅读趣味。

6.下列对文章内容的理解,不正确的一项是( )| A.小说描写了女孩子刘小红和卖藕的王老之间忘年之交的深厚情谊,“熟藕”是联系二人关系的纽带。 |

| B.街道两旁的店铺,作者重点介绍了周家南货店,突出卖的东西“杂”,意在说明当地生活贫穷落后。 |

| C.刘小红婚后回娘家,小红和老王的对白看似不合情理,却展示了老王对小红如父爱般的深切关心。 |

| D.文章结尾意蕴丰富,表面写熟藕的香味,实则赞美王老淳朴的品质,彰显人与人美好真挚的情感。 |

| A.文章开篇即用简洁的文笔,正侧面描写了刘小红的美,人物形象突出。寥寥几笔便又不再介绍刘小红,用笔新奇,颇具特色。 |

| B.街坊们在得知小红感染伤寒都来看望她,这一描写照应了开头的“一街的人都喜欢她”,展示了淳朴的民风和友好的邻里关系。 |

| C.文章对白简洁真实,如小红与妈妈的对白。再加上小红的动作配合,层层递进,最后说想吃“熟藕”,可见其对熟藕的喜爱之情。 |

| D.文章以华丽的语言描写风土人情,具有浓浓的烟火气息。人物出场前也做好了环境的渲染、气氛的烘托,是一种别致的铺垫。 |

9.文本二评论汪曾祺的小说“近似生活”。请结合小说《熟藕》加以分析。

【知识点】 汪曾祺(1920-1997) 书评 中国现当代小说

二、文言文阅读 添加题型下试题

贞观元年,太宗谓侍臣曰:“自古帝王凡有兴造,必须贵顺物情。昔大禹凿九山,通九江,用人力极广,而无怨仇者,物情所欲,而众所共有故也。秦始皇营建宫室,而人多谤议者,为徇其私欲,不与众共故也。朕今欲造一殿,树木已具,远想秦皇之事,遂不复作也。古人云:‘不见可欲,使民心不乱。’

贞观二年,公卿奏曰:“依《礼》,

贞观四年,太宗谓侍臣曰:“崇饰宫宇,游赏池台,帝王之所欲,百姓之所不欲。帝王所欲者放逸,百姓所不欲者劳弊。孔子云:‘有一言可以终身行之者,其恕乎!己所不欲,勿施于人。’劳弊之事,

(节选自《贞观政要·俭约》)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )| A.为其无道故/天命陛下代之/陛下若以为足/今日不啻足矣/若以为不足更万倍/过此亦不足/ |

| B.为其无道故/天命陛下代之/陛下若以为足/今日不啻足矣/若以为不足/更万倍过此亦不足/ |

| C.为其无道/故天命陛下代之/陛下若以为足/今日不啻足矣/若以为不足更万倍/过此亦不足/ |

| D.为其无道/故天命陛下代之/陛下若以为足/今日不啻足矣/若以为不足/更万倍过此亦不足/ |

| A.“固知见可欲”与“崤函之固,自若也”《过秦论》)两句中的“固”字含义不同。 |

| B.季夏,夏季的最后一个月。古代把农历夏季三个月依次称作季夏、仲夏、孟夏。 |

| C.“诚不可施于百姓”与“此诚危急存亡之秋也”(《出师表》)两句中的“诚”字含义相同。 |

| D.“朕安得闻此言”与“然后得一夕安寝”(《六国论》)两句中的“安”字含义不同。 |

| A.唐太宗以大禹凿九山,通九江而没有人抱怨之事与秦始皇营建宫室却遭到人民极力反对之事对比,向大臣阐述了做事要贵顺物情之理。 |

| B.唐太宗要求自王公以下,第宅、车服、婚嫁、丧葬之事过于豪华就必须停止供应并查处,从而使得贞观年间社会崇尚简朴风俗。 |

| C.贞观二年,因为唐太宗有气疾,公卿于是上书请求修建一座暖阁给唐太宗居住,唐太宗考虑到会浪费许多人力物力,不允许修建。 |

| D.唐太宗认为不应为满足帝王个人的欲望而劳弊百姓,魏征趁机劝谏他吸取隋亡的教训,抑制个人的欲望。 |

(1)朕今欲造一殿,材木已具,远想秦皇之事,遂不复作也。

(2)朕德不逮于汉帝,而所费过之,岂为人父母之道也?

14.文中魏征认为隋朝灭亡的原因有哪些?请简要说明。

【知识点】 杂记(山川、景物、人事记)

三、古代诗歌阅读 添加题型下试题

哀郢二首①(其二)

陆游

荆州十月早梅春,徂岁真同下阪轮②。

天地何心穷壮士?江湖自古著羁臣。

淋漓痛饮长亭暮,慷慨悲歌白发新。

欲吊章华无处问③,废城霜露湿荆榛。

【注】①哀郢:本是屈原《九章》中的篇名陆游借以为题。郢,春秋战国时期楚国的都城,在今湖北江陵附近。②徂岁:言岁月流逝。下阪轮:下坡的车轮。③章华:指章华台,楚国离宫。

15.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

| A.首联先说荆州十月已是早梅初开的小阳春气候了,接着运用比喻的修辞手法,将时光的流逝比作下坡的车轮。 |

| B.领联紧承首联,由岁月轮转联想到人事代谢,感叹有很多像屈原一样被放逐的人,但也认为天地不会困住有壮志的人。 |

| C.颈联意境苍凉而悲壮,抒发了诗人心中那无法排解的报国无门的孤独、怨愤、惆怅、苦闷,深化了颔联的悲情。 |

| D.这首诗首联和尾联皆写景,遥相呼应,思路缜密,结构严谨:中间两联直抒胸臆,感情浓郁。情因景而发,主旨鲜明。 |

【知识点】 陆游(1125-1207) 咏史怀古