2024届普通高等学校招生全国统一考试压轴卷T8联盟语文试题(二)

全国

高三

二模

2024-05-11

586次

整体难度:

适中

考查范围:

阅读与鉴赏、作家作品、名篇名句默写、语言文字应用、作文主题、写作

一、现代文阅读 添加题型下试题

阅读下面的文字,完成小题。

材料一:

对“戏剧性”这一概念,历来众说纷纭。

戏剧本身有双重性,或者说,戏剧有两个生命。它的一个生命存在于文学中,另一个生命存在于舞台上。在中国古典戏曲中,有所谓“案头之曲”与“场上之曲”,指的就是戏剧这种存在方式上的差别。不过,好的戏剧作品应该同时具有很强的文学性与舞台性。古今中外那些经典的戏剧作品,都是既经得起读又经得起演的。只供阅读而不能演出的戏剧作品与只能演出而无文学性可言的戏剧作品,都是跛足的艺术。

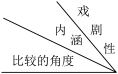

这样一来,我们在理解戏剧性这一概念时,首先就要分清它在文学性与舞台性两个不同层面上的含义及其区别与联系。举例来说,针对清代批评家金圣叹对中国古典名剧《西厢记》的评论,清代戏剧家李渔指出:“圣叹所评,乃文人把玩之《西厢》,非优人搬弄之《西厢》也。文字之三昧,圣叹已得之;优人搬弄之三昧,圣叹犹有待焉。”李渔说,如果金圣叹能克服这一局限,全面评价《西厢记》,就会“别出一番诠解”。显然,不论是从事戏剧创作,还是从事戏剧评论,都要既重戏剧的文学性,又重戏剧的舞台性。那么,对戏剧性的认识与把握,也就必须从这两个方面着眼,将“文人把玩”与“优人搬弄”统一起来而探其幽微、得其“三昧”。人们经常用“双刃剑”比喻一个事物同时具有利弊两端,这个比喻是蹩脚的——剑之两面有刃,用起来岂不更好?因此,如果用“双刃剑”比喻戏剧性,就十分贴切——一刃是从文学构成上讲的,一刃是从舞台呈现上讲的,合之双美,便是完整的戏剧性。今将两者的大体区别列表表示如下:

| 文学构成中的戏剧性dramatic dramatism | 舞台呈现中的戏剧性theatrical theatricality |

言说(表达)方式 | 戏剧休诗之书写(与抒情诗、史讨的诗性相区别):代言体 | 戏剧表演之表达(与音乐、绘画、雕塑等艺术的表达性相区别):人的表演 |

时空制约 | 时间性(戏剧情节的集中性与时间长度的限制) | 空间性(演员与观众之间的距离、舞台所占的空间) |

媒介、属性、持续的久暂 | 语言(包括有声之语言与无声之文字)、文学性、永恒性 | 有声之语言、形体、表演性、一次性 |

存在方式 | 内在的、潜隐的、“灵”的 | 外在的、显露的、“肉”的 |

主要创造者 | 剧作家、导演 | 导演、演员 |

被接受的方式 | 阅读 | 观看 |

必须强调的是,这两者的区别是相对的。当一部完整的戏剧作品被“立”在舞台上时,这两者就完全融为一体,不可分割了。文学构成中的戏剧性为舞台呈现中的戏剧性提供了思想情感的基础、灵感的源泉与行为的动力;后者则赋予了前者以美的、可感知的外形,也可以说,后者为观众进入前者深邃的宅院提供了一把开门的钥匙。这两者的完美结合,便是戏剧性的最佳状态。

诚然,不论在理论上还是在实践中,偏重一端者总是有的。历史上曾出现过只讲文学性不承认舞台性的倾向。譬如,在20世纪20年代的德国,当表现主义戏剧以“先锋”“革命”的姿态显示出追求舞台性的明显倾向时,其反对者就以强调戏剧的文学性来与之抗衡,宣扬只有“供阅读的戏剧”在艺术上才是完善的。当时在英国留学的朱光潜也认为“独自阅读剧本优于看舞台演出的剧……许多悲剧的伟大杰作读起来比表演出来更好”。另一种与此恰恰相反的倾向,则是极力排斥戏剧艺术的文学性。在整个20世纪,此一倾向的势力大大超过“否定剧场”一派。从“导演专制”倡导者戈登·克雷(1872—1966)到“残酷戏剧”的首创者安托南·阿尔托(1896-1948)与“质朴戏剧”的鼓吹者耶日·格洛托夫斯基(1933—),都以不同的戏剧观念与戏剧实践拒斥戏剧的文学性。

(摘编自董健、马俊山《戏剧艺术十五讲》)

材料二:

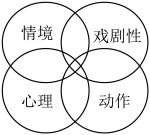

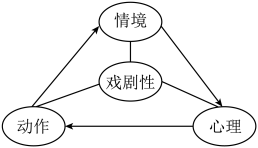

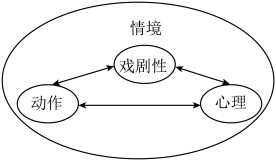

“戏剧性”包含了戏剧的“文学性”和“剧场性”,“戏剧性”的体验有不同的美感层次。所以,我们讨论“戏剧性”问题,首先要确定在哪个范畴中来探讨“戏剧性”。是在“文学文本”范畴内,还是在“舞台演出”范畴内,这一界定是讨论的前提。分析的对象和角度不同,对戏剧性的理解就会不同。如果把戏剧的文本和演出(也称“案头”和“场上”)看成一个完整系统的话,戏剧性和文本的情境、悬念、冲突的设置,场面的构思处理,外部形式的呈现都有不同程度的关系。“戏剧性”可以理解为戏剧艺术的一切本质特征在作品中的整体性表现。“戏剧性”不仅在于直观展现行动的过程中,也在于人物产生这个行动的内心过程;不仅在于直观表现某一事件的过程,也在于某一事件对剧中人物内心的影响。这就是心理的因素。此外,“戏剧性”还必须植根于戏剧的情境,也就是别林斯基所说的“包含在谈话的人的相互给予对方的痛切相关的影响中”,河竹登志夫所说的“同人和他者的潜在对立关系”,贝克所说的“能产生感情反应的”,阿契尔所说的“能让普通观众感兴趣的”,这些表述都表明了戏剧性的产生需要一定的情境,它与人物的心理和动作结合在一起。由此可见,戏剧作为一种“在场呈现”的艺术,它的“戏剧性”恰好存在于“情境”——“心理”——“动作”三者的辩证关系之中。脱离了虚构情境的心理和动作是生活本身,离开人的心理和动作的虚构情境也是没有意义的。“情境”“心理”“动作”在戏剧中是一个完整的系统,对戏剧性的形成都有其各自不可或缺、不可替代的意义。如果割裂地来看,容易导致对“戏剧性”理解的片面和不完整。“戏剧性”的出现和“情境”“心理”“动作”这三个戏剧“在场呈现”中的本质性特征都有关系,是这三种本质性特征的相互作用和整体性体现。

(摘编自顾春芳《戏剧学导论》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.材料一中的“案头之曲”与“场上之曲”中的“案头”和“场上”与材料二中所指相同,都指戏剧的文本和演出。 |

| B.材料一认为,用“双刃剑”来比喻一个事物利弊兼具是不够准确的,但可以非常贴切地比喻戏剧性所具有的两个方面。 |

| C.舞台呈现中的戏剧性赋予了文学构成中的戏剧性以美的、可感知的外形,而文学构成中的戏剧性对舞台呈现具有灵魂性作用。 |

| D.材料二中别林斯基、河竹登志夫、贝克、阿契尔等人的观点都表明了情境对戏剧性的产生具有不可忽视的作用。 |

| A.文学性或者舞台性的缺失都会使得戏剧作品存在缺陷,要么经不起读,要么经不起演,从而成为“跛足的艺术”。 |

| B.李渔认为金圣叹对《西厢记》的评价并不准确,如果金圣叹对戏剧的舞台性更加重视和了解,可能会更好地评价《西厢记》。 |

| C.较之于文学构成中的戏剧性,舞台呈现中的戏剧性更看重人的表演,更受空间性的制约,因此剧作家的创造作用微乎其微。 |

| D.文学构成中的戏剧性和舞台呈现中的戏剧性的区别是相对的,可见戏剧性与文本和演出有着不同程度的关系。 |

| A.尤·伊·艾亨瓦尔德认为只有把剧本放在书桌上,一人阅读,远避五光十色的喧嚣的剧场,作者与读者的“两个灵魂才能在静穆、隐秘之中达到理想的融合”。 |

| B.对于京剧艺术,有人提出“表演文学”的概念,认为“戏曲的表情达意是由两方面的文学构成的,一是戏曲的语言文学,一是戏曲的表演文学”,此说并不准确。 |

| C.“在场呈现”的戏剧情境需要心理和动作,如黑格尔说:“外在环境基本上应该从这种对人的关系来了解,因为它的重要性只是从它对于心灵的意义得来的。” |

| D.格洛托夫斯基用“排除法”强调戏剧的观演关系,排除了剧场中除观众与演员之外的其他因素,认为“在戏剧艺术的演变中,剧本是最后加上去的一个成分”。 |

A. | B. |

C. | D. |

【知识点】 学术论文

阅读下面的文字,完成小题。

在旷野里(节选)

柳青

他们进了乡政府的办公室。屋里屋外,立刻被围严了。这里那里,“县委书记”这几个字从这个人嘴里低声地送到那个人耳边,有人甚至探头从窗口往里看,屋里热得没法停。乡长和文书推着挤进来的村干部们出去,因为住着没有高烟囱的小屋的庄稼人身上总带一股烟熏气,加上汗水的酸味,空气坏得呛人。朱明山叫乡干部不要推他们,索性到院里的阴影里去谈。

“我们这回是和棉蚜虫斗争,又不怕走漏了消息!”他的话总唤起人们愉快的笑容。

蔡治良用勤快的脚步从人群中走过来。崔浩田介绍着,朱明山就和他握手。他虽去城里开过几回会了,可是在熟识的乡党们面前,县委书记单单和他谈话,他拘束得眼不知往哪里看好。

“治良同志,”朱明山喜欢的眼光盯着他消瘦但是坚决的长脸,“咱们要在你们这里首先突破棉蚜虫的阵势,你看能行吗?”

“能行!”蔡治良点头说,眼角里瞟见多少人抿嘴笑着盯他,面部表情更吃力了。他只是不时咳嗽着,好像清理着喉咙准备说话的样子。人们等着他说话,可是他竟再连一声也没吭。

朱明山见这个植棉能手有点过分紧张,他就叫把乡长和文书也叫到跟前,同崔浩田和李瑛研究开会的事。李瑛把工作组和乡干部商量的办法和程序谈了谈。朱明山听了,摇了摇头。

“我看不需要那么多的人讲话。这又不是举行什么仪式!不要把时间浪费在讲话上了。”这套讲究形式的做法一直搞到乡下使朱明山控制不住愤懑。

乡长脸上很难看。他努着厚嘴唇讷讷地说:“村干部不实干,推不动群众。他们拿个传话筒满街喊叫治虫,我们一走,他们就把传话筒换在胳膊底下,和群众一块儿说没信心的话哩……”

“说啥哩嘛!”有一个挤在跟前的村干部不满意地走开了。他一边走一边喃喃说:“一开会不是半夜就是鸡叫,说过来说过去就是那几句,谁个倒有信心嘛?”

“以前的办法不对,这不是县上派的工作组连夜下来了吗?"蔡治良转身对那走开的人倔强的背影和解着,又转过身来建议,“开会吧,那两个村的干部来了。”

朱明山、崔浩田和李瑛一看,院里刚进来五六个人,后边继续往里走。

“开会,”朱明山对崔浩田说,“还是你讲一下吧,简单一点。”

“你不讲几句吗?”

“我讲什么?科学最有力量的宣传是实验。”

于是乡长宣布开会,区委书记站在正屋的门台上讲话了。四十多个村干部在小院里溜墙根和房檐的阴影蹲了一圈。朱明山在乡政府办公室的门坎上坐下来抽烟,转眼注视着一圈听众情绪上的反应。

开始的时候,人们瞪大了眼睛盯着崔浩田,用心地听着,好像唯恐有一句陕北口音听不明白。后来渐渐越来越多的人,脸上显示出满意的笑容。当崔浩田讲到科学不是依靠行政命令,也不是依靠反复唠叨,而是依靠成功的实际打破迷信的时候,有些村干部把嘴里噙的烟锅拔开,对身旁的人信服地点头。刚才不满地走开的那人蹲在朱明山对面的墙根大声说:“开头这么办就畅了!”

“没有拿来两个喷雾器?”乡长觉得这人好像有意在县委书记面前臭他,忿愤地质问,“是不是两个摆弄瞎了一对?”

“老百姓没见过那东西,这个一弄那个一弄就坏了。”有人辩解。

崔浩田制止了争吵,继续把话讲完。他一讲完,到处议论开了。一个拐角处发生了争执。有人打赌说,经过两三天给村干部和群众的棉地试办,一定能把全部群众发动起来;有人则说能发动大部分,而不敢说全部。

“众位同志,”蔡治良站起来了,“依我的意见,咱们先不要说这些白话。你们算一算账,大部分人把棉花治好了,就是还有些打不破迷信的人呢,他们愿意眼盯着叫油汗把棉花吸干?”全院的人静下来了,他才又说:“我有个意见……”

朱明山高兴地从板凳上站起来,看这个植棉能手会提出什么意见。

“我这个意见可是想出来的,没试验过。”蔡治良首先声明,然后才说,“早上我听见李瑛同志说要发动全体都治虫,刚才我泡烟叶水的时候就想:要把棉花地的虫一概治了,要多少烟叶呀?”

“对哩。”有人同意。

“再说柴灰吧,”蔡治良继续说,摇摇头,“那东西不怎呛人,劲儿不大。”

“上地去。”又有人插嘴。

“我想出个办法,大家看怎样。”蔡治良最后才说,“你们说那辣子好呛人?一斤能热多少水?熬一担,掺几担白水,味还不小吧?”

“好意见,好意见!”全院的人嚷着。

朱明山不由得走到蔡治良跟前,心里想:这个人的钻研精神比有些干部强百倍。

“还有,”蔡治良进一步说,“烟叶和辣子不能用完,人还要吃;煤油人不吃。笑啥?那东西掺上水治虫,虫还活得了?那东西和硫磺、石灰还不一样,轻一点重一点,没蚀劲儿。”

“还有吗?”朱明山高兴地问,也像还不满足。

“想到的就这些,”蔡治良仍然拘束地说,“这是烟叶呛得我想起的,不敢保证能顶事。”“所有这些新办法,都要在这几天里试验。”朱明山向崔浩田和刚刚从屋里出来的李瑛吩咐,“以后再提出来的办法,也要试验。试验成功就请大家参观。”

“药械已经准备好了。”李瑛报告。

“准备好了就出动。”

(有删改)

6.下列对小说相关内容的理解,正确的一项是( )| A.乡长和文书把挤进乡政府办公室的村干部们推出去,是因为村干部们身上带着烟熏气和汗水的酸味。 |

| B.朱明山的话“总唤起人们愉快的笑容”,说明他说话有水平讲艺术,也体现了人们对他话语的认同。 |

| C.乡长做过一些治理棉蚜虫的工作,但引起一名村干部不满,这个村干部故意在县委书记面前让他难堪。 |

| D.蔡治良的意见中提到了烟叶、柴灰、硫磺、石灰,并说过“泡烟叶水”,可见已对这些进行过试验。 |

| A.本文开头部分富有场景感,既写出了人们争着去看“县委书记”的迫切之情,也引出了蔡治良、崔浩田等人物,点面结合。 |

| B.“努着厚嘴唇讷讷地”“不满意地”“一边走一边喃喃”等限定语的使用,使并不剧烈的动作蕴涵着多重含义,突出了人物的个性。 |

| C.本文在人物对话上体现浓郁的地方特色,甚至叙事也带有方言俚语的痕迹,同赵树理《小二黑结婚》一样,幽默而充满乡土气息。 |

| D.本文多次写到“打破迷信”“实验”“试验”,体现了对科学实效的重视,真实反映生活,深刻揭示社会转折时期的走向。 |

9.有评论认为,《在旷野里》“意味着柳青的文学关注点转向社会主义建设时代”,请结合本文谈谈你的理解。

【知识点】 柳青(1916-1978) 中国现当代小说

二、文言文阅读 添加题型下试题

阅读下面的文言文,完成小题。

材料一:

范先生者,讳梈,字德机,临江清江人也。少家贫,力学,有文章,工诗,尤好为歌行。年三十馀,辞家

伯生尝评之曰:杨仲弘诗如百战健儿,范德机诗如唐临晋帖。以余为三日新妇,而自比汉庭老吏也。闻者皆大笑。余独谓范德机诗以为唐临晋帖终未逼真,今故改评之曰:范德机诗如秋空行云,晴雷卷雨,纵横变化,出入无朕。

其居官廉直,门下不受私谒。历佐海北、江西、闽海三宪府。三弃官养母,天下称之。尝一拜应奉翰林文字,而有闽海之命,不

(节选自揭溪斯《范先生诗序》)

材料二:

持身廉正,莅官不可干以私,疏食水饮,泊如也。为文雄健,追慕先汉。古近体诗尤工,蔼然忠臣、孝子之情,如杜子美。又善大小篆、汉晋隶书。金溪士危素慕其风,数从游处。未终前两月,往哭其母,时疾已剧,尫赢骨立,谓素曰:“世道之卑、

(节选自吴澄《范亨父墓志铭》)

【注】①越文敏公:越孟频,元代大书画家。“文敏”为谥号。②至顺:元文宗年号宁宗沿用不改。③亨父:范梈一字亨父。

10.材料一中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。又如空山A道B者C辟D谷学仙E瘦骨崚增G神气H自若。

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )| A.北,指向北,与《鸿门宴》中“若入前为寿”的“前”用法相同。 |

| B.教授,指讲解经义、掌管课试的官员,与现在的“教授”含义不同。 |

| C.果,指实现,与《桃花源记》“未果,寻病终”中的“果”词义相同。 |

| D.士气,指读书人的气节,与“士气不振”中的“士气”含义不同。 |

| A.范梈出身贫寒,但能努力学习,诗文都写得很好。三十余岁时离开家乡到京城,在集市上算卦,见到的人都敬重他,认为他不是江湖术士。 |

| B.范梈在京城知名后,被人推荐人仕为官。他清廉正直,曾经在三处宪府中担任僚属。为奉养母亲,多次自动解职去官,受到天下人的称赞。 |

| C.虞集曾点评四人之诗,认为范梈的诗如唐人临摹晋人字帖。揭溪斯不同意这种看法,他改用一系列比喻,对范诗的特点作出了准确的描述。 |

| D.危素仰慕范的风范,多次与他交游。范梈去世前两月,病势已很沉重,自知恐不久于人世,还为世风的卑下而担忧,勉励危素奋发图强。 |

(1)已而为董中丞所知,召置馆下,命诸子弟皆受学焉。

(2)持身廉正,莅官不可干以私,疏食水饮,泊如也。

14.范为何被称作“千载士”?请根据两则材料,简要概括其原因。

【知识点】 杂记(山川、景物、人事记)

三、古代诗歌阅读 添加题型下试题

阅读下面这首明诗,完成小题。

至吴淞江①

高启

江净涵素空,高帆漾天风。

澄波三百里②,归兴与无穷。

心期弄云月,迢递辞金阙。

晚色海霞销,秋芳渚莲歇。

久别钓鱼矾,今朝始拂衣。

忘机旧鸥鸟,相见莫惊飞。

【注】①洪武三年(1370)七月,高启力辞户部右侍郎之职,获准回归故里苏州。这首诗即写于归途之中。②此句写太湖景象。吴淞江发源于太湖瓜泾口。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )| A.首二句寓情于景,与“舟遥遥以轻,风飘飘而吹衣”二句有异曲同工之妙。 |

| B.“澄波”与首句形成了照应,诗人回乡的兴致犹如太湖的清波一样无穷无尽。 |

| C.“云月”代指自然。诗人期待与自然为友,因此毅然辞别了远离家乡的帝都。 |

| D.江上晚霞已经消逝,水边莲花也已开谢,象征着诗人阅尽官场繁华终归平淡。 |

【知识点】 写景抒情