材料一:

金庸小说从文化角度构建了中国的民族国家形象,建立了一个磅礴宏伟的“文化中国”,从而赢得了读者的喜爱。这是金庸小说的决定性魅力。

金庸的作品涉及几乎所有的中国文化分区,从《雪山飞狐》中的雪山极顶到《天龙八部》中的苍山洱海,从《书剑恩仇录》中的新疆雪莲到《笑傲江湖》中的福建山歌……经常在一些大部头的作品中带领读者进行全方位的中国文化旅游。金庸不仅描绘出了各地不同的景物、风俗,更写出了各地文化本质上的区别,使读者鲜明地感受到中国文化的“版块构成”。例如郭靖成长于蒙古大漠,黄蓉成长于东南海岛,萧峰成长于中原武林……这些人物身上的个性都与他们的“水土”密不可分。

金庸笔下的中国文化,在时间轴上也是富有变化的。同是儒家思想,在金庸笔下,宋朝时显得博大刚健,如郭靖与萧峰成为金庸小说中最高大的英雄;到了明末清初,儒家文化更显得酸腐可笑、百无一用,《书剑恩仇录》中的陈家洛自负文武双全,结果一事无成。金庸在表现中国文化时,并非一味弘扬,而是带有鲜明的批判。

金庸小说中这些“大文化”的展现是建立在具体描摹的基础之上的。例如在《天龙八部》中,金庸就通过对一个不知名的灰衣老僧的描写,充分展现了他对“大文化”高超的驾驭能力。灰衣老僧轻而易举地制服了所有的超一流高手,他在给天下英雄论述佛法与武功的关系时说,练武功本是为了提高佛法境界,然而佛法境界达到很高时,却又不屑于练武功了。这种对“大文化”的理解,让金庸在写作时挥洒自如。

上世纪50〜70年代的文学作品,对中国古代的文化传统否定多而肯定少,竭力给读者造成一种“开天辟地”的新气象。这样的国民文学使读者心理长期处于比较紧张的状态,相比之下,金庸小说所建立的民族国家形象,则从容、厚重,更具长久的稳定性。

(摘编自孔庆东《金庸与国民文学》)

材料二:

“侠”是中国历史上一种独特的历史文化现象。

汉代史家司马迁从侠客所表现出的超人的精神力量和其在民众中的影响力出发,始对侠客立传,并对侠义精神进行了极度褒奖和强力推崇。汉代以后,游侠虽从正史中销声匿迹,然而侠义精神作为传统文化观念、时代精神的产物与人们自觉的价值选择,经过口头传说与文人歌咏,在大众潜意识中形成一种理想的人格精神,从而融进了民族文化的血脉之中,丰富了民族文化基因库,成了正义的体现与象征。

接汉而降的魏晋南北朝时期是侠义精神的重要转折点,侠义精神由史家传颂过渡到文人歌咏时期,由历史写实式书写转向文学想象和浪漫发挥。与两汉相比,侠义精神对文人士风的影响更加深入,动荡不安的时代环境促使文人希图立功乱世、扬名立万的雄心壮志与游侠不爱其躯、仁义至上的人生信条一拍即合,建安骄子曹植不禁发出了“捐躯赴国难,视死忽如归”的感叹。六朝以来,文人士子纷纷于咏侠诗中流露出对侠义精神的向往,徜徉乐游于侠的精神世界,侠的人生道路和价值追求成为文人理想人格与精神气质的有机组成部分。而唐代宏大的社会气象、强盛的国家实力与巨大的文化融合力更是文人歌咏侠义精神的天然土壤。

宋诗沿着唐诗辉煌的留风余脉继续演绎着千载不衰的侠义精神,诉说着文人耿耿报国之心。此时有岳飞“八百里路云和月”的侠义精神梦幻之旅、“壮士饥餐胡虏血”的国仇家恨,也有晚年陆游“家祭无忘告乃翁”的家国梦萦。此时的侠义精神与国家民族的盛衰荣辱连在了一起,侠义情、家国恨不分彼此、合二为一。在明清时期,古典文化进入整合时期,侠义精神并没有“躲进小楼成一统”,不仅静态地寄身于《水浒传》《三国演义》等集大成的章回小说与历史回忆中,更弘扬于戚继光、俞大猷捐躯赴国难的英雄壮举中。近代文人更是在国家民族遭遇空前危亡变局的关键时刻,以侠义精神著书立说启蒙愚昧国民、激起民族斗志。

(摘编自张吉珍《中国文学中的侠义精神论释》)

材料三:

往昔人们看武侠小说,总认为它们是一种难登大雅之堂的低俗读物,怡情消遣尚可,要专注研究则似乎太小题大做,正统的文化界对之更是不屑一提。然而,我却不以为然。如金庸的小说中,有不少的成分都是根据中国传统文化的儒释道思想转化而来的,武功招数、人名地名、情节设计、人物性格……其深厚的国学底蕴,是很多现当代小说都难以攀及的。同时,因为武侠小说有着一种更平易近人的亲和态度,让读者消除了和文学之间因敬畏而产生的陌生感和距离感,能够更自然地把一些传统文化的知识根植在思想之中。读者无意识的自我改造提升,其实正是一个民族的文化境界在潜移默化中缓步上移的必经过程。

从读者的角度看,由于现代经济社会发展的步伐极其急促,人们心理的普遍浮躁已是不可改变的事实。在烦嚣和压力之下,要静心看那些厚重沉实的古文经典,耐性听远古的回音,也确实不是每一个人都能够做到的。武侠小说正在读者与学术的距离中筑建着一个异类的文化架构,摆脱经院文学一直传承的固定思维模式,给予文化另一种生存。

(摘编自宋韵琪《武侠:给予文化另一种生存》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.金庸著作几乎涵盖中国各个文化分区,每一部经典作品,都能带你进行全景式文化旅游。 |

| B.金庸对中国文化并非一味弘扬,也带有鲜明批判,其建立的民族国家形象更具有稳定性。 |

| C.随着读者素质的提高,武侠小说如今已得到了专家学者的关注,开始进入研究者的视野。 |

| D.虽然汉代以后武侠小说销声匿迹,但侠义精神作为正义的体现与象征,已融入民族血脉。 |

| A.构建“文化中国”是武侠小说赢得读者的决定性因素,金庸小说就很好地证明了这一点。 |

| B.金庸作品中许多人物的个性鲜明,带有很强的区域特征,让读者感受到不同地区的文化。 |

| C.汉朝以后,侠义精神由史家传颂过渡到了文人歌咏时期,其对文人士风的影响更加深入。 |

| D.武侠小说平易近人,让读者消除和文学之间的距离感,使其在潜移默化中接受传统文化。 |

相似题推荐

在一个盘子里共餐的会食方式,虽然是中国传统饮食文化的重要内容之一,但以现在的眼光看,它算不上优良。其实,会食制产生的历史仅一千多年,而优良的分餐制比它古老,我们可以寻到不少证据证明:分餐制在古代中国曾实行了至少三千年。

古代中国人分餐进食,一般都是席地而坐,面前摆着一张低矮的小食案,案上放着轻巧的食具,重而大的器具直接放在席外的地上。现代考古已经发掘到了公元前2500年时的木案实物。在山西襄汾陶寺遗址发现了一些用于饮食的木案,以及与木案形状相近的木俎,俎上放有石刀、猪排或猪肘,这是我们今天所能 见到的最早的厨房用具实物。陶寺遗址的发现,不仅将食案的历史提到了 4500年以前,而且也指示了分餐 制出现的源头。古代分餐制的发展与这种小食案有不可分割的联系,小食案是礼制化的分餐制的产物。随 着饮食礼仪的逐渐形成,正式的进餐场合不仅有了非常考究的餐具,还有了摆放餐具的食案,于是一人一案 的分餐形式出现了。

会食制的诞生大体是在唐代,这种饮食方式的改变,源于桌椅形制的改变——周秦汉晋时代,筵宴上实 行分餐制,用小食案进食是重要原因;而高桌大椅的出现,成为分餐制向会食制转变的一个重要契机。及至 唐代,各种各样的高足坐具已相当流行,垂足而坐已成为标准姿势。1955年在西安发掘的唐代大宦官高力 士之兄高元珪墓,发现墓室壁画中的墓主人像。他端坐椅子上,双足并排放在地上,这是唐代中期以后已有 标准垂足坐姿的证据。可以肯定,至少在唐代中晚期,古代中国人已经基本上抛弃了席地而坐的方式,最终 完成了坐姿的革命性改变。

用高椅大桌进餐,在唐代已不是稀罕事,不少绘画作品都提供了可靠的研究线索。如传世的《备宴图》,描绘了宫中大宴准备的情形:在巍峨殿宇的侧庭,摆着大方食桌和条凳,桌上摆满了餐具和食品。大约从唐 代后期开始,高椅大桌的会食已十分普遍,无论在宫内或是民间,都是如此。家具的革新直接影响了饮食方式的变化。而家具的稳定发展,也保证了饮食方式的恒定性。不过,在晚唐五代之际,虽然场面热烈的会食 方式已成潮流,但还只是一种有会食气氛的分餐制。人们虽然围坐在一起,但食物还是一人一份,这种以会食为名、分餐为实的饮食方式,是古代分餐制向会食制转变过程中的一个必然发展阶段。

到宋代以后,真正的会食——即具有现代意义的会食才出现在餐厅里和饭馆里。在传世绘画《清明上河图》中,汴京的餐馆里摆放的都是大桌高椅;宋代墓葬的一些壁画上,也有不少夫妇同桌共饮的场景。宋 代的会食,由白席人的创设可以看得非常明白。《东京梦华录》就提到了这种特殊的职业,下请书、安排座次、劝酒劝菜,谓之“白席人”。白席人正是会食制的产物,他的主要职责是统一食客行动、掌握宴饮速度、维持宴会秩序。现代虽然罕见白席人,但每张桌面上总有东道主一人,他的职掌基本上代替了白席人,他要引导食客一起举筷子,一起将筷子伸向同一个盘子。

分餐制和会食制都是历史的产物,那种实质为分餐的会食制也是历史的产物。当前正值新冠肺炎防控 的关键时期,人们开始思考混用碗筷以及会餐制隐藏的风险。目前,可以仿照唐代的“大桌分食”。这种分餐制借了会食制固有的条件,既有热烈的气氛,又讲究饮食卫生,而且弘扬了优秀的饮食文化传统。

(摘自《分餐制在古代中国至少流行了三千年》,《光明日报》2020年4月18日,有删改)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.会食制不如分餐制优良,其中一个重要原因是会食制的历史不如分餐制的历史悠久。 |

| B.在陶寺遗址发现的迄今所见最早的厨房用具实物,指示了分餐制在我国出现的源头。 |

| C.家具革新促使古代中国人的坐姿发生了革命性改变,这也直接导致了饮食方式的改变。 |

| D.现代宴饮时,桌面上有代替古代“白席人”作用的东道主,由他负责统一食客行动等事务。 |

| A.文章以时间为经线,以饮食方式的变化为纬线组织全文,介绍中国饮食文化的演变历史。 |

| B.文章论证兼顾现实与历史,采用了对比论证、举例论证和类比论证等多种手法。 |

| C.文章以《备宴图》里的画面为例,有力地证明高椅大桌的会食方式已在唐代流行。 |

| D.文章末段总结全文,点明分餐制在当下的意义,并引导人们采用健康的饮食方式。 |

| A.《礼记•礼器》记载:“天子之豆二十有六,诸公十有六,诸侯十有二。”虽是为强调地位尊卑,但客观上也 反映了分餐制的存在。 |

| B.《鸿门宴》中“项王、项伯东向坐;亚父南向坐——亚父者,范增也;沛公北向坐,张良西向侍”也证明了分 餐制在中国历史悠久。 |

| C.严峻的疫情形势之下,分餐制将被越来越多的国人接受。这既能弘扬中华优秀的饮食文化传统,也是 我们最终取得抗疫胜利的关键。 |

| D.中国古代的分餐制跟西方的分餐制有区别,中国的分餐制是礼仪等级制度的产物,西方的分餐制则有饮食卫生等方面的考虑。 |

宴饮文化

宴饮文化是中国古代文化的重要组成部分。在文化学者看来,宴饮可不是简单的饮食烹饪问题,而是关乎国家政治的重要问题。我国考古学发掘证明,在远古时代,先后出现了两种宴饮的方式,第一种是竞争性宴饮,第二种是礼仪性宴饮。宴饮是早期部落(国家)的资源控制策略,是当时部落(国家)的贵族群体之间谋求更大利益和权力的工具之一,也是部落(国家)对外显示其“软实力”的方式。

在大汶口文化晚期的尉迟寺遗址,考古学家们发现了宴饮的存在。陕西灵宝有一个西坡遗址,出土了距今5 500~6 000年的“宴会大厅”。这是一个83平方米的宴会厅,用于部落贵族举行盛宴。宴会规模之大、食品之丰富,令人惊叹。那么,在五六千年前的中国大地上,举行这样的盛宴,目的何在呢?原来,在新石器时代,部落内部还没有严格的等级划分,部落之间的竞争是社会的主要矛盾,宴饮也就成了部落之间进行竞争的一种“武器”。在食物极其匮乏的远古时期,一场盛宴是该部落实力强大的最好证明,对外具有极强的吸引力和感召力,这也就是今天所谓的“软实力”。

进入了早期国家时代之后,宴饮的地位更加重要,出现了“礼仪性宴饮”。这时的宴饮高度重视用餐器皿的规格,餐具由新石器时代的陶器变成了青铜器。伴随着社会关系出现裂变,宴饮也成为等级分化的标志。上层贵族希望通过大型宴会,一方面提升自己的威望,获取拥戴,巩固现有的权力;另一方面,也借以彰显自身的高贵和富有,宣示其统治阶层的身份。到了距今约4 000年前,作为“礼仪性宴饮”最高规格的“国宴”正式登上了历史的舞台。早期国家举办盛大的“国宴”,能够宣扬国威,宴会越丰富、越奢华,说明这个国家越富足、越发达,从而震慑四方,不战而屈人之兵。

远古时代,食物是最稀缺的资源,谁控制了食物,谁就拥有了权力。早期国家最大的威胁,不是侵略,而是饥饿,国之根本就是食物供给。作为“软实力”的宴饮,与作为“硬实力”的军队一样,在早期国家的政治关系中占有非常重要的位置。

(有删改)

1.下列关于宴饮是“关乎国家政治的重要问题”的理解不正确的一项是( )| A.宴饮是早期部落资源控制的策略,是当时国家政治生活的体现。 |

| B.部落贵族往往需要通过宴会的规模和食品的丰富程度来展示部落的软实力。 |

| C.宴饮之所以成为部落竞争的“武器”之一,是因为当时物质生活极其匮乏。 |

| D.随着社会的发展,宴饮逐渐成为等级社会的标志,“国宴”登上了历史舞台。 |

| A.新石器时代,部落内部没有严格的等级划分,宴饮是部落之间进行竞争的武器;早期国家时代出现了等级划分,因而产生了礼仪性宴饮。 |

| B.新石器时代,“竞争性宴饮”使用的餐具是陶器;进入早期国家时代,“礼仪性宴饮”使用的餐具规格由陶器变成了青铜器。 |

| C.“竞争性宴饮”的规模越大、食品越丰盛,证明部落实力越强;“礼仪性宴饮”是为上层贵族巩固权力,为国家宣扬国威的。 |

| D.“竞争性宴饮”是因为食物是稀缺资源,通过食物控制权力;而“礼仪性宴饮”是因为国家的富足、发达。 |

| A.“竞争性宴饮”与“礼仪性宴饮”都有规模大、食品丰富的特点,都是“软实力”的体现。 |

| B.在新石器时代,盛大的宴饮活动是部落贵族们在内进行权力争斗、对外宣示实力的工具。 |

| C.在早期国家时代,青铜器成为礼仪性宴饮的餐具,说明当时的生产力有了飞跃发展。 |

| D.宴饮文化是中国古代文明的重要组成部分,在早期国家政治关系中占有重要地位。 |

材料一:

流经中国九省区的黄河,是中华民族的母亲河,它滋养的土地创造出了璀璨的黄河文化,铸就了中华民族的根和魂。

黄河文化作为一种大河文化,是一种具有黄河地理特点的旱地农耕文化,有着明显的地域特色。它起源早,成熟快。黄河流域拥有适宜的气候、肥沃的土壤,先民们很早就创造了辉煌灿烂的农业文化。在距今7500年左右的河北磁山和河南裴李岗文化遗址中都发现了大量炭化的粟类,家畜、家禽的化石以及石斧等生产工具。殷商时中国的蚕丝纺织已达到较高水平,卜辞中屡次出现桑、丝、帛等字。河南安阳殷墟出土的甲骨文的造字方法、单字数量和笔画工整程度都表明其为一种较为成熟的文字系统,因此汉字的起源应该很早。文字的产生使黄河文化迅速成熟。现在,有些历史悠久的黄河文化遗址、文献遭到了破坏损毁,黄河文化中的优秀内核也遭到破坏和侵蚀,推进黄河文化遗产的系统保护刻不容缓。

黄河文化的另一特征是政治色彩鲜明,这与黄河流域旱地农业的特点有关。旱地农业必须以水利设施为基础。人们共同关心、治理与他们的生存休戚相关的水利问题,从而养成了关心社会问题的文化心理。另外,治水斗争和水利灌溉事业也需要形成集中的社会权力,从而促成了国家的产生。儒家学说就是在这种关心政治的文化心理下逐渐形成的。孔子几乎把一切问题都看作是政治问题。在他看来,孝顺父母、友爱兄弟即是一个政治问题,读书学习也是为了参与政治。政治问题在人们的一切社会生活、精神生活中占有最重要、最突出的位置。这就是黄河文化、儒家精神最重要的特色,其中熔铸了中华民族的精神风范、价值理念和民族心理。

黄河文化绵延发展数千年,虽不断遭受外部文化的入侵,但始终保持其道统,显示出强大的同化能力。黄河文化以它博大的胸怀,吸纳周边多种原始文化,形成了文明国家。中国对外的经济联系、文化交流、政治外交也主要兴起和发展于黄河流域。早在汉朝,中央政权就曾派遣张骞等人出使西域,开辟从长安经甘肃、新疆,到中亚、西亚,并连接地中海各国的陆上通道,建立起中原王朝与西亚和欧洲的政治、贸易等联系。这条通道也成为古代中国与西方所有政治经济文化往来的主要通道,即丝绸之路。千年来,丝绸之路上经济贸易往来频繁,对外文化交往极为活跃。在交流过程中,黄河文化不仅扩大了自身影响力,也不断从其他地域和民族文化中汲取营养,展示了多元一体、兼容并包的特点,在数千年的发展进程中历久弥新,至今仍保持着旺盛的创新动能和发展活力。

(取材于牛建强等的相关文章)

材料二:

黄河在造就中华民族伟大文明、灿烂文化的同时,也曾因频繁改道、泛滥,给两岸人民带来了深重灾难。治理黄河一直是中华民族安民兴邦的大事。

黄土高原地区总土地面积64.06万km2,水土流失极为严重。历史上黄河下游河道决口改道频繁,“黄泛区”良田沙化,风沙弥漫,生态环境遭到极大破坏。新中国成立以来,在黄土高原坚持不懈地开展大规模的水土流失治理,实施了退耕还林还草等政策,使黄土高原的土壤侵蚀面积、强度减小,沙尘暴次数减少,自然生态得到有效修复,构建了西北地区重要的生态屏障,扭转了黄河下游决口改道的历史。70年来,黄河岁岁安澜。

黄河治理面临的另一大难题是断流。黄河断流导致了严重的水环境污染、河口湿地萎缩和生物多样性衰减等重大生态环境问题。自1999年我国实施黄河干流水量统一调度等政策以来,黄河下游再没有发生过断流,沿黄湿地补水需求得以满足,河流湿地面积增加,河道基本生态功能恢复,黄河生命健康得以维护。

此外,通过强化流域内节能减排、工业污染治理等措施,黄河水质恶化趋势得到遏制,黄河干流兰州、包头、潼关等重要河段水体水质明显好转,水体功能恢复,为水生生物的繁殖、栖息提供了支撑,为水生生态系统的修复提供了保障。

黄河治理还有巨大的社会效益。黄河决口历史的扭转,避免了大量的人民群众伤亡和巨大的经济损失,避免了道路、生产生活设施以及引黄灌溉系统等遭受破坏,为黄河流域人民安居乐业提供了保障。黄河作为我国重要的供水水源,为山西、鄂尔多斯等国家重点能源基地提供水源保障,为保障国家能源安全做出了巨大贡献。黄土高原水土保持工程建设减少了入黄泥沙,不仅改善了生态环境,还增加了区域内耕地面积,促进了当地脱贫致富。引黄灌溉、引洪放淤等措施还有效利用了黄河水含沙量大的特点,放淤改土数十万公顷,形成了良田,为粮食连年增产提供了重要保障,不仅满足了流域内的需求,还供给流域外其他省区,为国家粮食安全做出了重要贡献。

人民治理黄河70年取得了巨大而辉煌的成就。为谋求黄河长治久安,维持黄河健康生命,支撑流域及相关地区可持续发展,今后还需要继续加大黄河治理开发与保护力度,让黄河永远造福中华民族。

(取材于李文学的文章)

1.根据材料一,下列理解符合文意的一项是| A.殷商时期纺织业高度发达,促进了甲骨文的成熟。 |

| B.水利问题与黄河流域人民的生产和生活联系密切。 |

| C.我国的对外经济、文化、政治交流都发源于黄河流域。 |

| D.丝绸之路的开通使汉朝成为黄河文化最鼎盛的时期。 |

| A.阻止了黄河决口改道,保护了人民生命财产安全。 |

| B.流域内大量水土流失和沙尘暴,都得到有效治理。 |

| C.解决了黄河下游断流问题,增加了沿黄湿地面积。 |

| D.杜绝了泥沙入黄的现象,维护了黄河的健康生命。 |

| A.材料一认为治理黄河水患、开发黄河水利促进了黄河文化形成。 |

| B.材料二认为要改善黄河的水体水质,必须抑制流域内工业发展。 |

| C.两则材料关于农业生产对黄河文化发展的作用,看法是相反的。 |

| D.两则材料都列举了黄河流域的考古发现和客观数据,令人信服。 |

材料一

为何失实信息屡屡出现在网络中?在《2017年中国网络媒体公信力调查报告》中我们可以得到一些启示,这是信息供给严重过载和用户注意力严重缺失造成的。报告认为,尽管当前互联网新闻生产及传播的便捷性、时效性等优势已经充分获得网络新闻信息用户的认可,但新闻资讯的质量却没有同步提升。在新闻的诸多属性中,真实性是当之无愧的第一核心属性,脱离了真实性,新闻便失去了其所有价值。新闻的真实性和新闻媒体的被信任程度是相互作用的,新闻媒体信用程度越好,其生产的新闻可信性就越高,而新闻可信度越高,为受众带来的价值回报就越高。

(摘编自《让新闻回归本真——记<2017年中国网络媒体公信力调查报告>发布》)

材料二

近年来兴趣类个性化推荐资讯产品成为市场上一大趋势,并在2017年迎来井喷式发展,个性化推荐产品,符合用户对兴趣、娱乐化、个性化内容的需求,其用户活跃量增长迅猛也就不足为奇。但从工信部的报告中不难发现,在信息过载的媒体环境下,用户对网络媒体的可信度、真实度、责任感,对高品质内容的需求和期待依然强烈。客观真实的新闻报道和高品质的内容相较于个性化资讯,更能获得用户的好感度。兴趣推荐类资讯产品好感度排名靠后这一现象,也将督促整个网络媒体平台行业提升其自身的媒体专业性和公信力。

(摘编自《2017年网络媒体现状:用户活跃量稳增公信力却没悉数跟上》)

材料三

媒体公信力报告显示,体制内媒体的媒体满意度整体高于商业类媒体。人民网,新华网以及人民日报客户端,澎湃新闻客户端表现较好;商业类媒体平台中只有少数媒体如腾讯网,腾讯新闻客户端等跻身第一阵营。

在用户信任度与社会责任感方面,位于第一梯队的新闻网站有人民网、新华网、腾讯网,同样位于第一梯队的新闻客户端有人民日报、澎湃新闻、腾讯新闻。体制内媒体在用户信任度和社会责任感方面表现非常好,商业类媒体较为欠缺,而腾讯网与腾讯新闻客户端位居商业新闻品牌第一位。

在覆盖率与影响力的维度上,商业类媒体比体制内媒体表现好。其中,位于第一梯队的腾讯网与腾讯新闻客户端,成为网民访问量最大、用户选择度最高的商业类网络媒体平台。然而,越是有影响力的媒体,就越需要提高用户信任度和加强社会责任感,在新闻报道的过程中更要认真审核信息,深度挖掘新闻、杜绝有偿报道等。这样,商业类媒体才能在高覆盖率和强大的影响力下树立自身的权威性。

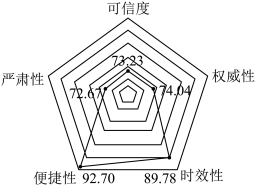

中国(商业)网络媒体的满意度图谱

(摘编自《工信部舆情中心报告:网络媒体公信力有待提升》)

材料四

新闻素养应该成为公民素养的一部分,全民都要掌握必要的新闻知识。这要求我们判断:新闻是什么内容;新闻的内容是否完整;信息源是谁,是否可靠;新闻提供了哪些证据,是怎样检验或核实的;有没有其他可能性的解释或理解,有没有必要知道这些信息。

(摘编自江禾《如何在“后真相”时代坚守新闻真实》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.尽管互联网新闻生产及传播已经具有便捷性、时效性等优势,但是新闻资讯的质量却未同步提升。 |

| B.新闻的真实性会影响新闻媒体的被信任程度,两者相互作用。新闻媒体的被信任程度与新闻的可信性成正比。 |

| C.兴趣推荐类资讯产品好感度排名靠后,是因为兴趣推荐类资讯在客观真实性方面表现较差,较难获得用户好感。 |

| D.调查显示,体制内媒体的媒体满意度整体高于商业类媒体,但也有少数商业类媒体跻身整体满意度第一阵营。 |

| A.材料一从真实性的角度对《2017年中国网络媒体公信力调查报告》进行解读,认为真实性是新闻的第一核心属性。 |

| B.材料二分析了2017年兴趣推荐类资讯产品井喷式发展的原因,指出了其存在的不足并给出了具体的解决方法。 |

| C.材料三对体制内媒体与商业类媒体在媒体满意度、用户信任度、社会责任感等方面的异同进行了比较。 |

| D.材料四提出公民应当提高自己的新闻素养,并对公民需要掌握的新闻知识的具体内容做了阐述。 |

材料一:

现在人工智能仍属于在“图灵测试”概念下界定的“智能”无论是将要盛行的根据神经网络算法的翻译程序,抑或是基于量子计其理论的各种模型,在未来很长时间内都将是从属于人类的工具。作家韩少功提出了“当机器人成立作家协会”的有趣假设,从文学的角度解释了自己对于人机对立关系的看法。他认为价值观才是人类最终的特点和优势,人工智能的发展,应该促使人们对自身存在的本质进行更加深刻的探索,并坚定人类本身的存在价值。

迈入人工智能时代,我们须谨慎界定人机之间的关系。国务院在《新一代人工智能发展规划》中提出,要“建立人工智能法律法规、伦理规范和政策体系,形成人工智能安全评估和管控能力”。未来应通过对人工智能相关法律、伦理和社会问题的深入探讨,为智能社会划出法律和伦理道德的边界,让人工智能更好地服务人类社会,这也是世界范围内的共识。越来越多的机器人专家呼吁,在机器人和自动化系统上安装“道德黑匣子”以记录机器的行为。人们已经意识到,人工智能的发展应该以人类社会的稳定与福祉为前提。

摘编自《人工智能,以法律和伦理为界》,《人民日报》2017年8月23日)

材料二:

在研发人工智能的技术竞赛中,美国和中国可以而且必须合作。就目前来看,中国将成为人工智能强国,因为它拥有最高层政府明确的国家战略,政府为人工智能研发及实施投入了大量资金。2017年7月,国务院发布《新一代人工智能发展规划》,明确了我国新代人工智能发展的战略目标;到2020年达到世界先进水平,成为重要的经济增长点,帮助改善民生;到2025年实现基础理论的重大突破,到2030年,理论、技术与应用总体达到世界顿先水平,我国成为世界人工智能创新中心。

世界著名风险投资公司发布的报告显示,2017年有48%的全球人工智能投资涌入中国初创企业,2016年这比例只有11%,而美国在2017年的占比为38%。中国政府重视建设及使用相关基础设施,例如智能汽车使用的智能道路,关注人工智能的实际应用,而美国拥有全球顶级人工智能研究和教育机构,还拥有多样化的人工智能人才库及多样化人口,多样化对于人工智能来说非常重要。拥有全球多样化人智能人才让美国在开发全球应用的强大人工智能算法方面获得了巨大优势。样的,美国多样化人口产生的数据对于培训适用于全球的人工智能算法来说也是无价之宝。

(摘编自《中美AI技术研发应取长补短》,《参考消息》2018年10月23日)

材料三

夏秋之交,上海世博中心,2019年世界人工智能大会如约而至。势不可挡的智能洪流,将如何引领新一轮科技革命和产业变革,推动百业高质量发展?

腾讯首席执行官马化腾认为,人工智能向着人类智慧继续靠近,从“专才”向“遁才”发展。人工智能与各行各业日益融合,人工智能产业的发展将给我们带来以“A1+”为标志的普患型智能社会。

在世界人工智能大会展览馆里,人工智能十金融、医疗、交通、安防、工业、城市治理……在大会展馆的芯片墙上,华为“麒麟810”、地平线“征程/旭日”系列、依图科技“求索”等先进工艺智能芯片的全新亮相;京东、旷视、依图等10家企业,正式授牌为国家新一代人工智能开放创新平台的“新玩家”。工业人工智能可以让生产过程中的材料进行自动化处理,带来人和机器之间的协作,产生一些智能工厂,让整个生产系统更加可预测、灵活、高效可持续,成本也可以进一步降低。

《中国新一代人工智能发展报告2019》数据显示,2013年至2018年,全球人工智能领域的论文文献共30.5万篇,其中中国发表7.4万篇,位居全球第一,人工智能企业数量融资规模居全球第二。当前中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,中国将重点开展人工智能开放发展等行动深化与世界各国在人工智能技术、标准、产业、法规、伦理等领域的全面合作,共商人工智能治理规则,共建人工智能熏大项目,共享人工智能发展成果。

在这场全新的智能革命中,人类站在同一个跑道里,共同点亮触手可及的未来。

摘编自《点亮触手可及的未来—从2019世界人工智能大会读懂智能中国》,新华网2019年8月30日

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是( )| A.作家韩少功认为人类不能因人工智能的发展而怀疑自身,应该坚信只有人类存在,人工智能才有价值,探索人类自身存在的价值是智能时代的任务。 |

| B.2017年全球人工智能投资涌入中国初创企业的比例高于美国,而拥有全球多样化智能人才来开发强大人工智能算法是美国的优势。 |

| C.腾讯首席执行官马化腾认为,人工智能向着人类智慧继续靠近,人工智能产业的发展将给我们带来一个普惠型智能社会。 |

| D.工业人工智能正在给公司带来更多的发展机遇,不仅可以降低生产成本,还有力推动生产过程的自动化、灵活高效发展。 |

| A.深刻改变人类社会生活的人工智能,目前仍没有超出人类界定的“智能”概念的范畴,它在现在甚至将来一段时间内都属于人类工具。 |

| B.专家建议给人工智能安装记录机器行为的“道德黑匣子”,这表明人类已经意识到人工智能会有与人一样的道德意识和行为。 |

| C.人工智能是新旧动能转换的重要动力源,也是社会发展的重要经济增长点,中国深化与世界各国的全面合作,有着重大和深远的意义。 |

| D.人工智能将引领新一轮科技革命和产业变革,正在从影响单一行业,逐渐向赋能百业发展,从解决简单问题开始挑战复杂问题。 |

材料一:

20世纪90年代、人类社会进入信息时代尤其是基于互联网技术的传播媒介快速发展时期,信息成为深刻影响重大突发事件发生和解决的重要因素。这次新冠肺炎疫情防控工作中,信息传播的强大力量同样随处可见。在这样一个信息洪流以前所未有的力量冲击着社会的政治、经济、文化的时代,媒介素养成为现代社会公民所必需的基本素质。

媒介素养是指人们对信息的获取、解读、评判、传播的能力,以及使用媒介信息为个人生活和社会发展所用的能力。在重大突发事件尤其是公共卫生事件中,具有良好媒介素养的公众能够正确、及时地获取真实信息,全面、系统地解读信息,理性、科学地判断信息,积极、有效地传播信息,这将为突发事件最大程度上积极解决营造良好的舆论氛围、形成强大的社会动员和建构畅通的沟通过程。

(摘编自《在疫情防控中提升公众媒介素养》,“央广新闻”2020年3月24日)

材料二:

新冠肺炎疫情席卷全球,人们对于信息的关注度超越以往。各类“标题党”和假新闻充斥网络间混淆视听,造成恐慌。在法律和技术手段之外,加强媒介素养教育,特别是加强青少年的相关教育,是建立健康网络生活方式、增强社会互信的另一条有效途径。

随着信息社会的快速发展,特别是自媒体的广泛应用,信息威胁的种类逐渐多元化。除了传统的危险(诈骗、盗取用户信息等),还有一些媒体伪造的信息会煽动民众的情绪,一些人使用虚假身份参与对话,一些极端政治化和含有偏见的内容隐含着新的威胁,成为危害社会公共秩序的毒瘤。比如此前推特上疯传5G移动网络会传播新冠病毒,就有英国人、荷兰人跑去烧了5G信号塔。如果个体缺乏对于媒体信息的辨别和判断能力,就容易受到“假新闻”的侵害,或客观上助长虚假信息的传播。

学校在培养数字公民方面的基本作用已不言而喻,但过去我们在谈教育信息化发展中,更多强调的是提高学生信息技术的应用能力,较少去谈对信息的批判和思辨能力。

(摘编自《“媒介素养”教育的价值》,《光明日报》2020年6月4日)

材料三:

“就像道路上行驶的汽车一样,不能把交通事故的责任都归在驾驶者身上,还要依靠交规、交警等多方管理的合力。”中国传媒大学新闻传播学部教授张艳秋认为,青少年媒介素养的提升,需要监管部门、社交平台、学校教育、家庭等共同努力。

专家建议,应进一步加强对“人肉搜索”及网络暴露未成年人隐私等行为的惩处力度,增设网络暴力应负刑事责任的相关规定。对网络行为进行行严格的年龄限制,社交平台、游戏产品中的内容,是否涉及暴力、血腥,是否含有粗俗对话等,应进行严格审核。同时,应加强自媒体监管,出台更多细化的政策法规来规范无序竞争,培育良好健康的网络环境。

主流媒体应坚守“把关人”作用,重多地发挥环境守望等社会功能。针对突发事件,媒体要加强对“网络爆料”等信源的核实、求证,把握报道内容的准确、客观,注重报道的专业性、科学性、平衡性,避免碎片化、无序化的报道,为青少年媒介素养提供有力引导。

中国社会科学院大学媒体学院执行院长漆亚林认为,应在国家教育政策设计层面就青少年媒介素养教育予以保障,以提升国民素质高度来加强青少年媒介素养教育。调查中发现,目前各地有一些中小学和高校已经进行了媒介素养教育探索。如广州市少年宫探索出媒介素养融入式发展的模式,将媒介素养教育与学校的各学科、校园社团活动、少先队活动、家校互动相融合等。

(摘编自《面对网络风险、青少年媒介素养如何提升》,(光明日报2020年9月18日)

1.下列对媒介素养相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.媒介素养是指人们对信息的获取、解读、评判、传播的能力,良好的媒介素养可以让人们能够正确、理性、科学地判断各类信息。 |

| B.媒介素养是现代社会公民所必需的基本素质,在当前互联网技术的传播媒介快速发展时期,人们需要全面、系统地解读信息。 |

| C.媒介素养是人们使用媒介信息为个人生活和社会发展所用的能力良好的媒介素养可以让人们在遇到重大突发事件时准确处理信息。 |

| D.媒介素养是人们建立健康网络生活方式、增强社会互信的另一条有效途径,能让人摒弃各类“标题党”和网络空间里的假新闻。 |

| A.突发公共卫生事件涉及面广、影响程度深,为公众所密切关注,此时各种新闻消息自然就会充斥网络空间,这需要民众有很强的辨识力。 |

| B.本次疫情期间,有西方媒体借疫情之机污名化中国、甩锅给中国,这些做法既不道德又很荒谬,也对缺乏媒介素养的个人产生了影响。 |

| C.英国人、荷兰人竟然跑去烧5G信号塔,这表明了一些媒体伪造的信息确实能煽动民众的情绪,同时也说明了英荷两国的国民素质太低。 |

| D.随着新媒体在青少年生活中的渗透力越来越强,青少年在学习、娱乐方面几乎都要与新媒体发生联系,提升他们的媒介素养追在眉睫。 |

材料一:

日前,中国科协透露了我国公民科学素质最新调查结果:截至2018年,我国具备科学素质的公民比例比2015年第九次调查提高了近2.3%,达8.47%。仅仅3年的时间,具备科学素质的中国公民的比例提升就超过了两个百分点,近8.5%的这个数字意味着什么?

中国科协副主席徐延豪指出,全球30多个科技先行国家在进入创新型国家行列的时候,其具备较高科学素质的公民的比例最少也要10%。因此,一个国家要进入创新型国家行列,具有较高科学素质的公民的比例至少要有10%。中国今年达8.47%,2020年10%的目标已有了基础。同时经过分析,中国公民科学素质的城乡差距、人群差距都已缩小,向着良性发展。这样的进展表明这两年我国的科学传播与普及发展迅速,到2020年全面建成小康社会的时候,中国公民具备科学素质的水平将达到创新型国家的基本要求。但是,我们也应该认识到,在公民科学素质方面,我们和一些发达国家相比还存在较大的差距,前行之路依旧任重道远。

(摘编自《北京科技报》2018年9月17日)

材料二:

(数据来源:第十次中国公民科学素质抽样调查)

材料三:

约翰·杜兰特等人提出的标准化假说认为,随着工业化水平的提高,科学知识将在公众中得到更广泛的传播。这应与工业化水平的提高,公众对科技产品的消费增加有关。这也从一个角度证明了科技产品的日常消费具有科学传播功能。由于公众在日常生活实践中,在对现代科技产品的使用、消费的过程中,其生活经验发生了变化,由此加速了人们对于科学技术知识的接受与理解。我国公民科学素质调查的数据,也能证明这一点。现代化水平高的地区,公民科学素质水平相对就高一些。

在对科技产品的消费过程中,人们以自身生活经验为基础,体会着科学技术在自己生活中的作用,修正着以往对于周围事物的理解方式。同时,结合自身所处的生活语境,会对科学技术与社会的关系形成更加深入的认识。人们在消费科技产品的同时,也在创造着一种新的生活模式、一种新的社会秩序、一种新的生活语境。但日常消费中的科学传播也有一些短板,比如,人们有时会因为自身所处的生存语境,对科学技术的认知不够全面而带有局限性,有时甚至会对相关科技知识进行修正、挪用等。也就是说,日常科学消费中对科学技术的理解,受自身科学素质水平以及生活语境的影响,有时会出现对科学技术的偏离之处,这就需要其他各种科学传播方式对之进行补充。

(摘编自朱洪启《科技产品日常消费与科学传播》)

材料四:

科技的发展没有止境,科学素质的进步也不会停歇。尤其是在新一轮科技革命孕育兴起的当下,生命科学、人工智能、星际探索、新能源新材料等科技浪潮,正不断刷新着原有知识体系和认知维度。科学突破的周期越来越短,一次新发现、新突破,很可能就会改写教科书。因此,科学素质的提升需要及时跟上科技发展的步伐。有科技人士指出,公众科学素质总体水平不高仍然是我国创新发展的“短板”,同时面临发展不平衡不充分的挑战,优质科普资源仍显供给不足,传播方式和能力还有待提升,科学精神的引领作用有待加强。未来进一步推动我国公民科学素质达到世界先进水平,让更多人具备科学精神、掌握科学方法,仍是一个长期的、富有挑战性的过程。

不久前,习近平同志向世界公众科学素质促进大会致贺信强调,“中国高度重视科学普及,不断提高广大人民科学文化素质”。把科学普及放在与科技创新同等重要的位置,政府、教育界、科学共同体和企业、媒体等形成有效协同的社会网络,加上运用好政府主导与市场运作有机结合的机制,发展科普产业,拓宽社会公众参与、互动、体验渠道,相信全民科学素质将会进一步提升,创新发展活力会进一步被激发,从而为建设世界科技强国提供坚实支撑。

(摘编自余建斌《让科学素质跟上科技发展步伐》)

1.下列对材料二的相关内容的概括和分析,不正确的一项是( )| A.调查显示,2018年我国具备科学素质的公众比例达到了8.47%,比2015年第九次调查有了一定程度的提高。 |

| B.调查显示,在科技信息来源方面,电视和互联网是公众日常获取科技信息的主要渠道,分别占比68.5%和64.6%。 |

| C.该调查包括公民的科学素质水平、公民获取科技信息的来源、公民对科学技术的态度,综合来看,科学素质水平与区域有关。 |

| D.调查显示,在公众对科技的态度方面,我国公众对科技持积极支持的态度,非常愿意支持基础科学的研究工作。 |

| A.从材料中看,我国全面建成小康社会的时候,中国公民已经具备了达到创新型国家的基本要求的科学素质水平。 |

| B.我国公众科学素质总体水平不高,优质科普资源供给仍不足,传播方式和能力需要提升,科学精神的引领作用也不强。 |

| C.人们日常消费中的科学传播具有的短板是人们会因为自身所处的生存语境,对科学技术的认知不够全面造成的。 |

| D.科学素质的提升需要及时跟上科技发展的步伐。科学突破的周期越短,新发现和新突破越有可能改写教科书。 |

材料一:

通信技术从 1G 到 4G 的代际升级,主要体现在通信速度、传输速率的提升,而通信速度、传输速率也是制定通信标准时最主要的参考评价标准。高代际往往伴随着高速率、大带宽、低延迟和高可靠性。5G 时代的到来,则主要是这些具体技术指标的实现。

业内把 2019 年称为全球 5G 元年,同样中国的 5G 发展也进入了冲刺阶段。随着 5G 技术的成熟,许多新兴的行业,如智能安防、无人驾驶、智能城市、智能家居等都将得到极大发展。5G 将改变我们的生活和工作方式,也将引领更多的新兴应用场景和商业模式。未来电子信息技术的诸多创新将主要依赖 5G 通信技术。随着 5G 标准和频谱生态环境的统一发展,各国加快了 5G 的商业化进程,在 5G 技术的发展道路上竞相卡位,竞争激烈。

中国 5G 发展已进入全球 5G 研发第一营,中国和许多其他国家在为 5G 提供关键的中频频谱方面都处于领先地位。华为联手安立公司在业内率先完成 5G 射频一致性测试;由于无线基础设施的显著优势,中国的无线运营商正在全国范围内进行数百次大规模 5G 测试:华为率先完成中国联通多款异厂家 5G 手机互通测试,华为率先完成中国联通 5G 独立组网核心网第一阶段内场测试,华为公司携手中国联通完成首个基于5G 终端芯片巴龙5000 的业务应用验证。

(摘编自李丹《5G 的发展现状分析》)

材料二:

2019 和 2023 年全球智能手机平台各项预测数据(出货量以百万计)

产品类型 | 2019 出货量 | 2019 市场份 额 | 2019 同比增 长 | 2023 出货量 | 2023 市场份 额 | 2023 同比增 长 |

3G | 57.5 | 4.10% | -25.40% | 34.6 | 2.30% | -3.40% |

4G | 1 331 | 95.40% | 0.20% | 1 105.9 | 71.70% | -4.40% |

5G | 6.7 | 0.50% | 无 | 401.3 | 26% | 23.90% |

总计 | 1 395 | 100% | -0.80% | 1 541.8 | 100% | 1.70% |

(IDC 公司全球移动电话跟踪 2019 年 2 月 20 日)

材料三:

随着时代进步,人工智能技术能使生活更具品位,实现“诗意化栖居”。

通过万物互联,智能设计已经在改变人们的日常生活形态,特别是智能家居设计,不单单通过网络等科技将家庭产品连接,实现各种功能的良好交互,还注重产品之间、产品与环境之间视觉审美上的和谐统一,进而提升生活品质,实现产品功能与形态完美契合。

单品优化也是智能家居的重要发展方向。单品优化即通过技术升级与大数据反馈,优化单品功能;同时顺应时代审美,优化单品形态。像电饭煲设计,不但可以实现水、米自动精准配比等智能化操作,让“无人炊”成为可能,也使其外观造型更加简洁时尚,更具科技感。当然,智能家居未来设计范畴不仅仅关乎家庭生活,还将发展出更加多元化、多样化的产品、内容和服务。

人工智能设计也可以激活传统制造领域,使其焕发新活力——既可实现复杂造型产品的设计和制造,也可通过智能设计进一步丰富其审美价值。如使用人工智能辅助参数化建模的花瓶——贝塞尔玻璃花瓶,设计师根据人工智能设计出花瓶表面数千个高低不一的起伏。值得强调的是,该设计不是简单地以机器加工替代人工,而是通过人工智能对自然的模拟,为机器加工的产品注入手工艺的灵魂和温度,增加了设计技术伦理的思考。

5G 时代,智能设计将进一步演变为智慧生活设计,与全球研发、制造、模块商等资源融为一体。目前,海尔智慧家庭实验室不仅聚焦实现家电、家居产品的互联互通,而且致力于构建全球最大的“家庭云”,形成一个便捷、个性、安全的“家生态”。这类 5G 领域的智能设计场景试点工作正在全面展开。

从智能到智慧,是人工智能从功能设置到系统思维,从唤醒执行到感悟创造的进化,审美境界的提升贯穿其中。可以预期,传递科技进步之美的智能设计,将以更超前的理念开启生活新方式,不断重塑人与艺术、艺术与世界的关系。

(摘编自沈榆《以智能设计协助“诗意化栖居”》)

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是| A.5G 技术的不断成熟将会促进许多新兴行业的发展,从而改变我们的生活和工作方式。 |

| B.中国 5G 研发已进入全球 5G 研发第一阵营,华为联合其他公司已率先完成各项测试。 |

| C.5G 时代,人工智能通过智能家居设计将会提升生活品质,实现功能与形态完美契合。 |

| D.5G 时代,智能设计将进一步传递科技进步之美,开启生活新方式,实现“诗意化栖居”。 |

| A.科技的发展促进通信技术不断代际升级,而 5G 的主要特性就是超高速、大连接以及低延迟和高可靠性。 |

| B.随着时代进步,5G 市场将迅速增长并逐渐促使设备升级,到 2023 年 5G 手机市场份额将占整个市场总量的 1/4 左右。 |

| C.4G 手机现在及今后的一段时间仍占有相当的市场份额,可见 4G 手机在可预见的未来还可以有很大的发展。 |

| D.人工智能设计以机器加工的“无人化”替代人工,可以使传统制造领域焕发新活力, 不断丰富产品的审美价值。 |

材料一:

2017年中国科幻产业产值超过140亿元人民币,较2016年的100亿元有较大幅度增长。

2018年,仅前六个月中国科幻产业产值已经接近100亿元,且原创科幻产业发展势头迅猛。

这其中,科幻阅读市场2017年产值总和9.7亿元,与上年相比有所回落。2018年迅速反弹,半年总量已经接近9亿元。在传统出版物方面,2017年全年新出版和重版的科幻图书共232种,与上年基本持平,销售总额为8.3亿元。其中新书占比约23.6%。期刊销售总额2100万元,比上年稳中有升。2018年上半年,纸质书刊的销量不断增长。图书销售总额7.2亿元,较去年同期增长超过50%。读客、《科幻世界》等机构出版的科幻系列销售已经追平甚至超过了2017年全年总额。

2017年国内院线科幻电影市场总票房为129.59亿元,较上年增长61.6%,其中国产科幻电影票房为13.17亿元,其余为引进外国科幻电影票房。2018年上半年,国内科幻电影整体票房为95.06亿元,其中国产影片为8.9亿元,与去年同期相比有20%左右的增长。

过去18个月共有32部国产科幻网剧上线,其中单集平均播放量在500万以上的有9部,出现了一批社会影响力较大的作品,整体产值约为16亿元。同期网络大电影共上线47部,总播放量2.7亿,用户付费约11亿元。

2017年,中国科幻小说发表平台继续增加,作品发表数量平稳上升,质量逐渐提高。一是对当前发展的高度关注。如郝景芳的《你在哪里》,深入关注大数据和云计算。二是经典科幻题材继续作为热点被广泛书写。如刘洋《蜂巢》中的石墨烯飞船和以电子为载体的人类社会,王晋康《天图》中的框架化物理学体系。三是展现出中国科幻的一种昂扬姿态。如刘慈欣在《黄金原野》提出了“人类文明只有走出地球才能彻底解决发展的困境”。新媒体科幻产业悄然兴起。杂志社、文化公司创办微博、微信公众号,通过“科幻春晚”等吸引读者。科幻音频作品也吸引了不少听众。网络综艺开始涉足科幻题材。科幻活动在当前流行的学习、工作和休闲三项人的主要活动交叉点上,形成了一种具有新内容的社会活动类型。中国科幻大会、科普科幻青年之星计划、华语科幻星云奖颁奖典礼等,都给人们提供了一种不同于普通的学习、工作和休闲的另类体验。2017年12月,中国第一家“科学与人类想象力中心”在深圳南方科技大学宣布成立。

(摘编自《2018年中国科幻产业报告》)

材料二:

电影《流浪地球》大热,从正面挑战了“中国现在还不能拍摄重工业科幻大片”的断言,并交出了一份出色的答卷。

越来越多的人参与到科幻话题的讨论中,中国科幻似乎终于迎来了它渴望已久的认可。但是大多数中国科幻界人士没有过于乐观,他们一直在思考推进中国科幻攀登“高峰”的方法。

陈楸帆在“星云奖”获奖发言中,明确提出要与本土联结,向世界讲好中国故事。2018年中国科幻大会,还专门举办了一场关于赛博朋克本土化尝试的论坛。这些不是作家们一拍脑袋冒出来的点子,而是中国科幻发展到一定阶段的必然选择。因为我们要在国内获得更大的发展,就必然要和中国读者建立足够的心理联结。

我们需要关注科技的动向,思考人与科技的关系。40年来,中国经过高速发展,已经成为世界第二大经济体,综合国力得到巨大提升。在信息技术领域,中国虽然不能说领先,但在实际应用层面,我们的创造性和活力已是不同凡响。如果说欧美塑造了工业时代的人类社会,那么信息时代,中国很可能是人类社会的新塑造者之一。我们身处其中,每天目睹着各种变化与可能性,这是科幻作家梦寐以求的好机遇。

从世界科幻的现状来看,西方本位的科幻已经陷入发展困境,难以获得突破。一些欧美的科幻出版人、活动家开始满世界寻找不同文化背景的科幻,希望能通过多元文化融合来进行创新。中华文化是人类重要的文化之一,应当参与到这一创新进程中。

此外,我们还应当通过多种形式、与多种媒体的合作,向社会进行科幻观念的普及。

(摘编自《科幻有望成为“功夫”之后中国最大的文化输出》,《光明日报》2019年2月20日)

材料三:

科幻兼具科学性与人文性的特质使其不仅是传统的科学教育,而且也是塑造创造力的新兴的跨学科教育。科幻作品不仅是普通的文学作品,更是包含科学观念、科学思想、科学方法及人文素养、道德关怀等多方面内容的科幻教育的有效载体。

科幻教育展现了一个更广阔的世界。哈伊·哈桑曾评价科幻小说“似乎触及了人类集体梦想的神经中枢,解放出我们人类这具机器中深藏的某些幻想”。科幻作品构想出一个与现实世界不同但存在可能的幻想世界,这个世界里潜藏着作家自身的命运观、世界观、宇宙观,人们可以在阅读学习的过程中拓宽视野,生发对人类未来命运的思考与关怀。

有人曾经打了一个很引人深思的比喻:科幻小说仿佛是一门科学的“征兵广告”,使青少年对这门科学产生浓烈的兴趣,就可以把他们招募为这门科学的“新兵”,将来他们就会成为攻克这些科学堡垒的勇士和猛将。这在古今中外的科学史上,已为许多事例所证明。

(摘编自《让未来插上科幻的翅膀》《科学幻想小说和科学家》)

1.下列对材料一相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.2017年中国电影总票房较2016年有较大幅度的增长,但主要增长点仍然来自引进外国电影的票房,整体发展结构并不理想。 |

| B.2017年到2018年,科幻阅读市场发展势头迅猛,持续增长。纸质书刊销量不断增长,2018年上半年,增幅较去年同期超过50%。 |

| C.2018年上半年我国科幻产业发展态势良好,无论是阅读市场还是国产科幻电影,较去年同期均有不同程度的增长。 |

| D.从材料一提供的数据可以看出:中国科幻产业发展迅速,在未来几年增长的势头已经基本明确。 |

| A.电影《流浪地球》大热,打破了中国目前还不能拍摄该类影片的断言,中国科幻终于迎来了它期盼已久的春天。 |

| B.中国经过高速发展,综合国力得到巨大提升,创造性和活力已是不同凡响,很可能成为信息时代人类社会的新塑造者之一。 |

| C.通过多元文化融合来进行创新,或许可以解决西方本位的科幻面临的发展问题,中华文化应参与到这一创新进程中来。 |

| D.兼具科学性和人文性的科幻作品,是科幻教育的有效载体,具有普通文学作品所不具备的促使人类关注自身未来命运的作用。 |

| A.2017年以来中国科幻文学发表平台不断增加,优质作品数量也在提高,创作作品的质量不断提升。 |

| B.杂志社、文化公司创办微博、微信等公众号,综艺涉及科幻题材等,标志着新媒体科幻业悄然兴起。 |

| C.为谋求科幻文学与国民的心理联结,中国科幻人在努力向世界讲好中国故事的同时,尝试本土化。 |

| D.西方本位的科幻尚未陷入困境,他们在积极寻找不同文化背景的科幻,中国科幻应该慎重参与其中。 |

5.材料三中说有人把科幻小说比喻为征兵广告,青少年因其兴趣而成为新兵,甚至猛将,并肯定“这在古今中外的科学史上,已为许多事例所证明”。你是否同意这一判断,请补充事例加以证明。