材料一:

如何对悲剧艺术进行新的认识,已经成了诗学与哲学的时代思想任务。不过,亚里士多德的规定依然具有影响力,“悲剧是对一个严肃、完整、有一定长度的行动的摹仿”,“它的摹仿方式是借助人物的行动,而不是叙述,通过引发怜悯和恐惧使这些情感得到疏泄”。摹仿、行动、怜悯、恐惧、疏泄,这五个关键词显示了悲剧的特质。此后,莱辛修正了亚里士多德的看法,强调“最好的悲剧是最有力的激起情感者,而不是适于净化情感者”。尼采虽然没有给悲剧下定义,但是,他直接把悲剧与生存意志联系在一起。卢卡契认为,“悲剧是人的具体的本质特征的实现”,“悲剧中的一切事物都有价值,一切事物几乎势均力敌”。从这些论述可见,只要把悲剧与它的功能联系在一起,就可以见证“悲剧作为生存表达”的认识论意义。严格说来,悲剧和喜剧并不是文体形式,而是人类生存的演绎方式,是生存的情感冲突与意志冲突在戏剧中形成的功能价值形态。

(摘编自李咏吟《悲剧作为生存演绎方式及其认识转向》)

材料二:

翻检世界经典的战争文学,悲剧精神往往是检视一部作品是否深刻厚重、是否具有恒常魅力的审美标志。而在中国当代军旅长篇小说的审美范式中,悲剧精神的淡漠或缺失始终为研究者所诟病:难以摆脱的意识形态功利色彩,跳脱不出的庸俗脸谱化写作模式。书写战争,却不正视战争对人性的戕害、对肉身的毁灭,不探究战争的残酷与非理性状态;摹写军人却忽视对人的心理、灵魂、命运的哲学思辨和价值追问;张扬英雄主义和乐观主义精神的同时,却遮蔽了战争历史的悲剧底色。可以说,悲剧审美意蕴的稀薄在相当程度上狭限了当代军旅长篇小说的叙事空间和精神容量。

悲剧意识是对人的悲剧性命运的认知,而悲剧精神则是对现实人生悲剧境遇的超越,进而在精神上达至一种自由、顽强的生命境界。悲剧精神的实质就是生命之韧性与抗争之不屈——在困境或灾难中坚守信仰,不放弃对未来的美好追求,为了实现理想而勇往直前的大无畏气魄。悲剧精神的核心要素是反抗,困境中和抉择时往往容易凸显和升华人的存在价值、人格力量、理想追求和精神风貌。悲剧美就在于在生命的抗争冲动中显示出的强烈的生命力和人格价值,这种个体生命的价值品格、精神风貌和顽强的生命力联系起来,融汇为一种新的主观精神形态——悲剧精神。在世界经典战争题材长篇小说中,我们看到的不仅是战争和军人、胜利和失败,我们还看到了战争笼罩下的人生悲剧、灵魂堕落和人性扭曲,如《这里的黎明静悄悄》《静静的顿河》《永别了武器》等。

(摘编自傅逸尘《悲剧意识的觉醒与悲剧精神的建构》)

1.根据选文,下列对“悲剧”及“悲剧精神”的理解,| A.悲剧是对行动的模仿,它借助人物的行动、通过引发怜悯和恐惧使情感疏泄。 |

| B.悲剧是人的具体本质特征的实现,是一切事物价值的实现、势均力敌的表现。 |

| C.悲剧精神是对现实人生悲剧境遇的超越,是精神达至自由、顽强的生命境界。 |

| D.悲剧精神的实质是生命之韧性与抗争之不屈,悲剧精神的核心要素是反抗。 |

| A.祥林嫂以嚎、骂、撞香案等行为来抗议再嫁,后不惜重金捐门槛,渴望获得救赎。 |

| B.窦娥遭诬陷被处死刑,临刑前指天斥地骂鬼神,发下三桩誓愿,表明冤屈,以证清白。 |

| C.司马迁因李陵事件遭受腐刑,面对人生困境,忍辱苟活,发愤著书,留下千古名著。 |

| D.普罗米修斯为人类盗取天火,不惜触犯天规,被缚高加索,受尽折磨却没有屈服。 |

相似题推荐

【推荐1】小明阅读《汉语与中国文化》一书,以下是该书引言的部分内容以及小明的读书摘录。请阅读以下材料,完成下面小题。

引言(部分)

①语言与文化的关系,是人类思想史上一个古老而常新的课题。然而以往人们谈论语言与文化的关系多限于词汇的层面。早期人种语言学的工作就是为一种文化内容中各方面的相对比重给出词汇指数。这种浅层的对应使一些有追求的人类学家断然否认语言与文化的关系,因为语言的本质在于其结构系统,语言与文化的本质联系应在于它们内在形式格局的一致性。

②为这个“结构”难题打开经验视界的是美国人类语言学者沃尔夫。他对美洲年第安霍比语的研究证明,霍比族的文化和环境塑造了霍比语言的型式,反过来,它们又为霍比语言的型式所塑造,从而逐渐地形成了霍比的世界观。沃尔夫由此认为,语言的体系性决定了它对文化发展的内在建构形式具有权威性

③汉语与中国文化的

①印欧语的句子组织是以动词为核心的,句中各种成分都以限定动词为中心,明确彼此关系,这种句子格局本质上反映的是西方民族焦点透视的思维方式,西方绘画的构图,每一部分都可以通过透视线与视焦作直观的、几何学的联系。汉语的句子思维不是采用焦点透视的方法,而是采用散点透视的方法。拿绘画来说,山川胜景,变化无穷,因而创造了移动视点的运动透视法,这种方法不受视阈的局限,在同一个画面上画出不同视阈的景物。由于视线是流动的,转折的,便形成了节奏感。汉语句子不以某个动词为核心,而是用句读段散点展开,流动铺排,有头有尾、夹叙夹议、前因后果地表达思想。中西语言造句、艺术构图的不同就在于形态上的散点视与焦点视之分,过程上的动态视与静态视之别。

⑤ 一般来说,西方文化注重的是自然时空,而且特别偏重空间的自然真实性。英语的句子以定式动词为核心,运用各种关系词组成关系结构的板块,前呼后拥,递相叠加,这正是一种空间型的构造。中国文化注重的是心理时空,而且特别偏重于时间。即使是空间,也常表现为流动空间,在造句上采用句读按逻辑事理铺排的方法。这正是一种时间型的构造,如果说西方语言的句子是一种物理空间体,那么汉语句子是一种心理时间流。

⑥汉字是一个以形达意、与思维直接联系的独立的表意系统,因而汉字的结构系统体现出汉民族看待世界的样式。这种样式不把客观世界和思维主体对立起来,不以外部事物及其客观性质作为思维对象,而是从内在的主体意识出发,按照主体意识的评价和取向,赋予世界以某种意义。许慎在《说文解字序》中将汉字的构形方略归纳为“仰则观象于天,俯则观法于地”“近取诸身,远取诸物”。俯仰之际为万物之象打上了人的印记,因而“物象”从本质上说是一种“人象”,文字的结构赋予经验以主体意识的特征,使之带有人的需要、人的态度、人的评价的色彩。

读书摘录

摘录一:刘姥姥初进荣国府,与王熙凤正说着话,“只听一路靴子脚响,进来了一个十七八岁的少年,面目清秀,身材俊俏,轻裘宝带,美服华冠。”这句若改成:“只听一路靴子脚响,进来了一个十七八岁的,面目清秀、身材俊俏、轻裘宝带、美服华冠的少年”。也未尝不可。但根据汉语的习惯,不愿意在宾语前加上很多修饰成分,使他离开动词太远,因为这样一来,句子的“气”就滞住了,流转不起来。

——摘自第四讲《汉语建构的文化精神》

摘录二: 与西方文化相反,中国文化的人文精神从未把人与世界对立起来,从未出现过那种站在世界对立面,以认识世界、征服世界为己任的“自我”。中国文化不是从独立个体去透视世界,而是从人与世界的全方位关系中去体认一切。

——摘自第六讲《汉字的文化内涵》

1.小明阅读引言(部分)时,写了一条批注:“汉语表达的流动铺排、使中国画创作运用散点透视的绘画技巧。”以下选项中与小明犯相同逻辑谬误的一项是( )| A.爱因斯坦何止有批判性思维,他还有创新思维、科学思维……为什么只拿批判性思维说事? |

| B.不薄之谓厚,不白之谓黑。 |

| C.这个孩子在初中时品学兼优,怎么自从到了你们高中就不是这样了呢? |

| D.张老师班会课上说:“同班同学要互相关照”,小王借作业给小明抄,被老师批评时反问道:“你不是说同班同学应该互相关照吗?” |

| A.早期人种语言学的工作主要运用词汇统计分析法来解释文化现象。 |

| B.沃尔夫对突破早期的语言学研究,着眼于文化、环境对语言的互为塑型作用。 |

| C.可借助中西方的绘画透视法来理解印欧语和言语句子组织的差异及其成因。 |

| D.中国文化的注重心理时空源于造句上采用句读按逻辑事理铺排的语言表达方式。 |

| A.汉语句子铺排具有“形散而神不散”的特点,其“神”在于句子铺排的逻辑事理性。 |

| B.汉语的时空观表现在戏剧中,即舞台时间结构偏重于生活本身的逻辑、情节自然的进展。 |

| C.汉语的表达突破视阈的局限,其动态性、节奏感、艺术感较西方语言更为突出。 |

| D.汉字构形要解决的不是事实问题,而是意义问题,即客体与人的关系问题。 |

5.请结合引言(部分)作者的观点,分析小明两则摘录所体现的汉语与中国文化的结构通约。

摘录一:

摘录二:

【推荐2】阅读下面的文字,完成下面小题。

有了文字之后,人类的文化创造才能被记录下来。在汉字之前,虽然也会有古老的文化,但由于它不能被完整地记录下来,也就无法进入历史记载没有得到充分的保留。汉字是表意文字,它不但能记录文化,在它的构形中,也蕴含了很多历代的文化信息。汉字历经数千年的发展,它是中华文化绵延不息的见证者,可以和历史记载相互印证。

我们也由此可知,汉字在保存中国文化、保存历史上,起到了何等重要的作用。汉字是历史文化的产物,它应文化的需要而产生,并在文化洪流中演变发展。因此,我们既可以通过汉字记载的文献来了解中华历史文化,也可以通过解析汉字的结构和系统,来捕捉中华文化的精神。汉字是书写汉语的表意文字,是五六千年从未间断的、因义构形的文字系统。它是中华文化的活化石,在古老的汉字中,可以追溯中华文化的种种原生态!

首先,经过数千年的积淀,汉字深刻地反映出古人的生产文化,它把古人如何谋生,如何顺应自然、征服自然的过程充分地展现出来。如果我们把相关的汉字聚合起来,可以看出在不同时期和不同地域,有不同的生产文化类型。

在一些汉字中,我们能看到人与各种动物近距离的接触以及对它们精细的观察,这种观察反映了一个什么样的时代文化呢?原始时代,人与动物共生、共处,通过观察动物,人们认识到那些会对人类生活造成威胁的猛兽,也发现了一些可以和人类共存,或者适合捕猎的动物。而到了游牧时代,人们开始驯养野兽,并不断地寻求水草来养活自己的牲畜。具体来说,我们不难看出,在一些汉字的字形中,反映出古人对动物的细致观察。如动物的古文字象形字,大都能突出它们外形的特点:“鹿”强调它枝杈般的犄角,“虎”强调张开的巨口与獠牙,“象”突出它的长鼻,“兔”突出它的短腿和短尾巴,“马”突出奔跑时飞扬飘舞的鬃毛,各有区别。牛和羊只描绘它们的头部——牛角上卷,羊角下弯,区分很明显。这说明人们对动物观察的敏锐,反映不同动物区别的细致。正是因为人类的生活与动物界有着密切的联系,才会有近距离的细致观察。

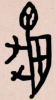

面对这么多的动物,古人在造字的时候,既能够栩栩如生地展现它们的样态,又能够有所区别、不为混淆,这又是如何做到的呢?我们知道,文字和图画是不一样的,文字要在自身的符号体系中找到与其他文字形体的区别;古人对动物之间的区别特征的准确把握,足以让我们看到,那时候的人和动物的关系非常密切。我们看从“犬”的一些字反映出人与狗怎样的关系:

(猝)(默)(狱)(独)

一方面,狗在古代多为猎犬,行动迅猛,速度很快。第一个“猝”字,《说文解字》说“犬从草暴出逐人也”,说的是狗在草丛中藏着,“噌”一下就窜出来的样子,这也是成语“猝不及防”的含义。第二个字是“默”,沉默的“默”为什么从“犬”呢?《说文解字》有一个解释,“犬暂逐人也”,“暂”是“快速”的意思,狗飞快地追逐人,这是什么狗呢?这是护卫的狗,它要追赶、保护自己的主人。在主人跟前狗是不叫的,因此与“沉默”有关。

一方面,狗从很早起就在人们生活中负责看门、看家。上面第三个是“狱”字,“狱”在今天指监狱,在古代是“打官司”的意思。打官司有原告、被告,要通过辩护来确定是非。和“狱”字有关的,还有“坐”字,也有“诉讼”的意思。《说文解字》解释“狱”字说,“二犬所以守也”,是用狗看着打官司的两个人,不让他们跑掉。最后一个是“独”字,《说文解字》有一个十分形象的说解:“羊为群,犬为独也。”这是什么狗呢?是牧羊犬。大家如果见过放牧的话.就会知道,一定是一只狗管着一群羊。总之,狗在人类生活中的作用很大,它可以帮助打猎,也可以作护卫来看守,还可以放牧。在这些从“犬”的字中,我们能够看到在早期人类文化中,人和动物的关系极其密切。

当然,随着原始游牧时代向农业时代的发展,人和草木的关系日益紧密。进入农耕时代,农耕文化的特点也充分地体现在汉字中。

(摘编自王宁《汉字与中华文化十讲》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.汉字出现之前的古老文化之所以没被保存下来,无法进入历史记载,是因为缺乏载体不能被记录下来。 |

| B.汉字是中华文化的载体,其自身的结构中又保存着很多中华文化的信息,见证了中华文化的流传与发展。 |

| C.原始时代,人类与动物共生共处,这为人与各种动物近距离接触及对其进行精细的观察提供了条件。 |

| D.“猝”“默”等汉字体现了古人对动物特征的精准把握,反映出汉字是在使用中逐渐形成的符号化文字。 |

| A.汉字系统是因义构形的文化活化石,我们可从古人描述穿着的“葛衣”“襟袖”“绫罗”等词语中知晓“葛”“襟”“绫”的质地。 |

| B.“牛”是甲骨文中较早产生的象形字,据此推断,《诗经》中“胡瞻尔庭有县特兮”中的“特”,可能指含牛在内的兽类。 |

| C.古人在创造与动物有关的汉字时,最常用的办法是抓住动物外形的显著特点,既要逼真形象,又要做到物与物之间不混淆。 |

| D.汉字中充分体现农耕文化,研究古代农业文明,我们可以从农耕用具“耒耜”、农耕行为“耕耘”等字词中获得启示。 |

A.小篆中,“草”写法为“ ”,“禾”写法为“ ”,“禾”写法为“ ”,“兼”写法为“ ”,“兼”写法为“ ”。 ”。 |

| B.《说文解字》中,“竹”为“冬生草也”,“木”理解为“凡木之属皆从木”。 |

| C.“男子”的“男”原为从田从力,言“用力于田”,其中的“力”即为农具。 |

| D.浙江“上山文化”出土的文物显示,一万年前,中国就已开始栽培水稻。 |

| 汉字 | 甲骨文 | 解读 |

| 鹿 |

| 突出头上枝杈般的犄角 |

| 鸟 |

| |

| 燕 |

| |

| 龟 |

| |

| 鱼 |

|

5.在学习“词语积累与词语解释”单元时,为增进同学们对汉字的了解,丰富文化认知,高一(1)班举办了“汉字探秘”解说活动。请你结合材料的相关内容,从下列文字中选取两个汉字,从汉字的表意功能及文化功能两方面,对所选汉字进行解说。每个字的解说不超过60字。

突 休 尘(塵)

材料一:

所谓文化,通常是指一个民族的整体生活方式和它的价值系统。而文化自信则是指一个民族基于对自己民族文化的积极肯定、自觉珍惜而形成的一种对其坚守、传承和发扬光大的文化心理和行为取向。文化自信就其内涵而言,包含两重含义:一是作为一种文化类型自身所具有的文化特质,二是作为这种文化类型的文化主体的文化性格。这就是说,文化自信是一种文化类型的精神特质和文化主体的担当性格的有机统一。

当然,作为统一的中华文化,它是一个有机整体,是同一种文化类型在特定的社会历史条件下合规律性发展的文化之链,但是它又存在着传统与现代、历史与当下、客体与主体的不同方面、不同内容和不同性质的区分。因此,我们要增强和提升文化自信就必须对这一概念有一个清晰明确的整体把握和理性对待。否则,就可能在所谓文化自信、繁荣文化的旗号下造成混乱。

那么,继承与弘扬我们民族的优秀传统文化能不能重建我们的文化自信呢?这涉及我们民族的优秀传统文化作为一种独特的文化类型,它自身的文化特质问题。事实上,我们民族文化的一个显著的种质就是“自信”,它是一种具有高度自信精神的文化。中国传统文化在它最初萌生时的神话传说中,就是以自信、自强为精神特质的。人们所熟悉的“夸父追日”“精卫填海”“女娲补天”等等,不就充满了一种发奋而自信的精神吗?儒家学说的创始人孔子、孟子、荀子就把中国传统文化的自信精神理性化、理论化了。孔子说“我欲仁,斯仁至矣”,孟子说“如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也”,荀子则提出了“制天命而用之”的命题,这些不正充满了一种一往无前的担当而自信的精神吗?宋儒张载提出的“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”,明清时期王夫之的“六经责我开生面”,顾炎武的“天下兴亡、匹夫有责”,以及林则徐的“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”,这些思想可以说是一脉相承,无不是充满了一种无畏而自信的精神。

如果说增强和提升文化自信,我们的着眼点要放在坚定对我们民族优秀传统文化的自信上,那么它的落脚点和目标指向就应该放在培养和造就一代又一代具有文化自信的文化主体上。人是文化的主体,又是文化的创造者。离开了作为主体的人,就无所谓文化,而任何优秀的文化也只能是海市蜃楼。因此,培养和造就具有文化自信的文化主体才是我们要着实下功夫的关键所在。

(摘编自唐凯麟《如何增强和提升文化自信》)

材料二:

《解放日报》副刊《朝花周刊》记者就“中国文化自信”这一主题专访了原文化部长、作家王蒙,以下为访谈节选。

朝花周刊:您为什么认为中国传统文化是一个必须面对的时代话题?

王蒙:中国的文化传统是活的传统,是与现代世界接轨的传统,是以天下为己任的传统。我们的文化自信,包括了对自己文化更新转化、对外来文化吸收消化的能力,包括了适应全球大势、进行最佳选择与为我所用、不忘初心又谋求发展的能力。

文化的高低分野,不仅代表着公民的个人素质,也可以从一个侧面彰显出一个国家和社会的文明程度,是一个国家软实力的体现。因此,不论有多么困难,我们必须面对这个时代课题。

朝花周刊:中国传统文化到底是什么样的文化?它和世界先进文化可否对接?

王蒙:中国文化有一种适应的能力,有一种变化发展的能力,既有自我保护的能力,又有所谓见贤思齐、见不贤而内自省的能力。也许,我们看到了中华文化的古老,甚至也看到了中华文化的不够用,但是我们还看到了中华文化的适应性,它有自我调整和自我更新的能力,有汲取和消化外来影响的能力。

现在我们有了一种前所未有的对传统文化的热情。原因很简单,因为我们的国家有了巨大的发展,因为对国家前途已经有了自信,所以才有了文化自信。我们所说的文化自信,包括对传统文化中积极、优秀的方面的自信,包含了我们对自己发展模式的自信,也包含了我们对自己文化的汲取能力、选择能力、消化能力、调整能力、本土化能力以及识别能力、分析能力的自信。我们的文化不是一个脆弱的文化,不是手指头一桶就破一个窟窿的,捉襟见肘、岌岌可危的文化。我们的文化是一个能够和世界对话和打交道、能够既保持自己特色又不拒绝任何外来有益影响的文化。

朝花周刊:在全球化时代里,该如何发挥中国传统文化的优势,又怎样才能使中华文化始终焕发光彩?

王蒙:优秀传统文化是中华民族奋斗历程的见证,更是今天中华民族固本开新的精神动力。全球化与现代化冲击着我们的民族传统,这种时候,更需要文化自信、文化定力,更要勇于与善于实现引领、整合、包容、平衡与进一步提升,以优秀传统文化、主流文化为主心骨,积极构建生气勃勃、富有创新活力,又能够满足人民多方面精神需要的多彩多姿的文化生态格局。我们中华民族确实应该比以往任何时候都更加自信,这不是“老大帝国”的狂妄自大,这是建立在转化与变革的举世瞩目、发展与创新的累累硕果之上的坚实自信。中华民族比以往任何时候都能更加坦然地面对困难,化解矛盾。我们走过的道路让我们自信,我们创造的业绩使我们能够自信。文化自信是最根本的自信,是由内而外的自信,是有定力的自信,是有凝聚力感召力的自信,是面向世界的自信。我们要以文化自信、文化复兴,托起我们的道路自信、理论自信、制度自信,创造我们的文化辉煌,助力于中华民族的伟大复兴!

(摘编自《专访王蒙:中国文化自信,是从善如流的自信》)

1.根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )| A.提升文化自信的关键,是深入到传统文化中,研究神话传说、儒家学说等体现出来的自信的文化特质。 |

| B.把握文化自信的内涵,理解优秀传统文化的特质,有助于我们明确提升文化自信的着眼点和目标指向。 |

| C.中国传统文化不仅现在能对接世界先进文化,还能在未来焕发光彩,这与其强大的适应性特质有关。 |

| D.两则材料对防范可能出现的虚假文化自信、繁荣文化的乱象和消除某些人的文化焦虑具有现实意义。 |

| A.2021年河南春晚舞蹈《唐宫夜宴》以隋唐歌舞人俑为原型,融合现代科技手段,完美呈现大唐盛世,获得空前好评。 |

| B.近年不断有人提议在原址重建圆明园,再现这一“万园之园”杰出精美的建筑景群,重现昔日盛世繁华与荣光。 |

| C.李子柒在社交平台分享田园风光和美食制作的视频,向世界展现了中华传统文化的魅力,让无数外国人爱上了中国。 |

| D.许渊冲致力于翻译事业,将《论语》《诗经》《楚辞》《西厢记》等经典作品翻译成英文和法文,获得海内外高度认可。 |